脊柱后凸成形术联合周期性康复训练治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折效果观察

2019-09-07徐桂珍

徐桂珍

(简阳市人民医院 四川 简阳 641500)

随着我国老龄化趋势越来越明显,骨质疏松症发病率明显上升,因骨质疏松导致的OVCF患者也越来越多,以中老年人为多发群体,且女性患者多于男性[1]。OVCF多因骨质疏松引起的椎体高度丢失,强度下降所致,可导致患者活动功能受限,严重影响生活质量,患者往往无明显的神经系统症状,多以腰背部活动功能受限、疼痛,或因椎体生物力学改变导致的功能障碍等临床表现为主[2],骨折会导致患者椎体高度和强度进一步降低,发生再次骨折的风险较大,经临床治疗后大部分患者疼痛症状均可得到缓解,但仍有约20%的患者存在顽固性腰背部疼痛的遗留症[3]。目前球囊扩张脊柱后凸成形术是治疗OVCF的主要术式,能有效纠正患者椎体强度降低、高度丢失的症状,但术后患者恢复较慢,仍需注重康复训练以改善腰椎功能和活动能力。本次基于以上论述,探讨了脊柱后凸成形术联合周期性康复训练对OVCF患者的临床效果,选择本院2016年6月~2018年8月收治的204例骨质疏松性椎体压缩性骨折患者进行对比观察,详见下文。

1.治疗与方法

1.1 一般资料

抽取本院2016年6月-2018年8月收治的204例骨质疏松性椎体压缩性骨折患者为样本,纳入标准:所有患者经本院双能X线骨密度检测仪确诊为骨质疏松,联合MRI和CT确诊为OVCF,年龄超过60岁;排除标准:排除合并恶性肿瘤、严重传染性疾病、精神障碍、心肝肾等重要脏器功能不全的患者。所有患者接受治疗前均与本院签署知情同意书。随机分为参照组和干预组各102例,参照组男42例,女60例,年龄61~74岁,平均年龄(64.27±3.13)岁,病因包括14例颠簸伤、27例摔伤、29例扭伤、32例撞击伤,骨折类型包括38例陈旧性骨折、64例新鲜骨折,骨折数量包括7例三椎体骨折、41例双椎体骨折、54例单椎体骨折,伤椎共163处;干预组男40例,女62例,年龄62~75岁,平均年龄(64.29±3.01)岁,病因包括13例颠簸伤、28例摔伤、30例扭伤、31例撞击伤,骨折类型包括36例陈旧性骨折、66例新鲜骨折,骨折数量包括9例三椎体骨折、40例双椎体骨折、53例单椎体骨折,伤椎共168处。

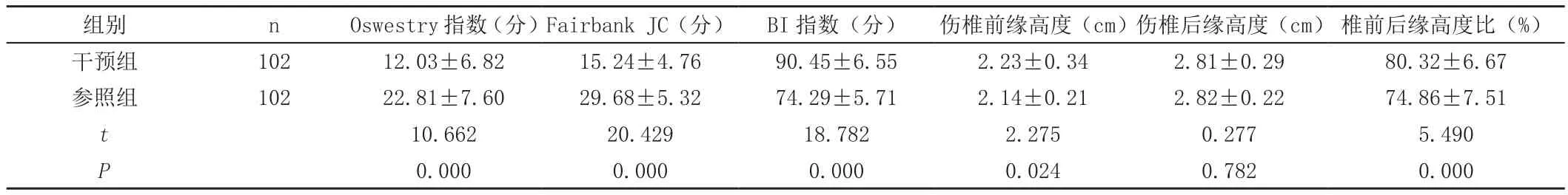

表 两组患者腰椎功能、腰痛程度、生活能力以及伤椎情况比较(±s)

表 两组患者腰椎功能、腰痛程度、生活能力以及伤椎情况比较(±s)

组别 n Oswestry指数(分)Fairbank JC(分) BI指数(分) 伤椎前缘高度(cm)伤椎后缘高度(cm)椎前后缘高度比(%)干预组 102 12.03±6.82 15.24±4.76 90.45±6.55 2.23±0.34 2.81±0.29 80.32±6.67参照组 102 22.81±7.60 29.68±5.32 74.29±5.71 2.14±0.21 2.82±0.22 74.86±7.51 t 10.662 20.429 18.782 2.275 0.277 5.490 P 0.000 0.000 0.000 0.024 0.782 0.000

1.2 方法

两组均采取脊柱后凸成形术治疗,术前采取CT诊断,根据具体骨折情况对手术部位进行确定,手术时保持俯卧位,将软垫垫在患者骨盆和上胸部,悬空腹部,麻醉后以C臂机引导,取双侧椎弓根外上缘为穿刺点,以骨穿刺针由外上转向下穿刺,抵达患者椎体前1/3处时取出针芯,将气囊放置在骨折患处,填充造影剂让气囊膨胀,复位患椎,C臂机观察,复位满意后取出气囊,填充高粘度骨水泥。

参照组术后采取常规康复锻炼,术后3d在医护人员协助下下床进行少量活动,术后7d进行腰椎功能康复锻炼,为患者配备矫形支具,循序渐进的锻炼,避免活动过度导致腰椎损伤,同时做好饮食干预、心理护理、生活指导和并发症预防。

干预组在上述基础上采取周期性康复训练。①待病情稳定后指导患者进行床上主动锻炼,协助患者主动挺腹,每次持续5min,3次/d,以患者能耐受为宜;②患者能轻松挺腹后指导其进行五点支撑锻炼,取仰卧位,以头枕部、双肘、双足跟支撑,缓慢支撑躯体腾空,直到背部完全离开床面,维持4s后缓慢回落,每日训练30次;③患者可轻松完成五点支撑训练后改为三点支撑训练,仰卧位,以头枕部和双足跟为支撑点,支撑身体缓慢腾空,背部完全离开床面,维持4s后缓慢落下,每日训练30次;④患者能轻松完成五点支撑和三点支撑训练后可循序渐进的开展坐位、坐—站、站立—拄拐行走、上下楼梯等康复训练。

1.3 观察指标

随访3个月,观察对比两组患者腰椎功能、腰痛程度、生活能力以及伤椎情况。①腰椎功能采取Oswestry腰背-下肢功能障碍评分进行评定,包括生活自理能力、疼痛程度、坐位、站立、行走、提物、低头、睡眠障碍、社会生活、旅游10个大项,根据严重程度以0~5分评分,总分50分,分值越高表示腰背-下肢功能障碍越严重;②腰痛程度以Fairbank JC腰痛病情计分表评定,设10题,让患者在每题中选择与病情相符的答案,以0~5分计分,总分50分,分值越高表示腰痛症状越严重;③生活能力按改良BartheI指数(BI指数)进行评定,内容为进食(10分)、洗澡(5分)、个人卫生(5分)、穿脱衣物(10分)、大/小便控制(均为10分)、如厕(10分)、床椅转移(15分)、行走(15分)、提起重物(5分)、上下楼梯(10分),理论总分105分,分值越高表示独立生存能力越好;④伤椎情况包括伤椎前缘高度、伤椎后缘高度、伤椎前后缘高度比值(≥90%为正常),以X线、MRI、CT等影像学方法测定。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS20.0统计软件进行统计学分析,计数资料采用率(%)表示,进行χ2检验,计量资料采用(±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

干预组Oswestry指数、Fairbank JC评分均低于参照组,且BI指数、伤椎前缘高度、伤椎前后缘高度比均高于参照组,P<0.05;两组伤椎后缘高度比无统计学意义,P>0.05,见表。

3.讨论

近年来OVCF发病率逐渐增高,以围绝经期中老年女性最为常见,约为男性患者的1.5倍[4]。临床研究显示[5],绝经后女性发生骨质疏松的风险增高,骨量丢失增多,椎体强度降低,更容易发生OVCF。虽然OVCF患者往往缺乏特异性神经系统症状,且接受抗骨质疏松药物或康复理疗等保守治疗后虽然能缓解腰背部疼痛和椎体高度、强度丢失症状,但需患者至少保持1~2个月的卧床期,容易对老年患者生活质量造成严重影响,产生胃肠功能紊乱、脑功能受损等遗留症问题。李景东[5]等人研究认为,随着病情进展,有35%的OVCF患者会进展为顽固性慢性疼痛,需采取更为积极有效的疗法。随着微创技术的进步,目前临床治疗OVCF时推荐采取脊柱后凸成形术,与传统开放性手术相比,脊柱后凸成形术具有更为广泛的适应范围,包括耐受性差的老年患者[7],术后经椎弓根注入高粘度骨水泥后,凭借其聚合热效应能快速熔断患者伤椎内末梢神经,起到缓解腰背部疼痛的效果。此外,骨水泥凝固后可产生物理支撑效应,能恢复和维持椎弓根稳定性,能提高患者近期疗效。但脊柱后凸成形术的缺陷在于术后仍存在椎弓根高度缓慢丢失的问题,远期疗效并不稳定,因此采取有效的康复措施改善患者远期疗效是目前面临的主要问题。

本次结果显示:干预组Oswestry指数、Fairbank JC评分均低于参照组,且BI指数、伤椎前缘高度、伤椎前后缘高度比均高于参照组,P<0.05;两组伤椎后缘高度比无统计学意义,P>0.05。原因分析为:①骨科术后常规康复流程中,功能训练是重中之重,术后初期采取主动锻炼,随后循序渐进到躯体、腰椎功能锻炼,可改善患者腰背部血液循环,促进伤椎组织和功能修复,对维持脊柱后凸成形术手术效果、改善患者远期疗效至关重要;②常规康复训练多借助矫形支具进行肢体和腰椎功能锻炼,周期性康复训练则注重加强腰椎锻炼项目,从患者术后卧床期就采取腰椎受力和五点、三点支撑训练,借助患者自身重力进行简单的受力训练对尽早修复组织、减少CRP、IL-6等炎症介质有积极意义,并能恢复局部血供,有利于改善患者腰椎功能指数和活动能力,降低腰痛程度;③伤椎前缘高度降低的主要原因为椎弓根高度丢失,压缩性骨折程度越严重则伤椎前缘高度越小[8]。术后针对患者伤椎进行循序渐进的支撑训练、坐、站、行走、上下楼梯训练,能促进患者伤椎肌群力量、躯干活动度和运动能力的恢复,患者坚持3个月的康复训练不仅能提高活动能力,而且能提高伤椎前后缘高度比,有利于长期维持椎体形态的稳定性,改善椎弓根高度缓慢丢失问题。

综上所述,脊柱后凸成形术联合周期性康复训练能显著改善骨质疏松性椎体压缩性骨折患者腰椎功能,缓解腰痛症状,提高生活活动能力,恢复伤椎高度,临床效果显著,值得应用。