“中国的核司令”

2019-09-06熊杏林

以身报祖国

“如果我不回国,可能会在学术上有更大的成就,但最多是一个二等公民身份的科学家,绝不会有今天这样幸福。”

——程开甲

1918年8月3日,程开甲出生在江苏吴江盛泽镇,他成长的年代是中华民族积贫积弱的苦难时期。大学考试是在设于上海租界的考场完成的,大学生涯更是在流亡中度过的。从1937年秋到1941年秋,程开甲在浙江大学就读的四年中,学校搬迁了7个地方。特别是1939年在广西宜山时,日军飞机专门发动了一次以浙江大学为目标的轰炸行动。在这次轰炸中,程开甲的一切学习生活用品全部化为灰烬,他变得一无所有。中華之大竟然没有一个给求知青年停放课桌的地方。1946年,程开甲来到英国爱丁堡大学求学,但因为他是中国人,处处遭人白眼。寄人篱下的屈辱和苦闷,激发了他为“中华之崛起而读书”的强烈愿望。

1949年发生的一件事,让程开甲看到了民族的希望。

他在口述自传中写道:“那是4月的一天晚上,我正在苏格兰出差,看电影新闻片时,看到关于紫石英号事件的报道。看到中国人敢于向英国军舰开炮,击伤英国军舰紫石英号,我第一次有出了口气的感觉。看完电影走在大街上,我把腰杆挺得直直的。中国过去是一个没有希望的国家,我感到现在开始变了。就是从那一天起,我看到了中华民族的希望。”

1950年,程开甲婉拒导师玻恩的挽留,放弃英国皇家化学工业研究所研究员优越的工作条件和生活待遇,毅然回到了一穷二白的中国,开启了他报效祖国的人生之旅。

求学路漫漫

“我理解,不迷信权威,敢于离经叛道、追求真理的精神,比物理成就和理论成就对人类的意义大得多。”

——程开甲

读小学时,程开甲就立志长大后要成为“大人物”。1931年,程开甲考入浙江嘉兴著名的秀州中学,在这里接受了6年“中西合璧”的中学教育。秀州中学图书馆,有许多中外科学传记,程开甲都读过。他说:“读过这些之后,我渐渐产生了长大要当科学家的理想。”

20世纪40年代末,程开甲(后左1)与玻恩(前右1)、杨立铭(后中)在一起(供图/熊杏林)

1944年10月,英国著名学者李约瑟访问浙江大学,带来了程开甲学术生涯的重要转折。经李约瑟推荐,程开甲获得英国文化委员会的奖学金,幸运地成为了玻恩的中国学生。

在跟随导师玻恩学习和研究的4年中,程开甲学到了许多先进知识;结识了狄拉克、海特勒、薛定谔等许多世界级的大物理学家;选择了超导理论研究作为自己的主攻方向,在1948年与玻恩共同提出了“程-玻恩”超导电性双带理论。

1948年,程开甲参加瑞士苏黎世大学举行的低温超导国际学术会议。会上,因学术观点分歧,他与海森堡展开了激烈论战。当时,海森堡已经获得过诺贝尔奖,是物理界的权威,但程开甲不畏权威、敢于挑战的精神,赢得了玻恩的肯定。玻恩对程开甲说:“爱因斯坦也是一个蔑视权威的人。不仅他自己不迷信别人的权威,也反对别人把他当成权威。因为离经叛道,他才能对经典常规实施超越;因为蔑视权威,他才能背离现实传统,开拓新的领域。”程开甲说:“这次会议连同这次谈话,对我影响很大。”

功勋永不朽

“创新是科学的生命之源,创新背后是非常艰苦的奋斗,是多种意义上的无私奉献和拼搏。”

——程开甲

1960年,一纸命令把程开甲从南京大学调入中国核武器研究所。从此,他隐姓埋名,把自己的人生贡献给了中国核武器事业。程开甲有着“中国的核司令”称号,之所以有这个称号,一方面是因为他当过中国核试验基地副司令员,但更重要的是因为他对中国核武器事业的杰出贡献。

从1964年第一次进入号称“死亡之海”的罗布泊,到1984年调回北京,为了中国核试验,他在戈壁滩上工作、生活了20多年,亲自组织、指挥了包括中国首次原子弹、首次氢弹、首次两弹结合、首次地下平洞、首次地下竖井、首次增强型原子弹在内的各种类型的核试验30多次,建立了中国特色的核试验科学技术体系,带出了一支过硬的科研团队。如今,这支团队走出了10位院士,40名将军,诞生了2600多项高水平科研成果,其中许多成果填补了国家空白。

2004年4月10日,程院士亲笔写下了自己科学人生的自画像:科学技术研究,创新探索未知,坚忍不拔耕耘,勇于攀登高峰,无私奉献精神。

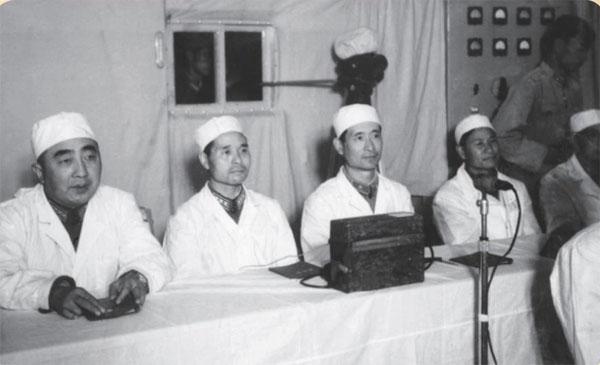

第一颗原子弹爆炸时程开甲(左2)在主控站(供图/熊杏林)

2018年11月17日,程开甲院士在北京逝世,享年101岁。2019年5月11日,程开甲院士的骨灰安葬在中国核试验基地马兰烈士陵园。

(责任编辑/陈莹 美术编辑/张小穗)