超声测量心外膜脂肪厚度应用价值的研究进展

2019-09-05王铭仪药华

王铭仪 药华

心外膜脂肪(epicardial adipose tissue,EAT)是内脏脂肪组织的一种。由于其特殊的解剖定位、代谢特性以及临床可测性,越来越多的学者针对其开展了基础与临床研究。缺血性卒中(ischemic stroke,IS)是由1 支或多支颅内或颅外动脉局灶性闭塞或狭窄引起的,动脉粥样硬化和心房颤动均是是其重要危险因素。动脉粥样硬化在欧美人群中约占所有IS 原因的10%,而在亚洲人群中可高达30%~40%,在中国人群中的比例为33%~50%[1-2]。另外,心房颤动与IS 也关系密切,2018年,我国的一项流行病学调查显示,心房颤动患者的卒中患病率为9.5 %,显著高于非心房颤动患者的卒中患病率(2.3 %)[3]。对于动脉粥样硬化和心房颤动引起IS的风险,目前临床上尚无公认的评估指标,但是已有研究表明,EAT 与这两大危险因素具有相关性[4]。超声测量的心外膜脂肪厚度(epicardial fat thickness,EFT)是临床上容易获得的无创参数。笔者将对超声测量EFT 对动脉粥样硬化、心房颤动以及IS 的预测价值的研究现状进行综述。

1.心外膜脂肪概述

EAT 是位于脏层心包与心肌之间的特殊内脏脂肪组织,占心脏重量的20 %,覆盖成年人心脏表面的80 %,多见于房室间沟和室间沟,沿冠状动脉主要分支分布[5]。值得注意的是,脂肪组织与心肌之间并没有筋膜,提示心肌与心外膜脂肪之间可能存在旁分泌和血管分泌的信号传导途径。EAT来源于中胚层,由冠状动脉分支提供血供,区别于心包脂肪组织,后者位于心包脏层以外以及心包壁层的外表面,起源于原始胸间充质,由非冠状动脉供血[6]。

EAT 的生理作用还未完全阐明,但现在普遍认为其既有保护作用,也有不利影响[7]。EAT 的生理功能主要体现在三方面:代谢、产热和机械保护[8-9]。EAT 能够对游离脂肪酸进行富集与代谢,对心肌细胞的功能起到重要作用[10-11],因为心脏的能量主要是由脂肪酸的氧化提供的[10]。同时,EAT有着与棕色脂肪组织相似的作用,能为心肌直接提供热量[12]。EAT 的机械缓冲作用为心肌和血管正常搏动与变构提供保障[6]。但是,如果机体处于代谢性疾病、腹型肥胖、胰岛素抵抗等状态,心外膜脂肪细胞长期能量正平衡使脂肪细胞肥大,脂肪组织表型转变和功能发生异常,一些细胞因子被大量释放,如TNF-α、单核细胞趋化蛋白-1、IL-6、抵抗素、脂联素及内脂素等[13]。而这些细胞因子能够通过心肌组织以及血管壁进行直接扩散进而导致心脏脂肪发生变性[8],机体长期处于慢性低度炎症状态,最终导致心脏及血管功能发生异常。

2.超声测量EFT的方法

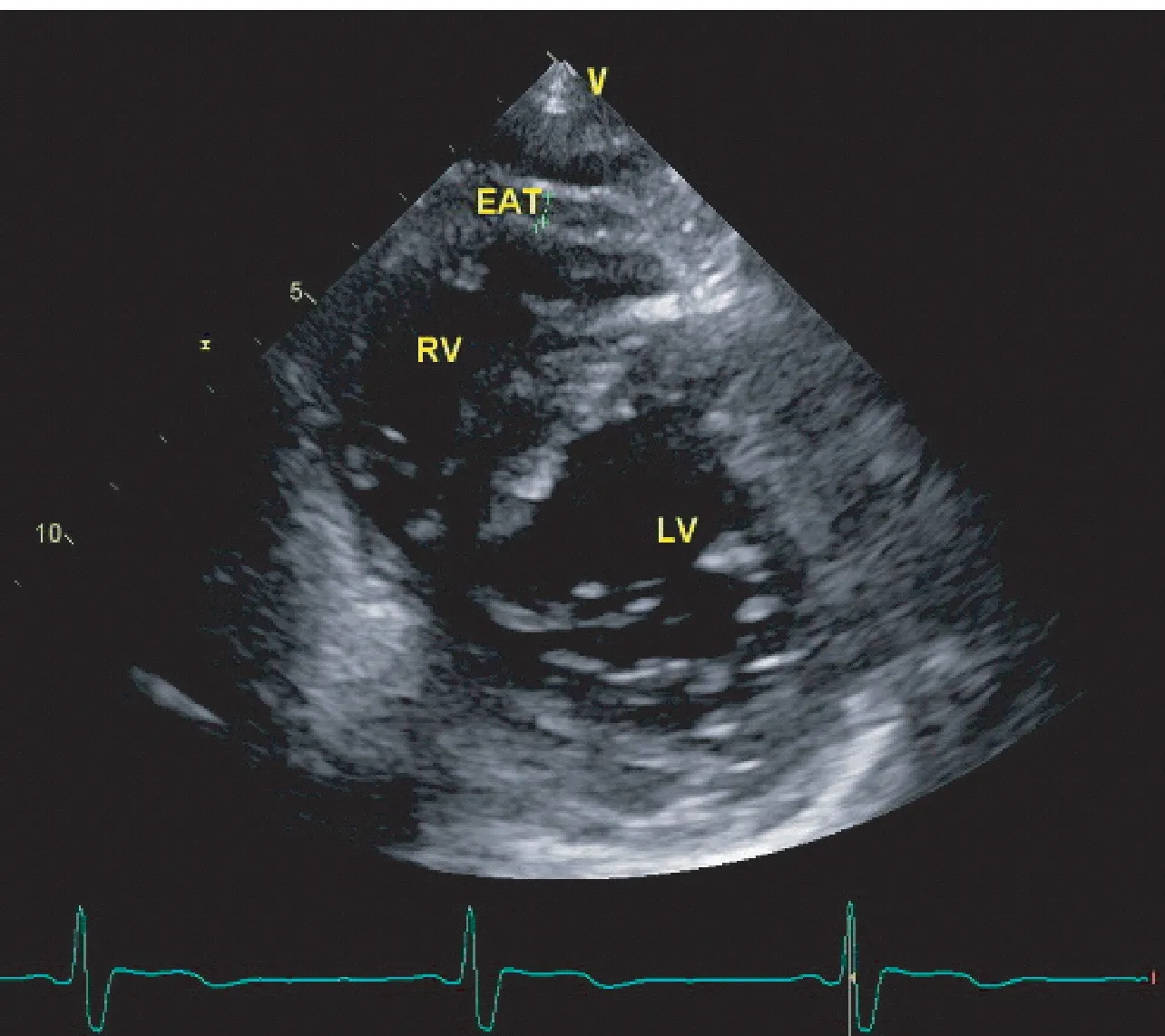

Iacobellis 等[14]在 2003年,首次应用超声测量 EFT,对BMI 在22~47 kg/m2的健康成年人,在胸骨旁左心室长轴及短轴切面上测量的右心室游离壁收缩末期最大EFT 在1.9~15.7 mm 之间,与MRI 所测量的相同切面、相同部位的EFT以及心外膜脂肪容积之间都有良好的相关性。由于MRI 在舒张末期测量EFT,因此也有研究者建议超声也应该在舒张末期测量,其与MRI 有更好的相关性[15]。王翔等[16]应用超声对冠心病及非冠心病患者右心室前壁、右心室游离壁及心尖部三个不同部位收缩末期的心外膜脂肪厚度进行比较,发现冠心病患者收缩期末期右心室前壁EFT 厚于右心室游离壁及心尖部,而非冠心病患者三个部位EFT 没有差异。因此推荐在超声上,宜在右心室前壁以及收缩末期进行心外膜脂肪组织厚度的测量,因为此处图像更为清晰,测量更加容易(图1~2)。但值得注意的是,无论是收缩末期还是舒张末期测量,EFT 在不同年龄、不同性别及不同种族间均有差异。因此,确立针对不同时相、不同人群的EFT 截断值将有利于准确筛查高危人群。

3.心外膜脂肪与动脉粥样硬化

近年来,许多临床研究证实了利用超声测量的EFT 与动脉粥样硬化的相关性[17-19]。虽然确切的机制还没有完全阐明,但越来越多的证据支持EAT 能够推动动脉粥样硬化斑块进展和影响斑块脆弱性的作用[20]。

图1 收缩期左心室长轴切面EFT 测量

图2 收缩期左心室短轴切面EFT 测量

Chaowalit 等[21]首次在139 例冠心病患者中证实了EFT与冠心病的发生具有相关性。Eroglu 等[22]的研究认为与冠状动脉正常者相比,冠心病患者EFT 显著增加,且 EFT 与冠心病的严重程度呈正相关。稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛、急性心肌梗死患者的EFT 逐级增加。

Meenakshi 等[23]的研究亦发现,经胸超声测量的EFT 与冠状动脉粥样硬化的严重程度密切相关。对于除冠状动脉以外的动脉粥样硬化,EFT 可能同样具有预测价值。Nelson等[15]对356 例同时行超声心动图检查和CT 评价冠状动脉钙化积分的患者进行研究,两组的钙化积分并无显著区别,但相比于 EFT < 5.0 mm 的患者,EFT ≥ 5 mm 的患者颈动脉粥样硬化斑块更明显,同样,在使用MRI 测量心外膜脂肪时发现,完全非钙化斑块的患者心外膜脂肪的体积显著小于有斑块负担的患者[24]。因此可以利用超声心动图测量的EFT对动脉粥样硬化负荷进行判断。

超声测量的EFT 和颈动脉内-中膜厚度均是冠心病的危险因子[25-26]。但与颈动脉内-中膜厚度相比,EFT 预测冠心病发生的敏感性及特异性略高。以EFT >6 mm 为阈值预测冠心病的敏感性为90.1%,特异性为86.2%;若以颈动脉内中膜厚度>0.85 mm 为阈值预测冠心病的敏感性为87.3%,特异性为82.8%。且冠心病患者EFT 与颈动脉内-中膜厚度呈正相关,与年龄、BMI、血压、血糖、血脂无明显相关性[27]。

4.心外膜脂肪与心房颤动

近年来,随着对心外膜脂肪组织病生理作用机制研究的深入,发现心外膜脂肪厚度的增加尤其是心房周围EFT 的增加参与了心房颤动进展的过程。

目前认为,左心房后脂肪组织可能参与心肌结构和电生理的重构,从而导致心房颤动的发生[4,28]。由于 EAT 可直接向心肌內浸润,因此易导致心房重构,进而引起传导阻滞或差异性传导[29-30]。另外,在EAT 的解剖位置上有心内自主神经走行,因此EAT 的异常可能会引起自主神经功能的紊乱[31]。EAT 的旁分泌与血管分泌功能也与心房颤动的发生密切相关。Venteclef 等[32]的一项研究发现,心外膜脂肪可能通过分泌脂肪纤维因子(如激活素A)促进心肌纤维化,并在在体外实验中证实激活素 A 可以促进胶原合成。Salgado-Somoza 等[33]发现,心外膜脂肪活性氧含量明显高于皮下脂肪组织,其继发于氧化应激的炎症反应可损伤心肌,引起心肌重构。Haemers 等[34]则发现,EAT 的纤维化主要由CD8+ T 淋巴细胞介导。因此,EAT 对代谢与免疫的影响,会直接参与到心房颤动的发生发展。

张梅青等[35]发现,心房颤动患者EFT 明显高于窦性心律者,但阵发性心房颤动和持续性心房颤动间EFT 没有差异。针对非瓣膜性心房颤动,Acet 等[36]发现,超声测量的EFT 与持续性和阵发性非瓣膜性心房颤动均显著相关,而且持续性非瓣膜性心房颤动患者EFT 高于阵发性非瓣膜性心房颤动患者。Chao 等[37]的研究发现,心房颤动导管消融术后复发风险亦与EFT 有关。阵发性心房颤动患者EFT>6 mm,持续性心房颤动患者EFT>6.9 mm 时,复发风险增加。亦有研究发现,CT 扫描后手动测量心外膜组织体积(EAT-total)和左心房心外膜组织体积(EAT-LA)与心房颤动患者血栓栓塞事件相关[38]。因此,EAT 有成为预测心房颤动患者发生缺血性卒中风险指标的潜在可能。

5.心外膜脂肪与IS

近年来,多项研究证明EFT 与动脉粥样硬化和心房颤动的密切关联,并对二者与IS 的相关性进行探讨,但多数研究未能排除冠心病和心房颤动患者。Cho 等[39]的研究发现,合并心房颤动的IS 患者EFT 比没有合并心房颤动的更高,另外,血清游离脂肪酸含量也与合并心房颤动的IS 患者的EFT相关(本研究排除了冠心病患者)。Altun 等[40]对61 例急性IS 的患者进行研究,并且限定这些患者从出现神经症状到来到急诊科就诊或抢救的时间不超过24 h。发现IS 患者的EFT 比对照组高,在阈值为4.28 mm 的前提下,受试者工作曲线的曲线下面积为0.84,多元回归分析得到OR值为3.17,这些发现提示EFT 是引起IS 的危险因素,具有良好的预测价值(此研究未排除心房颤动和冠心病患者)。AkiL等[41]对38 例缺血性卒中的患者进行研究,只有被诊断为大动脉粥样硬化的患者才被纳入病例组。其EFT 比年龄和性别匹配的健康对照组增加,当EFT ≥ 5.35 mm 时可以预测IS 的发生,本研究排除了心房颤动患者。Gürdal 等[42]则对40 例18~55 岁的排除了心房颤动和冠心病的不明原因的IS患者进行研究,也发现其EFT 比健康对照组增加,认为EFT≥4.6 mm 时不明原因 IS 的发生率明显增加,灵敏度87.5%,特异度81.1%。

贺亚群[43]在其研究中测量右心室前壁和心尖切迹处的EFT,结果发现,对于年龄在60~74 周岁的患者,右心室前壁EFT>11.54 mm 时,EFT 与非腔隙性脑梗死(non-lacunar infarction,NLI)的关联性更密切。对于青年卒中(15~35 岁),孙雨晴等[44]发现左心房室沟EFT 预测青年卒中的临床价值更大。

现有研究表明,利用超声心动图测量的EFT 可能对IS(包括诱因明确与不明确的IS)有较高的预测价值。同时EFT 亦能作为动脉粥样硬化和心房颤动的危险因子,而二者的不良预后都与IS 有关,因此将EFT 作为一项常规检查指标引入临床具有一定的可行性,但目前仍需要大样本研究对这种预测价值进一步证实,同时确定一个标准的阈值以及超声测量方法。

6.小结与展望

目前,对于超声测量EFT 与IS 的关系尚处于探索阶段。对于有发生IS 风险但通过常规辅助检查未能发现器质性改变的患者,如果能早期利用一些间接指标发现高风险人群并进行积极干预,将大大改善患者的预后与生活质量。但现有关于二者关系的研究数量较少,未来需要有更多高质量的大样本研究对二者关系进一步探索,并针对不同严重程度和分型的IS 开展对应的研究。