布鲁菌感染性心内膜炎外科治疗的临床分析

2019-09-05张素娟陈志海崔仲奇董茜韩晓涛张伟宋毓青吴其明

张素娟 陈志海 崔仲奇 董茜 韩晓涛 张伟 宋毓青 吴其明

布鲁氏菌病是由布鲁氏菌属引起的人畜共患病[1],人和动物普遍易感,可侵犯全身多系统,临床表现多样。人类布鲁氏菌病自20 世纪90年代中期以来在中国重新出现,2015年记录的病例数最多[2-3]。这可能是由于中国畜牧业的动态增长,增加了人类感染的机会。此外,国家传染病监测系统报告人类布鲁氏菌病的发病率也有增加[4]。布鲁氏菌心内膜炎(Brucella endocarditis BE)是一种罕见但危及生命的布鲁氏菌病并发症[5],且其发病尚不清楚。因此本研究回顾性分析总结北京地坛医院收治的布鲁氏菌心内膜炎患者临床特征及内外科治疗情况并对患者进行了随访,以期提高对该病的诊疗水平。

资料与方法

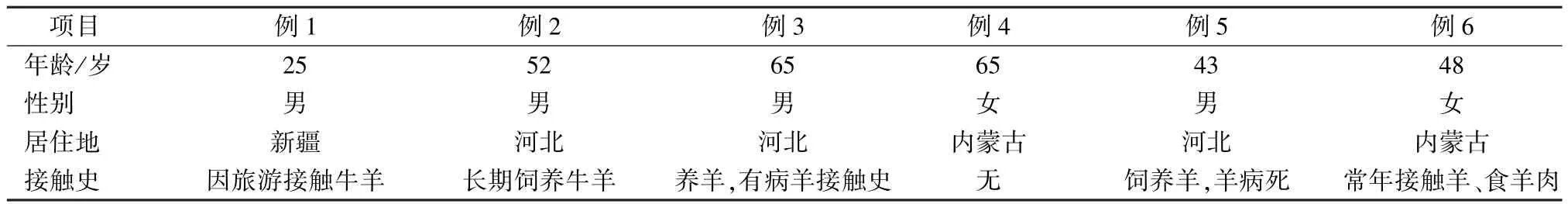

1.病例来源 采用计算机病案管理系统检索2008年10月至2018年12月,在我院住院诊断布氏杆菌病患者共811 例,其中确诊布鲁菌感染性心内膜炎患者共 6 例(0.7%)。其中男性 4 例,女性 2例;年龄 25~65 岁,平均年龄 49.6 岁。

2.研究方法 采用回顾性方法分析布鲁菌感染性心内膜炎患者的一般资料(包括性别、年龄、居住地、发病地),流行病学史,是否存在基础心脏病。同时收集患者的临床表现(首发症状、热程、伴随症状、诊疗经过等),实验室检查,超声心动图,治疗情况及是否外科手术等。所有出院患者长期电话随访,收集患者治疗及转归情况。

3.BE 的诊断标准 所有病例均符合改良Duke感染性心内膜炎的诊断标准[6]。致病菌微生物:6例患者初期血培养均为布氏杆菌阳性,布氏杆菌凝集试验均为阳性。

4.统计学方法 采用SPSS22 对数据进行分析。计量资料以均数±标准差表示,计数资料用百分数记录。

结 果

1.一般临床资料 2008年1月至 2018年12月,首都医科大学附属北京地坛医院院共收治布鲁菌感染性心内膜炎6 例,其中男性4 例,女性2 例,年龄25~65 岁,5 例否认基础心脏病病史,1 例诊断冠心病,陈旧心肌梗死,且超声发现存在主动脉瓣狭窄。流行病学史方面,其中3 例长期养羊,其中2 例有明确病羊接触史,2 例接触过牛羊,1 例无接触牛羊史,但来自疫区。6 例患者中1 例来自新疆,2 例来自内蒙古,3 例来自河北农村,见表1。

2.临床表现 6 例患者均因间断发热就诊,5 例首诊为发热,1 例首诊为腰痛。病史2 周~8 个月,主要表现为均有发热、就诊前热程4~240 d 不等,热峰在 38.3 ~39.3 ℃。其中 4 例伴有明显胸闷、浮肿、憋气等心功能不全表现,1 例病程中出现明显胸痛、1 例合并心悸。2 例合并腰痛,其中1 例腰痛患者确诊合并布鲁氏菌脊柱炎。其他伴随症状包括:恶寒、头痛、全身肌肉关节痛、大汗、乏力等。6 例患者查体均可闻及病理性杂音,2 例合并脾梗塞,1 例合并脑栓塞,2 例合并急性肾衰竭,1 例合并肺炎、1例合并睾丸炎,1 例合并血尿,见表2。

3.实验室检查 所有患者血培养均有布氏菌生长。所有患者布氏菌凝集试验均为阳性。6 例患者血沉均升高,WBC 明显增高 1 例,WBC 减少 3 例,其中4 例伴有贫血,2 例伴有DLT 减少。所有患者C 反应蛋白(64.3±42.1)mg/L,均升高;血沉(36.5±8.0)mm/h,均升高;BNP (1 102.9±878.1)ng/L,均升高,见表3。

4.超声心动图表现 6 例感染性心内膜炎患者均为经胸超声心动图检查,超声心动图发现均累及主动脉瓣。3 例(50%)发现心瓣膜内赘生物。其中1 例为主动脉瓣环赘生物形成并巨大瓣周漏;1 例主动脉瓣右、无冠瓣赘生物18 mm×9.1 mm、瓣叶损害,明显增厚钙化;1 例主动脉瓣增厚伴回声增强并关闭不全(中-重度)主动脉瓣无冠瓣赘生物,11 mm×11 mm 高回声。另外3 例未见明确赘生物,但可见瓣膜毁损并关闭不全。其中2 例为主动脉瓣脱垂并关闭不全,合并二、三尖瓣重度关闭不全;1 例主动脉瓣中度狭窄伴重度关闭不全合并二、三尖瓣重度关闭不全。4 例出现左心增大,4 例合并少至中量心包积液,3 例合并明显左心功能减低,见表4。

表1 患者基本临床资料

表2 患者临床表现

表3 患者实验室检查资料

表4 超声心动图表现及治疗随访

5.治疗和转归 (1)抗菌治疗:所有患者均在院外接受了抗菌治疗,疗效欠佳。急性期4 例给予四联抗菌治疗,即多西环素、利福平的基础上加用氟喹诺酮类(左氧氟沙星或莫西沙星)和三代头孢菌素(头孢噻肟钠舒巴坦钠)联合抗菌方案。1 例给予多西环素、利福平加三代头孢菌素(头孢曲松)三联抗菌治疗。1 例给予多西环素加利福平二联抗菌治疗。其中1 例因持续肾功能异常,有加重趋势,停用左氧氟沙星。1 例因转氨酶升高,停用利福平。1 例因利福平影响华法林药效,停用利福平改为利福布汀。慢性期维持治疗4 例给予利福平+多西环素,1例给予左氧氟沙星+多西环素,1 例患者心脏骤停复苏后自动出院。主动脉瓣置换手术术后,无并发症患者抗感染疗程至少4 个月,合并瓣周漏者维持抗感染疗程建议至少抗菌治疗1年。1 例主动脉瓣置换术后仍有发热,维持抗菌治疗12 个月以上。

(2)外科手术及随访:6 例患者中5 例接受主动脉瓣置换术,其中1 例同时行二、三尖瓣成形术。1例病程中出现心脏骤停复苏后自动出院。术后随访中2 例出现主动脉瓣瓣周漏。其中1 例患者主动脉机械瓣膜置换术前未确诊布鲁菌感染,给予三代头孢抗炎治疗,术后3 个月出现心前区疼痛,复查超声心动图示主动脉瓣环赘生物形成并巨大瓣周漏伴心力衰竭,后给予头孢噻肟钠舒巴坦钠+左氧氟沙星+利福平+多西环素四联抗菌治疗50 余天,再次行主动脉瓣置换术,术后维持利福平+多西环素满一年后停药。电话随访3年未再出现发热,心功能稳定。1 例主动脉瓣置换术后4 个月超声发现主动脉瓣瓣周漏,因瓣周漏较小,未影响心功能继续保守治疗,目前抗感染治疗已1年,病情稳定。其余3 例患者随访中未出现手术并发症,见表4。

讨 论

布鲁氏菌病是由布鲁氏菌属引起的人畜共患病,仍然是目前最普遍的动物源性传染病之一。我国布鲁菌病今年有上升趋势,波及范围不断扩大,发病从牧区转向非牧区,从农村转向城市[2-3]。本研究中病例3 例来自内蒙古、新疆新疆维吾尔自治区等牧区,3 例来自河北农村,均因病情严重辗转来本院治疗。与患病动物或动物源食品的直接和间接接触是人类感染的主要来源[4],但近期也发现人与人之间的传播[7]。本研究中有3 例养羊,其中2 例明确有病羊接触史;1 例有食用羊肉史,1 例旅行中接触羊,另外1 例来自牧区,但无明确接触牛羊史。这提示对于来自布鲁氏菌病疫情高发地区患者要详细询问流行病学史,为诊断提供线索。

布鲁菌感染性心内膜炎属少见疾病。本研究中发现布鲁菌导致感染性心内膜炎的发病率为0.7%。Buzgan 等研究在1 028 例土耳其布鲁菌病患者中,心内膜炎发病率亦为0.7%。国内外有关布鲁菌导致感染性心内膜炎的发病率不尽相同,发病率在0.5%~6.9%[8-10]。但是由于布鲁菌感染性心内膜炎早期诊断困难且对心脏瓣膜的毁损严重,导致其病死率高[11]。

布鲁菌病是一种全身多系统疾病,常见症状包括疲劳、发烧、关节痛和出汗等。布鲁菌病临床表现多样,常见的临床表现是发热、肝肿大,以及脊椎炎,附睾-睾丸炎,神经血管表现(包括脑膜炎和脑炎)等,且疾病持续时间长增加了预后不良的风险[12-13]。心血管系统受累虽然较少见,但最严重,其中心内膜炎最常见也是最主要的致死原因,自身瓣膜和人工瓣膜均可受累[13]。本研究中5 例为自身瓣膜受累,1 例为人工瓣膜受累并出现巨大瓣周漏。本研究中所有患者均有发热,这与国内罗玲等[14]报道的一致。5 例(83.3%)首发症状为发热,首发症状至确诊最长时间为7 个月。4 例(66.7%)患者合并胸闷、浮肿、憋气等心功能不全表现,这提示对于发热合并心功能不全表现的患者,应警惕心内膜炎感染。6 例患者查体均可闻及病理性杂音。本研究中发现其中1 例首诊为腰痛患者确诊合并布鲁氏菌脊柱炎,1 例合并睾丸炎,2 例合并肾衰竭。提示对于合并脊柱系统、泌尿生殖系统等多系统感染表现的患者应注意筛查布鲁菌感染。本研究白细胞减少3 例,明显增高1 例,其中4 例伴有贫血,2例伴有血小板减少。所有患者C 反应蛋白、血沉均升高。所有患者B 型脑钠肽水平均升高。

6 例感染性心内膜炎患者超声心动图发现均累及主动脉瓣。3 例(50%)发现心瓣膜内赘生物。另外3 例(50%)未见明确赘生物,但可见瓣膜毁损并关闭不全,合并二、三尖瓣重度关闭不全。4 例(66.7%)出现左心增大,4 例合并少至中量心包积液,3 例合并明显左心功能减低。贾斌等[15]报道的10 例布鲁菌感染性心内膜患者中所有10 例布鲁氏菌心内膜炎患者均有胸闷和气短。心功能不全5 例(50%),主动脉瓣累及占80%。布鲁菌感染性心内膜最常见侵袭主动脉瓣,导致瓣膜赘生物形成并引起瓣膜毁损和主动脉瓣关闭不全。Cascio 等[11]系统回顾了46 例布鲁氏主动脉受累的流行病学和临床特征,其中18 例累及升主动脉(其中16 例为布鲁氏心内膜炎),通过详细的病史、尽早诊断及主动脉成像技术的帮助将有助于更好地提供诊疗方案。病变主要发生在主动脉瓣的原因尚不明确,布鲁氏菌是否对主动脉瓣有更强的侵袭性需要进一步研究证实。因此对于发热来诊的患者若临床未见明显感染灶,即使既往无心脏病病史也应常规进行超声心动图和血培养以除外感染性心内膜炎的可能,尤其对于同时存在贫血、栓塞的患者。对于经胸心脏超声不能明确诊断的患者,必要时经食道心脏超声对于确诊感染性心内膜炎非常必要[16]。

布鲁菌属于兼性胞内寄生的革兰阴性球杆菌,其生长缓慢、常规培养皿中无法生长,因此血培养特异性较低,属于培养阴性感染性心内膜炎的少见病原体[17]。布氏杆菌凝集试验是诊断该病的特异性血清学检查。本研究中有3 例患者早期发热,血培养未见布鲁菌感染。随病情进展复查血培养均为布鲁菌阳性。所有患者布氏杆菌凝集试验均为阳性。随着疾病持续时间的增加,标准试管凝集试验和血培养的阳性率均会逐渐下降。因此对于临床高度怀疑布鲁菌感染的亚急性和慢性病例,尤其曾应用抗生素的患者,应该考虑更高灵敏度的测试提高诊断的阳性率,比如酶联免疫吸附试(ELISA),抗-布鲁杆菌免疫捕获凝集试验、实时聚合酶链式反应(PCR)系统检测,抗人球蛋白试验(Coomb’s 试验)、骨髓培养等检测[18-20]。

本研究中,4 例(83.3%)患者均充分抗感染治疗后行主动脉瓣置换术,其中1 例同时行二、三尖瓣成形术。1 例患者因未充分抗感染,瓣膜置换术后3个月出现人工瓣膜感染并巨大瓣周漏,充分抗感染治疗后再次行主动脉瓣置换术,术后联合抗感染治疗维持1年。1 例患者在主动脉瓣置换后4 个月发现瓣周漏,目前继续维持抗感染治疗已11 个月,仍在随诊中。1 例(16.7%)患者突发呼吸心跳骤停未能手术治疗,自动出院后死亡。如果没有有效的抗菌治疗和瓣膜置换手术,布鲁氏菌心内膜炎的病死率接近80%[11]。

布鲁氏菌病诊疗指南(试行)[21]治疗原则为早期、联合、足量、足疗程用药。在合并心内膜炎患者中应用多西环素、利福平的基础上加用氟喹诺酮类和(或)三代头孢菌素。必要时延长疗程,以防止复发及慢性化。但目前最佳的抗菌药物组合方案及疗程目前尚不确定[21-22]。研究表明[15,23],抗菌药物联合换瓣手术治疗可明显降低布氏菌性心内膜炎的病死率。单纯抗菌药物治疗的布氏菌性心内膜炎的患者病死率为32.7%,而接受手术联合抗菌药物治疗的患者的病死率为6.7%。目前关于布氏菌心内膜炎患者的最佳手术时机仍无明确定论。本研究中病例1 给予联合抗感染治疗50 余天,体温正常1 个月后再次行主动脉瓣置换术,术后维持利福平+多西环素,布病抗菌疗程满1年后停药。病例5,针对布病给予头孢曲松+左氧氟沙星+多西环素+利福平应用,因考虑利福平影响华法林药效,停用利福平改为利福布汀,感染控制后维持左氧氟沙星+多西环素治疗,随诊中主动脉瓣置换术后4 个月出现主动脉瓣瓣周漏,因瓣周漏较小,未影响心功能继续保守治疗。病理检查显示受累瓣膜主要为肉芽肿性炎症病变,布鲁菌引起的心内膜炎较其他细菌性心内膜炎更容易形成脓肿,因此合并瓣膜置换术后瓣周漏等并发症的患者应延长抗感染时间。本研究中维持1年,甚至1年以上的多西环素加利福平或加左氧氟沙星对于控制感染、稳定病情可能是合适的疗程。病例2 患者发病1年后反复因为发热、心力衰竭4次住院,先后给予三联及四联抗菌治疗14 个月,感染控制后行主动脉瓣瓣置换术及二、三尖瓣成形术。病例3 患者诊断布病,给予利福平联合多西环素治疗2 个月余体温正常,自觉症状好转停药。停药1月后再次间断发热并出现胸闷、憋气、浮肿,血培养马耳他布鲁菌,诊断感染性心内膜炎,给予头孢塞肟舒巴坦钠+左氧氟沙星+利福平+多西环素抗菌治疗,住院期间出现心脏骤停、心源性休克,予抢救及药物治疗效果不佳后自行出院。上述2 例患者的治疗提示联合抗菌治疗及长疗程治疗(>6 个月)的重要性。中断治疗或未充分抗感染治疗,导致感染未控制或复发,加重心力衰竭,严重危及生命。目前国内外专家共识及指南[17,24-25]建议活跃期即在抗生素治疗期间的患者如伴有心力衰竭或感染无法控制者以及预防栓塞事件,要考虑外科手术。

综上所述,对于长期发热、心脏杂音、栓塞、多系统损害等表现时,需要考虑到布鲁菌性心内膜炎的可能,尽早完善超声心动图及布氏杆菌凝集试验及血培养等病原学检查,确诊后尽早启动多药联合抗菌药物。如果患者合并瓣膜毁损严重及心功能不全感染控制后尽早行瓣膜置换手术治疗,瓣膜置换术后应长期随访,根据患者病情个体化维持抗菌药物疗程。