文化消费与社会结构:基于CGSS2013数据的多元对应分析*

2019-09-04范国周张敦福

范国周 张敦福

一、引 言

近年来我国文化消费状况出现一种之前未曾预料的“悖论”,即国家整体经济发展水平与文化消费水平之间出现严重的错位。2014年中国文化产业发展报告显示,我国文化产业产值仅占GDP的3%左右,而美国同期则为25%;中国文化产业产值占世界文化产业市场份额的3%左右,美国则占据了世界市场43%的份额(1)叶朗:《中国文化产业年度发展报告(2014)》,北京大学出版社2014年版,第3页。。著名学者霍利斯·钱纳里(Chenery H. B.)根据世界发达国家以往的经验数据在1975年就指出,“当人均GDP达到3000美元时,文化消费占消费支出的23%左右”(2)Chenery H. B., Syrquin M., “Patterns of development, 1950-1970”, Economic Development and Cultural Change, Vol.26, No.3, 1978, pp. 815-827.,国内学者姜宁等将23%称作文化消费的“国际经验值”,并将“当人均GDP接近或者超过5000美元时,文化消费快速增长”称作“钱纳里临界点”(3)姜宁、赵若茗:《文化消费的影响因素研究——以长三角地区为例》,《南京大学学报》2015年第5期。。

按照“国际经验值”计算,当我国人均GDP超过3000美元时,文化消费支出总量理应在四万亿元以上,2011年中国人均GDP已超过3000美元,但文化消费总量只有八千多亿元(4)臧具林:《国家传播战略》,中国传媒大学出版社2011年版,第205页。,粗略估计亦有超过三万亿元的“缺口”。再从中日两国人均文化消费支出数据的比较来看,2013年,日本人均文化消费支出3295.33美元,中国同期人均文化消费支出99.85美元,两者相差33倍之多(5)彭翊、李丽:《海外经验:推动文化消费的三个路径》,《中国文化报》2015年第7期。。面对如此巨大的差距,研究者更多在思考如何借助文化产业来提升文化消费水平和优化文化消费结构(6)王亚南:《提升文化消费与健全社会保障》,《云南社会科学》2010年第2期;洪涛、毛根中:《文化消费的结构性与层次性:一个提升路径》,《改革》2016年第1期。,忽视了文化消费本身及其与社会结构之间的关联,中山大学王宁教授则认为“消费问题在一定的意义上乃是社会结构的问题”(7)吴楠:《通过消费透视社会结构——消费社会学的理想是造福民生》,《中国社会科学报》2016年10月26日。。

二、文化消费与社会结构关系的三种理论主张

文化消费(Cultural Consumption),在人文和社会科学研究中,鲜有概念像“文化”这样既重要又复杂,其涵盖范围过于广泛以至于似乎无所不包、令人生畏,甚至至今找不到一个令多数研究者满意的准确定义。不同的研究者从各自的学科视角出发,试图为文化圈定一个特定边界。即便如此,同一学科内的不同学派、不同学者之间关于文化的内涵依然难以形成共识。同文化一样,消费的内涵和外延也在不断变化。起初,消费只是生产的一个环节,是将物品消耗掉以满足生理需要和物质需要,与浪费和破坏是同义词;后来,购物、吃喝玩乐等整个过程都被称为消费,消费逐渐从贬义词变成中性词,甚至是褒义词,有能力消费成了成功人士的象征;再后来,消费成了现代商品社会的核心,消费变成一种新的生活方式。随着资本主义市场经济的扩展,尤其是消费同不断出现的新技术结合后,几乎世界各个角落的每一个人都成了消费者,哪怕是远离市场的边远乡村也被深深地卷入这一体系之中。所以,当文化和消费这两个重要概念结合后形成的“文化消费”,其重要性和复杂性就不言而喻。

“文化消费”的概念,在国内直到1985年的全国消费经济研讨会上才被正式明确提出。早期研究者对文化消费的理解,主要从消费者的物质需要和精神需要的角度出发,分为狭义和广义的文化消费。狭义的文化是指“以文学艺术为主体,包括音像、出版和与此相适应的文化艺术服务。文化消费就是指上述范围的产品和文化服务的消费”(8)施涛:《文化消费的特点和规律探析》,《消费经济》1994年第2期。。随着经济的发展和文化的繁荣,特别是对国外学者作品的翻译、介绍以及研究的逐渐深入,研究者更多从广义上来定义文化消费,认为文化消费是人们为满足精神文化生活而采取的对精神文化产品和服务的消费行为(9)徐淳厚:《关于文化消费的几个问题》,《北京商学院学报》1997年第4期;曹俊文:《精神文化消费统计指标体系的探讨》,《上海统计》2002年第4期。。不同学科对文化消费的研究视角有很大的差异,其对文化消费的定义在范围上也不尽相同。本研究所使用文化消费的概念,既不是一般认为的对文化的消费,也不仅仅是与文化有关的消费,而是在较为具体的层面将其理解为一种生活方式,比如阅读、听音乐、运动、旅游、逛街、聚餐等。文化消费不是某个孤立的行为,需要将其放置在整个社会关系中考量。因此,本研究使用广义的文化消费概念,与文化实践、文化参与、文化生活等有着类似的意涵。

文化消费与社会结构之间直接的联系到底有多强是一个一直在争论的话题。学界对文化消费与社会结构之间的关系主要有三种主张,笔者暂将其归纳为以布迪厄(Bourdieu)与甘斯(Herbert Gans)等为代表的“同源性”(Homology)观点;以吉登斯(Anthony Giddens)、贝克(Ulrich Beck)和鲍曼(Zygmunt Bauman)等为代表的“个体化”(Individualization)观点和以皮特森(Richard Peterson)等人为代表的“文化势利眼-文化杂食者”(Cultural snob-omnivore)观点。

“同源性”观点认为社会结构和文化消费在等级上是一致的,即社会地位较高的个体往往喜欢消费“高级”或者“精英”文化消费品,而社会地位较低的个体倾向于选择“流行”或者“大众”文化消费品。与之相反,“个体化”观点认为,在欧美社会人们在文化消费上的差异,逐渐脱离原有社会结构的影响,即文化消费渐渐成为一种个体自由选择的结果。贝克提出的“脱嵌(disembodiment)”(10)Beck U., Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences, London: Sage, 2002.和吉登斯的“去传统化(detraditionalization)”(11)Giddens A., Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Palo Alto: Stanford University Press, 1991.是“个体化”视角的理论源头,它表明在现代社会,个体逐渐脱离原有的血缘、地缘、业缘和学缘等关系,变成原子化的自由个体。鲍曼的研究表明个体可以通过消费来获得以前靠其阶级背景才能获得的自我认同(12)Bauman Z., Freedom, Twin Cities: University of Minnesota Press, 1988.。“文化杂食者”观点认为,发达社会的精英阶层在文化品味和文化消费上逐渐从原来的“文化势利眼”(Cultural snob)变成“文化杂食者”(Cultural omnivore),他们同时对多种不同领域、不同风格的文化产品感兴趣,并愿意参与其中。后两种观点主要是基于欧美发达消费者社会提出理论判断,中国何时能进入消费者社会尚在讨论之中(13)王宁:《中国何以未能走向消费型社会低成本发展战略与现代化进程中的转型困境》,《社会》2009年第2期;郑永年:《中国在危机中重新寻找发展模式》,《海外经济评论》2009年第6期。,即便是有文化杂食者存在也应属于少数群体。

同源性、个体化和杂食者三种理论视角有着不同的理论预判,意味着对文化消费与社会结构之间关系的有不同理解,而这些会影响人们对社会事实的认知、理解和判断,进而影响人们对文化消费的应对策略和相关政策的制定实施。“文化势利眼与文化杂食者”的区分作为对“合法性文化与大众文化”分类模式的一种补充,对理解我国社会的文化消费模式是有帮助的。但是,杂食者、个体化等理论作为一种理解文化消费与社会结构关系的全新范式,并不能像解释西方发达社会那样对理解当下我国文化消费和社会不平等有深刻洞见。此外,值得指出的是,作为范式转变(14)Michèle Ollivier, Gauthier G., Alexis Hiêú Truong, “Cultural Classifications and Social Divisions: A Symmetrical Approach”, Poetics, Vol.37, No.5-6, 2009, pp. 456-473.,其背后的理论预设也随之改变,即社会结构与文化消费之间的联系变弱了,消蚀了存在已久的文化和阶级边界。所以,作为分析工具、理论武器,个体化理论和杂食者理论在面对我国文化消费不平等时显得战力平平,因为一切坚固的东西可能并没有烟消云散,财富、文凭、户口、年龄、性别、身份、住房等在通往文化消费的道路上依旧坚固地存在着。基于如上分析,本研究认为,布迪厄等人的“同源性”假说更贴近中国目前的实际情况,下文将会用调查数据对这一假说进行验证。

三、数据、变量和方法

本研究使用的数据来自中国综合社会调查(China General Social Survey,CGSS)2013年全国调查。调查在全国一共抽取了100个县(区),加上北京、上海、天津、广州、深圳5个大城市,作为初级抽样单元。其中在每个抽中的县(区),随机抽取4个居委会或村委会;在每个居委会或村委会又计划调查25个家庭;在每个抽取的家庭,随机抽取一人进行访问。CGSS 2013问卷中与文化消费相关的问题主要有三个:“过去一年,您对以下媒体的使用情况是?(所列选项包括:从不、很少、有时、经常、非常频繁)”,备选的媒体有六种,包括报纸、杂志、广播、电视、互联网(包括手机上网)和手机定制消息;“过去一年中,您是否在空闲时间从事以下活动?(所列选项包括:每天、一周数次、一月数次、一年数次或更少、从不)”,主要活动包括看电视或者看碟、出去看电影、逛街购物、读书/报纸/杂志、参加文化活动(包括听音乐会,看演出或展览)、与不住在一起的亲戚聚会、与朋友聚会、在家听音乐、参加体育锻炼、现场观看体育比赛、做手工(比如刺绣、木工)和上网;“过去一年中,您是否经常在空闲的时间做下面的事情?(所列选项有:从不、很少、有时、经常和从不)”,主要活动包括社交/串门、休息放松和学习充电。

对社会结构的定义以及测量变量的选择,受到研究目的和研究条件的影响。社会结构无法直接观察,但消费者的社会人口特征和客观行为反映着社会结构的存在及其秩序,社会结构反过来会以惯例、习俗和规范等形式制约人们的所思所为,对社会结构的分析是研究一切社会现象的基本出发点。本研究从被访者的居住地、户口、教育、职业、民族、收入等变量入手来定义和测量社会结构,将其视作代表社会结构的一个子结构,从而使得概念简单、测量方便且易于计算,有助于探究社会结构因素与文化消费之间的关系。鉴于数据、资源等客观条件的限制,以及出于研究问题、研究目的的需要,本研究所使用的这些测量指标虽然无法涵盖所有的文化消费类型,也无法对某一项具体的文化消费做细致入微的分析,但所选项目足够对我国文化消费与社会结构的关系做一个全局性、全景式、趋势性的经验描述和理论判断。

在实证研究中,研究方法的选择主要视研究问题、研究目的和研究条件而定。本研究讨论的主要问题是不同文化消费形式之间、文化消费与社会结构之间的关系,从操作层面而言就是不同文化消费实践之间及其和消费者社会人口特征之间的关系。从以往研究经验来看,很难直接测量出二者是否相关,更难判断谁因谁果,即文化消费与社会结构间的关系一般是非线性的。正因如此,一些国外文化消费研究者使用的多元对应分析(Multiple Correspondence Analysis,MCA)可能是个不错的选择。多元对应分析(MCA)尤其适用于对调查问卷中类别变量进行分析,能有效揭示出调查数据中存在的潜在结构,因此本研究将多元对应分析(MCA)作为主要的数据分析方法。

布迪厄在《区隔》中就文化消费研究首次采用了多元对应分析,近来托尼·班奈特(Tony Bennett)等人曾进一步将MCA用于跨国、跨文化的比较研究中(15)Bennett Tony, Mike Savage, Elizabeth Bortolaia Silva, Alan Warde, Modesto Gayo-Cal, and David Wright, Culture, Class, Distinction, New York and London: Routledge Publish Press, 2009.,Tak Wing Chan等人用MCA分析过欧洲文化消费与社会分层状况(16)Chan T. W., Social Status and Cultural Consumption, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.。MCA作为一种非线性多变量分析,没有预设任何“因变量”,而文化消费研究中对文化消费的参与、消费品味、消费态度等的测量大多属于定类和定序变量,尤其适用于MCA方法。另外,随着R语言等统计分析工具的日趋成熟,对非定距变量的处理能力和效果有了显著提高,进一步丰富了社会学的研究方法。

四、结果与分析

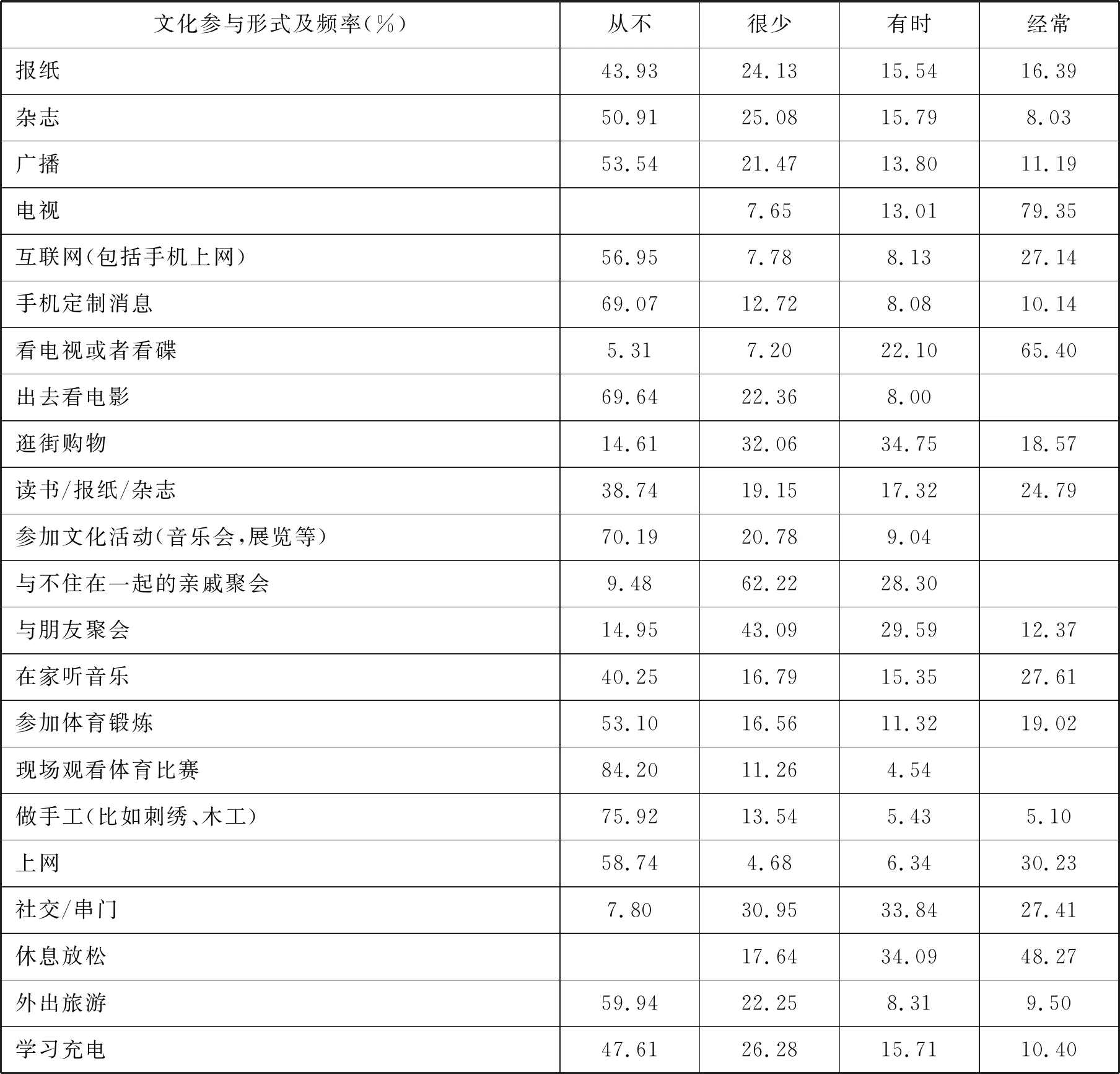

剔除在所选的三个主要问题上有缺失值的样本后,我们最终保留了11156个样本,并在数据整理过程中对选取的变量进行重新编码。在后面的分析中,笔者会根据实际需要对部分缺失值进行删补、去除个别极端值,所以在制作不同图表时用到的样本量会发生些微变动。在绘制我国整体的“文化消费地图”时,笔者选取了报纸、杂志、广播、电视等22个具体的文化消费形式,根据对比分析的需要,对一些项目进行重新编码,以减少变量值编码不一致对数据分析造成的干扰。比如,“非常频繁”和“每天”参加一些文化消费项目的回答者比例很低,因此将“非常频繁”、“每天”和“一周数次”合并成“经常”,即意味着原问卷的五个变量值在此处变成了“从不”、“很少”、“有时”和“经常”四个。从表1可以看出,在2013年“经常”参加文化消费的人数很低,而“从不”参与文化消费的人数却很高,比如56.95%的被访者过去的一年从不使用互联网,69.64%人从不出去看电影,70.19%的人从不参加音乐会等文化活动等。

从描述性统计分析(表1)中可以看出,本研究涵盖的文化消费虽有22项之多,但并未完全包含现实生活中所有的文化消费形式,比如时下流行的网络游戏、视频直播等趣味活动。结果显示,“看电视、休息放松、社交、逛街购物、与亲友聚会和在家听音乐等”是民众参与率较高(由高到低)的文化消费,而“参加文化活动(音乐会,展览等)、观看体育比赛、出去看电影、做手工、阅读、外出旅游、学习充电、体育锻炼等”是参与频率较低(由低到高)的文化活动。若将看电视、休息放松、社交、逛街购物等看作是娱乐型文化消费,将参与文化活动、阅读学习、体育锻炼等看作是发展型文化消费,则数据表明我国民众对发展型文化消费的参与过低,更多的人选择在室内独自参与一些免费的娱乐型文化消费项目。

表1文化消费基本情况统计

注:数据源自CGSS 2013,样本量11154,空白表示频数太低,将其合并处理。下同。

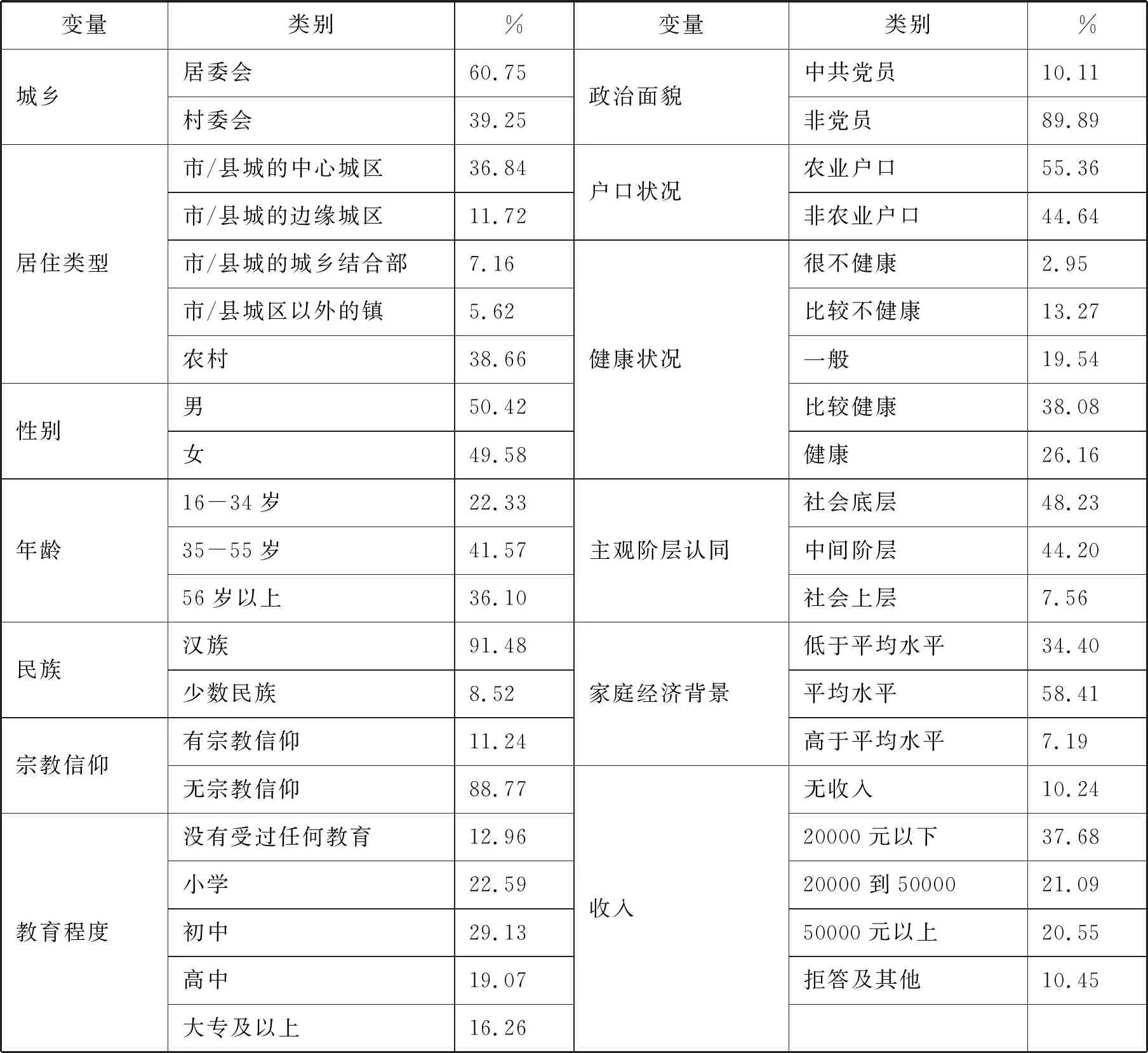

以往研究比较注重职业、收入、财产、储蓄率、物价等经济因素对文化消费行为的影响,较少考虑居住位置、户口情况、健康状况、家庭条件、教育程度、性别、年龄等社会结构因素对文化消费的影响,而文化消费是生活方式的一部分,可能更容易受到社会结构因素的制约。一个人生活方式的形成与居住环境有很大关系,事实上选择住在哪里便选择了相应的生活方式。性别和健康同教育一样,是一种社会结构(17)Risman B J. “Gender as a Social Structure”, Gender & Society, Vol.18, No.4, 2004, pp.429-450.,制约着个体的消费行为。比如,当看到老年女性在跳广场舞的时候,我们不禁要问老年男性去哪里了,即说明广场舞这种文化活动深受年龄和性别的影响。再比如,从表2可以看出有将近17%的被访者自述处于“很不健康”或者“比较不健康”状况,他们可能不是商家眼中的潜在消费者,但他们却是最需要锻炼身体、放松身心类文化消费的群体。

表2文化消费者社会人口特征描述统计

如上文所述,对社会结构的测量主要从消费者的社会人口特征入手,本研究选取了城乡分布、居住类型、性别、年龄、民族成分、宗教信仰、教育程度、个人收入、政治面貌、户口状况、健康状况、主观阶层认同、家庭经济情况共13个变量,并对部分变量根据需要进行重新编码。表2中对文化消费者的社会人口特征做了统计描述,列出了变量的不同取值及频率。本研究对城乡二元结构对文化消费的影响予以特别关注,这一点从受访者的城乡分布和户口类型两个方面进行考察。2013年我国官方统计的城镇化率为53.7%(国家统计局“中国城市化率历年统计数据(1949-2013)”),但CGSS 2013问卷结果显示有60.75%的受访者属于居委会管辖,并且从受访者的实际居住类型来看也有61.34%的人居住在城镇,即表明此次调查反映出的实际城镇化率要高于53.7%。国家统计局的城镇化率是按常住人口计算,并没有考虑常住人口的户口状况,但户口户籍状况作为一种社会结构影响着居民对文化类社会福利和公共服务的获取。

为了便于在二维平面空间上,将表示文化消费和社会结构的三十多个变量及其取值同时展示,笔者用英文小写简写和汉语拼音首字母大写缩写的方式对变量做了简化处理,用前者表示文化消费项目,后者表示社会结构。比如读报纸(newsp)、杂志(magazi)、广播(radio)、电视(tv)、互联网(包括手机上网)(inter)、手机定制消息(subsc)、看视频或者看碟(video)、出去看电影(film)、逛街购物(shopp)、读书/报纸/杂志(readi)、参加文化活动(包括听音乐会,看演出或展览)(culture)、与不住在一起的亲戚聚会(partyr)、与朋友聚会(partyf)、在家听音乐(music)、参加体育锻炼(sport)、现场观看体育比赛(watchs)、做手工(比如刺绣、木工)(craft)、上网(online)、社交或串门(social)、休息放松(relax)、学习充电(study)和旅游(trip),一共二十二种文化消费项目;用汉语拼音首字母大写缩写表示城乡(CX)、居住类型(JZ)、性别(XB)、年龄(NL)、民族成分(MZ)、宗教信仰(ZJ)、教育程度(JY)、收入(SR)、政治面貌(ZZ)、户口状况(HK)、健康状况(JK)、主观阶层认同(JC)和家庭经济状况(JT),共十三个表示社会结构的变量。在图中,用阿拉伯数字表示参与文化消费的频率,1表示从不,2表示很少,3表示偶尔,4表示经常或者一周数次,5表示每天或者非常频繁。此种处理方式看起来略显粗暴和麻烦,但考虑到要将所有表示文化消费和社会结构的信息,同时显示在同一平面空间中以便观察他们之间的关系,亦是一种妥协后的权宜之计。

从整体上看,我国的文化背景、政治体制和社会发展阶段与西方社会有所不同,文化消费模式确实呈现出一些特殊特征,比如首要的对立不是高雅文化与通俗文化之间的对立,而是文化消费参与者与非参与者之间的对立。如图1,在对11154个样本中的22个文化消费项目进行多元对应分析(用“ca”包默认算法“adjusted”,即基于带有惯量调整的Burt矩阵的分析)后得到两个主要的轴。轴X1能解释73.8%的方差,轴X2解释了8.2%的方差,两轴合计解释了82%的样本方差。从图1中发现,从不和朋友聚会(partyf1)、从不和亲友聚会(partyr1)、从不学习(study1)、从不运动(sport1)、从不读报纸(newsp1)、从不旅游(trip1)、从不逛街购物(shopp1)等都分布在图1右侧,即从不参与任何文化消费项目的人全部集中在轴X2右边,而或多或少参与文化消费的大部分都落在轴X2左边,所以轴X2可以概括为“有无文化生活”。轴X1由下到上参与文化消费的频率逐渐提高,比如最底下是很上少网(online2)、很少学习(study2)、很少阅读(readi2)等,到最顶端是经常上网(online5)、经常学习(study5)、经常阅读(readi5)等,说明文化消费的参与者在参与程度上出现较大的分化,参与频率高的分布在轴X1上面,参与频率相对较低的分布在下面,轴X1可以概括为参与“文化消费的程度”。

图2为文化消费与消费者的联合分布图,并将代表社会结构的城乡(CX)、户口(HK)、居住类型(JZ)等作为补充变量放进MCA分析(用“FactoMineR”和“factoextra”包(18)Sebastien Le, Julie Josse, Francois Husson,“FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis”,Journal of Statistical Software, 25(1), 2008,1-18. 10.18637/jss. v025.i01, Version: 1.34;Alboukadel Kassambara and Fabian Mundt,factoextra: Extract and Visualize the Results of Multivariate Data Analyses,2016,R package version 1.0.3. https://CRAN.R-project.org/package=factoextra.)。在图2中,灰色点代表具体的个体,颜色越深,说明落入该区域的个体数量越多。样本或者变量越靠在一起,说明相互之间的共性越强。样本在轴2左边最为集中,其明显特征是这些人过去的一年中从不或者很少参与以下活动且处于较为不利的社会位置,比如从不和朋友聚会(partyf_1)、从不逛街购物(shopp_1)、从不阅读(readi_1)、从不音乐(music_1)、从不参与体育锻炼(sport_1)、从不参加文化活动(culture_1)、从不旅游(trip_1)、从不学习(study_1)、从不上网(online_1)、从不现场观看比赛(watchs_1)、从不做手工(craft_1)、从未手机定制信息(subsc_1)、从不听广播(radio_1)等。上述从来不参与文化消费的个体其社会背景惊人的相似:教育程度较低(JY_1、JY_2),自评健康状况较差(JK_1、JK_2),收入较低(SR_1、SR_2),年龄在50岁以上(NL_1),居住在乡村和小镇上(JZ_1、JZ_2),主要是农业户口(HK_1),家庭经济状况远低于或者低于平均水平(JT_1、JT_2),政治身份都为群众(ZZ_1)等。与此相对,分布在第一象限的是在过去的一年中每周甚至每天会参与上述文化活动样本,参与阅读(readi_5)、运动(sport_5)、上网(online_5)、听音乐(music_5)、学习(study_4)、看电影(film_4)、聚会(partyf_4、partyr_4)等活动的频率都非常高。再观察其社会背景可知,经常参与文化消费的群体往往是:教育程度高(JY_9)、健康状况好(JK_5)、收入较高(SR_3)、年轻(NL_3)、居住在城市(JZ_6)、有城市户口(HK_2)、政治面貌为党员(ZZ_2)。由此可知,文化消费与社会结构之间有着密切的联系。

在轴2右侧,参与文化消费的频率从下到上逐渐增加,最下面上网(online_2)、阅读(readi_2)、听音乐(music_2)、学习(study_2)等活动的参与次数为一年数次或者更少;到中间位置,参与的频率明显提升到一月数次;而分布在最上面的属于高频参与者。沿着轴2从左到右,我们发现参与文化消费需要的文化资本在不断提高,即靠近左边的为大众文化消费,越往右边越靠近合法性文化消费。像看电视、休息、购物、聚会、社交、听广播、听音乐、做手工等不需要文化资本积累的活动主要分布在左侧,阅读报刊杂志、看电影、上网、旅游、学习、观看现场演出等需要一定文化资本的活动则分布在右侧。同样,沿着轴2从左到右,越靠近右边越处于优势社会位置。换言之,在居住位置、户口、教育程度、家庭状况、健康状况、主观阶层认同、收入、年龄和政治面貌等方面,居于右边的要明显优于左边。由此可知,在这张文化消费的空间图上,文化消费与社会结构存在着明显的对应关系,越处于有利位置越容易频繁接近发展型文化消费项目。从某种程度上说,布迪厄与甘斯等为代表的“同源性”(Homology)观点与数据发现相符,即文化消费与社会结构存在等级上的对应关系。

我国社会最显著的差异是“城乡二元分割”,户籍、土地、财政、社保等方面的城乡二元体制是阻碍中国社会和经济发展的最大障碍,是社会区隔和社会不平等的根源(19)陆学艺、杨桂宏:《破除城乡二元结构体制是解决“三农”问题的根本途径》, 《中国农业大学学报》2013年第3期。。在文化消费上这种城乡区隔尤为明显,图3根据户口状况和城乡分布在MCA图上用不同的灰度对样本做了可视化处理。图中浅色点表示被访者为城市户口(HK_2)、来自居委会(CX_2),深色点为农业户口(HK_1)、来自村委会(CX_1)。结合前面的文化消费与消费者的联合分布图(图2)可知,农村居民大部分都集中落在文化消费不活跃区域(轴2左端),且在收入、教育、健康等方面都处于不利位置,而城市居民却散布在轴2右端区域,意味着经常参与多种多样文化活动且处于社会优势位置。在文化生活上严重的城乡分割,从另一个角度表明了我国文化消费与社会结构之间有着较强的对应关系。

五、结语和讨论

在主要发达国家,文化消费是一个以社会学为主的跨学科研究领域。相比而言,国内文化消费研究涉及领域较狭窄,主要包括新闻出版业、影视业、互联网产业、文化艺术业、娱乐业、动漫业、影像业等;学科视野较单一、错位、错置,局限于传媒学科、消费经济学和艺术学,跨学科合作研究鲜见。传播学意义上的“文化消费”调查成果比较系统,形成规模,但以文化消费为主题的综合性社会调查尚付阙如。国内文化消费的实证研究,着重所谓的“精神文化消费”,更多关注狭义的文化消费层面,如读书读报、观赏戏剧电影电视、浏览网络、参观博物馆美术馆等。很多研究忽略了教育、旅游、休闲等文化消费的重要领域。国内研究注重量的描述,轻视文化消费的品质——品味、公平、意义与价值;对文化消费品味的形成与社会变迁,文化消费的群体差异与阶层差异,文化消费的多样性、异质性,人口社会经济特征在何种程度上影响人们的文化消费活动,均缺乏重要的贡献,文化消费的案例分析也乏善可陈(20)张敦福:《以社会学为主的跨学科研究:中外文化消费研究的比较分析》,《山东社会科学》2017年第10期。。

新近的研究成果改变了这一领域的政体格局,给该领域带来了清新的风气。林晓珊基于中国家庭追踪调查数据(CFPS 2014),对“读书”做了专门分析,结果发现不同阶级的确存在非常显著的差异:支配阶级读书的概率最高,但看电视/电影的时间最短;劳动阶级读书的概率最低,但看电视/电影的时间最长(21)林晓珊:《谁人爱读书:一项文化消费的阶级比较研究》,《山东社会科学》2017年第10期。。本研究涉及变量更丰富,研究发现与林晓珊阅读实践的阶级和阶层差异结论基本一致。朱迪通过对2015年特大城市居民生活状况调查资料的实证分析发现,在我国特大城市居民中,无论是音乐、阅读单领域,还是音乐-阅读跨领域的文化消费中,人们的收入越高、受教育程度为大专及以上、职业阶层为管理精英或专业精英,更可能偏好杂食品味(22)朱迪:《高雅品味还是杂食?——特大城市居民文化区分实证研究》,《山东社会科学》2017年第10期。。同样,基于综合性社会调查数据,本文的研究发现与朱迪的研究相映成趣。基于对广州的85后大学(毕业)生的外国流行音乐消费偏好的质性研究,王宁提出了“文化消费趣味的横向分享型扩散机制”的观点(23)王宁:《音乐消费趣味的横向分享型扩散机制——基于85后大学(毕业)生的外国流行音乐消费的质性研究》,《山东社会科学》2017年第10期。,不仅把文化消费研究具体深入到某个特别的领域,而且讨论了社会结构的重要层面——代际差异、同辈群体等等在文化消费问题上值得考量的社会学议题。

文化消费实践的复杂性及上述实证研究给我们诸多启示,我们需要突破寻找因果决定关系的线性思维,来解释消费实践的无限多样性。目前我国文化消费水平之所以与发达社会有巨大的差异,社会结构因素的制约不可忽视。尤其发现长期以来形成的城乡二元体制对文化消费的影响十分明显,而城乡二元分割的传统社会学命题似乎被城乡融合的话语挤占,而城乡二元分割实际上并未破除,反而在收入、富裕程度、生活水平差异、吸引力等方面有愈演愈烈之势。如果说由职业、居住区域形成的阶层边界是清晰可见的,那么由生活方式形成的阶层边界则是无形的。在文化消费上,这种无形的边界更加难以逾越,人们往往倾向于认为生活方式是个体行动者主观自由选择的结果。缺少文化消费,可能意味着失去了文化资本积累及其产生的收益,从而减少社会流动的机会,致使社会结构更加僵化,反过来进一步限制其消费行为,形成恶性循环。我们认为打破僵局最根本的出路是优化社会结构,尤其是从破除城乡二元结构入手,在资源配置层面最大限度地使贫困或相对贫困的乡村地区居民参与到尽可能广的文化生活中来。

延续上述研究开启的以实证社会学分析讨论文化消费议题的努力,本文用看电视、阅读、体育锻炼等22个文化消费指标所建立的生活方式的空间结构,与收入、教育、居住位置等构建的消费者社会位置结构存在对应关系,说明二者具有潜在的一致性。本文与王宁、朱迪一致地把听音乐纳入文化消费的重要内容考察,且把体育锻炼等变量引入,丰富了中国文化消费综合实证研究。与英文文献相比,未来研究似可考虑把休闲、旅游、教育等活动纳入文化消费的框架体系和视角内进行研究,以便获知新的发现。