高温隧道热害等级划分方法

2019-09-03陈寿根

陈 奇, 陈寿根

(西南交通大学土木工程学院, 四川成都 610031)

正确、合理的热害分级是在充分掌握隧道热源环境基础上,预测高温环境对人员生理健康产生危害程度的重要判据,是高温环境下施工稳步进行、施工质量得到有力保障的前提。谢君泰、余云燕[1]以新建拉萨至日喀则铁路高岩温隧道的设计、施工作为依托,结合拉日线高岩温隧道所处的高海拔、低气压、缺氧等特殊条件,对吉沃希嘎高岩温隧道的热害按照施工和设计进行分别划分。其成果为拉日铁路的勘察设计和施工提供理论依据,但该分级方法可以考虑作业强度和作业时间等因素而避免分级指标单一,使其分级方法更加完善。任智刚、刘功智等[2]通过对井下高温作业场所作业人员人体热交换过程及影响因素的分析,建立了包括4项指标的井下高温作业场所评价指标体系,并对相关指标进行定性和定量筛选分析,最终确定以WBGT指数和最高体力劳动强度级别作为井下高温作业场所热害程度分级指标。曹雪玲、张妮萍等[3]探讨了高温作业热环境评价指标,建议利用WBGT指数作高温综合评价指标的同时,掌握当地高温季节自然气象条件,同时检测作业岗位室内外温差,分析高温形成的因素,有针对性地指导防暑降温工作,有效保护劳动者生命健康安全。王欣平[4]总结了国内外作业场所职业危害程度分级现状,认为我国作业场所职业危害程度严重和职业卫生监督力量薄弱,并提出了在我国进行作业场所进行综合分级,根据分级结果进行分级监察的设想。根据以上研究成果,如何选择热害指数,确定各个因素之间的权重,提出一种更全面、合理的高温隧道热害分级方法是有必要的。热害分级对降温措施制定以及施工组织管理提供了理论依据且具有指导施工的意义。

1 热环境评价

1.1 热环境评价的指标

在高温作业环境下,人体的生理机能受到环境中空气湿度、空气温度、风速、辐射热以及人自身的劳动时间和劳动强度等的影响。国际上热环境评价的指标主要有以下几种:

(1)湿球黑球温度指数(WBGT):是由Yaglon和Mainard于1957年提出的[5], 是表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数。该指数综合考虑空气温度、湿度、风速和辐射热 4 个因素,是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个较好的指标。WBGT采用了自然湿球温度(tnw)、直径为150 mm的黑球温度(ts,该指标反映辐射热)和干球温度(ta)三种参数,并由下列公式计算而获得。

室内作业:WBGT=0.7tnw+0.3ts

室外作业:WBGT=0.7tnw+0.2ts+0.1ta

(2)Sreq 指数(Required Sweatindex):是通过计算和分析人体所必须的出汗率来评价其所在的热环境。

(3)生理学指数 ( Physiological Measurements):是评价人体核心温度、皮肤温度、心率、质量损失等生理指标对人体影响的方法。

(4)ET 指数(Effective Temperature):在较早期由Yaglou和Houghten于1923年提出的,人体在空气温度、相对湿度和风速的综合作用下产生的热感觉指标,至今被广泛应用[2]。1946年Bedford提出考虑辐射对ET指标进行修正,即CET指标[5]。

(5)TEQ 指数:是生理等效温度指标,是人体在气温、平均辐射温度和风速的综合作用下产生的热感觉指标。

(6)P4SR指数(Predicted Four-hour Sweat Rate):是Mcardle等(1947年)根据身着单衣的男性青年在不同气象条件和劳动强度下所引起出汗量变化的实验为基础而提出的一种方法,是以预测4 h出汗率作为指标进行评价。通过劳动强度、衣服与湿球温度的关系以修正湿球温度[5]。

(7)热强度指数HSI(Heat Stress Index):是由Belding和Hatch于1959年提出,其方法是将空气温度、湿度、辐射热、风速和劳动强度几个因素综合考虑在内,并以人体机能所产生的生理反应作为计算依据。在HIS提出后,许多学者在此基础上不断充实,提出了一系列新的指标。其中较为完善的一种指标为有效热强度指数EHSI(Effective Heat strain Index),其计算程序主要是依据辐射、对流和蒸发的热交换方程,同时结合人体机能的新成代谢、出汗等生理反应。

不同的评价指标有着各自的特点,也有其局限性。将不同的标准和指标联合应用,可对热环境尤其是极端热环境做出更加准确的评价,并对可能发生的热害进行有效的预防。常用的热环境评价指数考虑的因素见表1。

表1 常用的热环境评价指数考虑的因素

2.2 国内相关规范

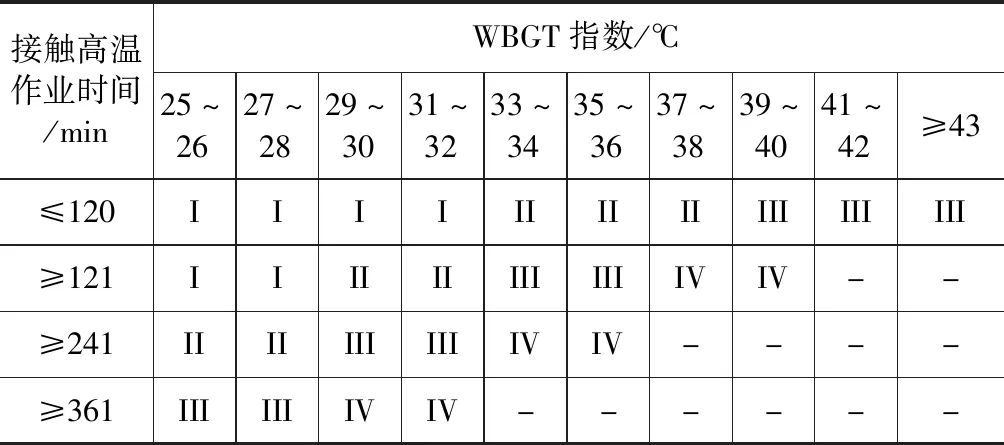

TB 10204-2002《铁路隧道施工规范》、JTGF 60-2009《公路隧道施工技术规范》、SL 303-2004《水利水电工程施工组织设计规范》规定隧道内气温不得超过28 ℃。《煤矿安全规程》(2010年颁发) 规定,生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26 ℃,机电设备硐室的空气温度不得超过 30 ℃;当采掘工作面的空气温度超过30 ℃、机电设备硐室的空气温度超过34 ℃时,必须停止作业。《冶金地下矿山安全规程》(1990 年颁发) 规定:采掘工作面的空气温度,不得超过27 ℃;热水型矿井和高硫矿井的空气温度,不得超过27.5 ℃。我国新修订的GB/T 4200-2008《高温作业分级》标准[6]中采用了ISO7243中的 WBGT 指数作为劳动安全卫生分级管理标准,评价与划分高温作业环境热强度及其等级(表2)。

表2 高温作业环境热强度及其等级

注:按照WBGT指数和接触高温作业的时间将高温作业分为四级,级别越高表示热强度越大。

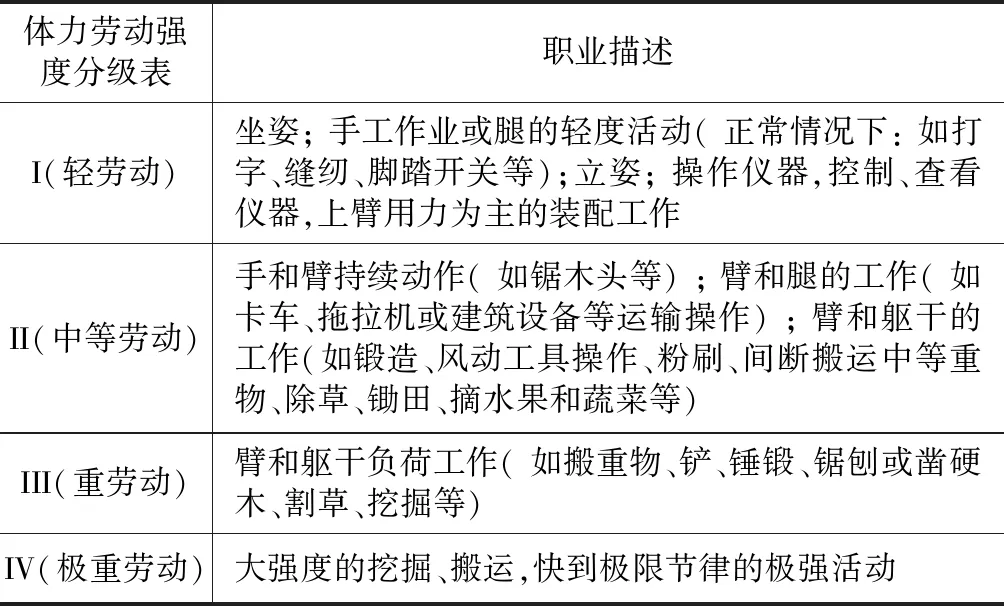

GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限制 第2部分:物理因素》规定:在生产劳动过程中,工作地点平均WBGT指数≥25 ℃的作业为高温作业。常见职业体力劳动强度分级如表3。

表3 常见职业体力劳动强度分级表

3 高温隧道热害等级划分

3.1 确定热害分级评价因素

参考国内外研究及查阅我国高温作业环境的相关规定,根据WBGT指数对作业环境热负荷的评价较为合理。但是在高热环境下,WBGT 指数不足以合理评价工作岗位热害程度。本文以WBGT指数为基础,同时考虑围岩内部温度,作业时间及强度、作业人员适应能力等,全面、综合地对热害级别进行科学的评价。

结合隧道施工岗位连续作业时间,参照表2将WBGT指数按照29 ℃、33 ℃、37 ℃为节点,划分4个区间((-∞,29]、[29,33)、[33,37)、[37,∞))。参考《铁路隧道施工规范》中规定洞内气温不能超过28 ℃,以及《煤炭资源地质勘探地温测量若干规定》规定原始岩温高于31 ℃ 的地区为一级热害区,高于 37 ℃ 为二级热害区。将岩壁温度按28 ℃、31 ℃、37 ℃为节点,划分为4个等级((-∞,28]、[28,31)、[31,37)、[37,∞))。参考以往隧道围岩原始岩温分级,将围岩5 m深原始岩温按节点31 ℃、37 ℃、45 ℃为节点划分为4个等级((-∞,31]、[21,37)、[37,45)、[45,∞))。作业人员对高温的适应能力是指人机体对热环境可出现生理、行为、形态和遗传方面的适应表现,除了受到高温环境因素外还受到作业强度、连续作业时间以及自身衣着情况的影响。本文将人的热适应能力分为强、较强、较弱、弱4个等级。将隧道作业强度分为轻劳动、中等劳动、重劳动、极重劳动4个等级。把作业时间按照小于0.5 h, 0.5~1 h, 1~2 h, 大于2 h分为4个区段。考虑衣服热阻将作业人员的衣着情况划分为“半裸”“短衣短裤”“短衣长裤”“长衣长裤”4种情况。综合以上分析,考虑WBGT指数、围岩原始岩温、洞壁温度、作业强度、连续作业时间以及人体自身衣着和耐热能力等因素,得出一种综合指数的热害等级划分方法(表4)。

3.2 计算隧道热害分级因素权值

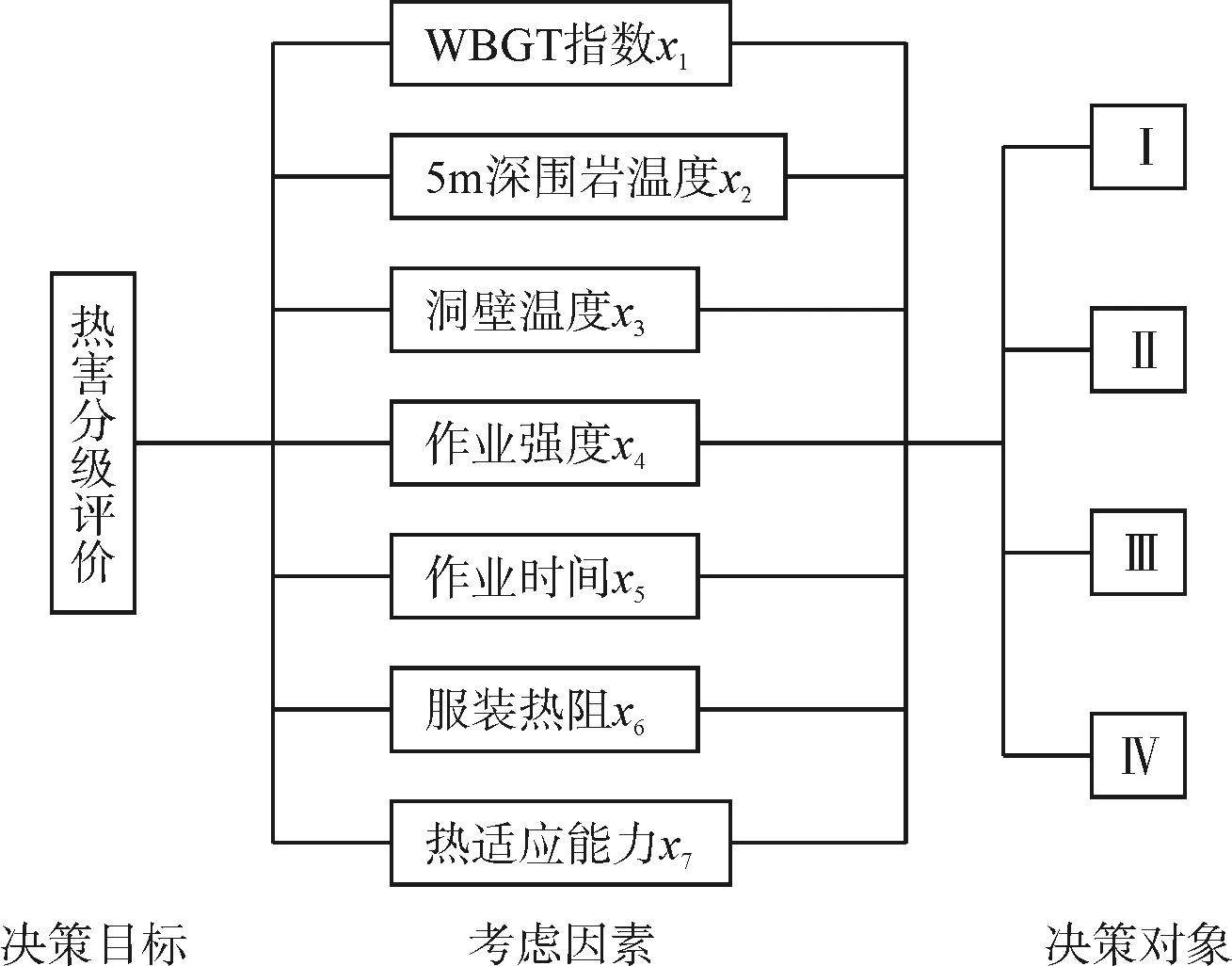

权系数的确定合理与否将直接影响到评价结果的准确性[7],本文采用层次分析法来确定各指标的权重分配问题。建立热害分级指标层次分析模型(图1)。

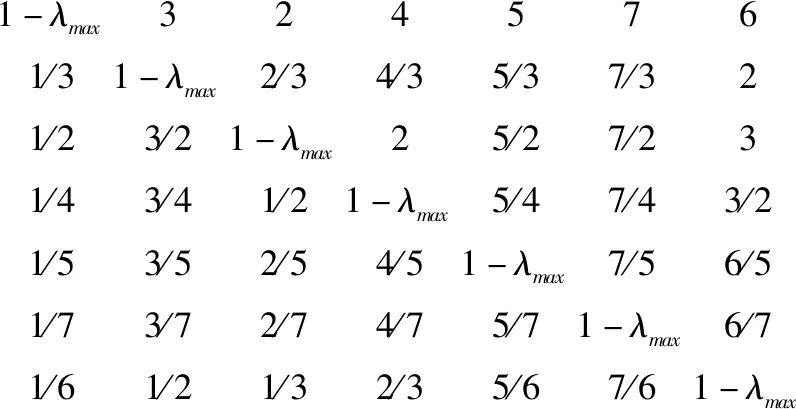

由判断矩阵(1~9)标度及其内容,按照客观环境因素(WBGT指数X1、5 m深围岩岩石温度X2、洞壁温度X3)权重高于人为可控因素(劳动强度X4、劳动时间X5、衣着状况X6、自身热适应能力X7),直接影响因素权重高于间接因素原则,得出判断矩阵为:

表4 隧道热害分级

图1 热害分级层次分析模型

计算最大特征λmax=7.047。采用最大特征向量法计算权重:

B=(α1,α2,α3,α4,α5,α6,α7)T

AB=λmaxB

λmax=7.047代入求解得:

B=(0.384,0.128,0.192,0.100,0.077,0.055,0.064)T

一致性检验:

查阅随机一致性值可知,判断矩阵的随机一致性RI=1.320,随机一致性比率:

0.006<0.1故判断矩阵具有满意的一致性。

3.3 热害分级评价集

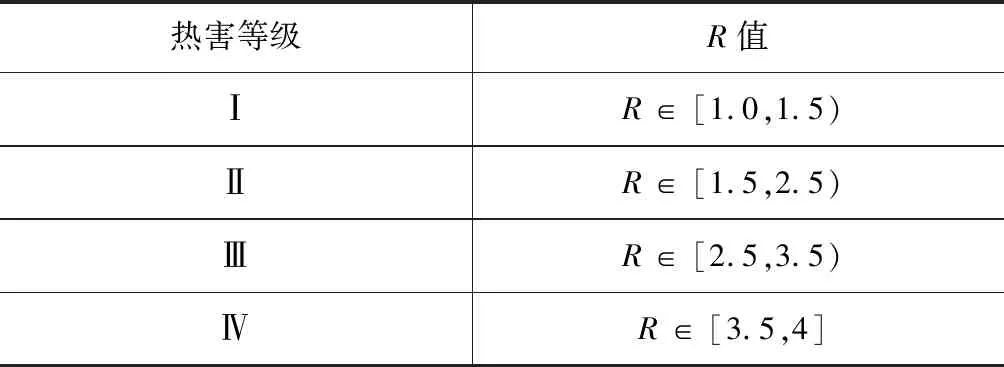

评价集是对评判对象可能的结果所组成的集合[8]。本文将热害由轻到重分为4个等级Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ,评价集Ⅴ={Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ},为了量化热害等级,对单因素评价集赋值:Id=1,Ⅱd=2,Ⅲd=3,Ⅳd=4;综合因素评价集赋予取值范围:[1.0,1.5),[1.5,2.5),[2.5,3.5),[3.5,4],分别对应Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ级热害(表5)。

影响隧道施工热环境的7个因素可以实测或根据具体实际情况定义(比如劳动强度可根据岗位作业性质查表3《常见职业体力劳动强度分级表》确定其“轻”“中”“重”“极重”)。根据表4《热害预测分级表》,各单因素的的隶属度即xd,xd∈{Ⅰd,Ⅱd,Ⅲd,Ⅳd}={1,2,3,4},各单因素加以权重得到综合因素分级评价:

R=XdB=(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7)(α1,α2,α3,α4,α5,α6,α7)T

4 应用实例

4.1 工程概况

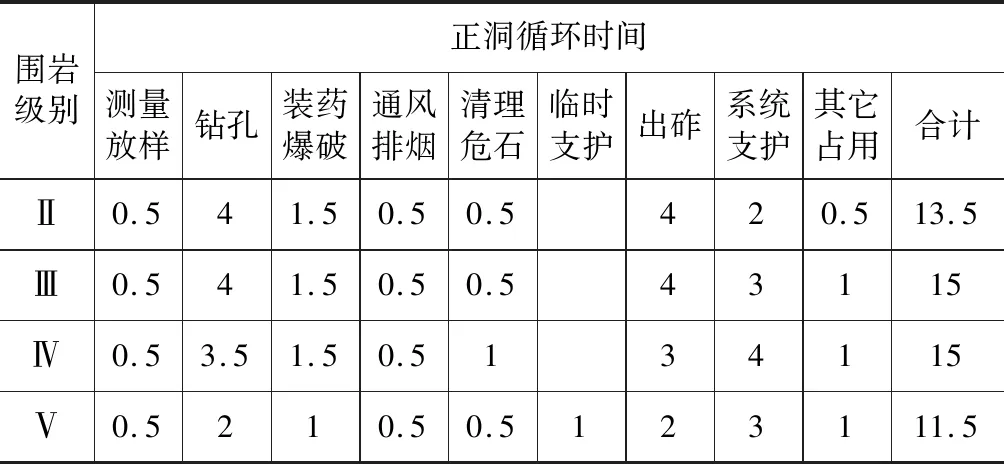

丰顺隧道位于梅汕客专(MSSG-3标)范围内,进口位于梅州市丰顺县建桥镇,出口位于梅州市丰顺县石联村,全长14 407 m。隧址区DK48+520~DK54+430、DK54+630~DK55+985、DK58+665~DK60+815段存在高地温危害,且围岩为Ⅲ围岩,施工循环作业所占时间(h)见表6。

表6 丰顺隧道正洞各级围岩每循环作业时间 h

4.2 热害分级结果

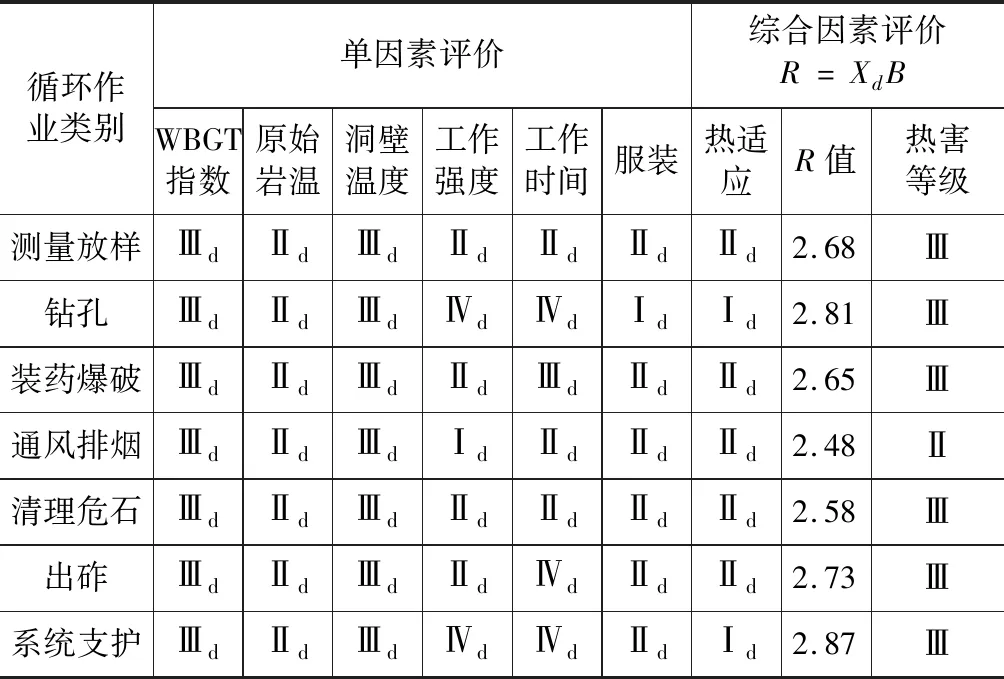

根据表4《隧道热害分级表》以及表5《热害等级R值判断》,并结合隧道温度监测数据与工种分析,对高温段隧道施工不同循环作业的热害等级进行评价。其中,工作强度按照表3《常见职业体力劳动强度分级表》进行分级评价。服装根据现场管理要求:钻孔作业人员为“半裸”,其余作业人员为“短衣短裤”。隧道施工组织设计中,施工现场对作业人员的热适应能力有较高的要求,特别是钻孔及系统支护作业,其作业人员的热适应能力应达到“强”的要求,而其他作业人员的热适应能力应达到“较强”的要求。隧道边墙部位的5 m岩温值在32~37 ℃。热害等级评价结果见表7。

5 结论

通过以上分析,得到以下结论:

(1)在WBGT指数相同条件下,轻劳动、短时间作业的热害等级与高强度、长时间作业的热害等级有明显差别。

(2)客观环境因素是热害等级评价的主导因素(WBGT指数X1、5 m深围岩岩石温度X2、洞壁温度X3),因此,在高温隧道施工过程中,主要通过加强通风、隔热、使用冰块、洒水等措施降低洞室气温,以减少客观环境中高温对作业人员的健康危害。

表7 隧道正洞各级围岩每循环作业热害等级

(3)人为可控因素(劳动强度X4、劳动时间X5、衣着状况X6、自身热适应能力X7),仍然是不可忽略的因素。在热环境下,合理组织、调节、改善人为可控因素,也可以降低客观高温环境的危害等级。比如,作业工人穿戴热阻较小的衣服,组织热适应力强的工人进行高强度作业,以及提高工作效率降低作业劳动时间等措施,可以达到降低隧道热害等级的目的。