隧道塌方时空特点及其诱发因素分析

2019-09-03王一鸣

王一鸣

(重庆交通大学, 重庆 400000)

近些年来,我国的隧道发展极其迅速,犹如雨后春笋一般。2010年,我国的公路隧道数量仅仅只有7 384条,而到了2015年,公路隧道数量达到了14 006处,5年时间隧道数量呈现了翻倍增长,年复合增长率约为13.66 %。隧道的总长度也由2010年的512.26×104m增长到了2015年的1 268.39×104m。可以说,我国已经成为了名副其实的隧道建设大国。然而,在隧道建设过程中,发生的事故却层出不穷,塌方便是最常见的事故之一。通过统计我国2014年上报的塌方事故得知,隧道塌方事故共发生了13起,伤亡人数共48人,还有10人失踪,造成了严重的生命和经济损失,影响社会稳定。

由于隧道开挖过程中的地质条件复杂,例如围岩的自稳性能差、围岩破碎以及地下水都对隧道稳定起着十分重要的影响,同时在设计时考虑不当导致隧道内部结构不稳定也会造成隧道的塌方。塌方的发生会对隧道结构导致致命性的危害,不及时处理的话,还可能导致安全事故的发生。为此,本文从总结近几年发生的严重塌方事故出发,对塌方的时空特点以及其诱发因素进行分析,为以后的隧道的稳定提供一定的参考。

1 塌方的分类及其易发时空特点

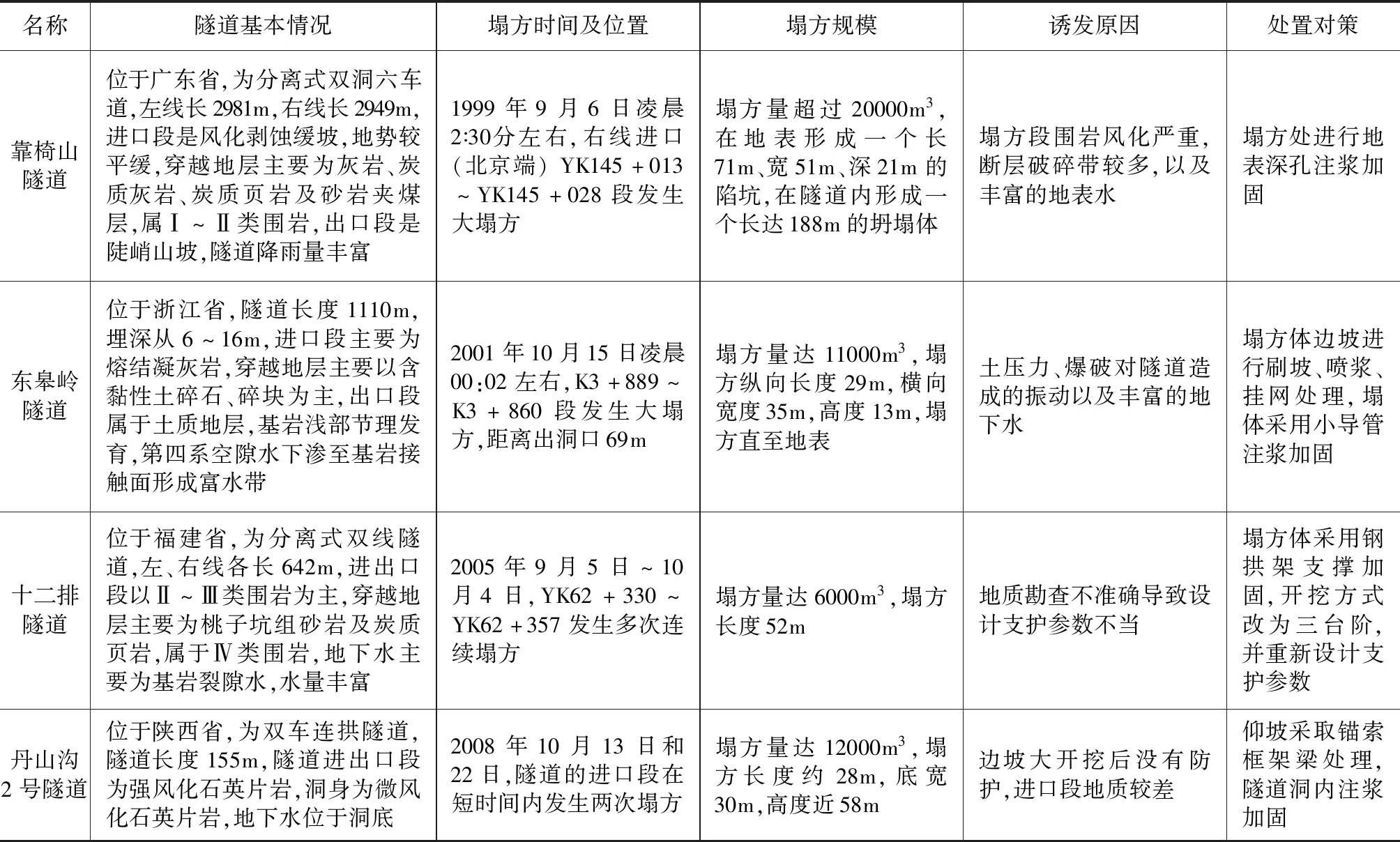

近几年来,随着我国经济建设的发展,基础交通设施的建设也在随之完善,我国修建的隧道也变得越来越多。隧道作为埋置于地层内的工程建筑物,有着大大减少行车距离,提高行车效率(缩短时间、速度提高),提高行车安全性等优点[1]。然而,随着隧道的修建,在施工过程中发生的事故也越来越多,而隧道塌方成为了一个不能忽视的问题。表1统计了近些年来国内发生的严重的公路隧道塌方事件。

从表中的隧道塌方数据可以看出,隧道在开挖时面临的地质情况极其复杂,松软的围岩,断层及褶皱构造发育,地下水等因素对塌方影响十分严重;勘察阶段获取的地质资料不详细,将对设计时的支护参数等因素的考虑产生直接的影响,为后续施工带来错误的指导,如表中的十二排隧道;同时,施工过程中发生问题处理不及时以及错误的施工方法,如表中隧道边坡、仰坡处理不当、错误的爆破方法等,将对隧道稳定性有着最为直接的影响。塌方的发生往往具有突发性,在没有及时处理的情况下,塌方很有可能连续发生,隧道一旦发生塌方事故后,将带来严重的危害性。因此,在勘察、设计、施工等方面应该对隧道开挖采取合适的措施。

1.1 隧道塌方的分类

隧道塌方有较多的表现形式,因此对隧道塌方类型的划分有着众多的方法。根据塌方的地点以及塌方的规模,隧道塌方可以分成以下几种。

1.1.1 塌方的地点

塌方可以分成洞口塌方、洞口段塌方、洞内掌子面塌方、洞内掌子面后塌方[2]。洞口塌方又称为洞口滑坡,是指在刚开挖时洞口发生塌方。洞口段塌方是在开挖后离洞口有一段距离(一般是50~200 m)后发生的塌方。洞内掌子面塌方指开挖掌子面发生的塌方。洞内掌子面后塌方指离开挖掌子面一定距离发生的塌方。

1.1.2 按塌方的规模

根据塌方高度及体积,可将其分为小、中、大三种类型[3]。其中,小塌方是指塌方高度小于3 m,塌方体积在30 m3以下;中塌方的塌方高度在3~6 m之间,塌方体积在30~60 m3范围之内;大塌方的塌方高度大于6 m,塌方体积在60 m3以上。

1.2 塌方易发时空特点

根据文献[4]中分析可知,2006~2014年间,我国发生的隧道塌方事故十分的多,平均一年大概有5起事故发生,造成了严重的人员伤亡。而2014年国家加强施工监管之后,隧道发生塌方事故数量明显降低,造成的人员伤亡数量也有显著地减少,因此加强隧道项目管理十分有必要。同时,塌方往往发生在每年的7月、10月以及11月,7月一般属于我国的雨季,降雨对隧道稳定性的影响十分严重;10月和11月是项目的岁末,施工方往往为了追赶工期,导致监管力度放松。所以,必须加强7月(雨季)以及10月和11月的施工监管力度,降低隧道塌方的发生。

通过统计近几年发生的隧道塌方事故可知,隧道塌方发生的位置大多数是在初期支护施作到二衬施作之间,也就是所谓的后关门事故,大约占50 %的比例;掌子面塌方以及掌子面后塌方,即围岩失稳的事故约占30 %;洞口部位的塌方约占20 %。因此,加强预防关门塌方,施工时及时构筑二次衬砌和仰拱,尽早封闭成环能有效降低隧道塌方的发生。

表1 我国近些年来发生的严重塌方事故

2 引起隧道塌方的因素分析

隧道在开挖过程中受到众多因素的影响,但是,塌方的发生的因素可以总结成两个大方面,即自然因素和人为因素。自然因素包括不良地质条件,围岩应力状态,地下水等;人为因素包括设计考虑不周、施工方法不当等。

2.1 自然因素的影响

隧道开挖过程中,地质条件对隧道塌方起着十分重要的影响。在众多塌方事故当中,通常都由于围岩强度低,自稳能力差,围岩破碎而导致的。例如,当隧道处于地层结构松散,岩层颗粒的胶结强度低的地质条件下时,塌方就很容易发生(图1)。同时,溶洞、裂隙及软硬差异大的岩层分界等不良地质条件,也是诱发隧道塌方的主要因素。

图1 地层松散引发的塌方

自然因素中的地下水对隧道塌方的往往起着催化剂的作用。围岩长期处于地下水中,地下水会使周围的岩质软化,强度大大降低;对于软弱结构面的岩体,水还会冲走岩层间的填充物,或者使夹层软化,导致上下岩层之间的结合力下降,促使岩层滑动。因此,地下水会导致围岩的抗剪强度降低,促进了隧道塌方的发生(图2)。

图2 地下水引发的塌方

控制自然因素对隧道影响的可以主要从准确地质勘察、塌方的预测以及不良地质的处理三个方面考虑。隧道在施工前进行详细的地质勘察是十分重要的,施工时能够预先了解开挖地段的地质情况,从而选择更加合理开挖方法和支护方式,预防塌方的产生。但是设计阶段的地质勘察无法全部的获取隧道开挖过程中可能遇到的地质情况,因此需要在隧道施工的全过程进行塌方预测。超前地质预报技术能够对塌方进行准确的预测,目前常用的方法包括:观察法、一般量测法、微地震学测量法、声学测量法[5]。

隧道在开挖过程会遇到大量地质结构不稳定的区域,对于这种区域应该采取“先排水、短开挖、弱爆破、强支护、早衬砌、勤量测”的施工流程[6]。及时对不稳定岩层进行支护,防止围岩发生过大变形,导致隧道塌方。

2.2 人为因素的影响

在获取详尽合理的地质勘察资料后,需要对隧道内断层、富水带以及高应力情况进行深入的分析。若隧道线型设计时,对于不良地质分析不透彻,将导致线型设计得不科学合理,将大大增加隧道开挖成本,增加隧道开挖施工难度,容易引起隧道发生塌方。同时,隧道开挖过程围岩的内部结构存在很大的差异,各自的自稳能力也大相庭径,此时设计阶段需要不同的围岩进行合理的支护参数设计,保证支护能够起到重要的支撑作用,不然很容易导致支护承载力不够引起的塌方(图3)。

图3 支护承载力不够引起的塌方

隧道的施工是引发塌方的最直接原因[7]。在施工前,由于没有掌握足够的勘察资料,导致施工过程在施工方法的选择上缺乏科学性、合理性。同时,公路隧道施工单位众多,施工人员技术水平参差不齐,施工操作不规范是普遍存在的现象。施工操作不规范,例如爆破时装药结构、炮眼布置等因素操作时控制不好(图4);锚杆的长度不够,插入岩层的角度不对,数量不足等,会造成围岩松动,又不采取合理的补救措施,很容易引起隧道塌方。

图4 爆破震动过大引发塌方

控制人为因素对隧道影响的可以主要从合理的设计以及严格项目管理方面考虑。在隧道设计时,应该对隧道开挖过程中可能遇到的断层、富水带及高应力分布情况进行深入分析,隧道选线应作多种方案的比较,确保线型设计的科学性和合理性。隧道洞口位置在设计时,应该要依据地质情况进行合理的选择,并且同时要考虑边坡和仰坡的稳定[8],避免洞口段塌方的发生。开挖方法和支护方案在设计时应该根据隧道地质情况进行合理的选择。

工程项目拥有一套完整的管理系统,各个环节就能科学合理的连接在一起。在管理上严格禁止粗放、不严谨等行为,组织施工时严格遵循设计要求的规定,禁止擅自做主改变施工方法,遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”的施工原则[9]。防止管理上的任何缺失导致的工程质量不满足要求,预防施工操作不规范引起的隧道塌方等事故的发生。

3 结束语

文章归纳了我国公路隧道近些年来发生严重的隧道塌方事故,总结了隧道塌方容易发生的时间和地点,以及分析了引起隧道塌方的各方面因素。现得出了以下几点结论:

(1)隧道的稳定受到多方面因素影响,但是不良地质条件、地下水以及错误的施工方法对隧道稳定性影响极大,应该从设计以及施工管理层面严格控制隧道的修建。

(2)必须加强隧道施工过程的监管,特别是每年的雨季以及年末赶工期阶段,同时要加强施工人员的安全教育和提高施工人员的施工素养,杜绝不规范施工、错误施工的发生。

(3)关门塌方在隧道在塌方事故中占有很大的比例,因此加强对于关门塌方的预防,落实好“一强化、二紧跟、三超前、四到位”施工技术关键环节[10],确保施工安全。

(4)应该加强中国隧道施工塌方灾害数据库的建立,为塌方的预测和控制提供充分的数据,使其变得更加合理以及可信。