中国科技期刊对无人机技术的知识贡献研究及其对期刊建设的启示

2019-09-03■刘宇丁堃

■刘 宇 丁 堃

大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISE实验室,辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 116024

在技术领域,新的知识来源于过去的科学与技术知识[1]。钱学森[2]指出,生产中累积的经验或作为工程技术而直接应用于生产,或通过总结经验形成科学理论应用于生产。专利技术的发展依赖于知识基础,通过专利对非专利参考文献的引用水平,可洞察知识从科学到技术的转移过程[3],使专利技术对在线科学知识的吸收显性化。在专利引文中,科学论文不仅反映了专利技术诞生的科学基础[4],还能通过刊载论文的期刊及其学科与国际专利分类(International Patent Classification,IPC)形成映射[5],进一步分析不同学科理论对技术领域的知识贡献。

钱学森[2]认为,在生产中累积并总结、与工程技术结合形成的科学理论是新技术的预言工具,是技术更新、创造新技术的不可缺少的学问,对于航空等高技术领域的贡献甚至是决定性的。国内外学者在不同技术领域的研究表明专利引用科学论文具有较大的技术领域差异[6-10],包括引文数量规模与施引专利技术的特征、引文的国别特征与“科学-技术”主题关系、引文的来源期刊类型与分散程度,这些都是专利活动中知识吸收过程的显性化。在这些研究中,专利引文中的科学论文常被用于分析科学与技术的关联,以及科学知识在技术领域中的扩散测度;但从为专利技术提供理论基础知识“科学养分”、促进专利技术发展的视角,专利引文中的科技期刊类文献还可应用于期刊对专利技术的贡献评价。以往学者从期刊质量与期刊在“科学”领域的影响力这一视角对期刊评价指标进行了大量深入研究,如基于期刊载文的发文量与引文量、基于期刊被引的期刊影响因子[11]、期刊h指数与g指数[12]。从期刊论文知识向专利技术流动转化、期刊在“技术”领域的贡献和影响力的视角进行期刊评价的研究还有待持续丰富。

在我国,无人机产业是新兴高科技产业,2015年国务院颁布的《中国制造2025》指出,推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化,并将无人机产业作为我国现阶段的十大重点领域之一,之后颁布的一系列政策为无人机产业发展注入了强劲动力[13]。本文以中国无人机发明专利为研究对象,分析中国科技期刊对中国无人机技术发展过程中的科学知识贡献情况,并聚焦高贡献度的知识来源分析无人机技术吸收科学知识的时序特征,为我国期刊建设发展、助力专利技术发展提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

专利引文中的科技文献能测度科学知识向专利技术的流动和转移。Jaffe等[14]最早提出采用专利引文作为专利之间知识流动和溢出的测度工具,测度指标包括专利被引频次、施引专利量、专利引用比例、延展性与源散性等;而Narin等[15]较早采用专利引文中的科技文献分析科学与技术的关联。除了引文数量、科学关联度、科学力量、科学集中度等定量指标,Verbeek等[5]提出的“学科-技术”主题映射法还可用于分析知识的学科领域与技术主题的关联变化。本研究在专利引文计量分析的基础上,采用“科学-技术”主题映射法分析科学知识在技术领域中的流动。

在分析层面和指标方面,本研究基于流动到无人机技术领域的科学知识“数量”视角首先提出“文献贡献”分析层面及指标。“文献”即专利引文文献,包括多个层次和类型:根据知识的“科学-技术”属性[1],可分为专利文献和科技文献;根据知识创造者的国别,可划分为中文文献和外文文献;根据知识成果形式,可分为期刊、专著等类型。中文期刊论文数量NCJ代表中国科技期刊贡献的知识,“文献贡献度”可衡量这类知识在专利引文文献各知识层级(中文科技文献、科技文献与所有文献,数量分别为NC、NS和NSP)中的重要性,评价指标P1、P2和P3的计算公式分别为P1=NCJ/NC,P2=NCJ/NS,P3=NCJ/NSP。

科学知识来自不同科技期刊并具有学科特征。作为知识来源,不同期刊或学科对无人机技术的贡献各异,本研究进一步提出“期刊贡献”和“学科贡献”层面。在评价指标方面,采用“期刊贡献度Jx”衡量来源期刊x在中文期刊类文献整体知识贡献中的重要性,“x”代表某类期刊(本研究主要分析头部期刊、重要来源期刊、高影响力期刊与核心期刊)或某一期刊(本研究主要分析各重要来源期刊)。以NCJx代表x贡献的引文数量,Jx的计算公式可表示为Jx=NCJx/NCJ。

采用“学科贡献度”衡量特定学科i在中文期刊类文献整体知识贡献中的重要性。文献[16]的研究结果表明,高技术领域专利引文中的科学论文的数量和质量对施引专利的质量有显著影响,即知识贡献应考虑知识数量与质量,因此本研究进一步将学科的知识贡献区分为“知识活动贡献度”与“知识力量贡献度”。学科i贡献的引文总数为NDi,学科i的知识活动贡献度DCi的计算公式可表示为DCi=NDi/NCJ。

1.2 数据来源

本研究数据来自Incopat专利数据库。以“关键词+IPC”限定检索获得中国申请人的30149件无人机发明专利(专利申请日期截至2018年12月31日),其中10087件专利有引文信息,3072件专利引用了科技文献。通过自编程序识别专利引文类型,提取引用中文期刊论文的1963件专利及其3309篇中文期刊论文引文的相关信息。

专利引用文献包括专利审查员引用与专利申请人引用文献。尽管学术界对二者在揭示、测度技术知识流动的作用有不同看法,但已有研究分析审查员引文在地域倾向、知识认知等方面的特征后,发现其与申请人引文并无显著差异,二者之间互补并相互动态影响[19],内容有重合趋势[20],应用于知识流动分析时具有趋同性。因此,本研究所选取的文献包含专利审查员引用文献与专利申请人引用文献。

期刊影响因子与学科来自2018年《中国科技期刊引证报告(核心版)》[21]。

2 结果与分析

2.1 文献贡献

2.1.1 引文规模

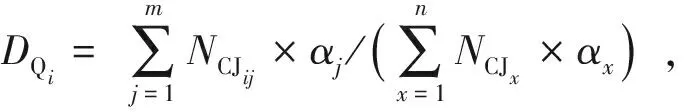

截至2018年12月31日,引用中文期刊论文的中国无人机发明专利(以下简称“施引专利”)共1963件、引用中文期刊论文(以下简称“引文”,与研究方法中“文献”概念相区别)3309篇。施引专利的平均引文为1.69篇(图1),2014年申请的专利《一种抗GPS失效固定翼无人机定向方法》(公开公告号为CN103994766A)的引文数量最多(12篇)。55%的施引专利的引文数量为1篇,引用5篇及以上的专利仅占1.32%。

图1 中国无人机技术历年引文总量与各专利引文均值

自2008年起引文总量不断上升,2015年达到峰值942篇后开始下降。这与中国无人机专利活动和专利制度密切相关:2008年以前专利数量较少、且专利中几乎不引用科技文献;随着无人机技术专利活动的活跃度不断提高、知识产权制度关于专利申请标注参考文献加强规范[22]等,2009—2015年施引专利及引文规模同步攀升。2016—2018年专利申请活跃度达75%,但施引专利及引文规模同步下降,施引专利的引文数量均值始终保持1.5~2.0篇。

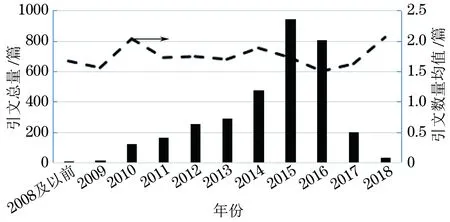

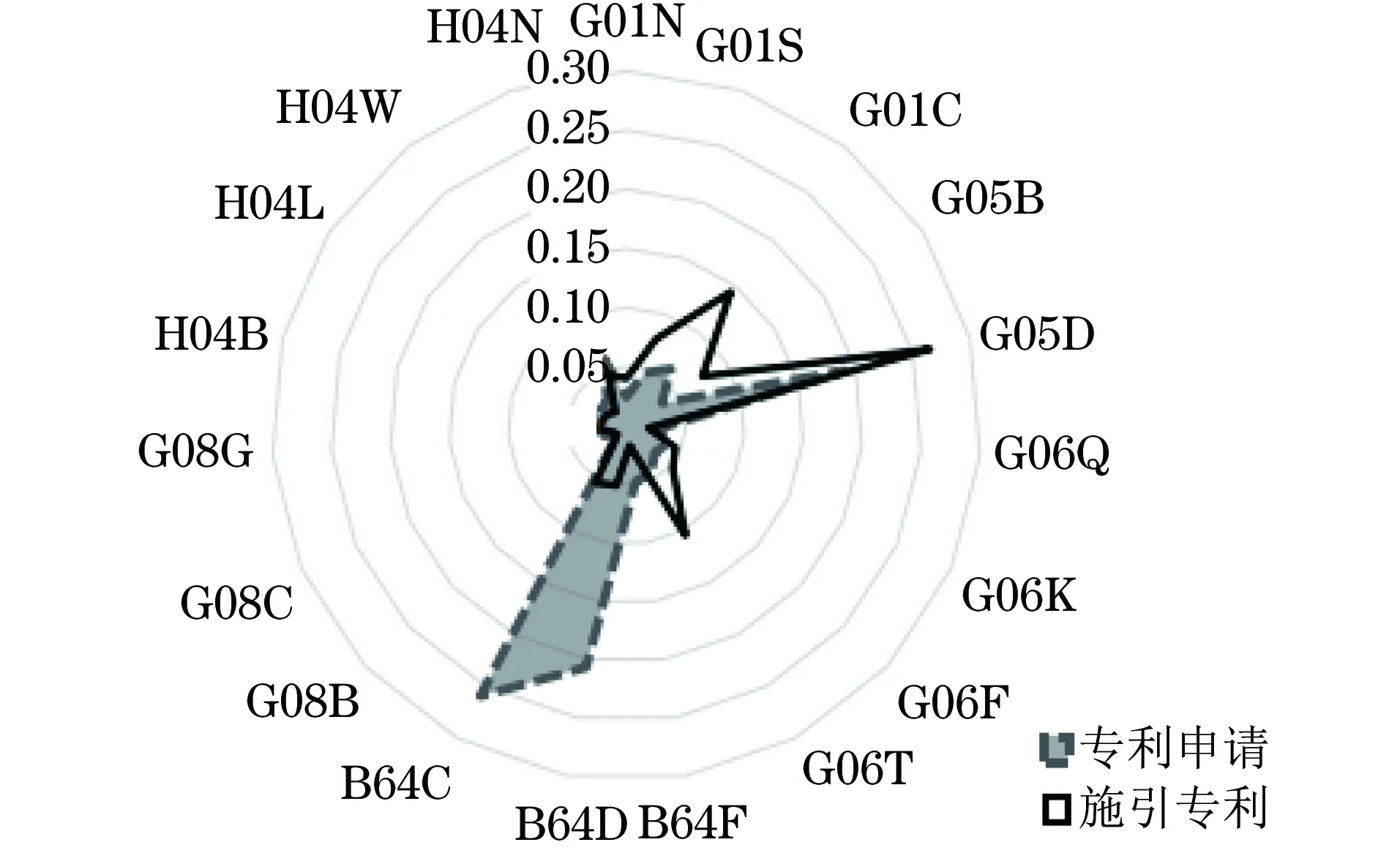

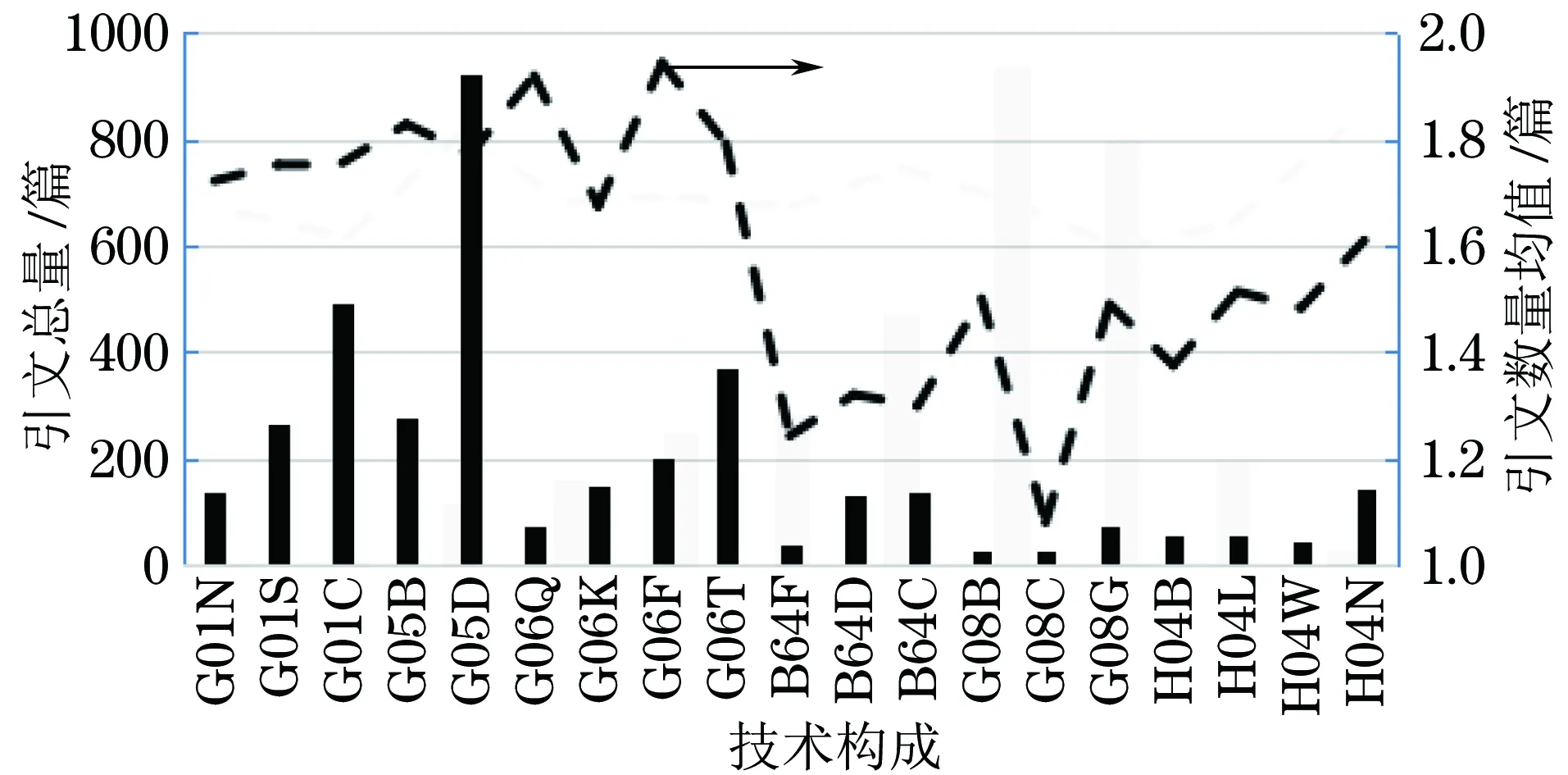

各IPC施引技术主要呈现以下特征:(1)专利申请与施引专利的技术构成差异较大(图2),施引专利主要分布在G01(测量;测试)、G05(控制;调节)和G06(计算;推算;计数),专利申请最多的B64(飞行器;航空;宇宙航行)施引专利数量和占比相对较低;(2)G01、G05和G06的引文总量最多,分别为1073篇、1091篇和697篇,其各小类的施引专利引文数量均值也都相对较高;(3)典型施引技术G05D(非电变量的控制或调节系统)施引专利与引文规模均居首位,2015—2016年二者增幅巨大,且2009—2018年历年引文数量均值始终在1.6~2.0篇(图3)。

图2 专利申请与施引专利的技术构成比对

图3 各施引技术引文总量与各专利均值

2.1.2 文献贡献度

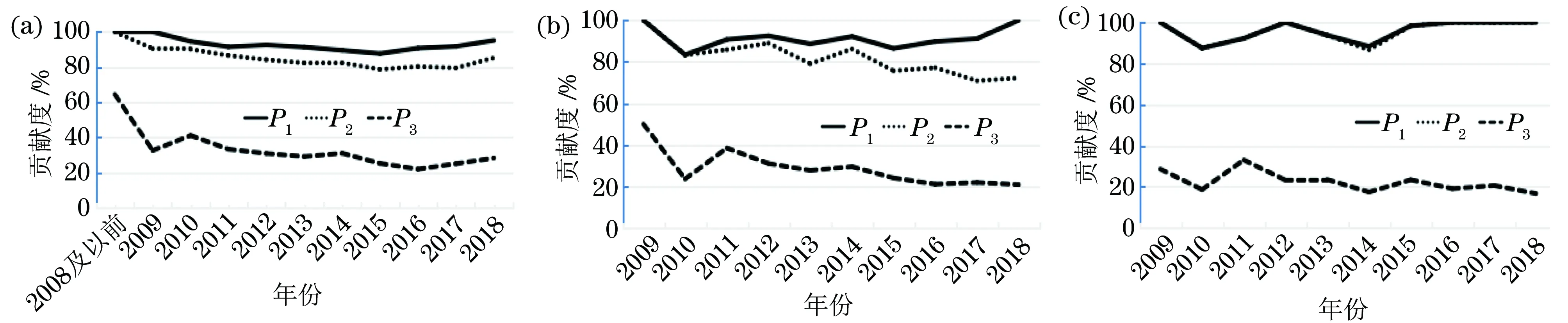

在中国无人机技术专利引文中,中文期刊论文总体的P1、P2、P3分别为28.86%、81.25%和90.21%。时序上,P1始终在87%、P2始终在78%以上,二者经历一段时期的下降后开始回升,P3则呈显著下降趋势[图4(a)]。此外,P1与P2高度接近表明中文期刊论文不仅是中国无人机发明专利必引的、更是重点引用的科技文献,即:中国技术专利引用科学知识具有长期稳定的国别倾向和文献类型偏好;但随着无人机专利活跃度高升、技术成熟度提高,相比于科学知识,我国无人机技术吸收知识整体来自专利知识的贡献。

进一步分析各主要施引技术发现,总体上P1在85%~97%、P2在71%~97%范围内,B64施引技术的P1和P2均值高达96%(表1),这表明各主要施引技术在引用知识类型上与无人机技术总体有相同偏好。各施引技术的P1、P2、P3存在差异:施引专利最多的G05D,其P1历年都在80%~100%内波动,P2与P3均缓慢下降,P2与P1差距逐渐增大[图4(b)];专利申请最多的B64C(飞机;直升飞机)的P1和P2历年均在85%以上,始终在该区间内平稳波动,二者的数值基本相同,但P3的整体波动相对G05D较小[图4(c)]。结合施引专利与引文规模,对于B64C和B64D(用于与飞机配合或装到飞机上的设备;飞行衣;降落伞;动力装置或推进传动装置在飞机中的配置或安装)等近年活跃度高的领域,尽管技术趋向成熟、技术创新更多依赖于技术专利知识,但中文期刊论文的文献贡献度更高,预示着新技术出现的可能性较大。

2.2 期刊贡献

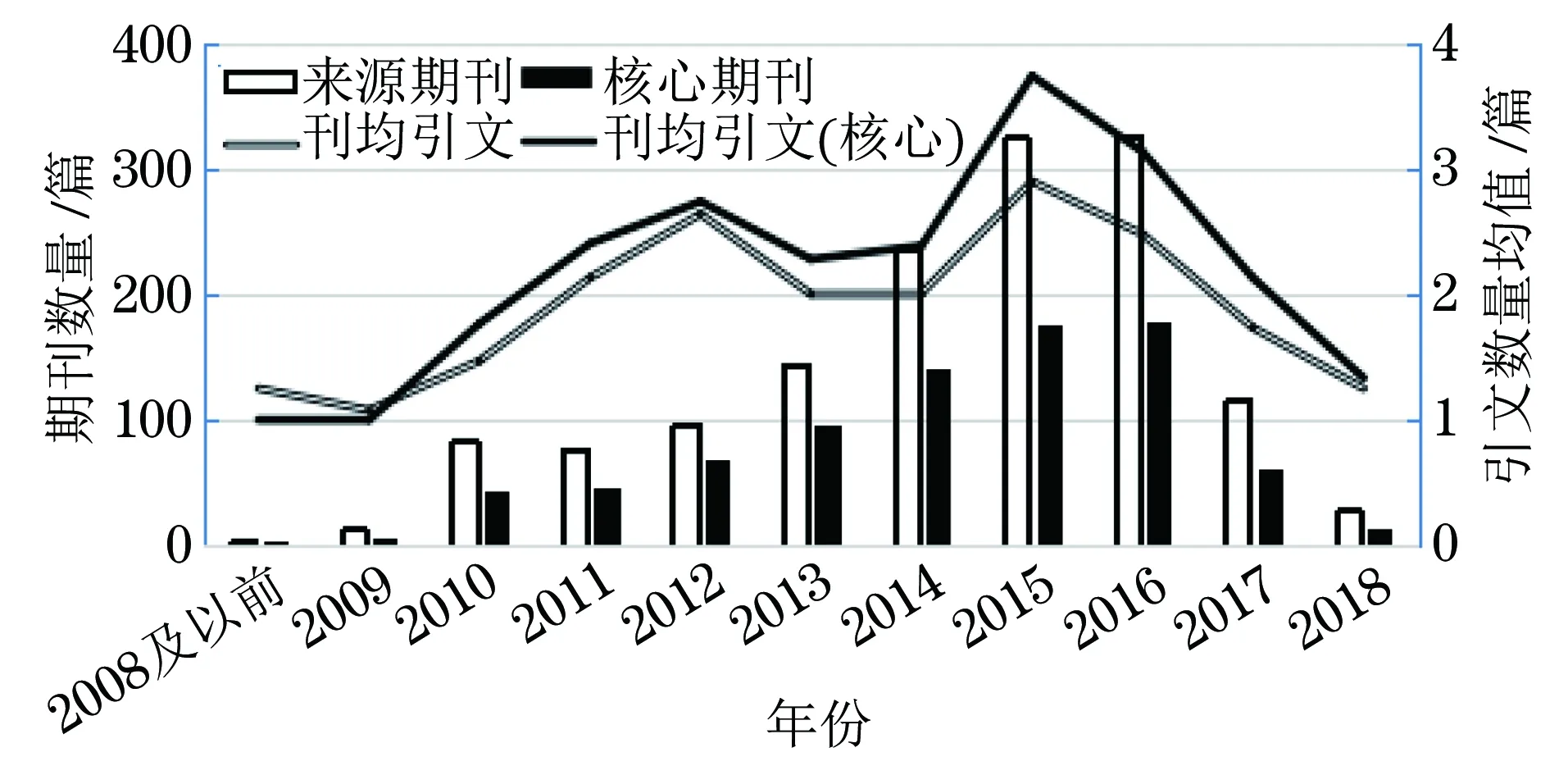

2.2.1 来源期刊

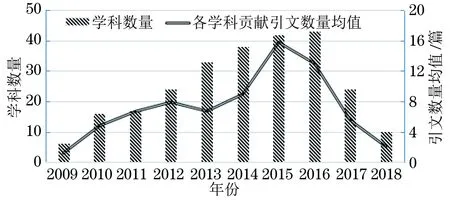

3309篇引文来自810种期刊(以下简称“来源期刊”),平均各刊累计贡献引文4.09篇,其中369种核心期刊平均贡献6.28篇、非核心期刊仅2.25篇。来源期刊在时序上呈现出以下特征(图5):(1)来源期刊范围自2009年稳步扩张,2015—2016年达到高峰后大幅收缩;(2)各刊历年贡献的引文数量经历了平稳上升(2009—2012年)、振荡上升(2013—2016年)和逐步下降(2016—2018年)阶段,施引专利从各来源期刊获得的科学论文知识呈“先集中再分散”现象;(3)历年核心期刊贡献均高于非核心期刊,2015—2016年二者差距最大,说明核心期刊是更有实力的知识来源。

图4 中文期刊历年的文献贡献度(a)对中国无人机技术的整体贡献度;(b)对典型施引技术G05D的贡献度;(c)对典型施引技术B64C的贡献度

表1 中文期刊对各施引技术的文献贡献度

施引技术整体G01G05G06B64G08H04G01NG01SG01CG05BG05DG06QG06KG06FG06TB64FB64DB64CG08BG08CG08GH04BH04LH04WH04N引文总量 /篇33091362684952769217114920436941132139302773555643145引文数量均值 /篇1.691.721.751.761.831.771.921.671.941.791.241.321.301.501.081.491.381.511.481.61P1 /%90.2287.5392.2991.2789.9889.3689.4685.6085.9187.0196.9796.5096.1195.0091.3386.7293.3388.0687.3691.94P2 /%81.2577.8979.2279.0375.5778.8583.0276.0377.8571.4396.9795.5595.9595.0089.3374.7387.1781.8574.1488.33P3 /%26.8622.5229.1428.2227.5125.0233.2230.0035.5229.5926.7420.5022.7021.4920.0018.3627.3522.8027.5224.22

在IPC施引技术方面,G01、G05、G06来源最广,分别包含363、286、281种期刊以及205、154、165种核心期刊。在引文知识的分散方面,G05各施引技术来源期刊的刊均贡献引文最多,其次是G01;对于各施引技术,核心期刊的刊均贡献基本高于非核心期刊,尤其在G01和G05领域更显著。在典型技术方面,G05D引文的来源期刊最广(262种期刊与143种核心期刊),刊均贡献引文数量最多、最集中,且在2015年达峰值(图6)。

图5 历年来源期刊数量及刊均贡献引文

图6 主要施引技术的来源期刊数量及刊均贡献引文

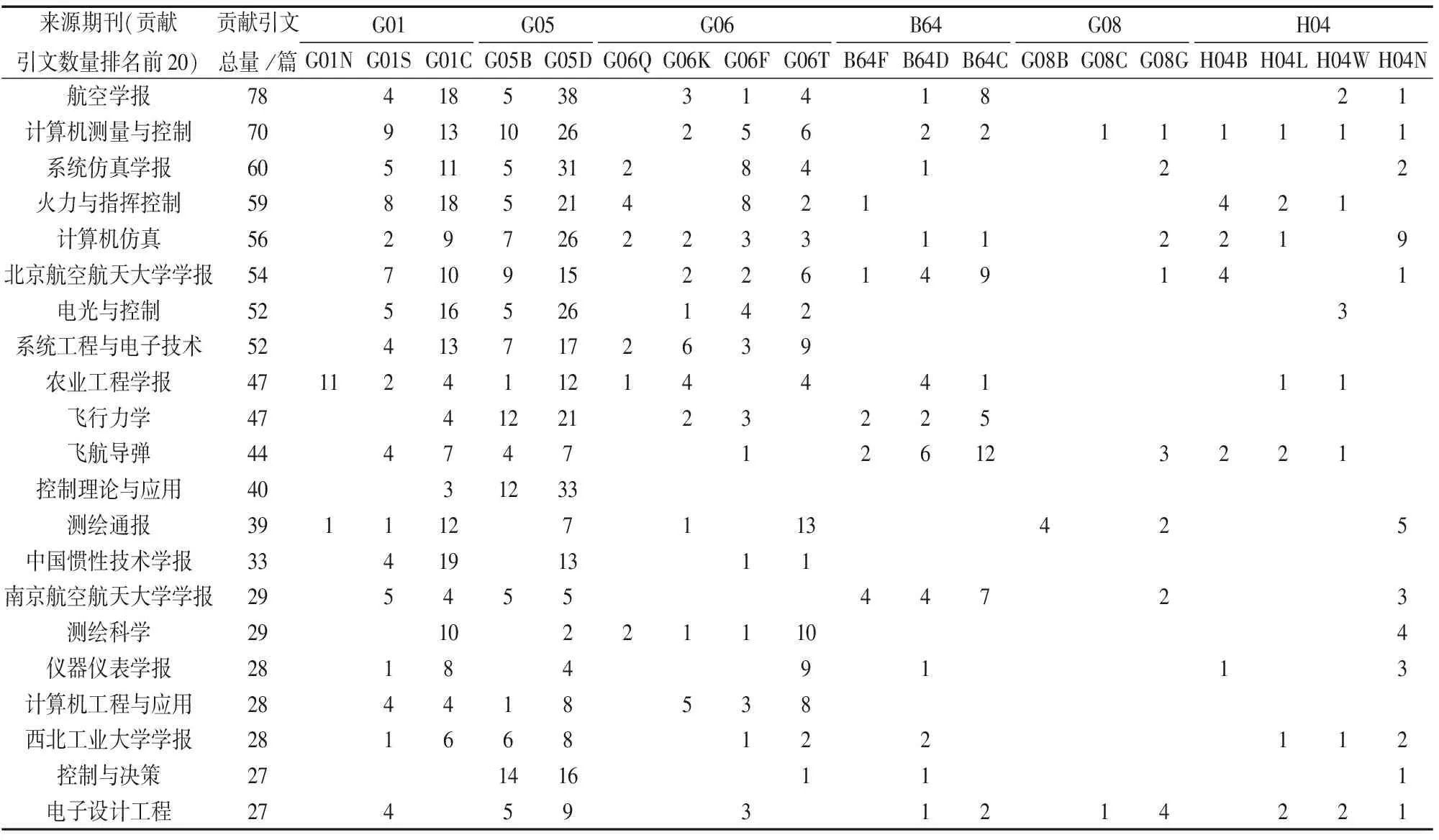

与中国无人机施引专利整体构成一致,“重要来源期刊”(贡献引文大于25篇的前20种期刊,占来源期刊总量的2.59%)与“高影响力期刊”(基于h指数思想,将贡献引文数量不低于9篇的期刊称为“高影响力期刊”,共81种,占10%)的施引专利也主要由G01、G05、G06等构成(表2)。

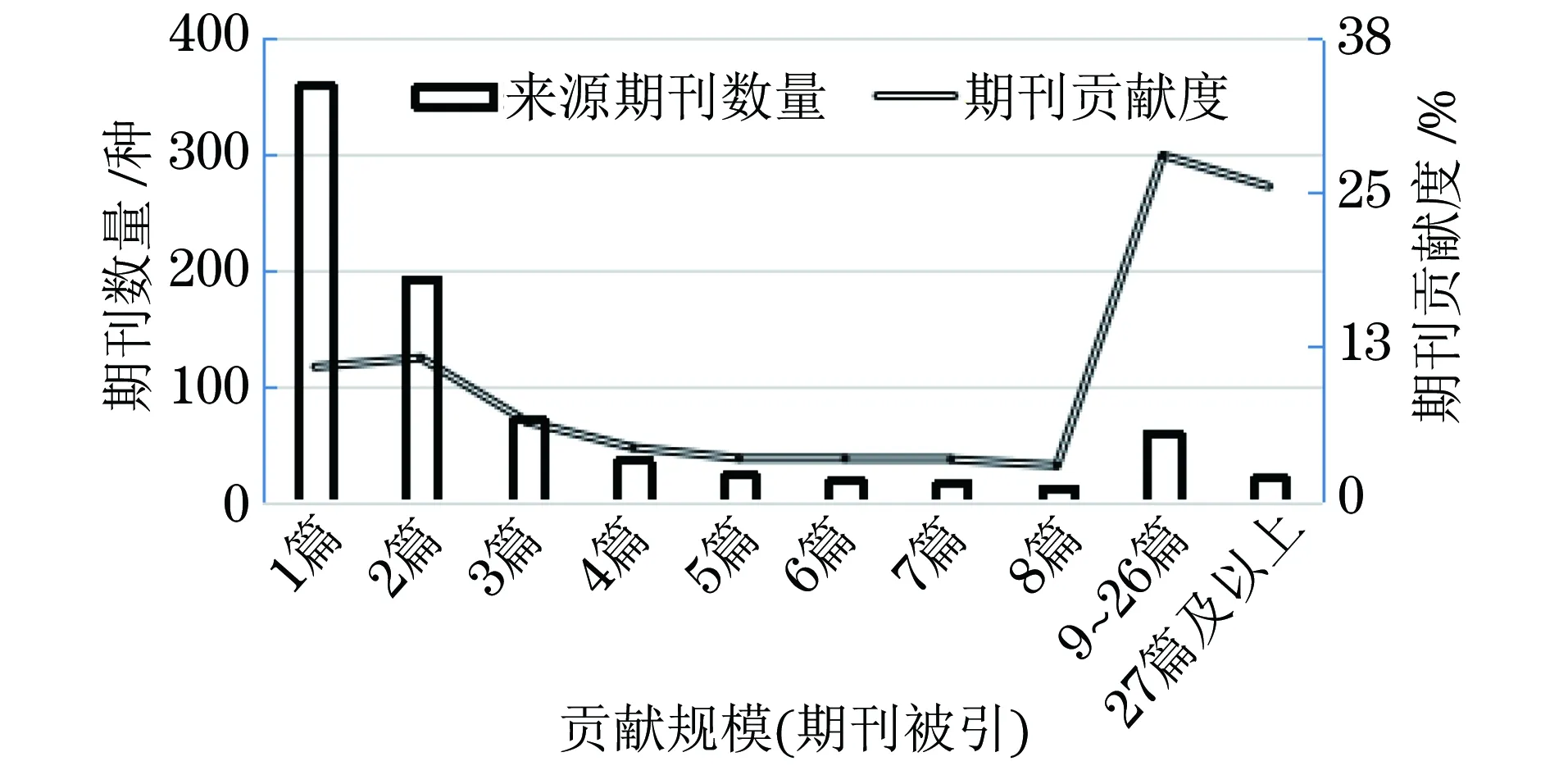

2.2.2 期刊贡献度

图7 各类贡献规模的期刊对无人机整体的期刊贡献度

对于无人机技术整体,期刊的知识贡献头部效应显著,表现为3类期刊——“头部期刊”(贡献引文3篇及以上的期刊,占比32%)、高影响力期刊和重要来源期刊的贡献度显著,分别贡献引文总量的70%、53.52%和28%(图7)。与无人机技术整体相比,各施引技术的头部期刊、重要来源期刊和高影响力期刊所对应的期刊贡献度都不同。以G05D为例,其头部期刊与高影响力期刊的贡献度分别为73%和40%(图8);而无人机技术整体的重要来源期刊中仅《航空学报》等3种期刊同时也是G05D的重要来源期刊(表2)。

表2 重要来源期刊对主要施引技术的贡献引文数量

图8 各类贡献规模的期刊对G05D的期刊贡献度

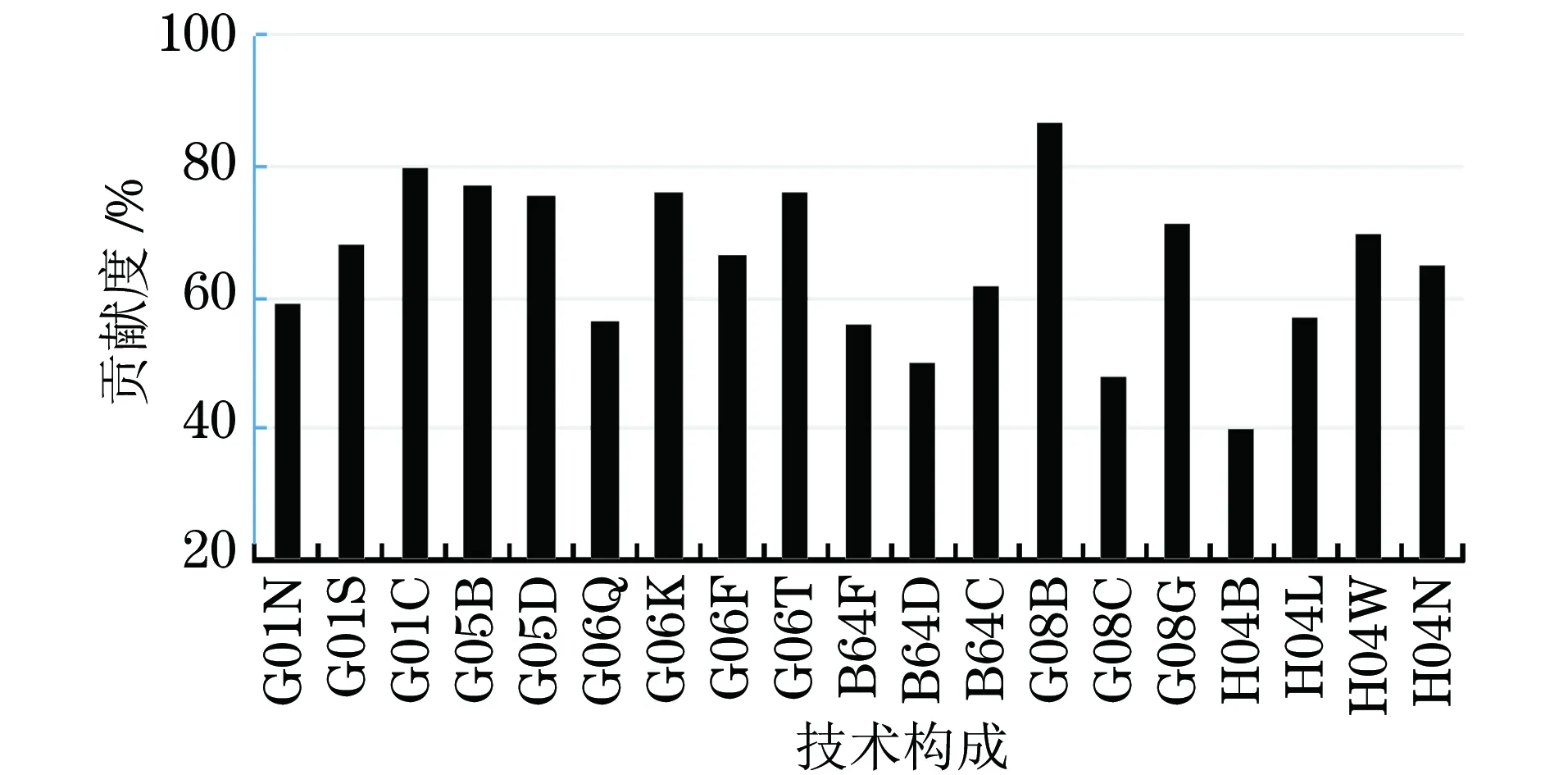

核心期刊对无人机技术整体的期刊贡献度自2010年起始终高于60%,但2014年开始下降(图9)。核心期刊对各施引技术的期刊贡献度差异较大(图10),对G08B(信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置)贡献度超过80%,对部分施引技术则不足50%,后者可能尚在探索适配知识来源、或现有科学知识距离产业应用仍有距离。

图9 核心期刊历年对无人机技术整体的期刊贡献度

图10 核心期刊对主要施引技术的期刊贡献度

以H04B(传输)技术为例,中文期刊对H04B的文献贡献度P1和P2分别为93.33%和87.17%(见2.2.1节),表明其最主要的科学知识来源是中国科技期刊。来源期刊中,核心期刊贡献度为40%,对科学论文知识的吸收活动主要发生在2015年和2016年(引文数量分别为20篇和19篇);55篇引文来自30种来源期刊,仅4种来源期刊各贡献引文4~5篇,表明其吸收科学知识较为分散。反之,关于相关科学知识的可选来源,在CNKI中以“无人机通信”为题名仅检索到百余篇中国期刊论文,但以“通信技术”“数据通信”等为题名可获得数万篇期刊文献(检索时间为2019年6月13日),这表明基础科学知识在应用于技术发展的进程中需要加强“技术科学”的桥梁功能。

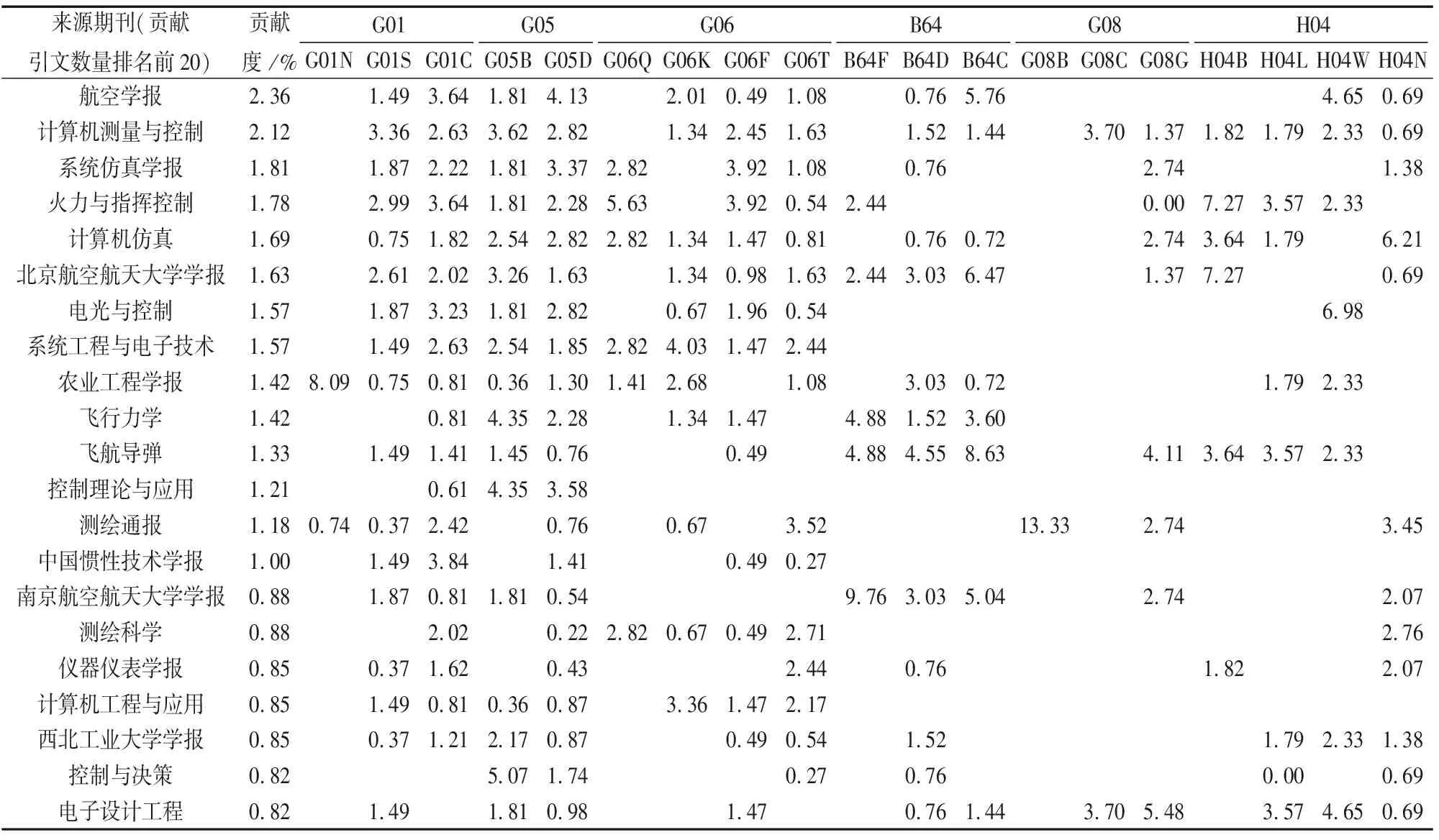

各施引技术的高贡献度期刊存在差异,特定来源期刊只对部分施引技术的期刊贡献度显著。以无人机技术整体贡献引文数量排名前20的重要来源期刊为例(表3),《航空学报》对B64C的期刊贡献度最高(5.76%),《火力与指挥控制》对G06Q贡献度最高(5.63%)。反之,施引技术获得的科学知识也聚焦于特定来源期刊范围,例如对G01N(除免疫测定法以外)的期刊贡献度最高的是《农业工程学报》(8.09%),对B64C的期刊贡献度最高的是《飞航导弹》(8.63%),对G08B期刊贡献度最高的是《测绘通报》(13.33%)。

表3 重要来源期刊对主要施引技术的贡献度

2.3 学科贡献

2.3.1 学科分布

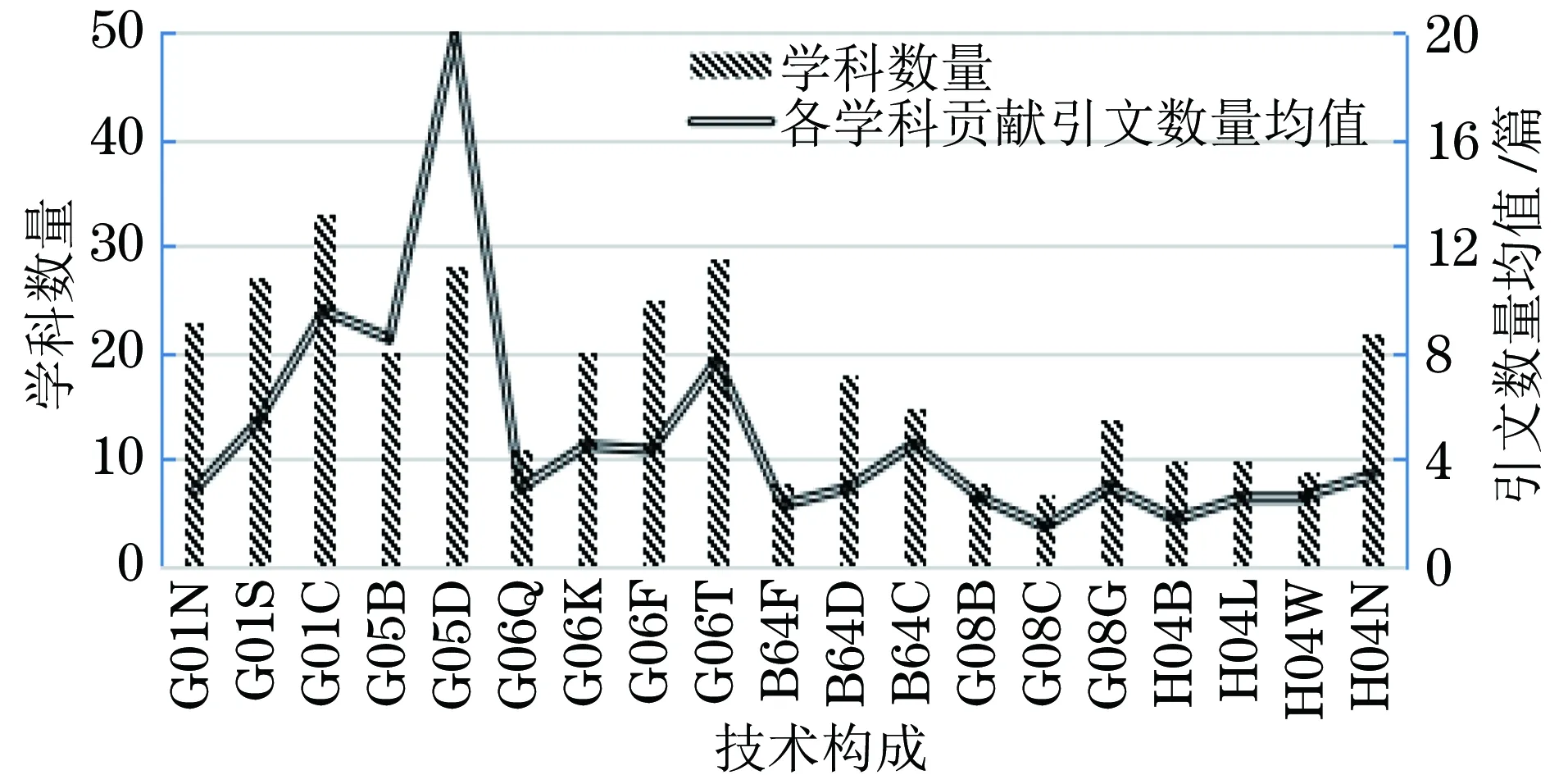

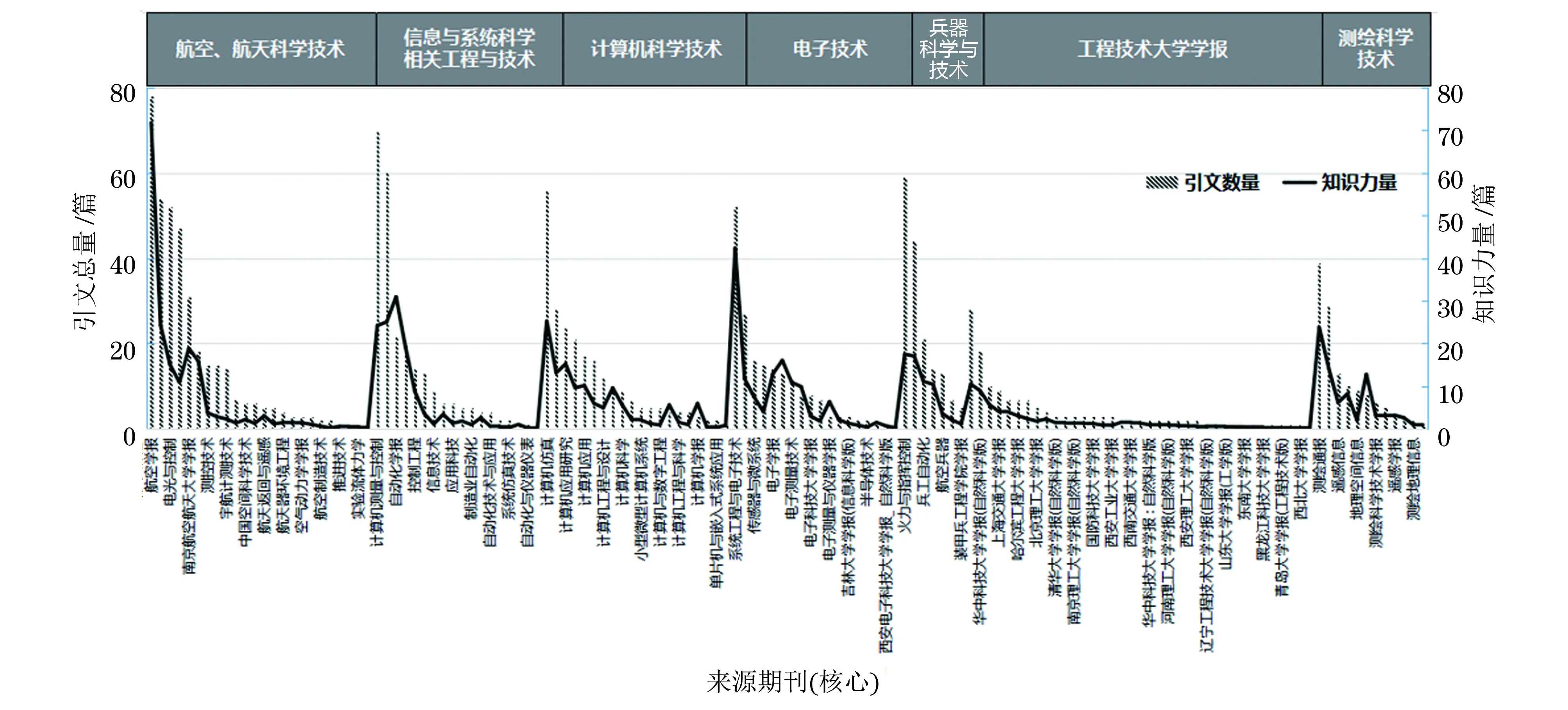

在所有中文期刊论文引文中,369种核心期刊贡献的2318篇引文分布于67个学科[20],平均各学科累计贡献34.6篇引文。时序上,2015—2016年引文的学科范围最广,这一时期各学科贡献的引文数量也最多、最集中(图11)。主要施引技术方面,引文学科范围最广的是G01、G05、G06,所获科学知识分别来自44个、30个和35个学科,各学科平均贡献的引文数量也较集中,尤其G05D、G01C(测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学)、G05B(一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置)最显著(图12)。

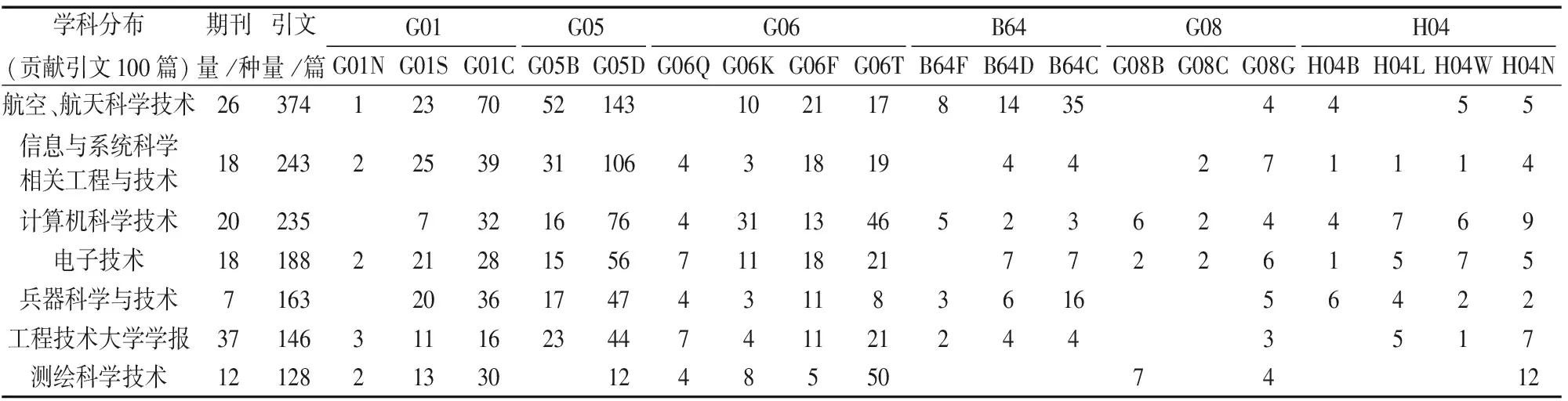

重要学科(贡献引文100篇以上,共7个学科,占比10.45%)的施引技术以G01、G05、G06为核心(表4)。“航空、航天科学技术”贡献最多,包含26种期刊与374篇引文,G05各施引技术获得该学科的知识贡献最多。高校学报作为一类来源尤其为高校专利技术的知识吸收作出巨大贡献,如37种工程技术大学学报共贡献引文146篇,仅被大专院校专利引用的引文即达98篇。

图11 引文的学科范围与各学科的平均贡献引文分布

图12 各施引技术引文的学科范围与各学科的平均贡献引文分布

表4 重要学科的主要施引技术及引文数量

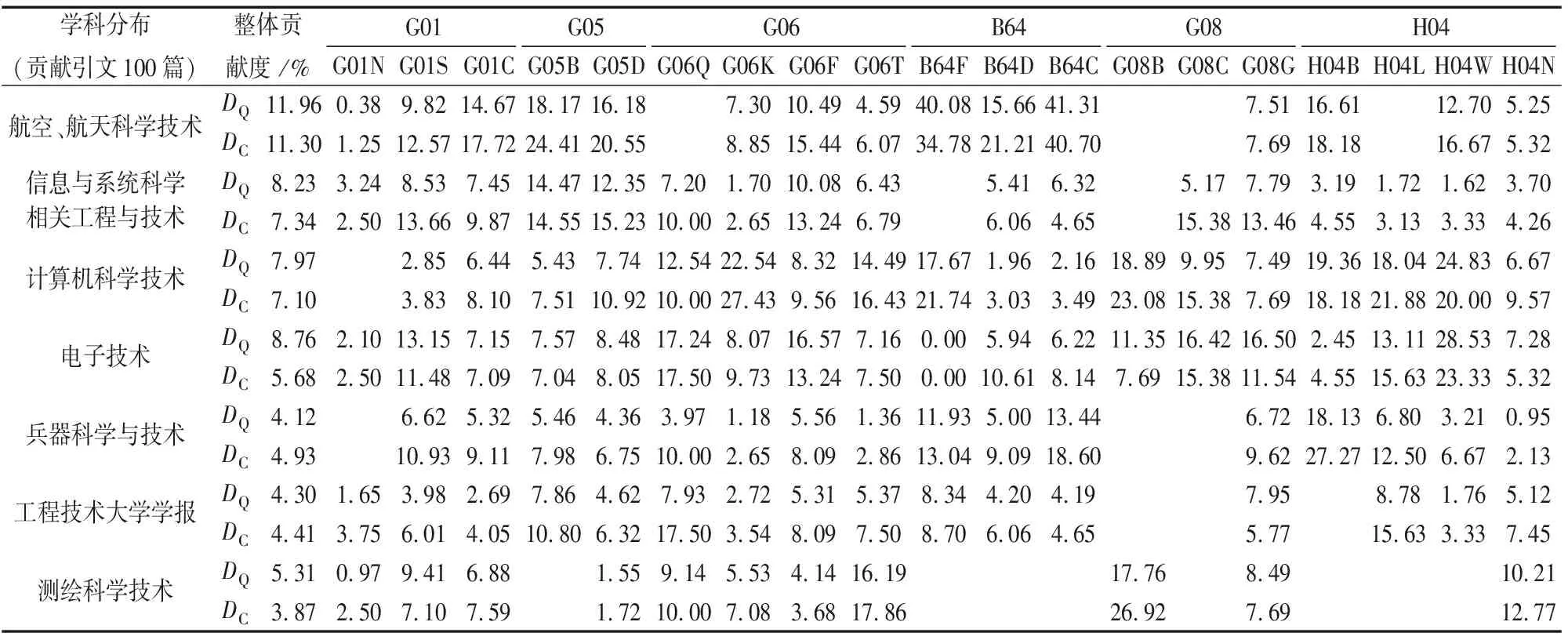

2.3.2 学科贡献度

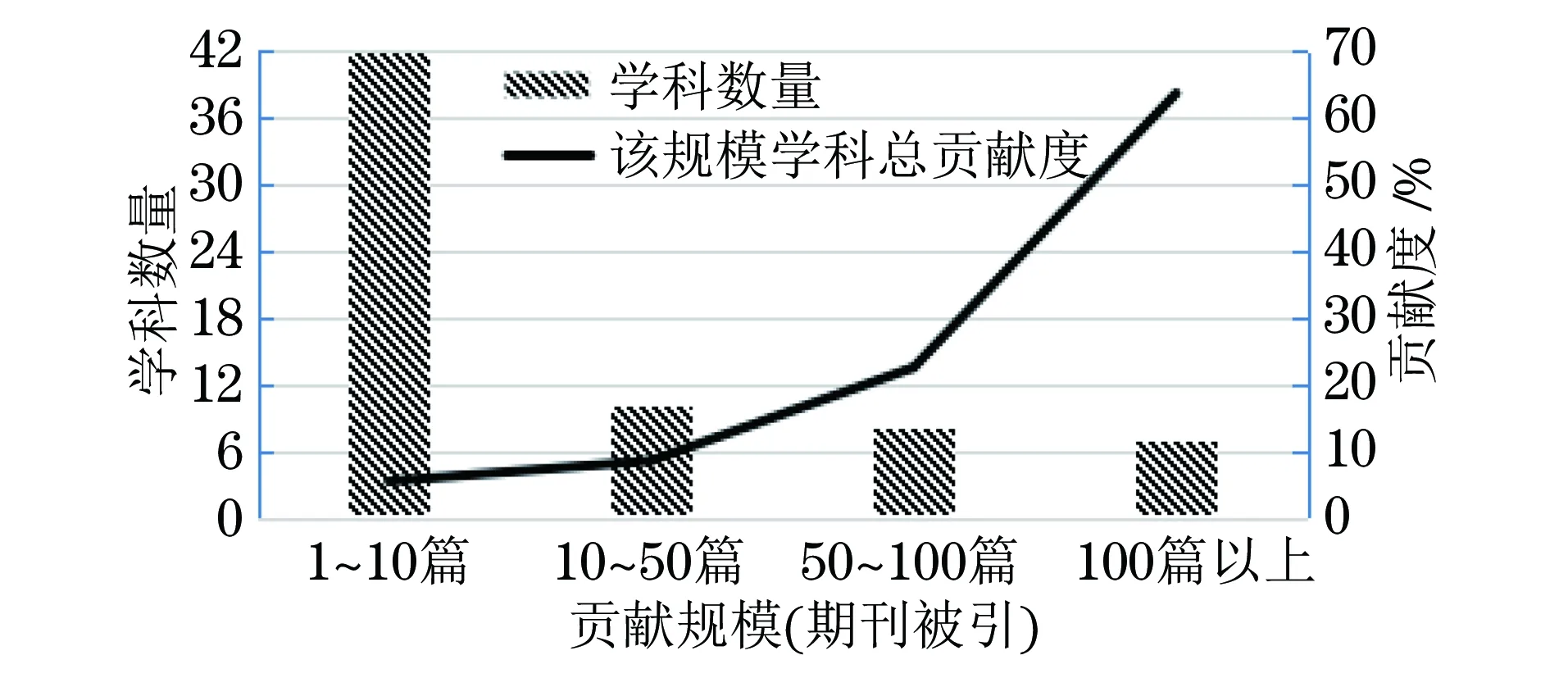

施引专利引文的学科分布集中,22%的学科贡献了86%的核心期刊论文引文,学科贡献知识的“头部效应”显著(图13)。重要学科贡献了1477篇引文(图14)。7个重要学科历年对无人机技术整体的知识活动贡献度DC与知识力量贡献度DQ都高于50%,其中,“航空、航天科学技术”学科除了2015—2017年外对无人机技术整体的DC与DQ均最高。

图13 贡献规模不同的学科对无人机技术整体的贡献度

期刊贡献分析发现施引技术吸收科学知识时具有一定的期刊来源定向,这种“定向性”在学科上进一步聚焦,表现为不同学科的知识贡献具有技术差异性。如表5所示,G08B吸收的科学知识主要来自“计算机科学技术”“电子技术”和“测绘科学技术”的贡献;B64F(与飞机相关联的地面装置或航空母舰甲板装置)则相反,“航空、航天科学技术”的DC与DQ最高,其次是“计算机科学技术”与“兵器科学与技术”;7个重要学科对G01N的DC与DQ均低于5%。

各学科对不同施引技术的DC与DQ也存在差异。以重要学科为例,“航空、航天科学技术”仅对B64F与B64C的DQ高于DC,对其他技术相反;“电子技术”对G01S(无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置)等技术的DQ都较高,对G08B和H04W(无线通信网络)尤其高;“兵器科学与技术”对各主要施引技术的DC都高于DQ(表5)。

3 结论与启示

3.1 研究结论

通过对中文期刊论文文献贡献度的研究,可得出以下结论。首先,专利技术对科学知识的吸收有明显的母语国倾向和期刊类型偏好,中文期刊是我国专利活动吸收知识的必要途径,对无人机技术领域及主要施引技术的分析均有体现,为以往“专利引用科学论文具有明显的国别成分”[23]的论点提供了新论据。其次,不同技术吸收科学论文知识存在较大差异,对于B64等专利活跃度和技术成熟度高的领域,知识吸收对专利文献的依赖度更高,但小部分施引专利从中文期刊论文获得更高的知识贡献,预示着更多新技术机会与更高的技术突破可能性。G01、G05、G06等领域的专利活动则仍在大量吸收科学知识、借助科学理论实现创新积累的上升进程,中文期刊论文贡献的知识规模(引文数量)更大,G05D、G01C、G06F等聚焦于无人机系统中测量、计算和控制等专利技术吸收的中文期刊知识贡献更明显。

中文期刊对中国无人机技术的知识贡献有显著的“头部效应”,表现为头部期刊、高影响力期刊和重要来源期刊数量较少,但贡献的知识规模较大,贡献度较高。总体来说,核心期刊贡献度高于非核心期刊,但各施引技术存在差异,例如H04B领域尚未形成稳定和优质的科学知识来源,其对应科学领域现有知识有待从“基础科学知识”进一步形成产业化的“技术科学知识”。通过双向分析重要来源期刊的施引专利技术构成以及主要施引技术的不同期刊来源的贡献度,发现无人机技术的知识来源主要是中文期刊,且来源期刊对技术的贡献度较高。

通过将引文知识的学科与施引技术进行映射,进一步发现施引技术对科学知识的吸收具有学科定向性,同时学科对施引技术的知识活动贡献与知识力量贡献的大小不仅在技术领域有差异,二者间相对高低在各领域也不同。

图14 重要学科、核心来源期刊及其贡献的引文数量与知识力量

表5 重要学科对主要施引技术的知识活动贡献度DC与知识力量贡献度DQ比对

学科分布(贡献引文100篇)整体贡献度 /%G01G05G06B64G08H04G01NG01SG01CG05BG05DG06QG06KG06FG06TB64FB64DB64CG08BG08CG08GH04BH04LH04WH04N航空、航天科学技术DQ11.960.389.8214.6718.1716.187.3010.494.5940.0815.6641.317.5116.6112.705.25DC11.301.2512.5717.7224.4120.558.8515.446.0734.7821.2140.707.6918.1816.675.32DQ8.233.248.537.4514.4712.357.201.7010.086.435.416.325.177.793.191.721.623.70信息与系统科学相关工程与技术DC7.342.5013.669.8714.5515.2310.002.6513.246.796.064.6515.3813.464.553.133.334.26DQ7.972.856.445.437.7412.5422.548.3214.4917.671.962.1618.899.957.4919.3618.0424.836.67计算机科学技术DC7.103.838.107.5110.9210.0027.439.5616.4321.743.033.4923.0815.387.6918.1821.8820.009.57DQ8.762.1013.157.157.578.4817.248.0716.577.160.005.946.2211.3516.4216.502.4513.1128.537.28电子技术DC5.682.5011.487.097.048.0517.509.7313.247.500.0010.618.147.6915.3811.544.5515.6323.335.32DQ4.126.625.325.464.363.971.185.561.3611.935.0013.446.7218.136.803.210.95兵器科学与技术DC4.9310.939.117.986.7510.002.658.092.8613.049.0918.609.6227.2712.506.672.13DQ4.301.653.982.697.864.627.932.725.315.378.344.204.197.958.781.765.12工程技术大学学报DC4.413.756.014.0510.806.3217.503.548.097.508.706.064.655.7715.633.337.45DQ5.310.979.416.881.559.145.534.1416.1917.768.4910.21测绘科学技术DC3.872.507.107.591.7210.007.083.6817.8626.927.6912.77

3.2 我国期刊建设的启示与建议

在中国无人机技术的高速发展中,中国科技期刊已经成为重要的科学知识来源。我国期刊发展应抓住机遇,在建设思路上坚持知识内容建设与转移渠道建设并行,不断为产业技术发展贡献优质科学知识、发挥在“科学-技术”知识流动中的桥梁作用。

3.2.1 控质扩源,提升期刊知识的质量

高质量的期刊知识是期刊对技术发展作出贡献的基石。我国科技期刊首先应重视自身内容建设,打造期刊品牌,发挥头部作用,具体举措包括:(1)严把审稿关,从制度和人才两方面完善审稿体系。制度方面,推进多重审稿制度;人才方面,组建高质量的审稿人队伍,积极吸收产业技术人员成为审稿专家,甄别期刊知识的产业应用价值。(2)丰富期刊稿源,建设优质知识库。期刊选稿不仅应吸收国内外基础科学研究的最新理论知识,如邀约华人学者介绍国外先进理论进展、发挥母语在国际知识流动中的优势,还应积极吸纳技术科学理论知识,将期刊知识的技术可转化性作为甄别优质期刊的标准之一。钱学森[2]指出,生产中累积的经验或作为工程技术而直接应用于生产,或通过总结经验形成科学理论、与工程技术结合形成“技术科学”并应用于生产;科学理论通过与工程技术的综合、结合形成“技术科学”而继续为工程技术提供理论知识。具体举措如向高度关联的产业技术领域定向约稿,将经过产业技术人员总结提炼后的经验理论囊括进期刊知识库,实现“技术科学”对产业技术的贡献循环。

3.2.2 促进期刊知识向产业技术流动

(1)密切关注技术发展动向。通过定期对相关技术领域进行专利分析,监测产业技术亟需的科学理论知识,识别并利用好新技术发展的知识需求窗口期,相应动态调整期刊的刊文范围,使期刊作为知识库的建设工作与产业技术的理论需求相契合,提升人力和经费等科研资源转化效率,避免科学研究与技术发展“两张皮”。(2)扩大期刊受众,提升期刊的产业知名度。在发挥期刊知识的贡献方面,期刊知识传播与质量建设同等重要,期刊必须寻找并契合产业技术人员的知识获取方式,建设线上线下多样化的知识传播方式,扩大期刊知识的传播范围、最大化知识的产业受众与贡献。线上途径如借助新媒体渠道提高期刊知识的显示度。新媒体的优势是能够使科技期刊实现与大众的便捷、即时、紧密互动,扩大期刊的用户覆盖面,加快知识传播速度[24]。线下活动可联合产业界、科研机构等技术创新主体举办主题技术论坛,通过邀约产业参会与报告等方式,为产业技术人员了解、获得期刊知识进展提供快速通道。此外,吸收产业技术人员加入审稿体系,不仅可提升期刊知识的可转化性,更是宣传期刊、打造期刊在产业界品牌的最直接途径。