点与线的争夺

2019-09-02张岩松

张岩松

“如果卢沟桥战事发动前夕,日本便动员全国,首批派遣30个师团同时分途进犯。用闪电战方式,主力由平汉、津浦两路南下,另以一路出西北,实行战略上大迂回,占领兰州,一举切断中苏的交通,并与沿陇海铁路西进的部队相呼应,央攻陕西,占领西安,得陇望蜀,威胁成都,同时利用海道运输的便利,向长江、珠江两流域西进攻击,与其南下的主力军相呼应,使西南各省军队不能调至长江流域作战,则占领淞沪、南京、武汉、长沙等战略要地,即无异探囊取物。然后右路越秦岭占成都;中路上宜昌,穿三峡,入夔门,占重庆:左路经广西,向都匀,入贵阳。一举而占领中国各重要都市,将我方野战军主力摧毁,将零星游击队赶入山区,肢解我们整体抵抗的局面,陷全国于瘫痪状态,并非难事……”

——《李宗仁回忆录》

军事地理是李宗仁的“建议”的重要基础

1960年代中期,当年的第5战区司令长官李宗仁在美国南加州隐居地检讨那场业已结束20余年的中日战争时,换位思考之后认为,如果那些日本人若如自己上面所说的那样做了,则战争的面貌“恐怕完全两样了”。对于李宗仁的“自信”,人们固然是“仁者见仁智者见智”。但有一点值得重视,即此公对当年对手的“建议”其实是基于军事地理考量的抗日战争复盘。而这一点,也正是下文将要展开的话题,只不过,其范围局限在1937年7月-1938年10月,地理因素对中日双方战争行为的影响。换言之,抗战第1年的军事地理。

淞沪会战与日军进攻轴线的改变

1937年8月13日,中日两军在上海“八字桥”爆发武装冲突。短短三四个月的时间,战火迅速蔓延至京(南京)沪(上海)杭(杭州)地区,并因此改变了整场战争的进程。

传统观点认为,日本人要对上海地区爆发的战事负有主要责任。但也有资料显示,中国方面对此也有一番想法。据当时的京沪警备司令张治中回忆,“(战前)我常和人谈起,中国对付日本,可分作3种形式:第1种他打我,我不还手,如九一八东北之役:第2种他打我,我才还手,如一二八战役、长城战役;第3种我判断他要打我,我就先打他”。无独有偶,1937年初,根据国民政府军事委员会(下文简称为军委会)参谋本部拟定的《民国26年度国防作战计划》。其关于华东方面作战的主要内容为:国军于开战之初应先用全力占领上海(日租界),无论如何必须扑灭在上海之敌军,以为全部作战之核心。尔后直接沿江、海岸阻止敌之上陆,并对登陆成功之敌,决行攻击而歼之……”根据这一指导精神,中国军队第87师、88师、独立第20旅、炮兵8团、炮兵10团第1营等部已于8月12日秘密进驻上海市内各指定位置。

中国军队选择在上海方向主动出击,原因之一在于迫使日军改变主攻方向

然而,这个“先发制人,计划在执行过程中出现了问题。在10天的围攻战期间,中国军队对上海日租界内敌海军陆战队的进攻异常艰辛:攻击部队以密集队形沿狭窄的街道边打边冲,却在两侧交叉火力杀伤下损失惨重。虽然新近赶到战场的36师一度打到汇山码头,但离“消灭上海敌军陆战队”的目标相距甚远。究其原因,主要在于我军缺乏攻坚所必需的重型火器、各部队普遍缺乏巷战训练以及未达成战役的突然性。就在中国军队的进攻矛头变钝之际,从国内紧急驰援的日军增援部队到了。

8月23日,日军第3、11师团等部在川沙和吴淞强行登陆。为扭转被动局面,中国统帅部迅速调整部署并从后方调来了重兵反击登陆之敌,以期尽快消灭登陆之敌,或至少将其封堵在滩头阵地。这是一场“寸土必争、每屋必守”的战斗,双方曾反复争夺的罗店更是成了日军眼中的“血肉磨坊”。10月初,当从国内赶来的第2批增援部队抵达战场后,日军开始发动总攻,企图于强渡蕴藻浜后直取大场镇。战至26日,庙行、大场及市区的闸北相继陷落。中国军队退至江桥、真如、南翔、嘉定、太仓一线重新布防。

就在中国军队的左翼防线濒于崩溃之际,右翼出现了更大的危机。为打破上海僵局,日军统帅部于10月初组建以第6、18、114师团以及国崎支队为基干的第10军,准备用于杭州湾方向。与此同时,大批斥候被派往那里绘制海防要图和详细的地形图。对此,中国方面毫不知情。本来,杭州湾北岸防务由张发奎的第8集团军负责,兼顾浦东之余,监视海上敌情。但随着左翼吃紧,该部多次抽兵至浦东前线。这样到10月底,金山卫一带几十千米的海岸线上仅有63师之l部及少数地方武装担任警戒。11月5日,杭州湾北岸金山卫附近的全公亭、金丝娘桥、金山嘴、柘林等处同时出现敌情。由于所遇抵抗微弱,第10军登陆成功后很快渡过黄浦江,向纵深攻击;与此同时,苏州河沿线的日军亦发动进攻进行配合。8日晚,中国统帅部为避免淞沪战场的70余万部队被围歼,匆忙下令从前线撤退。12日,上海地区全部为日军占领。

促使中国军队高层在上海主动出击的一个重要原因就是意图迫使日军改变进攻重点,将其主力從华北平原吸引至华东水乡。战前,蒋介石的德国军事顾问冯·法肯豪森认为:由于长城一带已经被日军占领,一旦中日战争爆发,黄河地区和陇海铁路沿线也会很快落入敌手。因此,中国应该把主力部队放在南京、南昌、武汉这些地方_在内地形成一圈防御力量,阻击敌人等待外援,而不是在北方和日军决战。陈诚、程潜等一些将领也考虑到,华北平原的地形条件与日军的炮火优势,不是进行主力决战的理想战场。如能将日军主力吸引至江南水乡,则中国军队消利用当地密如蛛网的河渠沟汉抵消其近代化装备优势。

这个战略意图得到了部分实现。从战后披露的日方资料来看,日军最初的战略计划是通过“河北决战”迫使中国签订城下之盟,而对华中和华南地区原则上不予用兵作战,仅仅是出动海军和陆战队“保护”已集中在上海地区的侨民。如此,淞沪战事令日军的计划被打乱。至1937年10月底,日军在淞沪战场所投入的兵力为9个师团,30余万人,而华北方面的兵力则为7个师团,20余万人。敌人的主力被成功地吸引至江南战场。

点与线的争夺:铁路和长江成为日军内犯的工具

战争伊始,日本人欲通过攻占中国东部经济发达地区的一些具有战略和经济价值的城镇及周边富庶地区,以速战速决的方式迫使中国屈服。综合考虑中国(山海)关内战场的军事地理和自身装备条件之后,他们认为,攻占上述要点最便捷的方法就是,沿着东部的铁路干线和长江水道,向前输送兵员、装备和后勤物资。

侵华日军绘制的中国地图

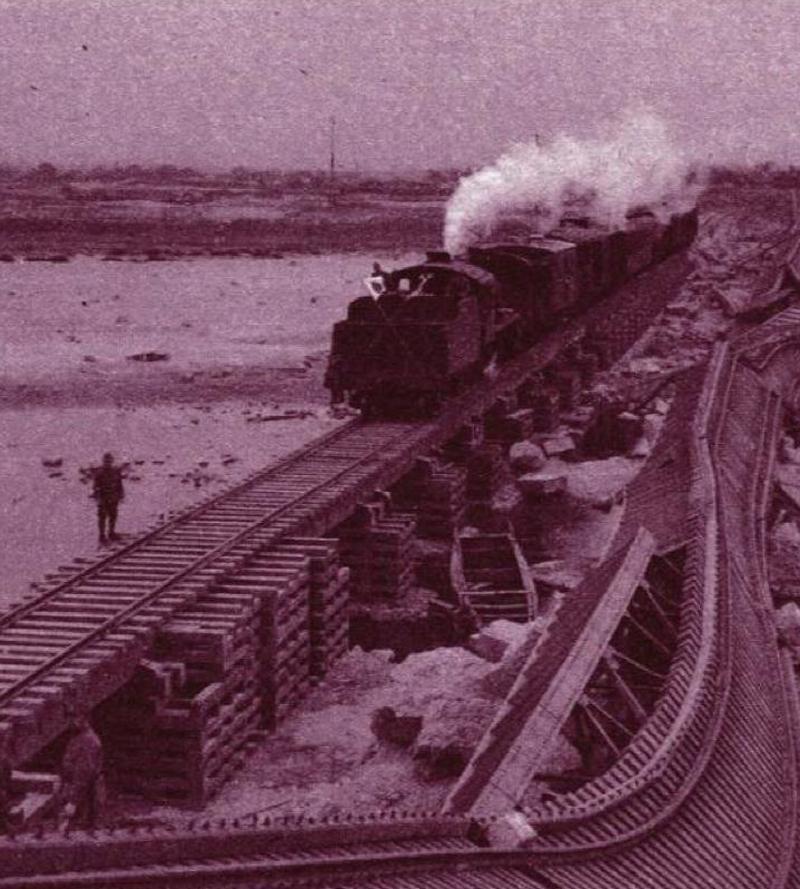

战争初期,铁路成为侵华日军输送兵员、装备和物资的便捷工具

“七七事變”之后,日军参谋本部“根据敌情及华北土地辽阔,特别是河北战场大致分为平汉、津浦沿线两个地区这一地形,认为应当建立两个军,考虑到还应在位于华北平原侧背的蒙疆方面进驻精锐的兵团,因此有必要建立方面军司令部以便于统一指挥”。1937年8月下旬,日本统帅部正式组建华北方面军并为其调集了近30万军队。很快,该方面军主力第1、2两个军分别沿平汉、津浦两条铁路向南攻击,另以第5师团在关东军1部的配合下沿平绥铁路经南口攻向绥远和山西。至当年底,南下日军先后攻占保定、石家庄、安阳、德州、济南、泰安等重要城镇,沿平绥、正太路攻击前进的日军也侵占了张家口、大同、包头、太原等地。1938年到来之后,日军的攻势仍在继续。当华北之敌已南下进抵黄河一线,华中日军也从南京沿津浦路北上,企图攻下徐州,将华北、华中两大占领区连成一片。虽曾在台儿庄遭受重创,但日军仍于5月中旬实现了打通津浦路的战役企图。其1部沿陇海铁路攻向郑州,只是由于中国方面掘开了花园口黄河大堤,才停止了前进的步伐。

长江在日军进攻战略中的价值在武汉会战中表现得最为突出。这座当时中国第2大城市位于长江、汉水之交,扼平汉、粤汉铁路的交接点,是我国东西南北水陆交通的枢纽;抗战之初,国民政府虽宣布“迁都”重庆,但大部分军政机构迁至于此。而在日本人眼中,武汉还是“以西北各省为其势力范围的共产党军队和主要控制着西南各省的国民党军之间的契合点”,从破坏国共两党合作抗日这一目的出发,必须攻下这座中国的“战时首都”。日军统帅部原计划于1939年上半年进攻武汉,但在1938年5月,他们决心利用徐州战场上所形成的有利态势,提前发动进攻。在制定进攻计划时,日军参谋们充分考虑了战区地理条件:对其不利的是,武汉以幕阜山及大别山蜿蜒环抱而交于长江,形成向东之天然门户,群山环抱之中为江汉平原,星罗棋布的大小湖沼极不利于机械化部队的运动;有利条件则是,武汉外围那道长达800千米的弧形阵地被长江一分为二,每到夏季涨水期“长江沿岸,特别是江北很多地区都会被淹没,宽度达40余千米。与其说是江,倒不如称为海。这就使得那些万吨级的轮船能轻松地在下游行驶千余千米,到达中游的汉口港”。对于武汉防线上的这一弱点,拥有海军优势的日本人决心充分利用。最后,日军统帅部决定以第2军沿淮河由合肥向信阳方向推进,从北面扣击武汉侧背;在波田支队和海军陆战队的配合下从芜湖、南京等地出发,沿长江两岸向西进攻。其中,波田支队和陆战队的主要任务就是排除来自马当、田家镇等沿江要塞的抵抗。

对于日军沿长江和铁路向内陆进犯的可能性,国民政府早在全面抗战之前便已有所警觉并采取了一些预防性措施。其中比较重要的两项便是加固与构筑沿江要塞和国防工事。

“一·二八”抗战结束后,军委会为防日舰沿江进犯南京而在参谋本部内成立了专门的城塞组。在德国顾问的指导下,先期对江阴、镇江、江宁等要塞进行整理。以后又制订要塞五年整备计划,以中国中部(北自黄河、南迄甬江)为中心,以长江为重点。整理的方针是增加其强度,重视游动炮兵及水中防御器材的设置,以阻止敌人登陆。但至战争爆发时,除了少数要塞在原有基础上加以修葺或增设要塞炮外,大多未能落实。南京沦陷以后,军委会又紧急修葺、加固了马当、田家镇等位于武汉上游的沿江要塞,增设了炮位,调派了守备部队,还放置了大量水下障碍物。

受内战的影响,对日作战的国防工事准备得稍晚一些。1935年后,国民政府开始以长江、铁路为轴线,以交通要点为中心,根据地形及战术要求,分别构筑永久性、半永久性和临时性等各种国防工事。以作战角度视之,这些工事质量不佳、且多为单线构筑,正面宽,缺少纵深。

尽管如此,这些国防工事与沿江要塞仍在抵御、阻滞日军进攻时发挥了一定的作用:尤其是台儿庄和田家镇等地,中国军队依托既设工事顽强抵抗,给予敌人以重大打击,迟滞了其进攻时间。但由于工程设计、火器质量乃至御敌战术方面所存在的诸多问题,使得这些阵地并未挡住日军前进的步伐。

武汉会战示意图。日军采取了一部在右侧掩护,主力溯江西进的战术

时人绘制的武汉会战宣传画

来自侧翼山区的强力反击

在战争的第1年,哪怕是夺占一个又一个中国城镇之后,那些侵略者仍会在欣喜若狂之余感觉到心头有抹阴影怎么也挥之不去。

这种心情不难理解。如果我们摊开一张中国地形图就会发现,绵延上千千米的太行山与燕山环绕于华北平原的西、北侧:在长江中游,庐山则与大别山隔水相望。如果日军不能肃清那些隐蔽在上述山岳地带的抵抗力量,那么很可能会出现这样的情形:当日军主力南下西进之后,居高临下的中国军队突然杀出,在对手那条守备薄弱的运输补给线上狠狠地插上一刀。事实上,中国方面已经开始利用这种地形优势了。早在1936年底,军委会参谋本部拟定出《民国26年(1937年)度作战计划》的“乙”案强调:“在华北一带地区应击攘敌人于长城迤北之线,并趁时机以主力侵入黑山白水之间,采积极之行动,而将敌陆军主力歼灭之。绥远方面国军应积极行动,将敌操纵之伪匪扑灭之,向热河方向前进,以截断敌军后方联络线……”抗战伊始,军委会又依托山西绥远两省组建了以阎锡山为司令长官,拥有27个步兵师有余的第2战区,抵御日军进犯山西的同时策应河北方面作战:徐州失守以后,李宗仁将第5战区相当一部分部队部署在大别山区,构建了一道屏蔽武汉东北翼的新阵地。

考虑到上述情况,日军统帅部在策划华北战役时做了如下安排:以第5师团及关东军一部进攻山西高原,以掩护华北方面军主力的南下以后又调20师团沿正太铁路经娘子关进攻山西:进攻武汉时,第2军1部沿淮河和大别山北麓西进以切断平汉路,抄袭武汉背后,又分兵一路从霍山翻越大别山,直接策应第11军在长江两岸的行动。

尽管如此,中国内地连绵起伏的山地还是成为日军向既定目标前进的一大障碍。1937年9月,其第5师团在平型关下所遭到的伏击不过是个开始。1年后,当日本第13、16师团翻越大别山,企图从东北方向直插武汉。在富金山、沙窝等阵地,这两个师团遭遇了守军第7l军和30军的顽强抵抗,进展异常迟缓。10月25日,当其“爬行”在麻城、宋埠一线时,武汉早已为第11军所攻破:而据日军第6师团统计,当其于7、8月间沿长江北岸西窜时,曾遭到以大别山为基地的中国第31军多达290次的反击,简直是“现象环生”。

对日本人来说,更有力的抵抗来自长江南岸的庐山。1938年7月下旬,冈村宁次一方面指挥11军主力扑向武汉,一方面派出松浦淳六郎的第106师团沿南浔铁路向德安进攻,以掩护主力沿江西进。但在翻越庐山时,无论是西进还是南下,日军都遭到了中国第9战区部队的顽强抵抗。特别是南下的106师团,崎岖的地形使得火炮等重型装备无法跟上,当地稀缺的道路使得兵力难以集中,加之酷暑造成的伤病员增加。如此,松浦师团的攻击矛头开始变钝,先是被挡在金官桥阵地前达1个月之久;好不容易熬到中国军队主动撤退,又在万家岭地区遭遇薛岳兵团的围困,最后虽侥幸逃脱被歼灭的厄运,但庐山的地形以及守军的顽强,足令松浦师团的幸存官兵们毕生难忘。

国力与军力的巨大差距使得中国军队很难通过正面防御粉碎日军进攻

敵后战场的形成加速了日军滑向持久战“泥潭”的进程

关键因素在于人

“七七事变”后,中国军队在淞沪地区主动出击,成功地分散了日军兵力。但在接下来的战斗中,各部队虽曾在南口、娘子关、台儿庄、田家镇、万家岭等处顽强抵抗,仍无力挡住沿铁路、逆长江而来的敌人。汹汹敌情面前,有的部队甚至想出了“以水代兵”的下策。

其实,这种无奈是一种必然!当战火燃遍华北华东乃至华中以后,原本就拥有武器装备优势的日军又因能够充分利用当地相对发达的铁路、公路而令自身机动性大增。即便是在江南地区,吸取了战争经验的日军在大量装备橡皮艇和可折叠的铁皮舟,大大提高了其在水网地带的通行速度。这种情况下,那些被部署在战略要地前方或交通线上实施阵地防御的部队很容易被火力占优的日军突破:即使是有人企图凭借雄关险隘进行抵抗,但以中国之大,拥有机动优势的敌人总能找到可以进行迂回的地方。看到专守防御的种种缺陷后,一些前线将领尝试着改变战术。徐州会战期间,李宗仁曾利用战区地理条件,先是依托淮河顽强阻击打乱了南北两路日军的战略协同,然后集中优势兵力对付北路冒进之敌,终于在台儿庄取得了抗战以来正面战场的第一个大捷。遗憾的是,这种闪光点并不多见。反倒是专守防御、分兵把口、互不协同……这些消极防御的弱点充斥了第1年甚至整个8年的正面战场。而这也正是正面战场中国军队屡屡丧师失地的真正元凶。

一个积极的现象是,已经在山西站住脚的八路军这时已经开始向河北平原开展游击战争。过不了多久,他们就将抗日战场上正在进行的“点与线”的争夺演进为“点、线、面”的战争。对于这种战略的威力如何,想必日本人最有发言权。

这1年中,正面与敌后两个战场所发生的一切有力地证明了那句发自陕北窑洞里的有名论断:决定战争胜负的关键在于人!

责任编辑:张传良