页岩气压裂返排液达标排放执行标准及处理技术

2019-09-02熊春平向启贵罗小兰

熊春平 向启贵 罗小兰 邓 皓

1.中国石油西南油气田公司安全环保与技术监督研究院 2.页岩气评价与开采四川省重点实验室3.中国石油安全环保技术研究院 4.石油石化污染物控制与处理国家重点实验室

0 引言

在页岩气开采的中后期,含有高浓度化学需氧量(COD)、固体悬浮物(SS)、总溶解固体(Total Dissolved Solids,简称TDS,也称“总含盐量”)压裂返排液的处理和排放是一个难题,其中高达数万毫克每升的TDS被众多的研究者关注,并主要借鉴反渗透(Reverse Osmosis,简称RO)海水淡化技术,开展了众多处理压裂返排液中TDS的研究工作[1-6]。反渗透法是一种高效的脱盐技术,在典型的海水淡化工程应用上,一级RO脱盐率可超过99%,其出水TDS介于300~350 mg/L,满足《农田灌溉水质标准》和《生活饮用水卫生标准》的要求[7-8],当然也满足污水排放的要求。

但是,将RO应用于压裂返排液的达标排放处理,与海水淡化相比,在处理对象、处理目标和浓缩液的最终处置方面存在着诸多明显差异:①在处理对象上,除了TDS含量相似,压裂返排液中COD、SS和其他污染物浓度是海水的几百至上千倍,需要更为复杂的预处理工艺才能满足RO脱盐的进水要求;②在处理目标上,借鉴海水淡化技术的压裂返排液处理已将其处理至接近“纯水”,远远高于排放标准而忽略了受纳水体的自净能力;③压裂返排液采用RO脱盐产生的浓缩液的处置在海水淡化时通常无需考虑。以上因素导致将RO用于压裂返排液的处理时,其成本比海水淡化高十几倍。同时,将压裂返排液中含量高达数千毫克每升的COD几乎100%地降解和去除以满足RO膜严苛的进水水质要求,也存在着一定的技术难度。高昂的处理成本和技术风险可能严重制约海水淡化技术在压裂返排液中的应用。

针对压裂返排液的达标排放,如果不考虑TDS,仅降解和去除包括COD、SS在内的其他污染物,可以极大的降低处理技术难度和处理成本,但如何避免压裂返排液中过高的TDS浓度对受纳水体的生态环境和用水安全的影响则是必须重视的问题。因此,需要根据现有的压裂返排液中氯化物排放标准,研究在技术和经济上可行的压裂返排液达标排放处理方法和实施途径。

1 页岩气压裂返排液达标排放是否必须脱盐

从美国的“页岩气革命”到国内页岩气勘探开发的逐步推进,压裂返排液中高含盐量对环境的影响,始终得到众多机构和学者的持续关注,但关注点主要集中在具体的脱盐方法和技术方面,而对于地表水环境含盐量的变化中仅有少数文献涉及,也仅限于美国Marcellus页岩气田所在地区部分地表水体曾短暂监测出高盐分或超出氯化物等无机盐的背景值[2,9];而因含盐工业废水排放导致地表水体盐含量的增高对于用水安全和水生生态环境的影响则少有文献涉及。

主要由 Na+、K+、Ca2+、Mg2+及 Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-等离子组成的无机盐广泛存在于地表水、地下水、海水中,对于与人类活动密切相关的地表水而言,由于各地区地下水的排泄和交换、气象条件中降水量和自然蒸发量等因素的不同,其TDS含量存在很大的差异。习惯上,将TDS≤1 000 mg/L的水称为淡水,是人类可以直接使用的。在国家标准GB 3838—2002《地表水环境质量标准》和GB/T 14848—2017《地下水环境质量标准》中,可饮用的水中氯化物(以Cl-计,下同)和硫酸盐(以SO42-计,下同)的限值均为250 mg/L[10-11]。换句话说,水中的主要无机盐含量在此浓度限值之下,人长期饮用是安全的。

氯化物和大多数硫酸盐通常都是溶解度较大的盐类,是否在水和土壤环境中富集,与当地气象条件和水的排泄通道有关。在降水量大于自然蒸发量的地区或外流河中,氯化物浓度会不断地稀释降低并维持平衡;反之,在降水量小于自然蒸发量的地区且所在的流域为内流河,其中的氯化物浓度(即使没有人为的排放)就会不断地浓缩增高。

因此,在国内页岩气资源丰富、同时也是水资源相对丰富的西南地区,在保证受纳水体中氯化物和硫酸盐浓度不影响用水安全的情况下,页岩气压裂返排液的达标排放处理可以考虑采用非脱盐技术。

2 氯化物的排放标准及对受纳水体的影响

考虑到页岩气的滚动开发特点,当一个或多个相邻的开发区块内的新钻井数减少,可重复回用的返排液量小于返排液产生量时,则必须为积存量日益增加的返排液找到去向,通常采取以下方法:①借鉴气田采出水的处置方式,回注地层;②处理达到相应的标准后排放,减轻对地表水环境的影响。

2.1 压裂返排液中氯化物排放标准

页岩气压裂返排液如果需要外排,不论是直接排放还是间接排放,水质上均须满足国家和地方相应的污染物排放标准,污染物的排放总量也需要满足国家和地方环保部门对污染物总量控制的要求。

页岩气开采属新兴产业,包括其所属的石油天然气开采业的污染物排放尚未制定和发布国家行业排放标准。压裂返排液经处理后排放,目前在四川省应执行的有效标准为国家标准GB 8978—1996《污水综合排放标准》[12]和四川省地方标准DB 51/190-93《四川省水污染物排放标准》[13]。

而压裂返排液中含量最高的“特征物质”——氯化物或TDS在GB 8978—1996中未做规定,在DB 51/190-93中则有较严格的规定:氯化物直接排放的允许浓度分为1~5级,范围为300~600 mg/L;W级为间接排放,即进入污水处理厂的浓度范围为小于等于1 000 mg/L。需要说明是,DB 51/190-93标准中对氯化物还有例外规定,其表后注释中特别说明“气田水另行规定”,即豁免了气田水执行氯化物标准限值。

“气田水”是天然气开采中伴随天然气采出而涌出地面的地层水,与页岩气压裂返排液的水质有些差别,但在氯化物(或TDS)含量范围上,则与页岩气压裂返排液基本相同。若压裂返排液不属“气田水”,经处理后直接排放,其中的氯化物应执行300~600 mg/L的限值要求,间接排放氯化物也应小于1 000 mg/L,要达到这样的要求,除了要去除其他污染物,还必须采用成本很高的RO法或热法进行盐水分离。若将压裂返排液视为“气田水”的一种,则面临在“氯化物(或TDS)”这一项压裂返排液中含量最高的特征物质上无标准可依的尴尬局面。压裂返排液如果经过处理后间接排放,其最终执行标准GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》也未对氯化物做出规定[14]。

综上所述,对于可能需要排放到自然水体的页岩气压裂返排液,国家标准未对其中氯化物的浓度限值做出规定,地方标准也未明确规定。

2.2 可参考的水环境质量标准

在国家环境保护标准体系中,对氯化物或无机盐做出明确规定的,主要有GB 3838—2002、GB 5084—2005《农田灌溉水质标准》和GB/T 14848—2017。

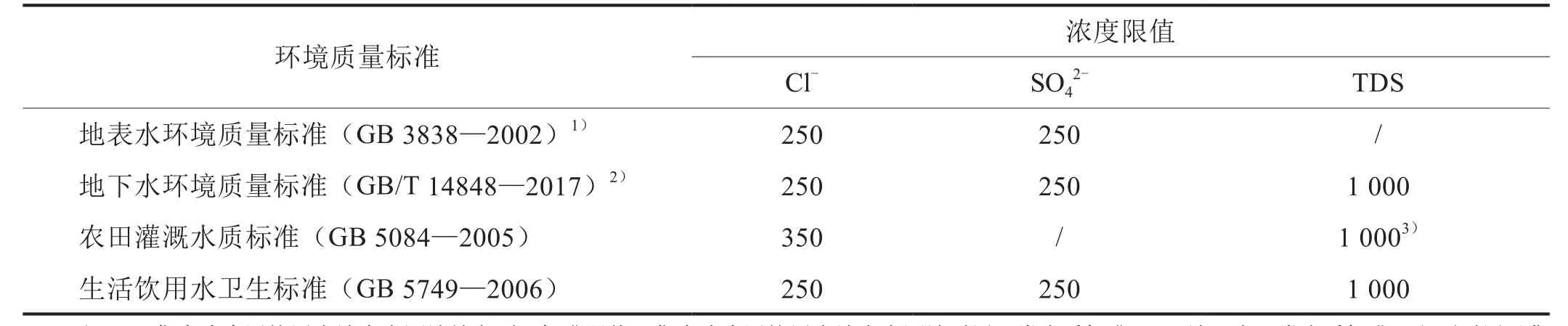

另外,国家标准GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》属于健康卫生类的标准,其对氯化物或无机盐的限值规定也基本与GB 3838—2002和GB/T 14848—2017一致。各标准对氯化物和相关物质的规定如表1所示。

需要特别说明的是GB 5084—2005,其理论上属于质量标准而非排放标准,适用对象为“以地表水、地下水和处理后的养殖业废水及以农产品为原料加工的工业废水作为水源的农田灌溉用水”。换句话说,如果某地区以地表水和地下水作为农田灌溉用水时,该标准是衡量水源是否适合农田灌溉的水环境质量标准;而如果某地区将处理后的工业废水全部直接用于农田灌溉时,该标准也是企业需执行的排放标准。该标准规定氯化物限值为350 mg/L。

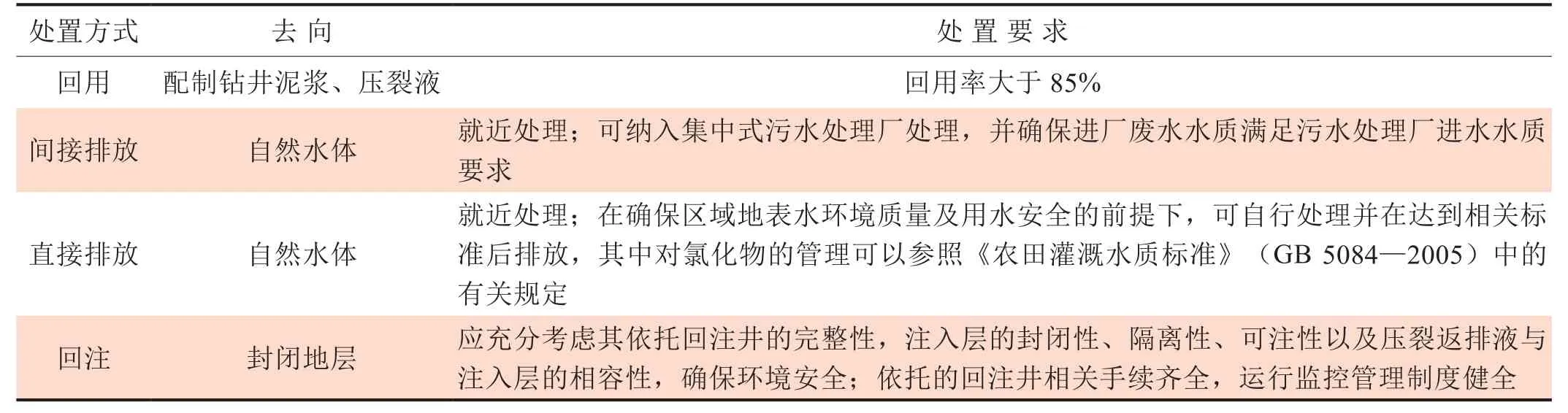

在指导性文件《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》(四川省环境保护厅公告2018年第3号,2018年2月1日发布)中,水污染防治方面针对钻井废水和压裂返排液的去向,提出了4种处置方式,各种处置方式及相应的要求见表2。

上述文件的要求中,间接排放方式未对“进厂废水”或最终排放自然水体的污水中氯化物做出浓度限值规定。直接排放方式对氯化物的管理可以参照GB 5084—2005中的有关规定,即小于等于350 mg/L。

2.3 可参考的其他标准

关于氯化物和TDS的排放,可参考的标准还有国家标准GB/T 50050—2017《工业循环冷却水处理设计规范》中对氯化物和硫酸盐浓度限值的规定[15],以及GB 8978—1996中“3.2 排水量”和行业标准HJ 2.3—2018《环境影响评价技术导则地表水环境》中“表1、注2”的规定[16]。

表1 环境质量标准中对氯化物和无机盐的浓度限值规定简表 mg/L

表2 《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》对钻井废水和压裂返排液的处置要求表

GB/T 50050—2017《工业循环冷却水处理设计规范》是工程建筑设计国家标准,从1983年发布以来,前后经过4次修订,2017年修订前均为强制性国家标准(标准号分别为GBJ 80—83、GB 50050—95、GB 50050—2007)。主要基于节水的考虑,在2007年修订时[17]提高了循环冷却水的浓缩倍数。因此将对氯化物和硫酸盐的浓度限值有所提高,其中对间接冷却水中氯化物的最高限值为700 mg/L或1 000 mg/L(数值的差别在于循环水的流程及设备材质的不同),对“硫酸盐+氯化物”最高限值为2 500 mg/L。

循环冷却水因散热蒸发水分导致其中的无机盐不断地浓缩,而较高的氯化物含量将产生严重的设备腐蚀和因结垢导致的热交换效率降低,因此在运行中通过排放一定量的循环冷却水(高TDS)、补充新鲜水(低TDS)的方式保持其中无机盐浓度稳定。而排放的间接循环冷却水,其氯化物和硫酸盐最高浓度即为GB/T 50050—2017中规定的限值(与GB 50050—2007 相同)。

HJ 2.3—2018为环境保护行业国家标准,在GB 8978—1996和HJ 2.3—2018中规定“间接冷却水,循环水以及其他含污染物极少的清净下水”一般不统计为污水排放量。在实际执行和监管上,通常在设置了清污分流排水系统的企业,该部分清净下水允许不经处理与雨水混合直接排放。

也就是说,污水综合排放标准GB 8978—1996没有对氯化物和无机盐的排放(不论是浓度还是排放量)做出限制,实际执行时也是通过其中3.2条款对间接冷却水等的豁免而允许氯化物的排放;只是在客观上通过这3个标准的同时执行,间接规定了污水排放中氯化物的最高排放浓度为1 000 mg/L、“硫酸盐+氯化物”的最高排放浓度为2 500 mg/L。

根据2018年1月1日起生效执行的《中华人民共和国环境保护税法》第三条及附表规定,“氯化物”和“硫酸盐”未列入应税污染物名单,不属于应税污染物,其他包括SS、COD、BOD、N-NH3等在内的指标则属于应税污染物。

综上所述,通过系统梳理国家标准、地方标准和规范性文件,笔者发现:有的标准、规范性文件未规定氯化物浓度限值,而有的标准、规范性文件规定氯化物浓度限值高达1 000 mg/L,有的标准、规范性文件规定氯化物浓度限值仅为350 mg/L,充分表明目前国家或地方标准、规范性文件对外排废水中氯化物浓度限值缺少统一、明确的规定。

2.4 压裂返排液中的氯化物对用水安全的影响

不论是直接排放还是间接排放污水,是否影响地表水环境质量和功能,特别是用水安全方面的影响,则与污染物的排放量、受纳水体的环境容量有关。而污染物的排放量由污水排放量和污水中的污染物浓度确定;环境容量则由河流流量、相应污染物的环境本底浓度和根据地表水环境功能确定的水环境质量标准限值确定。

以流经某页岩气田的NG河为例,在保证氯化物浓度不超过GB 3838—2002标准限值的前提下,以其近年最枯月的最小流量计算,该河段氯化物的环境容量为190.67 t/d(表3)。理论上该页岩气田产生的全部压裂返排液中的氯化物总含量最高也仅为100.75 t/d,为计算环境容量的52.84%。即使全部排放NG河,该河段氯化物浓度最高可达132.3 mg/L,也仅为GB 3838—2002中氯化物标准限值250 mg/L的52.92%,为GB 5084—2005中氯化物标准限值350 mg/L的37.8%,对水体环境和功能影响较小,不影响“用水安全”。

表3 某页岩气田压裂返排液中氯化物产生情况及所在流域环境容量计算表

考虑到这种计算的假设条件是一种极端状况,在页岩气田开发后期,真正需要处理后排放的压裂返排液远远小于“最大产生量”,并且在有监管控制、按各集中式污水处理厂的处理规模的一定比例处理且排放到多条河流的情况下,这种影响将会较小。

3 压裂返排液处理技术对策

3.1 回用处理技术

近年的国内页岩气田开发处于开始阶段,压裂返排液经处理后达到标准NB/T 14002.3—2015《页岩气储层改造第3部分:页岩气藏压裂返排液回收与处理》[19],基本上全部回用于配制压裂液。国家行业标准NB/T 14002.3—2015中主要对SS、Fe和部分特定细菌的浓度/含量规定了限值,压裂返排液在生产现场经“混凝沉淀—过滤—杀菌”工艺处理即可达标,近年相关单位研究的重点主要在装置的橇装化集成、自动化控制和污泥同步干化等方面。

3.2 回注处理技术

压裂返排液的回注处理技术上与气田水回注处理基本相同,与回用处理技术也大同小异,主要去除其中的SS和石油类。因现阶段压裂返排液全部可回用而无实际回注需求,且现有的页岩气田与有回注条件的常规气田距离较远,在运输成本上也过于昂贵。

3.3 压裂返排液达标排放处理技术及实施途径

3.3.1 可借鉴的其他废水处理方式

在论述压裂返排液达标排放处理的新途径之前,可以先借鉴2种污水处理的通常做法,一种是前面提到的循环冷却水处理及其脱盐浓缩液的处置,另一种是近年来受到广泛关注的垃圾渗滤液的处理。

3.3.1.1 循环冷却水处理及其脱盐浓缩液的处置

在本文前面曾分析,国家标准GB 8978—1996和行业标准HJ 2.3—2018实际上对循环冷却水中的氯化物、硫酸盐排放作了豁免,其实际的排放量和氯化物、硫酸盐排放浓度主要从节约用水的角度通过国家标准GB/T 50050—2017进行间接规定。

为了达到节约用水的目的和要求,使用循环冷却水的大多数企业都通过提高浓缩比来实现。要提高浓缩比,则循环冷却水中盐含量会大幅度增加,导致增加含磷缓蚀剂和阻垢剂的用量,因而高浓缩比的循环冷却水中总磷含量通常介于1~3 mg/L,甚至超过5 mg/L[20-22],远超过GB 8978—1996的浓度限值(0.5 mg/L),COD值也会有所增加,这种循环冷却水排污显然不能作为“清净下水”直接排放。

通常在高浓缩比的循环冷却水处理中,采用与海水淡化类似的“双膜法”(超滤+反渗透)脱盐后补充循环冷却水使用,因排污水中总溶解固体含量只有2 000 mg/L左右,淡水回收率一般可达75%。循环冷却水排污经“双膜法”处理后的浓缩液,其总溶解固体含量可介于7 000~8 000 mg/L。而通常的做法是将浓缩液引入厂内或厂外的二级污水处理场进行处理后排放[23-24]。

3.3.1.2 垃圾渗滤液及其浓缩液的处理

生活垃圾填埋后,在降解、熟化、稳定的过程中会产生大量的渗滤液,垃圾渗滤液是一种高浓度有机废水,COD高达1 000~30 000 mg/L,N-NH3高达200~3 000 mg/L[25]。大量的文献也更多地关注在其高浓度COD、N-NH3的去除上面,其实垃圾渗滤液同时也是一种高含盐废水,其氯化物浓度介于2 000~ 20 000 mg/L[26-28]。GB 16889—2008《 生 活垃圾填埋场污染控制标准》中规定,在2011年7月1日前,垃圾渗滤液可送往二级污水处理厂,以不超过污水处理量0.5%的比例混合处理,未对氯化物浓度进行规定;2011年7月1日起,垃圾渗滤液须自行处理达标排放[29]。

而现阶段垃圾渗滤液的主要处理工艺为“UASB+ MBR+NF/RO(升流式厌氧污泥床+膜生物反应器+纳滤/反渗透”),其末端工艺NF/RO会产生30%~40%的浓缩液,其中的氯化物含量小于或接近海水浓度[30]。浓缩液的处置部分采用回灌垃圾填埋场(这种处置方式会导致垃圾渗滤液中氯化物的不断增高,加大后期垃圾渗滤液的处理难度),大多数的去向还是二级城镇污水处理厂[31-32]。

针对NF/RO处理垃圾渗滤液会产生更难处理的浓缩液的问题,徐辉等[33-35]提出采用“高级氧化+生化”处理垃圾渗滤液的技术方向,并列举了上海某垃圾填埋场渗滤液处理厂100 m3/d 的示范性工程(2012年)、杭州市天子岭垃圾填埋场污水处理厂1 500 m3/d Fenton+BAF(芬顿氧化+曝气生物滤池)核心工艺(2012年通过环保验收)2个运行实例,出水均达到GB 16889—2008规定的浓度限值。值得注意的是,这2个工程实例都未对氯化物进行处理,这一技术途径与笔者后面提出的处理途径思路基本一致。

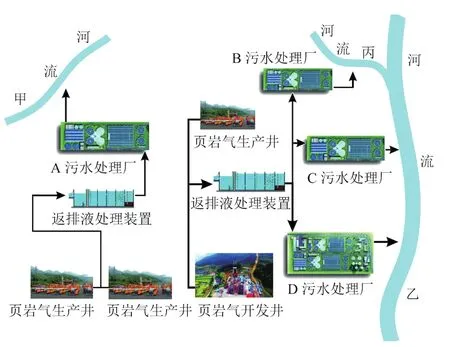

3.3.2 压裂返排液达标排放处理新途径

由此,笔者提出:对于页岩气田建设后期及开采阶段产生的无法回用的压裂返排液,可采取在页岩气田现场进行深度预处理,将其中绝大部分COD、SS、石油类、重金属等去除,至少达到GB 8978—1996的三级标准后,通过管道向气田所在范围内的多个集中式污水处理场按其实际处理规模的一定比例配送,与生活污水充分混合后,经污水处理场二级处理后达标排放(图1)。

图1 压裂返排液达标排放处理新途径示意图

在页岩气田内,根据各生产井及开发井的压裂返排液的返排量和水质,可采用集中处理与一体化橇装装置处理2种方式相结合,灵活配制。气田内的处理工艺根据水质的变化,可采用“高级氧化+絮凝沉降”“预氧化+厌氧/好氧MBR”等处理工艺,去除大部分COD、SS、石油类、重金属,并提高难降解高分子有机物的可生化性(为集中式污水处理厂二级生化创造条件),并同步进行污泥脱水减量。污水处理后达到GB 8978—1996的三级标准。

通过前面对压裂返排液达标排放执行标准的分析,笔者认为该处理途径是合规可行的。该处理途径的最大优势是节省了高昂的处理费用,包括COD的深度处理、脱盐及浓缩液的处置。这种处理方式需要考虑以下2个方面:①压裂返排液中高浓度COD的可生化性。通过对压裂返排液中高浓度COD的来源分析,其中的有机物大部分是可生化降解的,或是经预氧化后能提高其可生化性。关于压裂返排液的生化处理方面,已有部分学者的试验结果可证实[38-41]。②压裂返排液中的氯化物对用水安全的影响。由于未采用脱盐工艺,这种间接排放的压裂返排液中的氯化物未得到有效消减,因此环境保护部门和页岩气开发企业均需重视用水安全方面的影响。在科学论证和试验的基础上,环境保护门需规定并监管集中式污水处理厂接收压裂返排液的比例,并加强对城镇污水处理厂排污口下游水体氯化物浓度的监测。企业需对压裂返排液进行有效的预处理,提高其可生化性并至少达到GB 8978—1996的三级标准;排放去向必须是采用二级生化法的集中式污水处理厂。

4 结论及建议

1)在页岩气田进入开发后期,压裂返排液无法回用时,除采用在现场试验基础上已证明技术经济可行的脱盐技术处理外,还可采用在气田内预处理后按适当比例配送至集中式污水处理厂进行生化处理,达标后排放。该处理途径依法合规,从借鉴相关污水处理的案例来看,处理成本相对较低,具有技术经济可行性。

2)建议开展压裂返排液以生化法为最终处理方式,包括预氧化、高级氧化在内的预处理技术研究。为保证将来接收压裂返排液的集中式污水处理厂的正常运行,需开展氯化物浓度对常规活性污泥法工艺中环境微生物活性的影响研究。

3)为保证页岩气开发区域内的用水安全,应开展对区域内主要河流地表水体氯化物和硫酸盐的本底调查研究,为压裂返排液在各集中式污水处理厂的调配比例提供科学的依据。