“显”而不“见”

——西方现代艺术与设计语境中的儿童意象

2019-08-31朱橙

朱橙

对于历史而言,“儿童”是一个十足的当代概念。因为虽然作为人的最初发展阶段的儿童是一种生物学意义上的普遍而恒久的存在,但从文化的类属角度而言,“儿童”注定是一个批判现代主义的产物。第二次世界大战之后,西方旧有帝国体系的解体为新的历史书写创造了一个良好的氛围和契机,尤其是20世纪60年代集中爆发的少数群体争取政治与文化独立性的运动,揭示了历史建构者与历史失语者两个群体共存的事实。从20世纪70年代开始,随着后结构主义、解构主义、阐释学、女性主义和文化理论等后现代主义思潮被广泛接受,西方现代主义学术体系遭到了前所未有的质疑、反思和批判。西方与东方、男人与女人、白人与有色人种、成人与儿童之间的二元对立叙事逐渐被有效解构。正是在这样的语境中,女性、儿童、少数族裔等历史的失语者才被学界承认其历史存在的合法性,开始进入主流历史的视野,成为被历史建构和书写的对象。至此,作为一个文化类属概念的“儿童”才得以正式生成。

正是这种将儿童视为主流历史之构成的后现代主义观,一方面促使学界主动思考儿童在当下社会扮演的角色和建构儿童应有的属性及地位,另一方面也刺激学界带着后现代文化类属的眼光来回溯和重新审视有关儿童的现代主义历史。毋庸置疑,与女性、少数族裔等群体一样,儿童在现代主义的历史叙事中也是沉默和缺席的,但有所不同的是,儿童在现代主义历史叙事中的沉默和缺席虽然也是被成人对象化和建构的结果,但或许更主要的原因是这个群体由于身体、心理和智力等各个方面的不成熟而对历史的推动作用甚小,从而不成其为历史书写的对象。也许,儿童在现代历史上的沉默和缺席是这个群体必然面临的一种命运。但甚为有趣的是,这种命运在西方现代艺术尤其是现代设计的历史上却是一个实在的“例外”。这里的“例外”并不是说西方有关儿童的现代艺术或现代设计叙事完全打破了这种命运,而是指,相对于在其他领域的“碌碌无为”,儿童在现代艺术和现代设计的发展中曾经起到非常重要的作用。对西方现代艺术和现代设计的历史而言,作为一个类属的“儿童”有其特殊性乃至矛盾性:一方面儿童因为与生俱来的感性、直觉和游戏的属性而被贴上生命力和创造力的标签,这个标签由于与现代主义追求的内在本质一致,因而被后者奉为圭臬;另一方面,因为被视为感性和直觉的典型而与强调知性主义和理性主义的英雄现代主义史观不相谋和,儿童在现代艺术与设计的历史中仍然是最被忽视的群体之一。这种特殊性和矛盾性营造了儿童在西方现代艺术与设计史中的“显”而不“见”的现象。

图1 保罗·高更 《你何时结婚?》101cm×77cm 布面油画 1892年

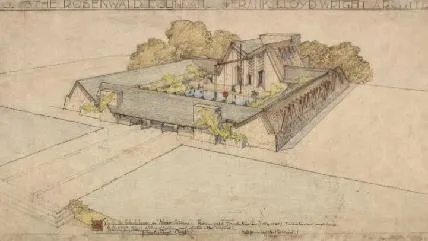

图2 弗兰克·劳埃德·赖特 《罗森瓦尔德·惠蒂埃学校设计手稿》1928年

1.野蛮的生命意象

无论是现代艺术,还是现代设计,一旦被冠以“现代”的称谓,就内在含有打倒传统这个对立面的诉求。因此,相对传统而言,现代的本质在于求变、突破和创新,这也是19世纪中叶艺术和设计面临的一道共同的命题。随着启蒙运动的深入人心和第一次工业革命的陆续完成,西方艺术和设计也不得不接受社会与思想转型提出的拷问。以当时工业化程度最高的英国为例,设计领域对传统装饰风格的模仿和抄袭已经蔚然成风,这种现象与工业化国家的发展实际严重不符。为了扼制这种风气,欧文·琼斯特意遴选了很多颇具代表性的装饰风格类型汇编成书,取名《装饰的法则》。这部不朽的著作还有一个别称《世界装饰经典图鉴》。该书通过对大量装饰图案的特性与共性的分析,向我们展示了如下的事实:“一、任何普遍引人惊叹的装饰风格,都符合自然中的形态布局原则;二、符合这些规律的风格无论表现形式如何多样,都符合基本的几大原理;三、某种风格的修改与发展都是在某种固定风格的基础上,突然兴起抛弃旧有束缚、自由发展新意的趋势,直到新的思想如同之前的风格一样,也逐渐固定下来,才出现了新一轮创造阶段的延替。”[1]琼斯的观点代表了那个时期艺术与设计发展的共同特点,即新的创造是从传统中循序渐进而来,就像作为现代主义风格开端的印象派仍然具有浓厚的学院派影子一样。

问题在于,如何才能在传统的强大阻力下进行新的创造,并使其符合自然的原则?琼斯尝试给出了自己的良方:“如果我们想回到一种更加健康的状态,那么就要像儿童或者未开化的野蛮人一样;我们必须摆脱已有和虚假的成规,而应该回归和发展自然的直觉。”[2]也许,琼斯关于装饰的观点并没有考虑到艺术发展的惯例,更多反映了维多利亚时代的知识分子对于装饰风格抄袭的痛斥和对于一种真正创新风格的渴望。[3]但不可否认的是,作为现代主义设计理论的先驱,琼斯第一次将儿童与原始主义正式关联在了一起。儿童、野蛮人或原始部落,在琼斯看来并不是拙劣的标志,相反,他们因为天生具有自然的直觉而契合艺术创新的现代要求。

琼斯将儿童这个群体等同为原始部落或野蛮人,这种类比其实并非他自己的原创,而是启蒙思想普及的产物。18世纪初兴起的欧洲启蒙运动致力于将人从封建桎梏中解放出来,确立符合资本主义发展的人性论和价值观。为此,让·卢梭提出了“自然人”这个概念,强调人性本善,内心清纯,教育应该回归自然的人性。他还专门写了《爱弥儿》这本名著来教育人们如何培养“自然人”,其中强调教育应该顺应儿童的本性,让他们的身心得以自由发展的观点为现代儿童观的确立奠定了基础。卢梭认为,本性纯真的儿童就是天生的自然人,也即“高贵的野蛮人”。因为野蛮人没有受到文明的污染,他们的本性纯洁,但拥有高贵的心灵,这种特征与儿童非常相似。当然,无论是“始作俑者”的卢梭,还是后来将这种观点运用于装饰和图案设计发展的欧文·琼斯,他们的本意并不是让人类或艺术的发展彻底回到野蛮的原始阶段,而是希望借助于儿童或野蛮人契合自然的本性和直觉来改造腐败不堪、停滞不前的社会及艺术体系。从这个层面上讲,儿童或野蛮人的本性与直觉被赋予了另外一个有关生命力和创造力的衍伸意象。毕竟,虽然作为人类社会和人类自身的最初发展阶段,但儿童或原始主义蕴含了无限的创造可能性。

实际上,这种将儿童与原始主义予以关联的做法在艺术领域也得到了广泛呼应,只不过更多是在隐喻的层面。启蒙思想的深入普及、工业革命导致的社会转型以及艺术演变的内在规律,使得19世纪中叶的艺术发展面临前所未有的困境。过度成熟的学院主义难以为继,艺术走向对于自身的形式追求是一种必然的选择。在这种趋势的语境中,从19世纪下半叶开始,许多艺术家选择将原始主义作为艺术创造的形式或灵感来源。比如“稚拙派”的亨利·卢梭、“后印象派”的保罗·高更(图1)、“野兽主义”的亨利·马蒂斯、“立体主义”的巴勃罗·毕加索以及众多德国表现主义画家等。他们积极关注并将非洲、大洋洲、美洲土著乃至许多地方和民间的艺术元素化为己用。其中,高更笔下的塔希提岛原住民更是被普遍符号化为了西方文明之外的“高贵的野蛮人”。

将原始主义视为反叛学院风格、寻求现代创新的武器,这种做法在本质上与让·卢梭和欧文·琼斯的观点毫无二致。但在早期全球化的语境中,被高更、马蒂斯和毕加索等人奉为圭臬的原始主义却还具有殖民主义的隐藏属性。正是这种属性建立了原始主义与儿童在隐喻层面的关联。19世纪中叶之后,新老殖民国家掀起了瓜分世界的殖民狂潮,文物的掠夺和殖民地的侵占使得当时的艺术家能够大量接触到这些“落后地区”的艺术作品。但正是这些作品,使他们看到了原始主义所蕴含的无限的创造生机。因为,相对高度成熟的西方艺术体系而言,非洲等地的原始主义艺术相当于西方艺术发展的儿童时期,正如西方殖民主义者认为非洲、美洲和大洋洲仅相当于高度文明化的西方社会发展的儿童阶段一样。他们在原始主义“身上”恍惚回到了自己的童年,依稀看到了一种野蛮的生命意象,并希望借此刺激和推动已有的社会及艺术体系的变革与创新。这种将原始民族或部落(原始主义)类同为孩子或儿童的比喻,为欧美等“成人”帝国的殖民主义统治提供了一种另类的合法性。[4]

图3 阿尔多·凡·艾克20世纪50年代为阿姆斯特丹街头设计的儿童游乐设施

图4 卡雷尔·阿佩尔 《嗨,嗨,万岁!》82cm×127cm 布面油画 1949年

图5 受弗里德里希·福禄陪尔儿童教育思想启发的游戏课程构件,19世纪末20世纪初

原始主义作为一种殖民主义的意识形态,实际上来源于人类学的观点,尤其是有关进化论的体质人类学。可以说,现代原始主义的发展史与人类学对于“原始社会”的研究史是同时推进的。因此,从启蒙思想到人类学再到殖民主义,有关儿童的语义在现代主义范式中已经发生了畸变,即儿童作为喻体被附加了更多的含义。但可见的是,儿童在这个过程中始终作为生命与活力的意象而存在。

现代艺术与设计领域的这种将儿童与原始主义直接关联在一起的做法并不只是发生在19世纪末20世纪初,相反,这种观点长期存在,几乎持续了大半个20世纪,尤其是在设计领域。在20世纪的不同时间点,这种文化现象就是艺术自发的一个隐喻。[5]比如在建筑设计领域,弗兰克·劳埃德·赖特1928年在弗吉利亚州的汉普顿为非洲裔美国儿童设计的罗森瓦尔德·惠蒂埃学校就是一个典型的例子(图2)。罗森瓦尔德学校是美国大制药商朱利叶斯·罗森瓦尔德发起的基金会为提高非洲裔美国儿童的文化素养和减少贫穷而援建的项目。该项目自1913年发起,到20世纪20年代末,已经建成超过4000所学校。由于这些学校缺乏良好的设计,当时濒临破产、事业需要重新起步的赖特被他的客户推荐在汉普顿设计一座“更加好看”的乡村校舍。赖特打破了当时这类校舍像盒子一样的四面围墙、斜屋顶的结构,他的设计是基于一种庭院形态的概念,即以一座供儿童游戏的庭院(游泳池和花园)为中心,四周环绕着教室、办公区域和一座礼堂。其中,建筑大量使用了几何形的窗户、V形图案的彩色木瓦板以及带一定角度、能够将日光反射进教室的斜屋顶。

整个设计都是从儿童的角度出发,几何的形状、明亮的颜色以及游戏的空间,其目的在于使教育更加令人满意也更加高效。赖特的设计表面上与现代学前教育的先驱弗里德里希·福禄培尔的幼儿教育理念相符,但其设计背后的意图却将儿童与原始主义关联在了一起。在1928年写给达尔文·马丁的一封信中,赖特说道,“学校应是一个快乐的地方,即便对黑人来说也是如此”。在后来送给建筑师阿尔伯特·卡恩的设计草图复印件中,赖特解释了他的设计意图:“相比较于既狭小又老式的新英格兰风格校舍,我希望自己设计的学校建筑在色彩上更加明亮,在形式上更加突出,这样更能贴近黑人的内心。”虽然由于种种原因,赖特的设计方案并没能付诸实践,但无法否认的是,罗森瓦尔德学校的建筑设计反映了赖特对于原始主义和儿童的认知,即以非洲裔美国人为代表的原始民族就像喜欢音乐和舞蹈的儿童一样,对于色彩、几何、图案和抽象有着更好的感知和欣赏能力。[6]正是基于这样的认知,赖特才做出了这样的设计。

类似的儿童与原始主义的汇流也可以在1950年代的荷兰结构主义建筑设计师阿尔多·凡·艾克在阿姆斯特丹设计的为数众多的儿童游乐设施和北欧眼镜蛇艺术家群体的作品以及1960年代末的反文化运动中找到。比如阿尔多·凡·艾克为战后阿姆斯特丹设计的结构主义风格的儿童游乐设施(图3),这种揭示了建筑结构从现代主义功能主义自上而下的空间组织向结构主义自下而上的空间协商的范式转变的设计形式,实际上隐含了一种有关儿童的深层观念。当时阿尔多·凡·艾克与眼镜蛇画派交往颇深,后者对原始主义艺术和儿童绘画甚感兴趣(图4),认为没有受到现代礼仪污染的儿童想象与原始主义的自发性是这个充满了“人造物、谎言和贫瘠的病态社会”中真实性的特殊所在。[7]眼镜蛇画派的观念对凡·艾克产生了重要影响,使他在以儿童为对象进行设计的时候产生了更深入的思考。按照卡琳·贾施克的解释就是:“凡·艾克对儿童的兴趣大体是受到了这样一种信念的启发,即儿童的纯真与自发行为能够经建筑师之手将这些积极的特征灌输在建筑结构之中。用艾克的话说就是,将空间变成场域。这种观点代表了一种现代主义原始主义的形式,即在‘原始’物体中发掘的潜力或可能性被返回至或应用于‘原始’群体”[8]。

图6 保罗·克利 《红色气球》31cm×31cm 布面油画 1922年

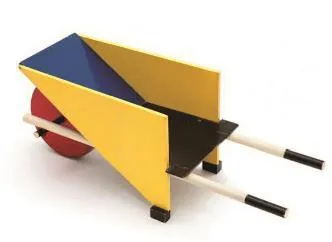

图7 赫里特·里特菲尔德设计的儿童独轮手推车玩具,1923年

图8 托雷斯-加西亚为玩具公司设计的儿童玩具,1925年

阿尔多·凡·艾克将儿童视为原始族群,而他的设计也被认为是从原始中来,到原始中去。这种观点在那个年代并不是孤例,也不仅限于艺术和设计领域。比如1959年人类学家道格拉斯·牛顿仍然将“遍及世界的儿童情谊”描述成“最大的原始部落,也是唯一一个没有显示任何消亡迹象的东西”[9]。以上迹象表明,在20世纪70、80年代儿童作为一门学科被研究之前,这种将儿童与野蛮人或原始主义联系在一起的观点或线索始终存在。这种观点的普遍流行也说明了,儿童因为自身亲近自然本性和直觉的特性,更多被追求形式直觉的现代主义当作一种野蛮的生命意象。虽然在这个观点的辐射之下,“儿童本位”遭到了很大程度的刻意忽视或压抑,但作为生命力、想象力和创造力的共识性象征,从另一个角度或线索来看,儿童在现代艺术与设计中也体现出了“积极的正面形象”。

2.作为游戏的创造

儿童作为一种野蛮的富有创造力的生命意象,这种始于让·卢梭的启蒙思想在19世纪末20世纪初已然是一种被广泛认可的观点。它所产生的影响不仅体现在艺术层面,而且在各个领域带来了有关儿童的重新定义和全新认知,尤其是在教育层面。儿童的自由及创造的自然本性应该得到尊重,基于这种现代儿童观,欧美国家从19世纪下半叶到20世纪初兴起了所谓的“幼儿园运动”,试图将儿童的教育引入现代化的正轨。这种强调儿童的想象、行动和整合实践的教育行动产生了广泛的国际影响力,不仅导致了儿童教育理论及方法的决定性改变,更是间接将儿童作为一个世纪问题摆在了人们面前。瑞典社会理论家和设计改革论者艾伦·凯早在1900年就出版了一本影响甚广的著作《儿童的世纪》,呼唤从社会、政治、美学和心理等方面进行全方位的变革。这个富有远见的变革宣言将儿童的普遍权利和福祉作为20世纪的重要任务。[10]即便历史证明20世纪并不是儿童的世纪,但没有人会否定艾伦·凯的远见卓识正在新千年的第一个世纪成为现实。

影响甚广的“幼儿园运动”所带来的不仅是人们对儿童及儿童教育问题的关注,它还因为规划适合儿童创造力培养的科学课程体系而在一定程度上催生了前卫艺术实验,对现代设计的实践和发展也产生了一定的影响。比如福禄培尔在19世纪上半叶为幼儿园儿童开发了一个由20个游戏物体组成的名为“礼物”的课程。其中一部分“礼物”保留了它们原初的形状,包括不同颜色的针织球、木制的积木、制作图案要用的镶花地板构件,以及钢环。其他“礼物”则是各种材料,用于各种改造和组合的游戏活动所需(图5)。的确,游戏成了新的儿童教育体系的核心,这在当时是一个非常激进的有关抽象设计教育体系的实验,意在探索和理解自然世界的基本结构和相互关联,以此培养儿童的创造力和求知欲。毫无疑问,这种强调抽象感性的课程体系对很多设计师和艺术家产生了重要影响。

图9 奥斯卡·施莱默为他的舞台代表作《三人芭蕾》设计的海报招贴,1926年

图10 乐高儿童积木玩具

虽然“幼儿园运动”对于现代儿童的重新发现与培养如此重要,甚至对现代艺术与现代设计的发展起到一定的助推作用,但令人遗憾的是,由于突出儿童的自由游戏和普遍认为女性因为具有和善与耐心的品质而更加适合教育儿童,导致它在传统的现代设计史中处于绝对的边缘位置。虽然“幼儿园运动”没能获得其应有的历史地位,但它却有力佐证了如下观点和事实,即儿童的天性在于游戏,而游戏内含无限的创造性。然而,有关儿童的现代设计叙事对于游戏的态度必定是极为矛盾的。一方面,与儿童有关的游戏被认为是次要的,因而儿童的游戏世界被认为是不那么重要的世界,但另一方面,游戏及其创造属性却是儿童回归主体本位的最重要的凭借,也是儿童与现代设计发生联系的最为直观的媒介。毕竟,现代设计的实践在一定程度上就像儿童游戏地创造,甚至现代设计师已经意识到要向儿童学习如何游戏地创造。

现代心理学家西格蒙德·弗洛伊德在20世纪初的写作中对于儿童游戏、艺术创作及其两者的关系有过精彩的分析。“游戏的儿童的行为,同一个富有想象力的作家在这一点上是一样的,他创造了一个自己的世界,或者更确切地说,他按照使他中意的新方式,重新安排他的天地里的一切”[11],而“艺术作为富于想象的创造,正如白昼梦一样,是童年游戏的继续和替代”[12]。弗洛伊德认为,儿童的游戏是儿童借助想象来满足自身愿望的虚拟活动,而作为想象性的精神游戏,艺术既是人的现实欲望的替代性满足,也是人的自由在虚拟性精神生活领域的拓展。因此,儿童的游戏活动在本质上与艺术创作如出一辙,艺术创作就是儿童游戏的变体,两者都是富于想象和创造的。虽然弗洛伊德从心理分析角度展开对于游戏和艺术的分析由于视野狭隘而必定存在一定的局限之处,但不可否认,游戏与艺术的密切关联在强调反叛和创新的现代艺术中体现得尤为明显。纵览现代艺术的历史,不仅有亨利·卢梭、保罗·克利、胡安·米罗、眼镜蛇画派等主动向游戏的儿童学习,游戏更是被情境主义国际等左派团体视为“破除景观魔咒”,“将景观生活颠倒为艺术瞬间”的文化批判武器。[13]

而在现代设计领域,许多设计师早已意识到了艺术创造与游戏的内在关联,因为儿童与游戏之间的天然联系,他们便将设计的目光转向儿童并且正视儿童的存在,由此,“儿童本位”开始在现代设计中苏醒。在早期,这种苏醒得益于设计师主动意识到儿童的游戏属性并给他们设计游戏活动所需的玩具。20世纪初的绝大多数玩具设计师刚开始并不是专职的玩具设计师,他们往往是前卫艺术家,比如画家、雕塑家或建筑师等。由于各种偶然的原因,他们参与了儿童游戏玩具的设计实践。比如,保罗·克利、赫里特·里特菲尔德和托雷斯-加西亚等人。克利和里特菲尔德都是在抚养和教育自己孩子的过程中认识到了儿童游戏与艺术设计之间双向的重要关系。在加入包豪斯之前,克利曾为他的儿子设计了数量众多的木偶玩具。不仅这些设计,乃至他的众多绘画都是向纯真的理想主义的儿童学习如何通过风格化的形式重新创造世界的产物(图6)。而木匠出身的里特菲尔德在给自己儿子设计玩具的时候,将原色和结构等构成主义元素融入其中,从而大体奠定了儿童玩具设计的“套路”(图7)。相比较于克利和里特菲尔德,加西亚为儿童设计玩具完全是迫于生计。作为一位前卫艺术家,加西亚曾在穷困潦倒时为弗朗西斯科·兰布拉和阿拉丁玩具公司设计了很多儿童玩具(图8)。它们的灵活性和互动性特征使其具有了儿童教育和智力开发的功能。这种解构物体的前卫设计手法为玩具带来了生机,就像风格派设计师凡·杜斯伯格所说:“他触摸了死去的东西和普通的材料,而后它们恢复了生命。设计师在你面前放了一个着色的木质小雕塑或者他设计的一个简单的玩具,它们似乎在以奇妙的方式在呼吸。”[14]设计师像儿童一样寻找图案与形式,并在其中进行关联。对于儿童和成人,作为一种理解空间关系和解决问题的路径,形式创造和创造性游戏的重要性已经被越来越广泛地接受。

作为现代设计教育的开端,包豪斯在设计教育和设计实践中也极为重视儿童游戏之于创造力的作用。有关儿童玩具的设计实践和儿童游戏的思维方式贯穿了包豪斯的历史。一方面,儿童玩具被视为鼓励成人创造性的一种手段,比如奥斯卡·施莱默为他的舞台代表作《三人芭蕾》设计的海报招贴(图9),以原色和抽象的身体形态为元素构成。显然,这种形态的原型来自儿童的木偶游戏玩具。另一方面,游戏的生活和创作方式也是创造性的一种来源。比如安妮·阿尔伯斯后来对20世纪20年代初包豪斯纺织工作坊学生的回忆:“他们开始显得非常业余,充满了玩闹嬉戏,但渐渐地,从他们的游戏中生发出了某些东西,看起来像是一种独立的新趋势。”[15]虽然包豪斯设计教育强调理性主义和功能主义的产出,但不可否认的是,有关感性和直觉的东西在整个教育过程中扮演了非常重要的角色。这从德国包豪斯期间格罗皮乌斯坚持聘用艺术家进行基础课教学以及莫霍利-纳吉在芝加哥创办新包豪斯期间沿用这个传统就可以明显看出。而在这个过程中,游戏以及与游戏相关的一切是非常重要的一环。

曾在包豪斯任教的设计大师马塞尔·布劳耶直接将儿童的游戏行为与构成主义艺术原理关联在一起。虽然构成主义艺术观念的产生是否与儿童游戏存在内在的关联并没有直接的证据支持,但无可否认的是,福禄培尔开发的“20个礼物”课程确实与构成主义原理非常相似。正如布劳耶所说,游戏在成为一名建筑师的过程中扮演了非常重要的角色:“当儿童在玩建造积木的时候,他们发现这些积木能够互相组装,因为它们是方形的…随后,儿童发现这些积木都是空的,四边可以变成建筑的墙,还有屋顶和结构……当意识到了这些,儿童就变成了一位建筑师。成为空洞和空间的掌控者,几何结构的神父。”[16]作为一种探索想象性空间和于微观中建造世界的方式,游戏无疑是建筑设计启蒙的一种非常好的媒介。游戏之于艺术设计创造的重要作用在后来新发明且广受欢迎的构成主义玩具上得到了进一步地有效印证(图10)。

这样的例子还有很多,它们都说明了儿童因为天生契合游戏的属性,以及通过游戏掌握不同思维方式的创新能力,而逐渐被现代设计师关注和重视。在这个语境下,儿童本位的回归在现代设计叙事中本应该是一个必然的结局,但正因为儿童作为成人的“他者”以及现代主义对于游戏的偏见,导致儿童仍然是现代设计史中最被忽视的一个群体。即便如此,儿童及其游戏,这个在20世纪涌现的文化现象,直到今天仍然具有极其重要的价值,小到设计层面,大到人类发展的高度。而现代设计有关儿童的叙事告诉我们,成人向儿童学习是有必要的,即便在环境和经济发生危机的当下也是如此。因为游戏将是我们与物质和想象世界关联起来的关键所在。

在现代艺术与设计中,有关儿童的叙事大体存在如上两条线索,即一方面,儿童作为一种野蛮的生命意象,它是对以传统为典型的僵化和程式的反叛,也是生命力的内在标志;另一方面,儿童因为与游戏的内在关联而被贴上创造性的标签,对于现代设计实践带来一定的启示和推动。然而,即便儿童对于现代设计如此重要,但在现代设计的历史中,儿童却始终处于一种“显”而不“见”的状态。哪怕由儿童所启发的设计风格多么有趣,也极少得到严肃的批评关注。当然,这是现代主义的偏见,也是它的固有局限所致。好在后现代主义以来,这种局面不断得到改善,儿童作为一个群体逐渐成为各个学科的重点研究对象[17]。它所产生的影响不仅使儿童自身的需求得到了正视,乃至与儿童有关的一切也在被质疑和反思,比如儿童与成人之间的关系。西方设计领域在这方面做了很多工作,比如1990年在阿斯本举行的国际设计会议专门以“设计成长”为主题,而2012年在纽约现代艺术博物馆举办的同名展览则从儿童的角度对20世纪的设计史进行了重新梳理。的确,有关儿童的现代设计叙事必须得到反思、批判、重新发掘和全新建构。儿童,理应得到史无前例地重视,因为当下我们正处在一个儿童的世纪。

注释:

[1]欧文·琼斯:《装饰的法则》,张心童译,杭州:浙江人民美术出版社,2018年,前言。

[2]Owen Jones,The Grammer of Ornament,London:Bernard Quaritch,1868,p.16.

[3]James Trilling,Ornament:A Modern Perspective,Seattle:University of Washington Press,2003,p.144.

[4]参见William Rubin (Ed.),“Primitivism”in 20th Century Art:Affinity of the Tribal and the Modern,New York:the Museum of Modern Art,1998.

[5]参见Jonathan Fineberg(Ed.),Discovering Child Art:Essays on Childhood,Primitivism and Modernism,Princeton:Princeton University Press,1998.

[6]Diana Budds,The Frank Lloyd Wright Project History Conveniently Forgot,https://www.fastcompany.com/90132505/the-frank-lloyd-wright-project-historyconveniently-forgot.

[7]Cobra #4,cited from Demerijn,Aldo Van Eyck and the City as Playground,in Ana Mendez de Andés (red).Urbanacción 07/09,Madrid: La Casa Encendida,2010.

[8]Karin Jaschke,Architecture as artifice,in James Madge and Andrew Peckham (Eds),Narrating Architecture:A Retrospective Anthology,New York: Routledge,2006,p.31.

[9]引自Iona and Peter Opie,The Lore and Language of Schoolchildren,Oxford: Clarendon Press,1959,p.2.

[10]Allen Key,Century of the Child,G.P.Putnam’s Sons,1909.

[11]西格蒙德·弗洛伊德:《论创造力与无意识》,孙恺祥译,北京:中国展望出版社,1986年,第42页。

[12]同上,第49页。

[13]参见朱橙:《艺术的废除与实现:情境主义国际艺术观念研究》,硕士学位论文,中央美术学院,2013年,第23页。

[14]引自Jorge Castillo,The Antagonistic Link:Joaquin Torres-García-Theo van Doesburg,Amsterdam:Institute of Contemporary Art,1991,p.68-69.

[15]引自Gillian Naylor,The Bauhaus Reassessed:Sources and Design Theory,New York: E.P.Dutton,1985,p.109.

[16]引自Gyula Ernyey (Ed),Marcel Breuer:Principles and Results,Hungary: Pannonia,2010,p.106.

[17]比如英国伯明翰当代文化研究中心从创立之初就将儿童漫画以及流行音乐与儿童文化作为研究规划的构成。