湖北省早稻灌溉定额修订方法研究

2019-08-30潘少斌刘路广张建涛陈绪勋杨小伟

潘少斌,刘路广,吴 瑕,张建涛,陈绪勋,董 苇,杨小伟

(1. 湖北省水利水电科学研究院,武汉 430070; 2. 湖北省节水研究中心,武汉 430070)

0 引 言

据统计,近10年湖北省早稻种植面积基本在40 万hm2左右,种植范围涉及湖北省中部、东部及中南部。早稻作为湖北省主要灌溉作物之一,其灌溉用水是湖北省农业用水乃至全省用水总量的重要组成部分。

灌溉用水定额是农业节水灌溉、水资源优化配置的重要依据,是实行最严格水资源管理制度的基础[1]。随着农业现代化及节水技术的发展,早稻品种、耕作方式、灌溉模式及管理水平均发生了变化,早稻灌溉用水定额也发生了相应变化[2-5]。然而,湖北省现行早稻灌溉用水定额标准颁布于2003年,历时近15年,已难以适应当前及今后的水资源管理需求。基于目前研究现状及问题,有必要进行早稻灌溉定额修订,以便更好地指导早稻灌溉用水管理。

1 资料情况与计算分区

1.1 资料情况

(1)灌溉试验资料。本次早稻灌溉定额修订共搜集团林、明山、梅川、徐家河、四湖、古角、白莲河、金星、南川、三湖连江、长渠、望城岗等12个灌溉试验站的早稻试验成果,试验成果涵盖了湖北省所有早稻种植区域。

(2)气象资料。搜集了湖北省早稻种植区内42个气象站点资料,主要包括逐日降雨、蒸发、日照时数、温度、湿度、风速等。

(3)实地调研。考虑早稻灌溉试验成果年代久远,以及灌溉试验条件与大田种植具有一定差异,直接采用试验资料难以完全满足灌溉定额修订要求,需要进行实地调研。2018年3月15日-23日,对天门市、麻城市、浠水县、通山县等早稻种植典型县市的灌溉用水情况进行了实地调研,摸清了早稻生育期、灌溉水层控制标准、降雨利用等情况。

1.2 计算分区

为便于定额修订成果衔接与应用,本文结合湖北省农业区划和干旱分区,根据湖北省早稻种植区域分布,以江汉平原区、鄂东南山丘区、鄂东沿江平原、鄂东北山丘区和鄂中丘陵区为早稻灌溉用水定额计算分区。

2 早稻灌溉定额相关参数计算与分析

2.1 早稻作物系数计算与规律分析

作物系数(Kc)指不同生育期实际作物蒸发蒸腾量与参考作物蒸发蒸腾量的比值,体现了实际作物和参考作物之间物理和生理上的差异。本文根据试验实测的作物需水量和推求的参考作物需水量,反推作物系数。

(1)不同品种早稻作物系数变化规律分析。为分析早稻品种对作物系数的影响,选择团林站相同灌溉模式下不同品种早稻不同生育期作物系数进行对比分析,见图1。由图1可知,早稻品种对作物系数具有一定影响,主要原因是不同品种作物高度、叶面积指数等特性参数会有一定的差异,进而影响作物需水量和作物系数[6,7]。总体来讲,不同品种早稻作物系数差异性并不大,作物系数均在抽穗开花期前后达到最大值。另外,尽管对比分析采用的灌溉模式相同,但由于试验数据年份不同,并未消除气候因素对作物系数的影响。

图1 团林站早稻不同品种不同生育期作物系数

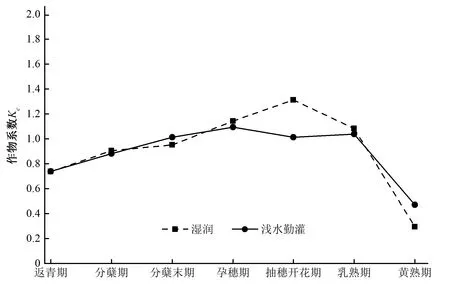

(2)不同灌溉模式早稻作物系数变化规律分析。为分析不同灌溉模式对早稻作物系数的影响,选择团林站同一年份同一品种不同灌溉模式不同生育期早稻作物系数进行对比分析,见图2。由图2可知,不同灌溉模式早稻作物系数具有一定差异性,但差异不大。由于不同灌溉模式的稻田蓄水深度不同,导致稻田保持田面有水层的天数有所不同,因此株间蒸发量略有区别。但是各生育期田间土壤基本达到饱和含水率以上,因此作物腾发量虽有一定差异,但差异并不大,这也是不同灌溉模式下作物系数差异不大的原因。

图2 团林站早稻不同灌溉模式不同生育期作物系数(广陆矮,1976年)

(3)不同生育期早稻作物系数变化规律分析。考虑到灌溉模式影响较小,因此早稻作物系数不按灌溉模式进行分类。根据各灌溉试验站试验成果,去除各生育期作物系数奇异值,采用算术平均法确定各灌溉试验站不同生育期早稻作物系数,具体见图3。由图3可知,早稻作物系数基本呈现单峰的变化趋势,在抽穗开花期前后作物系数最大。返青期、分蘖末期和黄熟期作物系数相对较小,原因主要是返青期作物蒸腾量相对较小,而分蘖末期和黄熟期一般采取晒田或落干措施,土壤水分较少,作物腾发量相对较小。

图3 各试验站不同生育期早稻作物系数

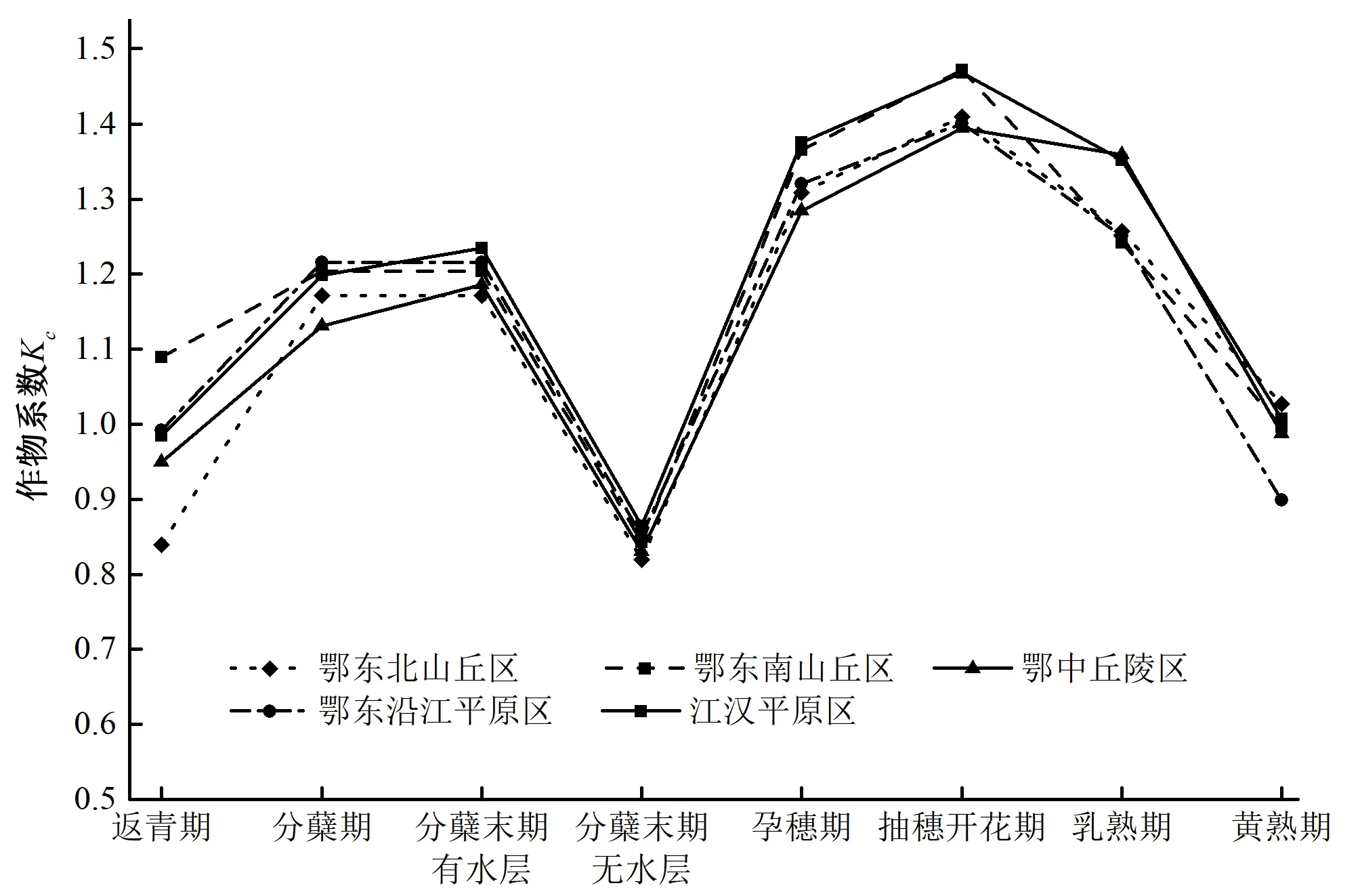

(4)不同分区早稻作物系数。根据灌溉定额分区以及各分区灌溉试验站分布,采用算术平均法确定各分区不同生育期早稻作物系数。具体计算成果见图4。由于早稻分蘖末期采用晒田措施,而灌溉试验资料并未进行详细划分。根据试验数据成果分析,分蘖末期(无水层)早稻作物系数可由分蘖末期(有水层)早稻作物系数乘以0.7折算。由图4可知,各分区早稻作物系数变化趋势基本一致,具有一定差异,但相差并不大。作物系数差异性是地形、土壤、气候、灌溉模式、品种等因素综合作用的结果。

图4 各分区不同生育期早稻作物系数

2.2 稻田渗漏量变化规律分析

(1)不同灌溉模式早稻稻田渗漏量变化规律分析。根据团林站1975年早稻灌溉试验成果可知[图5(a)],本田各生育阶段,除抽穗期外,其他生育期浅灌勤灌模式日均渗漏量大于浅灌湿润模式。根据团林站1979年早稻灌溉试验成果可知[图5(b)],早稻本田生育期内,浅灌适蓄模式相比浅灌晒田模式各生育期日均渗漏量大小不一,但总体上浅灌适蓄模式日均渗漏量略大于浅灌晒田模式。这表明,灌溉模式对稻田渗漏量具有一定影响,随着蓄水深度的增加,稻田渗漏量呈增大趋势。但总体上,不同灌溉模式之间稻田渗漏量相差并不大。

图5 早稻不同灌溉模式不同生育期日均渗漏量(团林站)

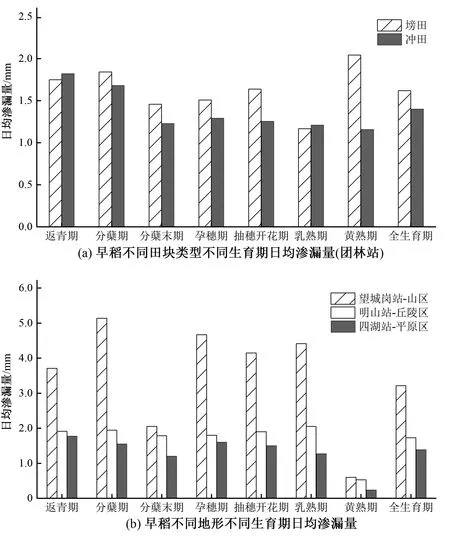

(2)不同地形早稻稻田渗漏量变化规律分析。选择团林站塝田和冲田试验成果分析可知[图6(a)],早稻本田各生育阶段,塝田日均渗漏量普遍高于冲田日均渗漏量。选择山区(望岗坡站)、丘陵区(明山站)、平原区(四湖站)3种地形典型试验站试验成果进行分析[图6(b)],早稻不同生育阶段内日均渗漏量呈现山区>丘陵区>平原区的变化规律,地形因素对稻田渗漏量影响较为明显。

图6 早稻不同地形不同生育期日均渗漏量

(3)不同分区早稻稻田渗漏量。根据稻田渗漏量变化规律分析可知,灌溉模式和地形因素对稻田渗漏量均具有一定影响,而地形因素影响较大。基于稻田渗漏量影响因素分析,根据地形条件采用灌溉试验站资料确定不同分区不同生育期稻田渗漏量。对于节水灌溉模式,如间歇灌溉或“薄浅湿晒”等,可将生育期内稻田土壤含水率低于饱和含水率时渗漏量设置为0进行处理。不同分区稻田渗漏量成果见表1。分蘖末期有水层时的日均渗漏量参考分蘖期,分蘖末期无水层时的日均渗漏量为0。泡田期日均渗漏量采用返青期日均渗漏量。

表1 不同分区早稻不同生育期日均渗漏量 mm

2.3 泡田期水面蒸发与饱和需水量计算与分析

(1)水面蒸发。稻田插秧前需要泡田,当早稻泡田期有大型蒸发皿水面蒸发观测资料时,直接采用观测值;当无大型蒸发皿观测资料时,则由小型蒸发皿观测值或参考作物腾发量进行转换。以监利县为例,大型蒸发皿水面蒸发量e大与参考作物腾发量ET0、大型蒸发皿水面蒸发量e大与小型蒸发皿水面蒸发量e小之间关系见图7。

(2)饱和需水量。早稻泡田饱和需水量与泡田前的土壤含水量直接相关,而土壤含水量受降雨和蒸发等因素影响具有不确定性。早稻一般在4月中下旬泡田,湖北省11月至次年4月降雨普遍较少,土壤含水率不高,早稻泡田前土壤初始含水率取田间持水率的70%,耕作层土壤厚度取200 mm,土壤饱和含水率为46.48%,田间持水率为66.39%(占土壤孔隙率),经折算早稻泡田饱和需水量为50 mm。

2.4 生育期及田间水层控制标准

(1)早稻生育期。早稻生育期受作物品种、地理位置、气候因子(气温、日照、湿度)等因素影响[8]。根据试验成果和实地调研,湖北省早稻插秧一般在4月底至5月初,收割一般在7月下旬,生育期(含泡田期)长度为90 d左右。人工耕作情况下,早稻泡田时间一般在6~7 d左右,而机械耕作条件下,泡田期极大缩短,一般在1~2 d之内。考虑计算方便,避免更多的统计分析工作,不同生育期生长天数每年采用固定值,即多年平均值。

(2)早稻田间水层控制标准。根据实地调研,浅灌适蓄是目前湖北省大田早稻灌溉的主要模式;由于间歇灌溉具有节水、灌水次数少等优点,更容易在大田,特别是灌溉条件较好的地区推广。因此,节水灌溉模式选择间歇灌溉。根据试验成果和实地调研,早稻蓄雨上限深度山丘区一般大于平原区、降雨量小的地区(枯水地区)一般大于降雨量大的地区(丰水地区)。根据地形条件、灌溉试验成果、实地调研、早稻不同生育阶段需水情况,确定了不同分区浅灌适蓄和间歇灌溉2种灌溉模式下早稻灌溉水层控制标准[9],具体见表2。

图7 监利县e大与ET0、e大与e小之间关系

3 早稻灌溉定额计算成果与合理性分析

3.1 不同灌溉分区早稻灌溉定额计算成果

根据灌溉定额计算参数与影响因素分析,早稻灌溉定额受灌溉模式及耕作方式影响较为明显[10,11]。灌溉模式对作物腾发、田间渗漏及降雨有效利用率均有较大影响;机械耕作方式与人工耕作相比,极大缩短了泡田时间,进而影响泡田定额。因此,早稻灌溉定额按照灌溉模式分为浅灌适蓄和间歇灌溉;按照耕作方式分为人工耕作和机械耕作。灌溉模式与耕作方式进行组合共计算4种灌溉定额:人工耕作+浅灌适蓄、机械耕作+浅灌适蓄、人工耕作+间歇灌溉、机械耕作+间歇灌溉。

表2 不同分区早稻不同生育阶段水层控制标准

注:①0~30~50指灌溉下限、灌溉上限和蓄雨上限;灌溉下限90%指土壤含水率占饱和含水率的百分比。②间歇灌溉下限低于饱和含水率时,可根据土壤特性、犁底层埋深等折算成水深。

根据上述早稻灌溉定额计算方法,计算1973-2013年各典型县早稻灌溉定额。根据不同分区典型县市早稻灌溉定额,采用算术平均法确定不同分区不同频率早稻灌溉定额,具体成果见表3。

表3 湖北省不同分区不同县市不同频率早稻灌溉定额 m3/hm2

注:本次修订早稻灌溉定额与2003年灌溉定额比,增长1%(含1%)以上记为“↑”,减少1%(含1%)以上记为“↓”,变化在1%以内,记为“→”。

由表3可知,同一分区相同灌溉模式和频率下,机械耕作灌溉定额一般低于人工耕作下的灌溉定额,表明耕作方式进步有利于农业节水;相同耕作方式与频率下,间歇灌溉灌溉定额低于浅灌适蓄灌溉定额,主要是因为间歇灌溉有利于提高降雨利用率。从灌溉用水定额分区上讲,鄂东南山丘区和鄂东沿江平原的早稻灌溉定额相对较低,而鄂东北山丘区、鄂中丘陵区和江汉平原区相对较高。早稻灌溉定额空间差异主要是早稻耗水量和降雨量综合作用的结果。

3.2 不同分区早稻灌溉定额合理性分析

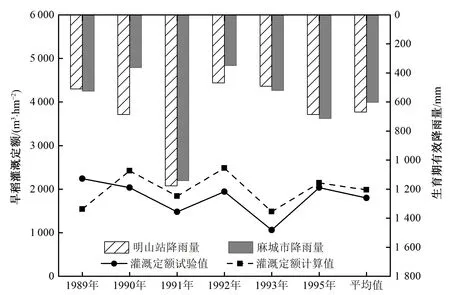

(1)与相关试验成果对比分析。选择明山站早稻灌溉定额试验观测值与试验站所在的麻城市早稻灌溉定额计算值进行对比分析。灌溉定额为生育期内灌溉定额,不包括泡田定额;试验值采用浅灌中蓄模式,计算值采用浅灌适蓄模式。剔除试验值中明显奇异值后,对比结果见图8。

由图8可知,麻城市早稻灌溉定额计算值与明山站观测值变化趋势一致,且相差较小,产生差异的主要原因可能是生育期降雨量不同导致。从早稻灌溉定额多年均值看,明山站观测值为1 797 m3/hm2,麻城市计算值为1 983 m3/hm2,计算值相对偏大,但是考虑到降雨的差异(多年平均降雨量明山站为670 mm,麻城市为602 mm),误差在合理范围内。这表明计算参数取值合理、定额计算成果可靠。

图8 麻城市早稻灌溉定额计算值与明山站观测值对比

(2)与2003年颁布的标准对比分析。如表4所示,与2003年早稻灌溉定额相比,人工耕作+浅灌适蓄灌溉模式条件下,鄂东北山丘区、鄂中丘陵区早稻灌溉定额明显降低;其他分区除鄂东沿江平原、鄂东南山丘区85%频率的早稻灌溉定额略有下降外,不同水平年均有所增长,但增长幅度不大。机械耕作浅灌适蓄灌溉模式条件下,除鄂东沿江平原区50%与75%频率、鄂东南山丘区50%频率的早稻灌溉定额提高超过5%以外,其他分区不同水平年均有一定程度降低或基本保持不变(增长幅度小于5%),这表明先进耕作方式能够促进农业节水。人工耕作间歇灌溉模式条件下,除鄂东沿江平原区50%频率基本保持不变外,各分区不同水平年早稻灌溉定额均有一定程度降低,这表明节水灌溉模式的节水效果较好。机械耕作间歇灌溉模式条件下,各分区不同水平年早稻灌溉定额均有一定程度降低。由于本次早稻灌溉定额修订考虑了灌溉模式及耕作方式,与2003年标准相比,更能真实反映湖北省早稻灌溉用水水平。

4 结论与建议

本文基于灌溉试验成果及实地调研,计算并分析了湖北省不同分区早稻作物系数、稻田渗漏量、泡田期水面蒸发量、饱和需水量、生育期及水层控制标准等灌溉定额计算参数;通过分析耕作方式与灌溉模式对早稻灌溉定额的影响,提出了4种组合模式下不同分区不同频率早稻灌溉定额, 更全面地反映了湖北省早稻灌溉用水水平,用水户可根据耕作方式和灌溉模式的不同选择相应的灌溉定额成果,具有一定先进性与可操作性。目前,湖北省主要适用机械耕作+浅灌适蓄条件下的灌溉定额,对于水源和灌溉设施条件较好的地区建议采用机械耕作+间歇灌溉条件的灌溉定额。