辽西半干旱区不同施氮水平下玉米‖花生系统对花生结瘤特性的影响

2019-08-30冯良山孙占祥郑家明杜桂娟张东升高砚亮

冯 晨,冯良山*,孙占祥*,郑家明,杜桂娟,张东升,张 悦,高砚亮

(1.辽宁省农业科学院耕作栽培研究所,辽宁 沈阳 110161;2.中国农业大学资源与环境学院 北京100193;3.沈阳农业大学土地与环境学院,辽宁 沈阳 110866)

辽西风沙半干旱区是我国风沙半干旱区的典型代表,也是辽宁省重要的粮食生产基地,该区域拥有丰富的光热资源,增产潜力巨大,但存在水资源匮乏、旱灾频发、风蚀沙化和水土流失严重等突出问题[1-3],严重制约了区域农业和农村的持续发展[4-5]。

针对上述存在问题,结合区域主要作物类型,经多年研究,提出了玉米和花生间作技术模式,并逐渐在区域得到应用和推广。目前国内外有关玉米‖花生间作的研究有很多,包括间作对产量[6-7]、光合利用[8]及作物养分[9-12]等方面的影响,但针对风沙半干旱区自然环境与资源条件的玉米‖花生体系相关研究极少涉及。已有研究表明,玉米与花生间作能够改善辽西半干旱区作物土壤水分利用环境,提高农田土地和水分生产力[13];高砚亮等[13-14]提出4∶4(行比)为更适合于辽西地区的玉米与花生间作模式,并发现玉米‖花生系统可使作物比根长下降,根表面积密度显著提高;王海新等[15]通过研究得出了较好的玉米‖花生系统防风蚀技术模式。由此可见,已有针对风沙半干旱区的研究也多集中于玉米‖花生系统产量效益与配置筛选,区域风蚀防治,间作体系水分利用和根系分布等方面,有关区域玉米‖花生系统对花生结瘤固氮影响方面的研究尚未见报道,而针对间作花生结瘤固氮进行研究,对于充分发挥间作花生共生固氮功能,减少氮肥施用,提高区域资源利用效率具有重要意义。

为了明确风沙半干旱区玉米‖花生体系花生的结瘤特性,本试验以农业部阜新农业环境与耕地保育科学观测实验站为研究平台,采用微区试验,设置不同种植模式及不同施氮量,研究不同供氮水平下玉米‖花生系统对花生根瘤特性的影响,为丰富区域禾本科‖豆科间作理论,以及从养分层面揭示玉米‖花生系统提高旱作农田生产力的机制提供理论和数据支撑。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验区位于阜新市阜新蒙古族自治县阜新镇(东经121˚46′,北纬42˚09′)农业部阜新农业环境与耕地保育科学观测实验站。该区域属温带季风大陆性气候,年均温6~8℃,5~9月的日照时数1 200~1 300 h,无霜期135~165 d。年降水量350~500 mm,降水变率大,“十年九春旱”是当地基本气候特征。供试土壤基本理化性质:容重1.35 g/cm3,pH值6.85,有机质13.82 g/kg,全氮0.78 g/kg,全磷0.76 g/kg,全钾20.79 g/kg,碱解氮29.44 mg/kg,有效磷26.67 mg/kg,速效钾112.66 mg/kg。

1.2 试验设计

采用微区试验,微区采用聚丙烯板制成,规格为8 m2(2.0 m×4.0 m),隔离深度为1 m。试验于2015年进行,采用3×3随机区组设计,包括3种种植方式,分别为玉米单作(M),花生单作(P)和玉米‖花生间作(I),同时设置3个施氮水平,分别为0kg/hm2(N0)、100kg/hm2(N1)、200kg/hm2(N2),每个处理重复3次。玉米单作即微区内种植4行玉米,花生单作即微区内种植4行花生,玉米‖花生间作采用玉米 ∶ 花生2∶2间作模式,即种植2行玉米、2行花生;所有处理作物行距均为0.5 m,玉米株距0.3 m,花生穴距0.14 m(一穴双株);玉米和花生品种分别为郑单958和白沙1016。选用尿素(N 46%)作为试验用氮肥,均于播种时一次性条施,其他管理正常。

1.3 样品采集

对不同处理花生根瘤样品进行采集,分别于花针期、结荚期和饱果成熟期采样。采取随机取样法,在各条带用铁锹随机挖取整株花生置于牛皮纸上,以保证所有根瘤取出,轻轻抖落根上的土,收集落在纸上的根瘤及带根瘤的根,并将抖落的土放回原取样处。样品取回后将其放在0.15 mm的筛中流水冲洗,摘可见根瘤、计数、风干、称重。

1.4 参考计算方法

玉米‖花生系统对花生“氮阻遏”的“减缓效应”Ca(%)[16],是指较高施氮量间作花生相对于低一级施氮量的单作花生的结瘤值的变化率,计算公式为:

Ca(%)=[Yip(n)-Ysp(n-1)]×100/Ysp(n-1)

其中Yip和Ysp分别表示间作和单作花生的结瘤值,n和n-1分别表示高一级和低一级的施氮量,Yip(n)为高一级施氮量间作花生的结瘤值,Ysp(n-1)为低一级施氮量单作花生的结瘤值。若Ca>0,表示玉米与花生间作根系相互作用促进花生根瘤生长而增加了生物固氮,且减缓了氮肥对花生结瘤和生物固氮的抑制作用,反之亦然。

1.5 数据处理

所得数据采用Excel 2016进行数据整理和作图,使用SPSS 19.0(ANOVA)进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同供氮水平下玉米‖花生对花生根瘤特性的影响

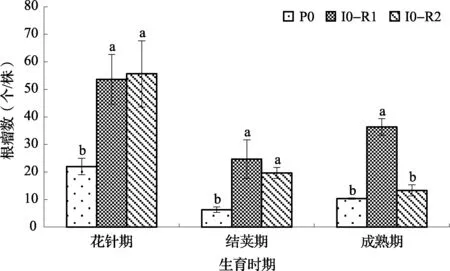

图1~3分别为供氮量为0、100和200kg/hm2时各种植模式不同生育时期的花生结瘤特性。由图1可知,不施氮时,玉米‖花生系统在花针期行1(靠近玉米的花生行)的花生根瘤数为54个/株,行2(远离玉米的花生行)为56个/株,即无论是靠近玉米或是远离玉米的花生行,其根瘤数量均显著高于花生单作(22个/株);结荚期与成熟期也表现为相同规律,除成熟期花生行2外,其余均表现为间作处理根瘤数量显著高于单作处理,3个时期间作花生的单株根瘤数(两行花生根瘤的平均值)分别为55、23和25个/株,分别是单作花生根瘤数的2.5、3.8和2.5倍。

图1 不施氮各处理不同生育时期的花生结瘤特性

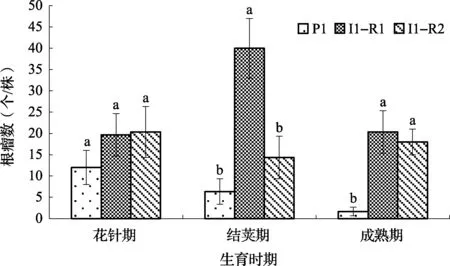

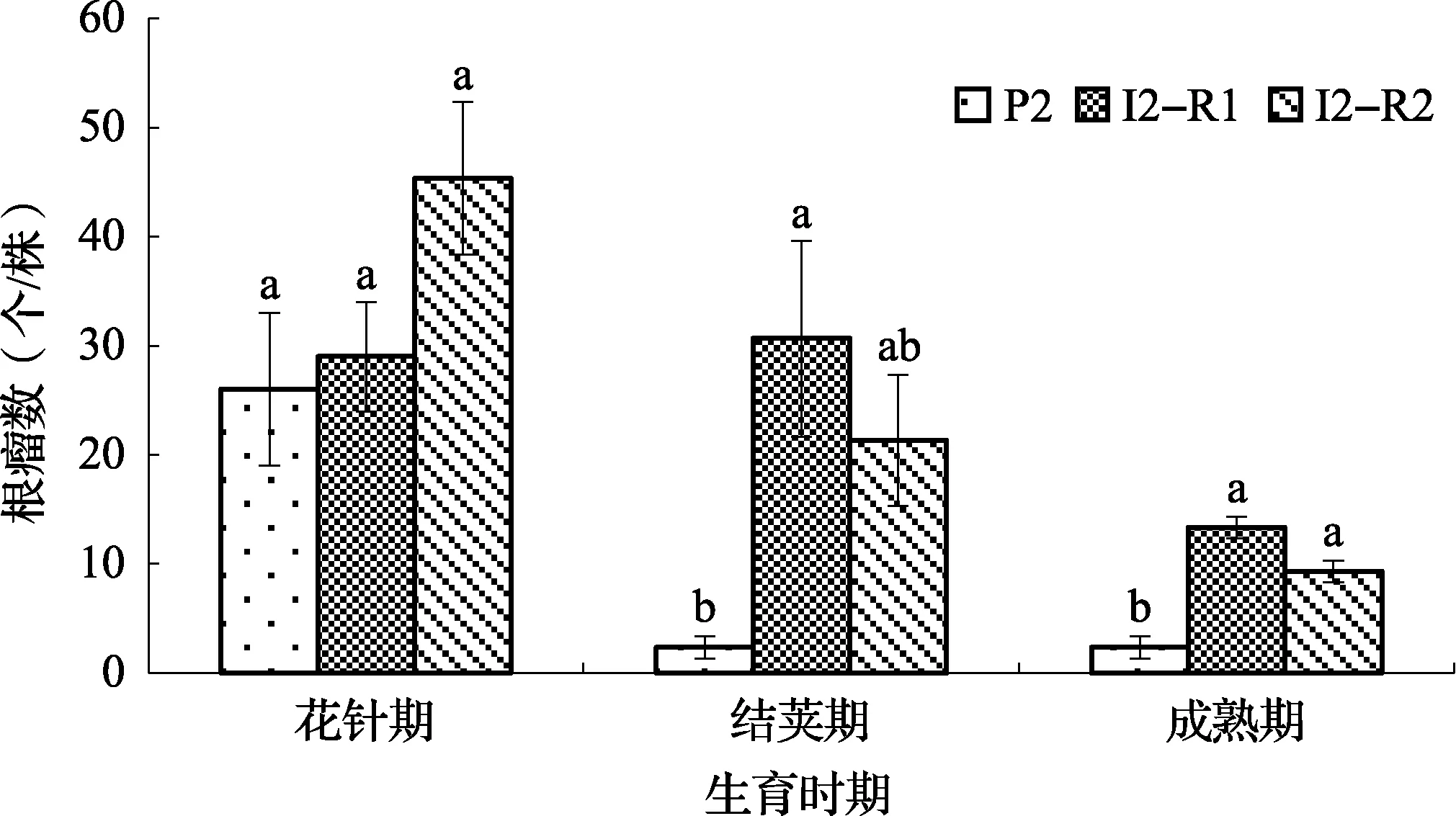

当施氮量增至100 和200kg/hm2时,间作系统的花生根瘤数仍然高于单作系统,其中施氮量为100kg/hm2时,各生育时期间作花生根瘤数量平均值分别是单作花生的1.7、4.5和9.5倍;当施氮量为200kg/hm2时,则分别为单作花生的1.4、13和5.5倍;但与不施氮处理表现不同的是,在花生生长发育中前期(花针期)二者差异未达显著水平,这可能是因为不施氮处理的氮缺乏,加之间作玉米吸收氮的影响,使得间作花生的缺氮情况加重,从而刺激了其中前期的根瘤发育;而施氮后,这种前期差异会不同程度减少,中后期(结荚期与成熟期)同样表现出间作花生根瘤显著高于单作花生,这是由于氮肥施入使得玉米生长更为迅速,从而使间作对花生根瘤的影响显现出来。

图2 施氮量100kg/hm2时各处理不同生育时期的花生结瘤特性

图3 施氮量200kg/hm2时各处理不同生育时期的花生结瘤特性

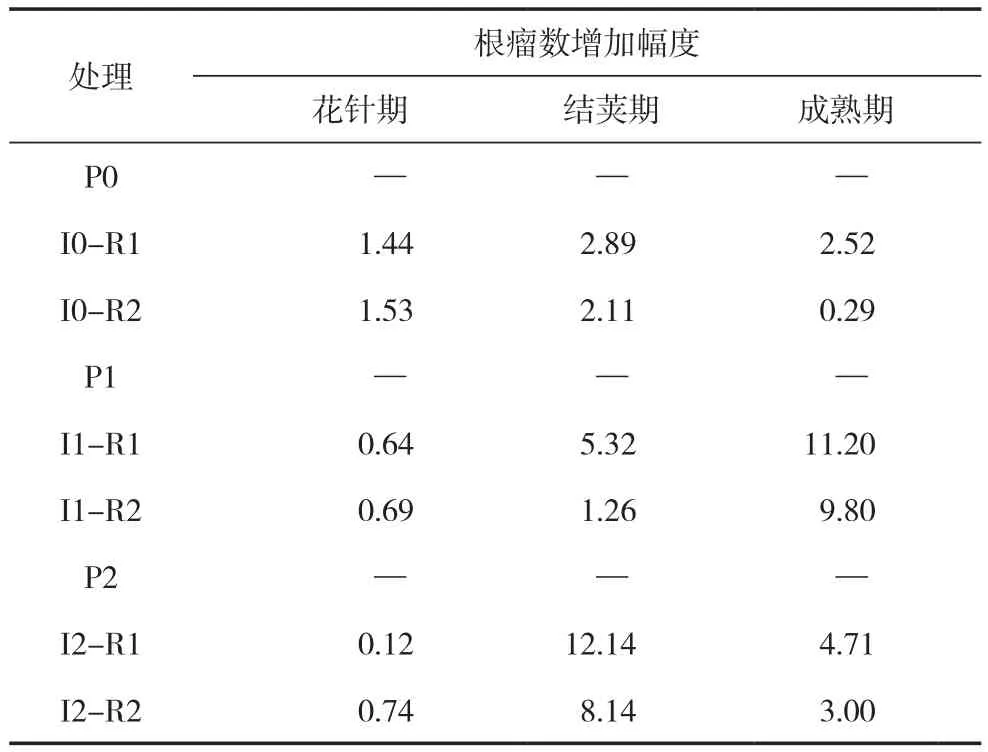

间作后花生结瘤数增加幅度(花生间作与单作结瘤数之差与单作结瘤数的比值)见于表1,经计算,不施氮肥处理间作两行花生根瘤数增加幅度分别为2.28和1.31倍,N1水平下根瘤增加幅度分别为5.72和3.92倍;N2水平增加幅度为5.66和3.96倍。由此可见,距玉米行较近的花生根瘤受间作影响较大,这也更加确定了间作体系玉米对花生根瘤生长发育的促进作用。此外,不施肥条件下间作花生根瘤增加幅度为1.79倍,施肥条件下平均增加幅度为4.81倍,因此,间作对施肥条件下花生根瘤形成具有更为显著的效果。

表1 不同处理各生育时期花生根瘤数的增加幅度

综上所述,辽西风沙半干旱区玉米‖花生系统可显著增加各个生育时期的花生根瘤数,3种不同施氮处理间作条件下花生根瘤数均大于单作,且对施氮条件下花生根瘤形成具有更为显著的促进效果。玉米‖花生体系对花生根瘤形成的影响存在边行效应,但即使是远离玉米的花生行其结瘤特性同样受间作体系的影响。

2.2 玉米‖花生系统对花生“氮阻遏”的减缓效应

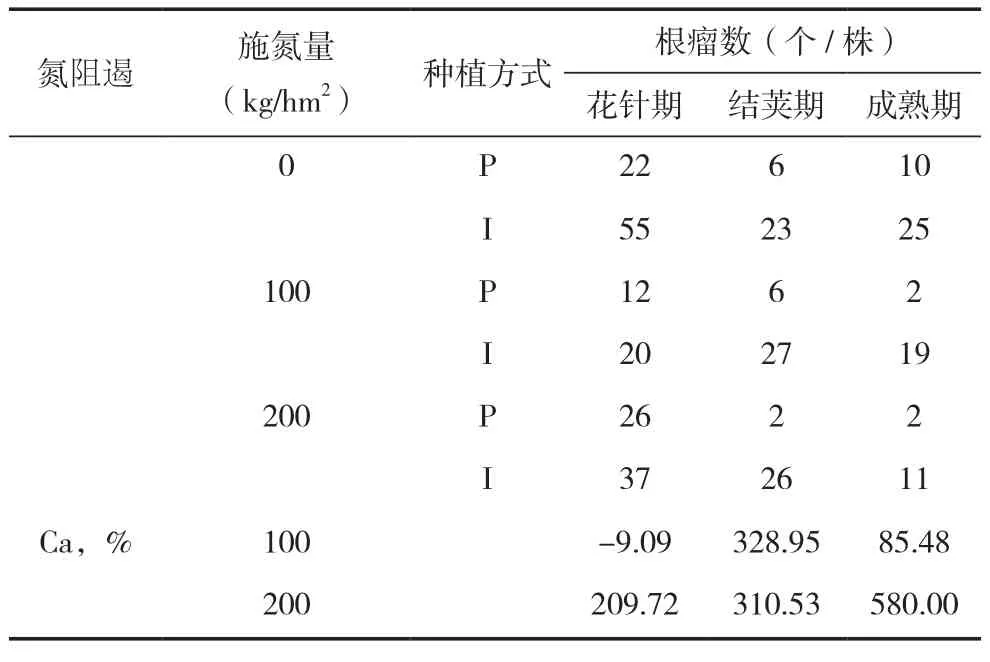

氮阻遏是指所有固氮植物均有一个共性,即在有氮的条件下不固氮,固氮酶不能合成,或者失去活性[17]。由表2可知,随着施氮量的增加,单作花生根瘤数量呈减少趋势,其中不施氮处理花生单作在花针期、结荚期和成熟期的根瘤数分别为22、6和10个/株;施氮量为100kg/hm2时,单作花生3个生育时期的根瘤数量分别减少至12、6和2个/株;施氮量为200kg/hm2时,根瘤数分别为26、2和2个/株,这正体现了豆科作物花生的“氮阻遏”现象;对于间作花生而言,3个生育时期的根瘤数量也从N0水平的55、23和25个/株,降至N1水平的20、27和19个/株,以及N2水平的37、26、11个/株,由此可见,在辽西风沙半干旱区,与玉米间作后,花生“氮阻遏”现象仍然存在。

表2 玉米‖花生间作种间相互作用对“氮阻遏”的减缓作用

通过对玉米‖花生系统对花生“氮阻遏”的“减缓效应”变化率的计算可以发现,施氮量为100kg/hm2时,玉米‖花生系统在花针期、结荚期和成熟期的变化率分别为-9.09%、328.95%和85.48%;当施氮量为200kg/hm2时,3个生育时期的变化率分别为209.72%、310.53%和580.00%。由此可见,在不同施氮量试验中根瘤数的Ca(%)平均值总体上都大于0,这说明玉米‖花生系统作物相互作用在花生的整个生育期内起到了减缓“氮阻遏”效应的作用。

3 结论

辽西半干旱区玉米‖花生系统可显著增加各个生育时期的花生根瘤数,且对施氮处理花生根瘤形成具有更为明显的促进作用。

玉米‖花生系统对花生根瘤形成的影响存在边行效应,靠近玉米的花生行根瘤增加幅度大于远离玉米的花生行。

单作及间作花生都存在“氮阻遏”现象,玉米‖花生系统作物相互作用可对花生“氮阻遏”起到减缓作用。

4 讨论

4.1 不同供氮量对间作花生根瘤特性的影响

有关间作对豆科根瘤特性的影响研究大多集中在大豆和蚕豆,对花生的研究极少涉及,多数结论表明氮肥的施用会对大豆、蚕豆等豆科作物根瘤的形成和生长有抑制作用[18-20],本文针对辽西风沙半干旱区玉米‖花生系统进行研究,所得结果也支持上述结论;房增国等[21]通过玉米-花生混作试验也得出了相似结论,即玉米-花生混作促进了花生根瘤的形成和生长发育,混作花生的根瘤数显著高于单作花生;且发现随着施氮水平的升高,无论单作还是混作,花生根瘤数均显著降低,但混作处理显著高于相应单作处理,这也与本项研究结论相一致。此外,本研究发现玉米花生间作对根瘤的促进作用存在边行效应,这种边行优势可能主要由作物间的根系互作引起,这也说明玉米‖花生系统可能通过以下两方面促进花生根瘤形成:一是玉米需肥量大于花生,因此在间作体系中玉米根系吸收了花生条带的氮素,使花生条带低氮从而促进根瘤形成;二是玉米根系产生的分泌物能优化豆科作物的生长环境,促进豆科作物对营养物质和微量元素的吸收[22],从而有助于花生根瘤生长发育。左元梅等[12]就曾在研究中发现禾本科作物与花生间作可以改善花生的铁营养状况。但究竟玉米‖花生间作系统促进花生根瘤形成的机制如何尚需进一步深入研究。

也有相关研究表明适量的氮肥施入有利于豆科作物前期根瘤的形成[19,23],本研究尚未发现这一现象,这可能归因于以下两点,一是本研究所设施氮量相对较高,表现的作用多为抑制;二是本研究调查根瘤集中在花针期、结荚期和成熟期(中前期及中后期),并未对根瘤初始形成时期(苗期)进行研究,因此并未发现施氮对根瘤的阶段性促进作用。

4.2 玉米‖花生系统对花生“氮阻遏”的减缓效应

Fan 等[24]、Hardarson 等[25]、Agegnehu 等[26]通过室内和田间试验研究,发现氮肥会对蚕豆结瘤固氮产生阻遏效应。Salvagiotti等[27]对40年中(1966~2006年)已发表的有关氮肥对大豆固氮影响的108个田间试验有关数据进行分析,也发现大豆的生物固氮与施氮量之间呈负的指数相关。本研究从玉米‖花生系统角度进一步明确了间作对豆科结瘤固氮的促进作用和间作对“氮阻遏”的“减缓效应”,并发现即使施氮量高达200kg/hm2,玉米‖花生体系中这种减缓作用仍然存在。相关研究结论说明可以通过区域玉米间作花生来充分发挥花生结瘤固氮作用,实现氮肥资源种间高效利用;但该间作系统在区域层面上的“氮阻遏”阈值是多少,如何施氮才能在玉米、花生双高产的同时,最大程度发挥花生固氮潜力和玉米‖花生系统资源利用优势,还需要通过微区与田间试验相结合的方法进一步深入研究。