基于滑动四分位距法的地震期间电离层TEC异常

2019-08-28杨可可刘立龙

杨可可,刘立龙,2,陈 军

(1.桂林理工大学 a.广西空间信息与测绘重点实验室;b.测绘地理信息学院,广西 桂林 541006;2.钦州学院 资源与环境学院,广西 钦州 535000)

0 引 言

全球每年都会发生一些破坏性强的地震,地震给人类生命财产带来巨大的损失。地震产生的机理相当复杂,世界各国对地震的预报也一直处于探索阶段。国内外许多学者致力于研究地震前地质构造变化以及与地震有关的其他震前异常现象,其中地震与大气层中电离层的关系成为当前研究的热点[1-6]。1964年美国阿拉斯加大地震时,Leonard等[2]发现地震期间电离层有异常扰动现象,此后各国学者开始研究电离层的变化与地震的关系。Antsilevich[3]分析了1966年Tashkent地震时电离层总电子含量,发现地震期间电子含量有明显增加的现象;Weaver等[4]发现了在1969年Kurile岛地震期间电离层也出现了异常扰动。震例研究表明: 大于5级的地震发生前几天, 震中附近上空电离层都会出现异常现象,电离层F2层的临界频率f0F2、总电子含量等参量存在异常的扰动[7-13]。

早期由于GPS技术有限,对震前电离层异常分析主要使用电离层测高仪、斜测仪等,但这些方法只能获取站点上空电离层信息,不能对电离层长时间、大范围观测。随着科技的发展, GNSS作为一种新技术, 以其高精度、 高分辨率、全天候、 全自动的特性, 能够准确获得信号传播路径上的电离层总电子含量(total electric content,TEC), 为研究电离层活动与地震关系提供了一条新路径。马一方等[7]利用GIM提供的格网点数据分析了芦山地震期间电离层的异常变化特征,研究发现,震前在震中附近上空东向和北向梯度VTEC均出现了负异常,而该异常仅发生在芦山地震期间。姚宜斌等[8]利用震中附近GNSS观测数据,采用滑动窗口法发现2011年3月日本地震前电离层有扰动现象,并深入分析了震中附近电离层电子密度的空间分布,确认了此次电离层异常可能是“孕育”地震引起的。张小红等[9]利用时间序列法分析了2012年1月10日苏门答腊岛MS7.2级地震,采用IGS中心提供的震中附近4个格网点TEC数据得到震前13天电离层TEC时间序列,并详细比较分析了时间序列法、传统滑动时窗法和四分位法在预测电离层TEC参考背景值和精度,为准确预报地震时段电离层TEC提供了参考。

基于滑动四分位法具有能较为准确地获得预测参考背景值,并可以比较精确地计算出背景参考值上下限的特点[7],本文利用IGS数据分析中心提供的全球电离层格网数据,利用双线性插值法[10]和滑动四分位法对日本九州岛地震上空电离层变化特性进行分析,探讨地震对电离层变化情况的影响。

1 数据及异常检测方法

1.1 数据

2016年4月14日UTC 12:26:37, 日本九州岛(32.75°N, 130.80°E)发生了6.2级地震,接着在UTC 15:03:47又发生了6.0级地震,震源深度都是20 km; 2016年4月15日UTC 16:25:09,在同一地点发生了7.3级地震,震源深度10 km。分析电离层异常时,采用的电离层数据来源于IGS提供的全球电离层格网数据,该数据是通过全球分布的IGS基准站观测资料计算得到[11-13],时间分辨率为2 h,空间分辨率为5°×2.5°,IGS电离层产品精度较高,能达到2~4 TECu[10]。该数据不仅在电离层反演气候学得到广泛的应用,同样用于分析地震与电离层的关系等领域[14-19]。根据文献[12]提出的孕震区半径公式R=100.43M(M代表震级,R代表孕震区半径(km)),日本九州岛地震孕震区半径约为1 377 km。因此,GIM的空间分辨率可以满足此次地震电离层异常扰动分析的需求。本文利用地震周围格网点TEC值进行双线性内插得到震中的TEC,具体方法见文献[11], 使用该方法内插出2013年5月16日世界时当天(33°N, 120°E)处的VTEC变化曲线图。经统计,RMS最大值为1.75 TECu,最小值为0.21 TECu。本文利用上述方法对VTEC值进行内插,得到时间分辨率为30 min的数据,详细分析地震前后17天震中(32.75°N, 130.80°E)处附近上空电离层VTEC变化。

1.2 滑动四分位距法

以往主要是以月均值、月中值或地震期间10天的滑动均值作为背景参考值用于电离层TEC的异常研究,这种方法不能剔除数据中的异常数据,使得计算的背景参考值存在较大偏差,导致探测结果不准确。因此本文采用滑动四分位距法来检验VTEC异常信息[14-15]。四分位距(inter quartile rang,IQR)是一种稳健统计技术中用于表示数据离散度的一个量,常用来检查数据的异常情况[16]。所谓的四分位数就是将数列分为4部分,一个数列有3个四分位数,即设下四分位数、中位数和上四分位数。以16天的数据资料为例将其从小到大排列为x1,x2, …,x16,则

四分位距:IQR=Q1-Q3。

其中:Q1表示在该数值以下的数据占总数的25%;Q2表示在该数值以下的数据占50%;Q3表示在该数值以下的数据占总数的75%。

在统计学上IQR=1.34σ,即四分位距的期望值是标准差的1.34倍,本文采用Q2=±1.5IQR作为TEC是否异常的判定界限,即

探测阈值约为标准差的2倍,该异常检验的置信度为95%,考虑到TEC变化具有季节效应,选择窗口时间长度不宜过长。取l为滑动时窗长,采用上式计算探测上下限,如果l+1 天某时刻超出上下限,即可认为l+1天该时刻电离层TEC值出现异常。要探测l+2天的TEC值,若探测到l+1天TEC出现异常,滑动时窗将不再移动,再采用上式进行判;如果探测到l+1天TEC没出现异常,则时窗向前移动一天。依次,直至将所有时间序列全部探测完为止。

2 分析与讨论

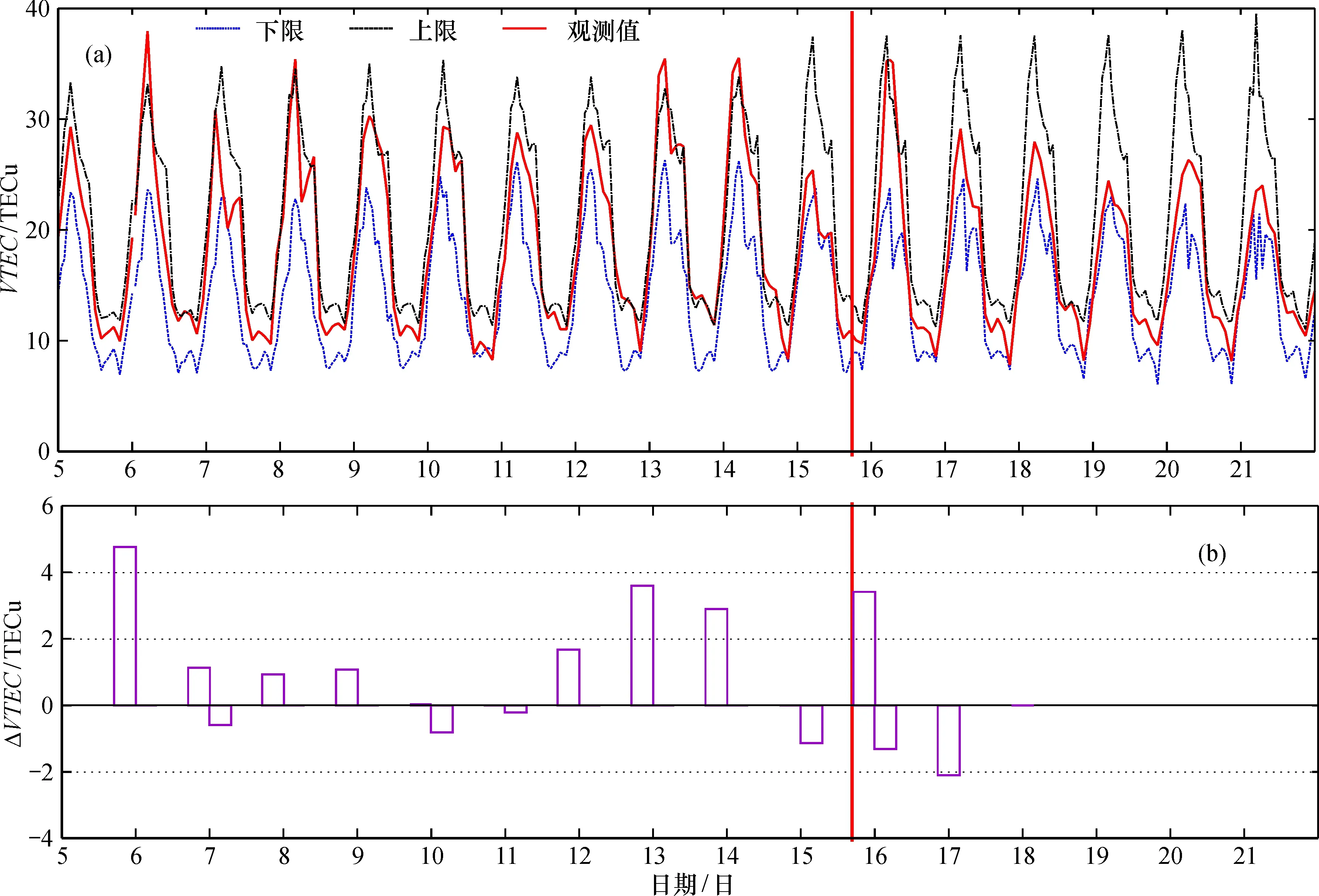

2016年4月14和15日,日本九州岛地区连续发生了3次比较大的地震。为了研究地震期间电离层的扰动变化,利用上述的异常检测方法,使用2016-03-21—04-21期间IGS公布球电离层格网数据,选择16天作为时间窗口计算了震前震后共17天的每日上下限,统计每日TEC最大正异常和负异常,ΔVTEC=0表示没有异常,如图1所示。从图1a可以看出4月6、13、14和16日出现了正异常。4月6日的正异常出现极大值,约5 TECu,也出现了不足1 TECu的负异常;4月7—9日3天都出现了1 TECu左右的正异常,9日出现了负异常;4月12—14日和16日出现了较大的正异常,15和16日出现了负异常;4月17日负异常出现极小值约-2 TECu,此后电离层异常现象基本消失。显然,2016年4月日本九州岛地震前后期间电离层TEC都出现了异常。图1b统计了相应时间段内最大的异常值ΔVTEC,红色竖线表示地震发生时刻。

由文献[16]可知,电离层异常的发生与很多因素有关,如太阳活动的变化、地磁活动异常、天气变化等。因此,分析地震前后电离层变化要综合考虑这段时间内空间环境的变化。选取了震前震后共17天的太阳辐射通量F10.7指数、地磁活动Dst指数、Ap指数和Kp指数进行分析(图2)。各指数评判标准详见文献 [13]。

可以看出,4月7日和8日Kp指数达到了5,发生了中小地磁暴,同时Dst指数从最大值18 nT骤降到-60 nT左右,可知这两天的地磁活动较为剧烈。可以认为这两天的TEC异常是由地磁活动引起的,与地震的关联性较小。4月5—11日期间F10.7有明显上升趋势,9—11日这3天均大于100说明太阳辐射较强烈,9日的异常值在1 TECu左右可能由于该日的太阳辐射强烈引起的,4月12—14日这3天的Kp指数也超过了4,13和14日这两天地磁指数都小于-50 nT,地磁活动条件较为活跃,Ap指数在这几天也比较大,极有可能发生了中小磁暴。此外,这3天的F10.7均大于100,太阳辐射也比较强烈,综合考虑太阳和地磁场的活动状况,也可以排除这3天电离层异常是由地震引起的。4月16日地震当天F10.7指数超过了100,太阳辐射较强,Kp指数均未超过4,Dst指数也较低没有很大的波动,可排除地磁活动对电离层的影响,所以4月16日电离层的异常很可能是受到太阳活动的影响。4月17日出现了-2 TECu异常,该日的Ap指数较大,Dst指数骤降到-55 nT,地磁活动比较频繁,所以17日的负异常是由地磁活动引起的,与地震的关联性也不大。

图1 4月5—21日震中上空VTEC和ΔVTEC时间序列Fig.1 VTEC and ΔVTEC time series from April 5 to 21 in epicenter

图2 4月5—21日地震前后的地磁和太阳活动情况Fig.2 Geomagnetic and solar activity conditions during earthquake period from April 5 to 21

4月6日的电离层正异常值最大(5 TECu),Kp指数都小于4,Ap指数为7,Dst指数均大于-20 nT且变化较为平稳,F10.7小于100,地磁和太阳活动较为平静。因此,4月6日的电离层异常可以排除是由太阳、地磁活动引起的,综合考虑可认为4月6日的电离层异常与本次地震密切相关。

为进一步分析4月6日全球其他区域是否也出现VTEC异常,本文使用了IGS服务中心网站提供的2 h分辨率全球电离层地图GIM数据。将前16天不受太阳、地磁活动影响的VTEC中值作为背景参考值,同样采用四分位距法确定该天的上下限,得到VTEC。利用上述数据和方法对4月5和6日全球电离层VTEC进行了分析,图3给出了4月5日UT20:00—4月06日UT6:00、时间分辨率为2 h的全球VTEC分布图(红色五角星表示震中位置)。

从图3能够清晰地观察到全球异常的变化。电离层大约从5日UT20:00开始出现异常,异常区域并不在震中位置,而在赤道偏0°南半球,同时震中东南方向也开始出现异常,此后异常逐渐增大;22:00,南半球异常开始向西飘移,震中东方向的异常区域开始变大;6日UT00:00,异常区域继续向西移动,异常值显著增强,异常峰值位于震中偏东方向(28°N,170°W),最大值约为8.2 TECu,而南半球共轭区域异常在逐渐减UT小;UT02:00异常区域到达地震中心附近, 峰值仍在震中偏东方向, 而南半球异常基本消失; UT04:00异常峰值到达震中上空, 达到最大为8.6 TECu; UT06:00, 震中附近异常开始减弱; 到UT08:00,全球异常基本消失。

4月6日全球电离层异常的位置大概在震中东南偏赤道方向和南半球共轭区域,并且持续的时间较长,而在全球其他区域没有出现明显的异常现象。结合图2可以看出该天的太阳辐射比较弱,地磁活动也比较平静,综合考虑可认为4月6日地震上空出现的电离层异常现象与孕育地震有关。

3 结束语

本文利用IGS中心提供的2016-03-21—04-21震4个电离层格网点数据内插出日本九州岛震中上空电离层VTEC,采用滑动四分位距法对地震进行震前电离层VTEC时间序列进行分析,在排除太阳和地磁活动影响的情况下,发现4月6日电离层VTEC存在明显的正异常,且异常的时间较长。为进一步分析4月6日全球其他区域是否也出现VTEC异常,利用全球电离层格网数据重构了4月5日UT20:00—4月6日UT06:00全球VTEC异常分布图, 电离层异常区域由震中东南方向向西北方向偏移且先增大后逐渐消失, UT04:00异常峰值到达震中上空,南半球共轭区域也出现类似现象,而其他区域没有出现异常。进一步说明了4月6日的电离层异常是由该次地震引起的。

对地震发生前数天电离层异常研究具有极高的科学价值,但是由于地震产生机理的复杂性、多变性,利用电离层扰动对地震进行预测仍存在明显的局限,因此对震前电离层异常的探测方法和有效性还值得进一步深入研究。