基于生态资产价值的长江流域生态经济协调关系研究

2019-08-28潘洪义

李 政, 何 伟*, 潘洪义, 陈 林

(1. 四川师范大学 西南土地资源评价与监测教育部重点实验室, 四川 成都 610066;2. 四川师范大学 地理与资源科学学院, 四川 成都 610066)

生态资产是国家对生态系统类型实施生态所有权且可以从中获得经济利益的生态景观实体,目前逐渐成为衡量一个国家生态经济水平的重要标准[1].伴随着环境、资源、社会与人口问题的逐渐凸显,自然资源和生态系统服务功能价值为核心的生态资产价值评估备受关注[2-4].十八届三中全会后,积极健全自然资源资产产权制度并探索编制科学合理的自然资源资产负债表被提升到我国政策层面[5].在生态资产资本化的新兴研究潮流中,资本化不仅成为生态资产价值增值的主要途径,还成为区域生态环境保护、生态经济协调发展的重要方向[6-9].自20 世纪 70 年代,生态系统服务功能概念首次被SCEP 在《人类对全球环境的影响报告》中提出,如何把抽象的生态系统服务转化为可以进行定量评估的资产或价值,便成为学者们研究的重点[10].国外起步相对较早,理论较成熟,例如:Costanza等[11]将全球的生态系统服务划分为水体调节、气体调节、气候调节等17类,并估算了当年的价值;Kreuter等[12]利用Landsat MSS影像对美国圣安东尼奥地区进行土地分类,在估算其生态资产的基础上分析了土地利用变化对生态系统服务及城市扩张的影响.国内研究相对较晚,经历了生态资产价值概念与内涵介绍[13],生态资产价值模型与核算方法研究[14-15],生态资产资本化研究的历程[8].总体说来,生态资产价值研究处于探索阶段,仍然存在着评估理论和方法不成熟、没有统一的标准、生态-环境-经济-社会综合核算体系不完善等一系列问题[16-17].本文在划分生态系统类型、面积、生态参数的基础上,将核算的长江流域生态资产价值赋值于栅格上,是一种科学化、形象化、具体化的空间数量化表达方式.长江流域作为中国最大的流域,不仅具有强大的经济、航运、政治价值,还具有多样的生态服务价值功能,其战略地位十分重要.研究其生态资产价值时空变化与区域生态经济系统协调程度有利于探析该区域生态水平与生态经济协调程度,以期为该区域生态文明建设决策提供参考和理论依据.

1 材料与方法

1.1 研究区概况长江是中国第一大河流,发源于青藏高原唐古拉山脉主峰各拉丹东西南侧,全长6 300 km,跨越三级阶梯,落差达5 400 m.长江流域介于(24°30′~ 35°45′N,90°33′~ 122°25′E)之间,东西长约3 000 km,南北宽约1 100 km,涉及青海、四川、云南、湖北、浙江等17个省与上海、重庆2个直辖市,总面积约180万km2(图1).由于长江流域在福建省与广东省面积很小,可以忽略不计,本文并未将其纳入研究区域.流域内以亚热带、温带季风气候为主,雨热同期,地势西高东低,地形复杂多样,各种地貌类型兼备,生物品种繁多.该区域分布着占全国30%的人口,加之自然地理区位优势,使之成为全国重要粮食生产基地,区域农业生产总值占全国的40%.由于流域地跨三级阶梯,土地资源表现为山地多,平地少,土地利用较为复杂,因此开展流域内生态资产核算与生态-经济协调研究具有重要意义.

图 1 长江流域区位图

1.2 数据来源与处理2000、2010年GDP数据是在全国各县GDP统计数据基础上,考虑GDP与自然要素的地理分异规律,通过空间插值生成1 km*1 km栅格数据.NDVI数据来源于中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(http://www.gscloud.cn),分辨率为 1 km 的月数据,通过最大值合成法得到年NDVI数据.气象数据下载于中国气象科学数据共享服务网 (http://cdc.cma.gov.cn/home.do).土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),考虑到研究区域的特点与研究的侧重点,依据全国土地分类标准《土地利用现状分类》(GB/T21010—2007)将土地利用类型归并为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地六大类.所有空间数据均统一到Albers投影.

1.3 生态资产价值评估模型生态资产价值是指一定时空内,某区域自然资产与生态系统服务能够增加的以货币计量的人类福利[17],其核算公式为

(1)

其中,V表示生态资产价值总和,a表示生态服务系统类型,Va表示第a类生态服务系统的生态资产价值,其核算公式为

(2)

其中,Vax表示第a类生态服务系统的第x种生态服务功能的单位面积价值,各类生态系统单位面积资产价值参考Costanza等[11]对于生态服务价值的划分标准,采用潘耀忠等[18-19]基于专家建议优化的体系标准,耕地7.93万元/km2、林地173万元/km2、草地20万元/km2、水域732万元/km2、未利用地3.714万元/km2、建设用地为0万元/km2;Sxy表示栅格的面积;x、y分别表示第a类生态服务系统的第x种生态服务功能以及Vax的栅格个数;Rxy表示Vax在不同栅格的生态参数,其核算公式[17]为

(3)

其中,NPP表示净初级生产力植物光合作用所固定的光合产物中扣除植物自身的呼吸消耗部分,也称第一性生产力;NPPy、NPPmean分别表示第y个像元的植被净初级生产力与研究区所有像元植被净初级生产力的均值;f表示植被覆盖度;fy、fmean分别表示第y个像元的植被覆盖度与研究区所有像元植被覆盖度的均值[17].对于f与NPP的估算分别选用像元二分模型[18]与Tornthwaite经验模型[20]为:

(4)

NPP=3 000*(1-exp(-0.000 969 5*

(1.05*P/(1+1.05*P/(300+25*T+

0.05*T3)2)0.5-20))),

(5)

其中,NDVI为归一化植被指数,NDVImax、NDVImin分别为各斑块的最大值、最小值,P为多年降雨量,L为多年平均最大蒸发量,T为多年平均温度,E为多年平均蒸发量[20].

1.4 生态经济系统协调度模型为测度区域经济发展水平与生态环境状况变化之间的关系,本研究参考王振波等[21]的研究成果构建了生态经济协调度指数模型,即用生态资产变化率除以地区总量GDP的变化率来解释生态经济系统发展协调概况,其计算公式为

(6)

其中,EEH为生态经济协调指数,ΔE、ΔGDP为生态资产与GDP的变化率,Estart、Eend为期初与期末的生态资产价值指数,GDPstart、GDPend为期初与期末的GDP指数.

2 结果与分析

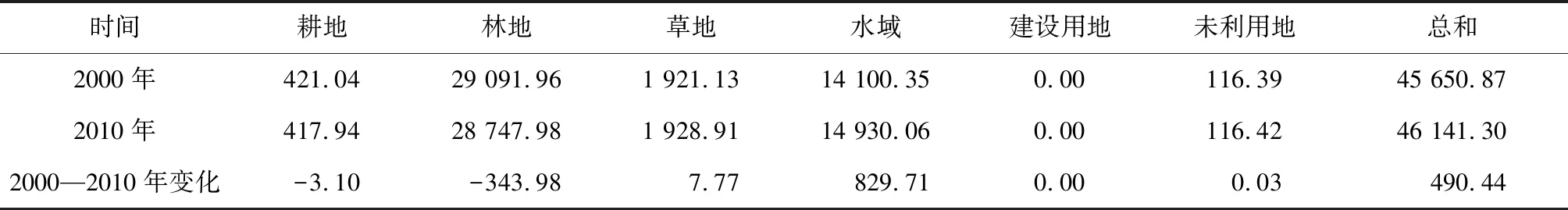

2.1 长江流域生态资产价值总量变化由表1可得,2000—2010年,长江流域生态资产价值总量呈增长趋势,从2000年的45 650.87亿元变为2010年的46 141.30亿元,11年间共增加了490.44亿元,年均增长达44.59亿元,其中生态资产价值构成以林地、水域和草地为主,耕地与未利用地次之.这与该区域土地利用类型结构与生态价值标准体系有关,林地面积最大且单位面积生态价值为173万元,水域面积虽小但生态价值高达732万元/km2,是耕地的92倍、未利用地的197倍.11年间,耕地、林地生态资产价值处于减少趋势,其他土地利用类型生态资产价值均呈现上升趋势,表明在经济发展的过程中,长江流域城镇化水平不断提升,建设用地面积大量增加,出现耕地、林地面积减少、破坏严重等问题.

表 1 长江流域生态资产价值总量变化

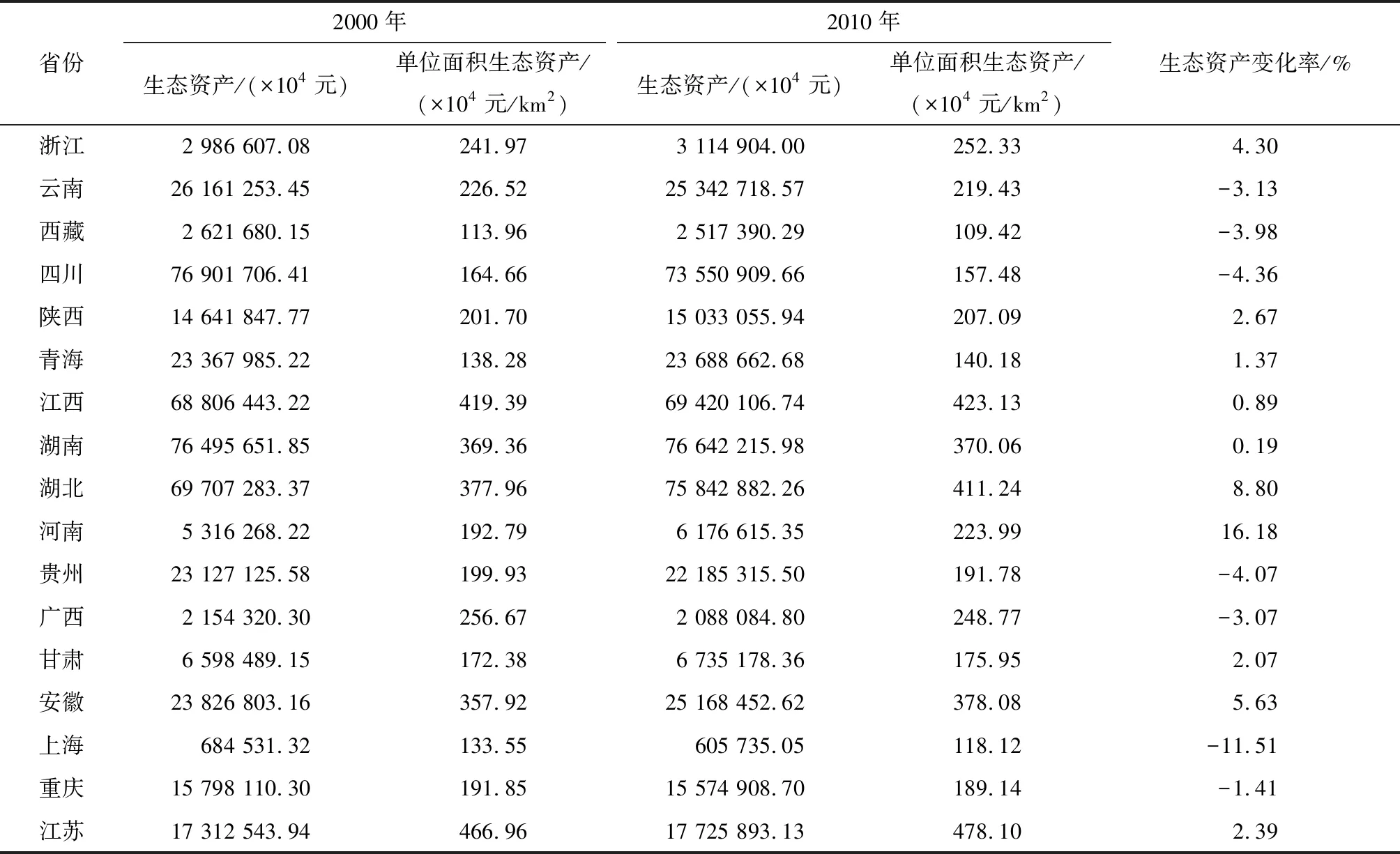

2000—2010年,长江流域内各省(直辖市)生态资产价值总体呈上升趋势,但区域变化差异显著,约58.8%的省(直辖市)出现增长趋势,41.2%出现下降趋势.由表2可得,河南、湖北、安徽省与浙江生态资产价值呈现大幅增长,青海、甘肃、陕西、江西、湖南与江苏省增长较慢,其余省份均出现不同程度的下降;河南与湖北增速最快,分别达到16.18%与8.80%.此情况与这两省的土地利用结构优化有关,河南省在11年间林地增加了3.19 km2,草地增加了15 km2,水域增加了99 km2,生态资产价值增加了86亿元.湖北省水域面积大,约占长江流域水域面积的22%,且逐年增加.上海市生态资产价值总量减幅最大,达到11.51%,这与上海市在经济发展与城镇化过程中,大量将耕地、林地、草地以及未利用地变为建设用地有关;而四川、西藏、云南、广西、贵州与重庆减幅较小,分别减少了4.36%、3.98%、3.13%、3.07%、4.07%、1.41%.

表 2 长江流域生态资产价值分布(分省域统计)

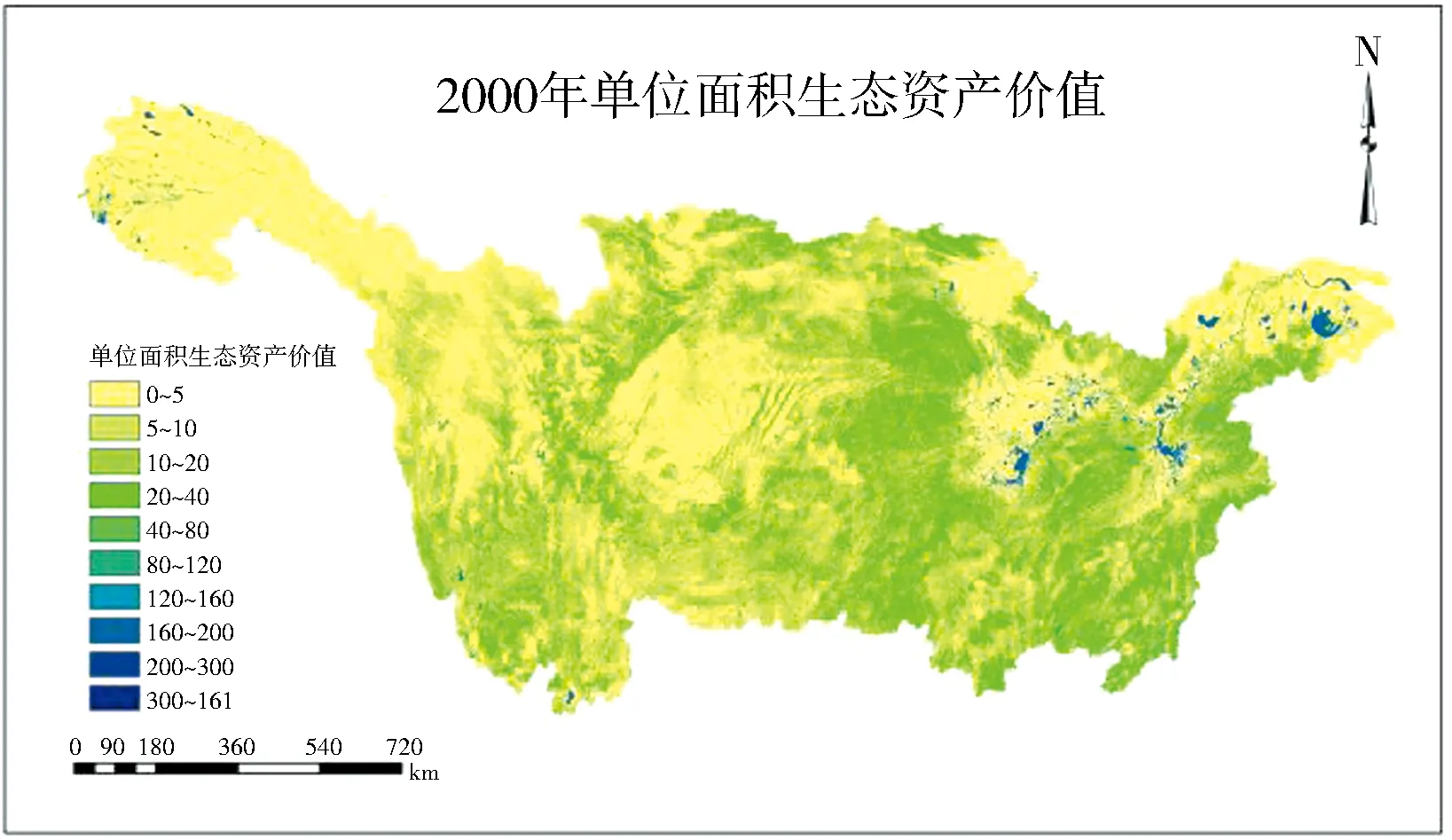

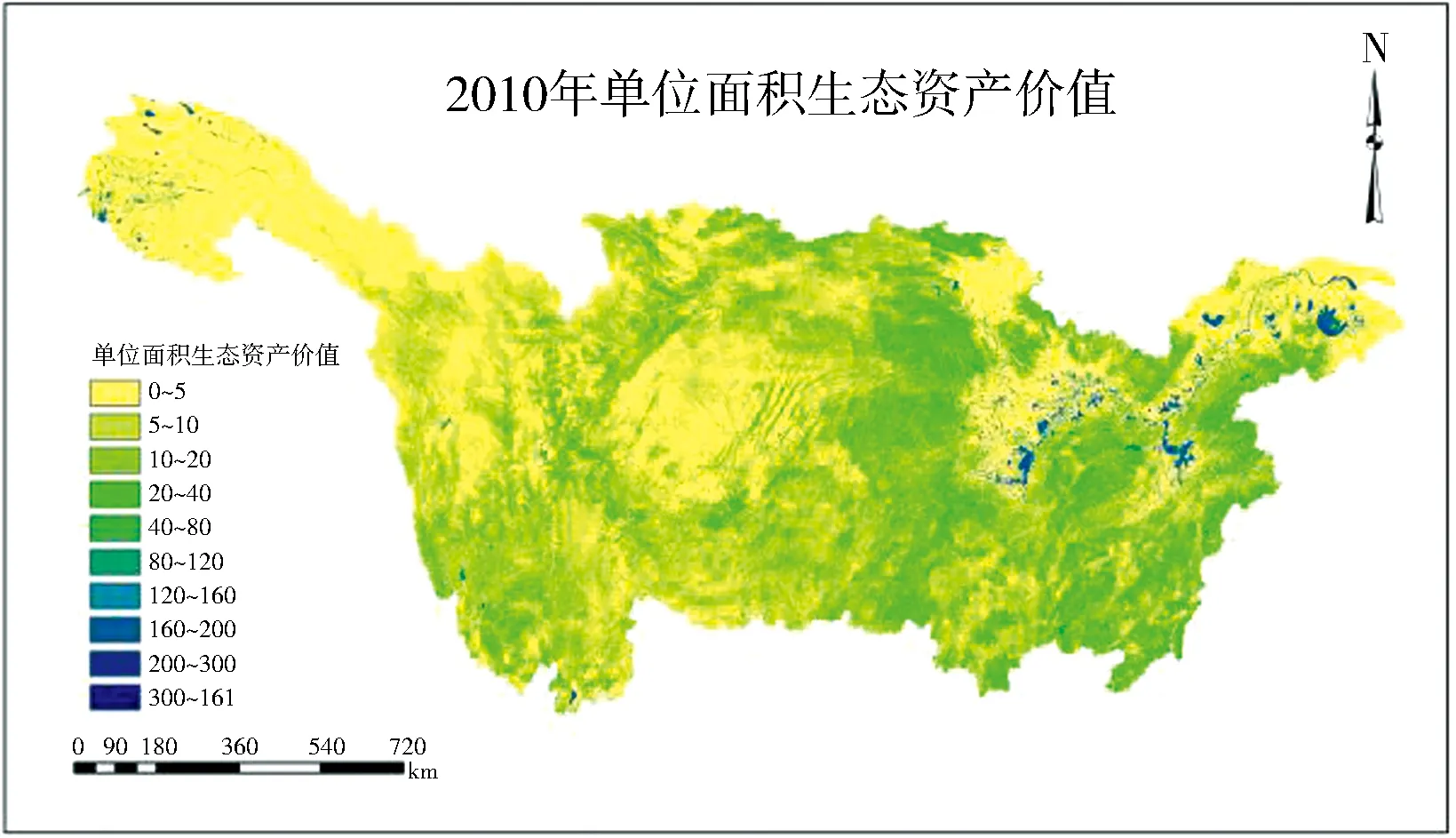

2.2 长江流域生态资产空间格局及演变长江流域生态资产价值空间分布呈西北低东南高的格局特征(图2),生态资产价值由西北向东南增加,高值区呈“插花状”分布且主要出现在长江流域中下游平原湖泊地带与西北青藏高原唐古拉山脉主峰各拉丹东西南侧的源头地带,此分布格局与长江流域植被地带性和河流湖泊分布的格局基本一致.

单位面积生态资产最高值区主要分布在湖北东南部梁子湖、湖南东南部洞庭湖、江西的鄱阳湖、安徽中部的巢湖与江苏的洪泽湖、太湖等地及其周边地区,这些区域热量充足,降水丰富,植被茂盛,是中国淡水湖泊集中的地区,单位面积生态资产一般在183×104元以上.其余最高值区较多分布在青海省西南部的高原湖泊与西藏自治区东北部(青藏高原)唐古拉山地区,这些区域本身受人类活动的影响较小,且拥有高山冰雪融水的常年补给,高山草地及灌丛大量分布,生态资产达176×104元/km2.单位面积生态资产价值中值地区面积大、分布范围广,主要分布在一二级阶梯交界处的横断山脉、成都平原与川西高原交界的邛崃山脉、渝鄂交界的大巴山脉以及东南丘陵地带.该区域,主要位于亚热带季风气候区域,雨热同期,森林广布,拥有较高的生物量与植被覆盖度,生态资产一般在30×104元/km2.单位面积生态资产低值区主要分布在青海省的玉树藏族自治州及其周边地区、甘肃省陇中地区、成都平原与东部沿海地区,这些区域可以归为3类:生态环境脆弱且多地质灾害区域、降水量少植被稀疏的区域以及人类活动频繁的经济发达区,单位面积生态资产价值仅为5×104元.

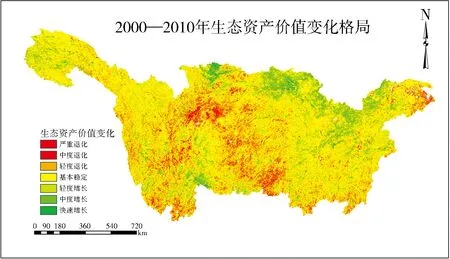

根据长江流域2000与2010年生态资产价值变化,参考相关研究成果[17,22],将其分为7个变化等级(表3).由表3可得,2000—2010年,长江流域生态资产价值以基本稳定为主,基本稳定区域面积达660 784.94 km2,占区域总面积的36.78%;增长的面积次之,达到全区总面积的32.1%,约579 300.63 km2;退化区域约557 589.19 km2(31.1%).轻度退化区域面积达360 791.69 km2(20.1%),主要分布在四川盆地东部与重庆接壤的山区地带以及贵州、湖南、江西的部分丘陵地带;中度退化区面积达186 303.5 km2(10.4%),且主要分布在东北部与贵鄂交界地带;严重退化区面积最小,仅10 494 km2(0.6%),主要分布在成都平原、湖北东南部、江苏、上海、浙江等经济发展迅速的区域;轻度增长区面积约占18.3%,分布较为均匀,各省均有涉及;中度增长区面积达230 354 km2,主要集中在云南东北部与贵州交界地带、甘南地区、陕西东部与河南交界地带以及湖北、安徽大部分地区;快速增长区面积仅为区域总面积的1.1%,主要分布在甘肃的肃南县及其周边区域、河南丹江口水库及其周边地区以及江西中部地区.

图 2 长江流域单位面积生态资产价值与价值变化格局图

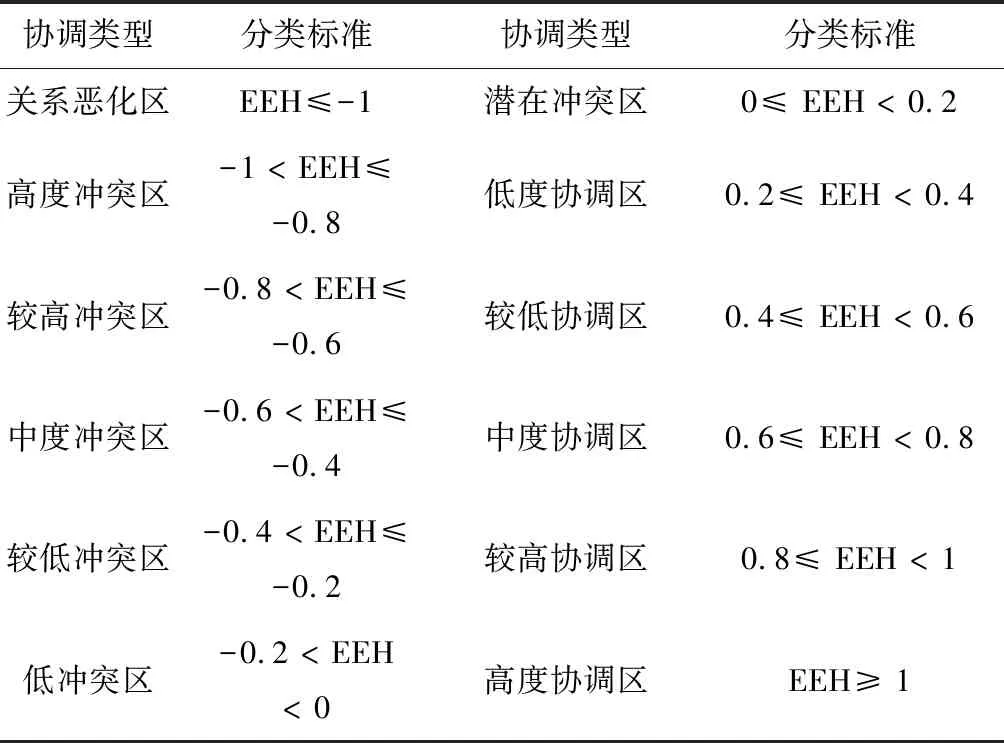

2.3 长江流域生态经济系统协调度空间格局一个区域内的人类活动所创造出来的经济价值(GDP)与生态环境状况(本文用生态资产价值表征)的协调程度一定程度上反映了该区域社会经济发展的可持续水平.如果该地区的生态资产价值增幅长期低于GDP增长甚至生态资产出现负增长,则表明该地生态环境压力增加,生态经济系统不协调;反之,应该充分挖掘生态资源将其转化为经济资产.为了更深入地揭示研究区EEH的空间格局,依据长江流域的实际情况,参考相关学者的研究成果[17,21],以0.2为EEH的基本单位对其进行分类(表4).

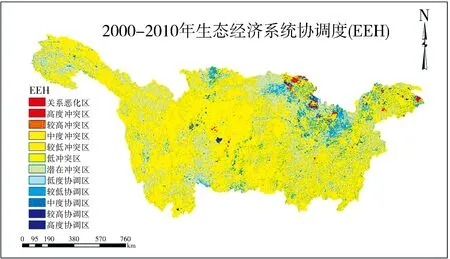

由图3可得,长江流域生态经济协调程度以潜在冲突类型为主,低冲突区次之,其他协调类型零散分布,表明长江流域在社会经济发展的同时生态环境压力逐渐加大.潜在冲突区约803 375.49 km2,占长江流域面积的44.68%,均匀分布于各省(直辖市).近11年,长江流域城市化进程加快,耕地与林地大量减少,区域生态资产价值增幅长期低于GDP,若不采取措施,生态环境压力将继续上升,甚至出现EEH大于0,生态经济系统变为不协调的状态.低冲突区面积仅次于潜在冲突区,达680 147.45 km2,约占研究区面积的37.83 %,主要分布于西南地区的四川、云南、贵州三省与重庆市境内.这些区域生态资产价值出现负增长,经济发展与环境保护开始失衡,虽目前出现的问题不明显,但必须加大保护力度,防止其进一步恶化.其余生态经济系统关系不协调的类型与面积占比分别为:关系恶化区(1.75%)、高度冲突区(0.37%)、较高冲突区(0.59%)、中度冲突区(1.16%)与较低冲突区(4.19% ),主要分布于四川省成都市、河南省西南部、湖北省武汉与随州市、重庆市西南部、湖南省怀化市、安徽省中部以及上海市等地,表明这些地区以牺牲生态环境为代价发展经济,区域生态平衡被打破,处于不可持续状态.

表 3 2000—2010年长江流域生态资产价值变化等级

表 4 2000—2010年长江流域生态经济协调度(EEH)等级划分

图 3 2000—2010年长江流域生态经济系统协调度(EEH)

生态经济协调区类型主要包括低度协调(5.02%)、较低协调(1.44%)、中度协调(0.68%)、较高协调(0.38%)与高度协调(1.93%)5种,主要分布于湖北省东部与西北部、甘肃省陇南地区、贵州威宁少数民族聚居区、青海省西部与安徽部分地区,总面积仅占研究区的9.44%,表明长江流域生态经济协调水平低,可持续发展缓慢.

3 讨论与结论

3.1 讨论长江流域横跨中国东、中、西三大经济区,区域内自然资源极其丰富,生物量巨大,是中国重要生态与气候调节区,分析长江流域生态资产价值时空变化,有利于促进区域生态经济协调发展,坚持可持续.自然因素与人文因素的相互作用对于区域内生态资产价值变化影响深远,但由于短期内自然因素变化不大,人类活动成为主要限制性因素.从长江流域生态资产价值空间分布与变化格局可以发现,严重退化区主要分布在成都平原、湖北东南部、江苏、上海、浙江等经济发展迅速的区域,这些地区城市化进程快,人口多,大量耕地、草地与林地被转化为建设用地.从生态经济协调程度发展空间格局可以发现类似的现象,关系恶化区主要分布于四川成都、湖北武汉、河南南阳、重庆、上海等经济发展迅速、经济水平高的地区.这些地区由于经济发展过快,环境保护措施难以与之相适应,导致环境恶化;或者有些经济水平高的地区遗留下来的历史环境问题还未解决,经济发展过程中新的问题又出现,使得区域生态更加难以恢复.因此,结合长江流域的实际情况提出了几点建议:

1) 建设新型生态城镇.建设新型生态城镇是推进区域可持续发展的必然要求.这就要求各地方政府要根据自身的生态经济协调程度与生态经济建设要求,对经济发展较好的城镇进行生态恢复与改善,合理布局生态、生产、生活空间,牢牢守住生态红线.加大对于生态保护的投资力度,推动生态城镇建设与第三产业协同发展,引导产业转型,大力推进社会主义生态文明建设.

2) 坚持退耕还林、还草工程.林地与草地具有丰富的生态系统服务功能,对于区域水源涵养、气候调节有着明显的作用.特别是加强长江上游及其源头的生态防护林建设,积极退耕还林还草,已达到涵养水源保持水土的作用,同时注重加大部分地区的生态补偿.

3) 加强生态环境脆弱区的生态移民.生态移民不仅有利于当地居民改变生活环境,还有利于恢复当地已经恶化的生态环境,比如三峡库区内的湖北十堰、重庆万州以及陕西秦岭生态功能保护区等区域,缓解人类活动对于环境的压力.

4) 加强长江沿岸生态修复.生态修复有利于区域生态自我繁衍与恢复,从而达到大面积、快速防治水土流失系统工程,其主要实现手段是封禁治理,即通过划定生态保护区对人类活动进行约束.

本文通过Arcgis10.2的空间分析工具,将生态经济系统协调度以栅格方式呈现,相对于以县域为研究单元更加细化、更加具体.但是本文仍存在以下不足:第一,生态经济是一个复杂的系统,而本文经济指标单以GDP来衡量,不能完全反应经济系统的本质,具有一定的局限性.第二,生态资产核算体系不完善,现有研究仅采用 NPP 和植被覆盖度作为生态调整参数,而忽视了地形变化、生物量、土壤质地、土壤侵蚀等因素,有待进一步改善.第三,生态资产价值化的标准各异,若参考的生态服务价值量化标准不同,其核算出来的生态资产差距甚远.本文采用潘耀忠等[18-19]基于专家建议优化的体系标准,并没有严格区分长江流域植被类型,认为长江流域植被类型以亚热带森林为主,故以173万元/km2来计算,而忽略了温带森林.第四,建设用地单位服务价值0万元/km2来计算,忽略了城市系统中的公园绿地,使得生态资产价值总量小于实际价值.第五,不同的主体功能区域发展的重心不同,应作为生态经济协调的参考.生态资产资本化是实现生态资产价值增值的重要途径,更是促进区域生态经济协调与生态环境保护的新方向.

3.2 结论2000—2010年,长江流域生态资产总体呈增长趋势,11年间共增长490.44亿元,年均增长44.59亿元,其中林地贡献率最高,达63.01%,水域次之,为31.63%.一方面,伴随着城市化进程的加快,该区域土地利用类型发生转变,具体表现为耕地与林地逐渐减少,建设用地大量增加,成为生态资产价值增长的限制性因素;另一方面三峡大坝的修建使得长江上游水域面积增加,同时其强大的蓄水功能对于中下游地区枯水期河流与湖泊的补给十分明显,促进了研究区生态资产的增长.长江流域生态资产价值空间分布呈西北低东南高的格局特征,生态资产价值由西北向东南增加,高值区呈“插花状”分布,此分布格局大致与长江流域植被地带性与河流湖泊分布的格局基本一致.长江流域生态经济协调类型以潜在冲突区为主,低冲突区次之,协调区面积仅占9.44%,表明生态经济协调水平低,可持续发展处于初级阶段.