改良森田疗法治疗焦虑障碍临床疗效研究

2019-08-28张俊峰戴炜郭青山戴立磊

张俊峰,戴炜,郭青山,戴立磊

焦虑障碍又可称为焦虑性神经症,包括广泛性焦虑障碍、社交焦虑障碍与惊恐障碍,主要特征为持续紧张、恐惧、担忧、发作性惊恐等,常伴有植物神经系统症状以及运动不安等[1]。焦虑障碍病程缓慢、容易复发、治愈率较低,约4.1%~6.6%的患者终身患病,患者多伴有明显的躯体症状及职业、社会功能受损[2]。焦虑障碍还可影响神经内分泌、自主神经功能及认知功能等,进一步损害身心健康及社会功能[3]。森田疗法是一种以调节行为和改变认知的整合性心理疗法,已有研究应用药物结合森田疗法治疗多因素所致焦虑患者,但操作繁琐,且缺乏对原发性焦虑障碍的随机对照研究数据[4]。本研究在经典森田疗法基础上进行了改良,操作更为简便,辅助药物治疗焦虑障碍患者,获得良好疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2016年6月至2017年6月我院心理科收治的焦虑障碍患者80例纳入研究。纳入标准:符合《国际疾病分类》第10版中对焦虑障碍的诊断标准,汉密尔顿焦虑量表(Hamilton anxiety scale,HAMA)筛查评分>14分;年龄18~65岁;文化程度在小学及以上,能够理解并配合临床治疗与评估;患者自愿参与本研究且签署知情同意书。排除标准:严重躯体疾病、精神活性物质或其他脏器系统疾病所致继发性焦虑障碍者;合并严重心、脑、肝、肺、肾等重要脏器功能障碍或其他脏器系统严重疾病者;严重自杀倾向者;妊娠期、哺乳期以及计划妊娠妇女。采用随机数字表法将患者分为观察组和对照组,各40例。观察组中男14例,女26例,年龄22~64岁,平均(42.21±5.46)岁;病程 6个月~8年,平均(43.42±5.52)月;文化程度:小学10例,初中12例,高中12例,大专及以上6例。对照组中男17例,女23例,年龄23~62岁,平均(44.19±5.73)岁;病程6个月~10年,平均(43.55±10.57)月;文化程度:小学8例,初中15例,高中10例,大专及以上7例。2组基本资料差异无统计学意义(P>0.05)。本研究获医院伦理委员会审批同意。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 2组均常规予以抗焦虑药物治疗,西酞普兰(选择性5-羟色胺再摄取抑制剂)5 mg/d晨服(餐后),阿普唑仑(苯二氮卓类)0.2 mg,2次/d口服(中晚);服用后3 d按照病情及耐药程度逐渐缓慢增加,1周末前将药物剂量增加至西酞普兰10 mg/d。2组用药方案基本一致。对照组予以饮食指导、健康宣教、用药指导等常规护理。

观察组在对照组基础上实施改良森田疗法,干预时间均为8周。①相对卧床期。不要求患者绝对卧床,活动范围限于室内,干预时间为1周。强调实际上是由于自身过度关注而导致症状与精神交互所致,是正常的心理生理反应,不应排斥,而应主动适应。②轻作业期。活动范围限于室内,干预时间为2周。强调患者不要刻意去摆脱各种负性情绪(焦虑、害怕、恐惧、担忧)及躯体不适(胃部不适、心慌、气促等),而鼓励患者正面面对,接受甚至欢迎症状。强调正常行动的重要性,鼓励其自发地发现身边有意义的事并立刻采取行动全身心投入地完成。③重作业期。在强化轻作业期训练的基础上,以室外活动为主、室内活动为辅,干预时间为2周。明确提出“顺其自然、自然承受、为所当为”等理念,要求患者顺其自然地接受当前状态,鼓励患者全身心投入劳动作业,在实践中感受到避免注意力过度集中于心理生理症状有利于身心健康,建立长期坚持的意识。④社会适应期。恢复日常通讯与交流,着重培养患者的社会、工作、角色适应能力,干预时间为3周。帮助患者建立规律的作息时间、饮食运动计划,养成良好生活行为习惯,体会自我控制、超越自我的感受。让患者畅谈自身感受与经验,逐步适应生活环境。

1.2.2 指标观察 治疗前及治疗后2、4、6、8周末,采用HAMA 14项评价焦虑程度,采用功能大体评定量表(Global Asesment Function,GAF)[5]评价患者的社会功能,采用临床总体印象量表(clinical global impression,CGI)疾病严重程度(SI)评价症状改善情况。

通过HAMA评分减分率%=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%评定疗效。痊愈:焦虑及伴随症状完全消失,HAMA减分率>75%;显著进步:焦虑及伴随症状明显减轻,HAMA减分率50%~74%;有效:焦虑及伴随症状有所改善,HAMA减分率25%~49%;无效:焦虑及伴随症状无改善甚至加重,HAMA减分率<25%或不降反增。

治疗前后各检查1次肝、肾功能,血、尿常规和心电图,采用副反应量表(treatment emergent symptom scale,TESS)评定治疗期间的不良反应及严重程度,分级为0~5级,得分越高则不良反应越严重。

1.3 统计学处理

采用SPSS 19.0软件处理数据。符合正态分布以及方差齐性的计量资料以(±s)表示,方差分析;计数资料以率表示,χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组临床疗效比较

治疗8周后,对照组痊愈15例,显著进步9例,好转8例,无效8例,总有效率80.00%(32/40);观察组痊愈27例,显著进步8例,好转4例,无效1例,总有效率97.50%(39/40)。观察组的治疗总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(χ2=10.265,P=0.016<0.05)。

2.2 2组治疗前后HAMA评分比较

治疗前2组HAMA评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗 2、4、6、8周后,2组 HAMA 评分均显著低于同组治疗前,且观察组显著低于对照组(P<0.05),见表1。

2.3 2组治疗前后CGI-SI评分比较

治疗前,2组CGI-SI评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗2、4、6、8周后,2组CGI-SI评分均显著低于同组治疗前,且观察组显著低于对照组(P<0.05),见表2。

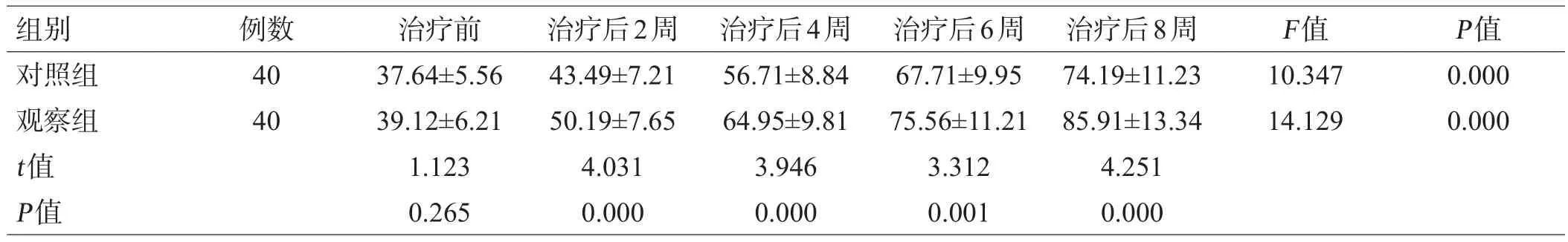

2.4 2组治疗前后GAF评分比较

治疗前2组GAF评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗2、4、6、8周后,GAF评分均显著低于同组治疗前,且观察组显著低于对照组(P<0.05),见表3。

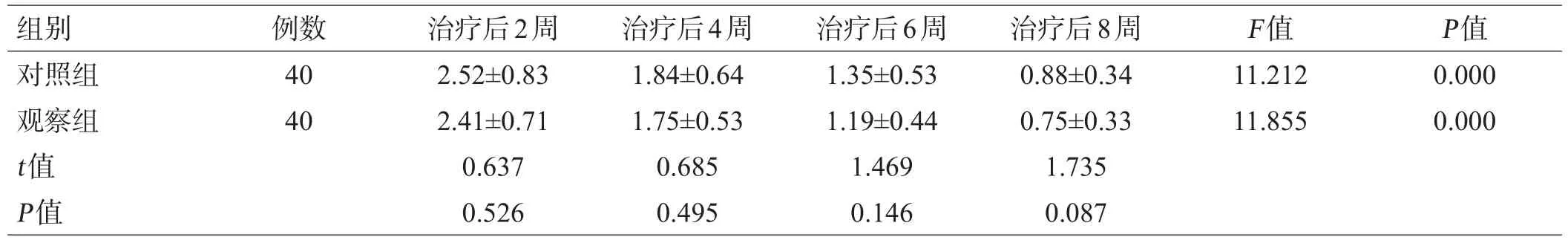

2.5 2组不良反应比较

2组治疗期间仅出现少量轻微不良反应,多集中于开始用药1~2周内,未经特殊处理于1~2周内自行缓解。观察组6例(15.00%)不良反应,包括恶心呕吐2例,口干、头晕、食欲减退、轻微血压升高各1例;对照组8例(20.00%)不良反应,包括恶心呕吐、头晕头痛各2例,失眠、口干、便秘、食欲下降各1例。2组不良反应率差异无统计学意义(χ2=0.346,P=0.556>0.05)。2组不同时间点TESS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表1 2组治疗前后HAMA评分比较(分,±s)

表1 2组治疗前后HAMA评分比较(分,±s)

组别对照组观察组t值P值例数40 40治疗前20.79±4.15 21.34±4.34 0.579 0.564治疗后2周19.11±3.65 16.23±3.12 3.793 0.000治疗后4周13.65±2.91 10.14±2.39 3.895 0.000治疗后6周10.09±2.01 7.18±1.54 7.268 0.000治疗后8周8.89±1.65 5.02±1.23 11.893 0.000 F值9.308 14.297 P值0.000 0.000

表2 2组治疗前后CGI-SI评分比较(分,±s)

表2 2组治疗前后CGI-SI评分比较(分,±s)

组别对照组观察组t值P值例数40 40治疗前5.07±0.89 5.12±0.92 0.247 0.805治疗后2周4.24±0.82 3.71±0.79 2.944 0.004治疗后4周3.59±0.71 2.84±0.65 4.928 0.000治疗后6周2.82±0.64 2.03±0.57 5.830 0.000治疗后8周1.91±0.56 1.46±0.45 3.962 0.000 F值8.327 12.801 P值0.000 0.000

表3 2组治疗前后GAF评分比较(分,±s)

表3 2组治疗前后GAF评分比较(分,±s)

组别对照组观察组t值P值例数40 40治疗前37.64±5.56 39.12±6.21 1.123 0.265治疗后2周43.49±7.21 50.19±7.65 4.031 0.000治疗后4周56.71±8.84 64.95±9.81 3.946 0.000治疗后6周67.71±9.95 75.56±11.21 3.312 0.001治疗后8周74.19±11.23 85.91±13.34 4.251 0.000 F值10.347 14.129 P值0.000 0.000

表4 2组不同时间点TESS评分比较(分,±s)

表4 2组不同时间点TESS评分比较(分,±s)

组别对照组观察组t值P值例数40 40治疗后2周2.52±0.83 2.41±0.71 0.637 0.526治疗后4周1.84±0.64 1.75±0.53 0.685 0.495治疗后6周1.35±0.53 1.19±0.44 1.469 0.146治疗后8周0.88±0.34 0.75±0.33 1.735 0.087 F值11.212 11.855 P值0.000 0.000

3 讨论

药物治疗是目前临床对焦虑障碍的主要治疗手段,多种药物对焦虑障碍具有良好疗效,但长期使用抗焦虑药物具有明显副作用,部分患者难以耐受而放弃治疗,或者停药后复发,影响患者的治疗信心甚至适得其反[6]。有观点认为,焦虑症心理疗法比药物治疗更具潜在优势,具有取代药物治疗的潜质[7]。目前,国内对焦虑障碍的心理治疗研究报道多集中于广泛性焦虑症及各类疾病继发性焦虑抑郁情绪的调控,因此寻找一种适用于各类型焦虑障碍的心理治疗方案具有重要意义。

森田疗法是强调“为所当为”和“顺其自然”理论,享有“根治性自然疗法”之称[8]。但经典森田疗法前期要求患者绝对卧床,只强调现在的行动。而国内患者对不问症状和绝对卧床依从性差,因此近年来形成了更为可行的改良森田疗法。但对焦虑障碍患者采用森田疗法做为主要的心理治疗手段并不多见[9]。本研究在焦虑障碍治疗中实施改良森田疗法,在治疗开始之初即向患者讲授改良森田疗法理论,使其认识到负性情绪与躯体症状并非实质性病变威胁所致,过度关注或担心形成身心交互是导致病情加重或治疗效果不良,转变其错误认知[10]。虽减少与外界联系,但在治疗的过程中尽量减少对患者的卧床、不问症状等不适合焦虑障碍患者的经典要求,帮助患者逐步摆脱自我空间,将注意力重新放到周围环境上来,体会人生哲理,并驱动其自觉行动意识[9]。随着认知模式的转变打破其心理治疗阻抗,引导患者正视自身状态,学会与负性情绪和躯体症状“和平共处”,做好当前该做的事情,削弱或消除负性情绪与自卑感,在积极健康的行动中平复心境,逐步回归家庭和社会[11]。

本研究结果显示,观察组在常规药物治疗的基础上应用改良森田疗法,治疗第2周末HAMA和CGI-SI评分即明显下降,且持续至8周末仍呈显著降低趋势,各时间点评分均显著低于对照组,疗效评价亦显示观察组的有效率显著高于对照组。已有相关研究显示,在广泛性焦虑症患者的药物治疗中辅以改良森田疗法较单纯用药治疗能够更为显著地促进病情康复[12,13]。但上述研究均缺乏对患者社会功能康复的观察。本研究采用GAF量表评价患者的社会功能显示,2组治疗后第2、4、6、8周末GAF评分均显著提高,而观察组显著高于对照组,证实在药物治疗焦虑障碍的同时介入改良森田疗法能够进一步改善社会功能,加速患者的身心健康恢复。2组不良反应均较轻且在1~2周内自行缓解,安全性较好。

综上所述,在药物治疗的基础上介入改良森田疗法能够进一步提高焦虑障碍患者的临床疗效,改善其临床症状与社会功能,总体上安全有效、依从性好。但本研究样本较小且随访时间较短,今后还有待进一步大样本、长期随访研究观察其远期效果。