区域流通产业的空间依赖性及经济带动作用研究

2019-08-23宋芬

宋芬

中图分类号:F724 文献标识码:A

内容摘要:随着互联网技术的发展,流通产业融入了信息化技术,其发展方式向规模化、专业化和功能化转变。区域流通产业的发展除了受到自身内在因素的影响,周边地区对其所产生的渗透作用也是重要因素之一。随着经济全球化和区域经济发展一体化进程的不断加深,流通产业所产生的空间集聚和经济带动作用越来越明显。对此,研究区域流通产业增长的作用和影响强度,不仅能加深对流通产业互动关系的深层次了解,还能促进国民经济实现可持续发展。

关键词:区域流通产业 空间依赖性 经济带动作用

我国区域流通产业的空间分布特征

(一)区域流通产业规模不断扩大

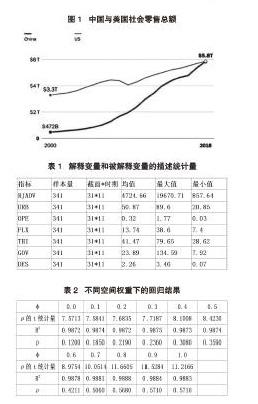

自改革开放以来,我国经济得到了飞速发展。从消费的角度看,1990-1999年,我国社会消费品零售总额从8000亿增长到3.5万亿,年均增长32%。2000-2017年间,我国社会消费品零售总额从3.9万亿增长到了36.6万亿,年均增长46%。2017年我国社会消费品零售总额达到了366262亿元,同比增长10.2% 。现阶段,我国的社会消费品零售总额已与美国持平(见图1)。

(二)流通产业朝现代化方向发展

随着网络技术的应用,电子商务逐渐普及,流通现代化的发展方式打破了传统商业服务水平落后、经济模式单一、国有企业垄断的局面。根据2016年的统计数据,我国网购规模已达到了7500亿美元,占全球网购规模比重的40%以上。根據国家统计局布数据显示,2017年我国网上零售额为54806亿元,同比增长28%。目前,网购商品零售已经占到社会消费品总额的15%。

(三)区域流通产业的空间分布

我国东、中、西以及东北地区的流通产业发展水平存在显著的地区差异性。基础设施建设是流通业发展的基础,从东部沿海地区的基础设施建设来看,其铁路、公路、港口、机场、 电信等方面的建设状况均优于中部地区及西部内陆地区。这也是中部地区和西部内陆地区流通产业发展程度远低于东部地区的主要原因。此外,流通产业的发展还受人口数量和受教育水平两个因素的影响。我国三大经济地区的受教育水平呈现出由东部向中部、西部地区递减趋势。东部沿海地区人口受教育水平普遍较高,其生活水平高,对商品流通的需求最为旺盛;中部地区次之,居民对流通商品需求居中;西部地区人口受教育水平相对不足,其收入水平较东部、中部地区低,其消费观念保守,对商品流通的需求最弱。

区域流通产业空间依赖性的实证分析

(一)变量选取

本文研究我国31个省域(除去港、澳、台地区)的流通产业发展情况。被解释变量选取2005-2015年31个省市交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业、住宿和餐饮业的增加值之和代表流通产业的发展水平。因为地区人口差异,流通产业增加值这个指标不具有代表性,因此本文选取“人均流通产业增加值”作为被解释变量,用RJADV表示。解释变量主要包括:城市化水平(URB)、对外开放程度(OPE)、流通产业固定资产投资(FLX)、产业结构(THI)、政府干预(GOV)、基础交通(DES),具体如表1所示。

(二)模型检验

考虑使用空间计量经济模型时,对于模型的选择标准,一般可通过两个拉格朗日乘子及稳健的R-LMERR、R-LMLAG等统计量来实现。首先对普通面板模型进行LM检验与ROBUSTLM检验估计,根据估计结果选择模型种类(SLM模型或SEM模型)。若计算所得的检验统计量结果不显著,则说明无需将模型中纳入空间影响因素,采用普通面板模型即可;若LMLAG相比于LMERR具有更高的显著性,并且R-LMLAG显著而R-LMERR不显著,则可以确定采用空间滞后模型更符合实际;如果LMERR相较于LMLAG具有更高的显著性,并且R-LMERR显著而R-LMLAG不显著,则可以确定采用空间误差模型更符合实际;若统计量均被拒绝,则可以考虑采用空间杜宾模型。采用上文设定的空间嵌套权重矩阵,将参数0变化范围设为[0,1],变化步长为0.1。分别将这些权重引入LM检验及Robust LM检验,根据检验结果判断是否选用空间面板模型。在空间权重P取值不同的情况下,检验结果均表示空间杜宾模型比较合适。故采用所有权重对模型参数进行估计,根据流通产业溢出效应系数P的t统计量和模型回归拟合优度结果来确定P取值,回归结果如表2所示。从表2结果可知,溢出效应系数P的t统计量和模型回归拟合优度均持续增长后略有回落,当P取得0.8时,P的t统计量和R平方都取得最大值,此时取值也较大。比较这些结果,可得出结论:当供变化步长为0.1时,供取0.8,即经济距离因素占到80%比例、地理距离因素占到20%的比例时,可得到最优空间权重矩阵。

本文借助MATLAB软件的空间经济学工具箱,运用极大似然估计方法,分别给出当φ取0.8的空间权重下两种形式的模型参数估计结果,结果如表3所示。由表3可知,空间个体固定效应模型的拟合优度值(0.9888)大于空间个体随机效应模型拟合优度值(0.9591),空间个体固定效应杜宾模型具有更高的拟合性。同样,自然对数似然值的结果与拟合优度一致,固定效应模型的自然对数似然值大于随机效应模型。此外,Hausman检验的p值为0.000小于0.05,在5%的显著性水平下拒绝随机效应模型优于固定效应模型的原假设。故在建立空间杜宾模型时,采用空间个体固定效应杜宾模型的效果较好。从实证结果可以看出,本文所选取的6个解释变量与流通产业发展水平之间存在显著的正相关关系。城市化水平、对外开放程度、流通产业固定资产投资、产业结构均通过显著性水平为1%的显著性检验,政府干预和基础设施情况通过10%显著性水平检验。其中,城市化水平、对外开放程度、流通产业固定资产投资、产业结构、政府干预的影响系数分别为0.7952、0.0611、0.0980、0.6509、0.1049、0.0445;在解释变量的空间滞后项中,城市化水平、产业结构和基础设施的空间滞后项系数分别为-1.7073、-0.0889、-0.0312,其系数均为负且通过显著性检验,这表明相邻省份的城市化水平、产业结构和基础设施情况对本地区的流通产业发展水平存在负向影响;对外开放程度、流通产业固定资产投资和政府干预的空间滞后项系数分别为0.0985、0.0853、0.1329,系数为正,说明相邻省份提高对外开放程度、流通产业固定资产投资比重和政府干预对本地区流通产业的发展有促进作用。由此可得出以下结论:

第一,城市化对流通产业的发展具有明显的促进作用,城市化水平每提高1个百分点,将使人均流通产业增加值提高0.7952个百分点。这可能是因为,一个城市的发展会吸引人力资本、就业岗位的增加,城市化进程的推进会提高居民生活水平,从而促进消费、扩大内需,这有助于加快流通产业的发展步伐。

第二,对外开放程度每提高1个百分点,本地人均流通产业增加值会提高百分之0.0611。对外开放程度的提高有利于国家间的经济往来。另外,高度饱和的国内市场己难以满足国内各大型流通企业的发展需要,对此这些企业必将向国外寻求新的市场空间,故对外开放程度将会对我国流通产业的发展产生深远影响。

第三,流通产业固定资产投资比重每提高1个百分点,人均流通产业增加值将提高0.0980个百分点。加大区域对基础交通、服务网点、存储仓库等资源的投入可降低流通消耗,从而使区域流通更加方便快捷。其滞后项影响系数为正,说明周边区域行政部门对流通产业发展的投入会带动本地区流通产业的发展。

第四,产业结构的通过1%的显著性检验,且影响系数为正。表示第三产业占GDP的比重每增加1%,当地人均流通产业增加值将会随之提高0.6509个百分点。流通产业是一个劳动和资本密集型的产业,区域内产业结构的变动会对流通产业的发展产生重要的影响。产业结构的变动对人力資本、知识技术等生产要素的流通具有指向性,流通产业的快速发展与这些生产要素紧密相连。产业结构的滞后项系数为负,主要是受第三产业整体发展水平的影响,第三产业发展水平与发展速度既可以促进流通产业的快速发展,也对流通产业的发展起到一定的制约作用。

第五,政府干预的系数值为正且通过显著性检验,这表明加强政府干预对我国流通产业具有明显的促进作用。政府可为我国流通产业提供健康市场的环境,我国政府通过加强对流通产业的监管可实现企业合理经营和转型升级。

第六,基础交通设施情况影响系数为正且通过显著性检验,说明良好的交通基础设施情况能够降低流通成本。加强对流通资源进行整合,可使我国区域流通产业向生产集约化和经营规模化方向发展。交通基础设施的空间滞后项系数为负,且通过显著性检验,可能是因为交通基础设施的改善提高了周边地区资本和劳动力的边际产出,从而吸引了优质生产要素的流入,这使得经济资源在不同区域间重新分配,最终对本区域产生负向带动作用。

(三)稳健性检验

将邻接空间权重、地理空间权重和经济空间权重的估计结果与地理经济空间权重对比可以看出,代表流通产业空间依赖性的系数估计值均为正数,且均通过了1%的显著性水平检验,其与地理经济空间权重的估计结果一致,这说明省份之间存在显著为正的流通产业空间依赖性效应;城市化水平、对外开放程度、流通产业固定资产投资、产业结构、政府干预以及基础设施情况对流通产业的影响系数为正,与地理经济空间权重的估计结果也是一致的,说明增加这几项要素的投入能够有效提高流通产业水平。这些解释变量的空间滞后变量的符号方向与之前的估计结果一致;基于邻接空间权重、地理空间权重和经济空间权重的估计结果与基于地理经济距离的空间权重矩阵估计结果具有一致性,说明模型估计结果比较可靠。

研究结论

我国区域流通产业在空间上存在显著的正向空间自相关,并有聚集分布的趋势。本文利用探索性空间分析方法,得出我国2005-2015年人均流通产业全局空间自相关系数Morans I指数分别为:0.4124、0.4084、0.4101、0.4905、0.4267、0.4352、0.4375、0.4340、0.4177、0.4080、0.4124,其均通过了1%的显著性检验,这充分表明了区域流通产业具有空间依赖性;局部空间自相关的结果显示出“HH”类型的区域主要集中在环渤海、长三角与珠三角这些发展水平较高的地区,“LL”类型的区域主要集中在中部地区和绝大部分西部省份。区域流通产业空间依赖性和经济带动作用的发挥除了地理邻接性和地理空间距离之外,还有其他区域影响因素;此外,本文采用经济距离和地理距离加权的形式来定义空间权重,通过模型结果比较发现,当经济距离因素占到80%的比例,地理距离占到20%的比例时,可得最优的空间权重矩阵;区域流通产业空间杜宾模型的结果显示,城市化水平、对外开放程度、流通产业固定资产投资、产业结构、政府干预均对当地流通产业具有显著的影响;对外开放程度、流通产业固定资产投资和政府干预对周边地区具有显著的正向影响,而城市化水平、产业结构以及基础交通对周边地区具有显著的负向影响。

参考文献:

1.周青浮.国内流通产业发展区域差异研究[J].价格月刊,2015(1)

2.范荣华.我国农村消费流通产业发展现状与对策[J].商业经济研究,2017(1)

3.孙琪,李敏.从阿里平台看农产品电子商务发展趋势[J].商业经济研究,2015(12)

4.王秋颖,李昂.基于灰色关联分析的流通产业与经济增长的影响研究[J].经济研究导刊,2017(23)

5.胡永仕,许明星.流通产业对区域经济增长作用的经济学分析——基于福建省的实证研究[J].北京交通大学学报社会科学版,2015,14(2)

6.曾银娥.流通产业对经济增长促进作用的实证研究——基于2003-2009年31个省区市的面板数据[J].经济研究导刊,2016(4)

7.崔忠付.电商物流正在经历巨大变革[J].中国物流与采购,2015(18)