大学生学校认同影响因素的多层线性模型分析

2019-08-23赵必华周元宽

赵必华,周元宽

(安徽师范大学 教育科学学院,安徽芜湖241000)

一、引言

如果一个大学生对自己就读的院校十分满意,若有重新选择的机会还会坚持在本校就读,意味着该大学生具有高水平的学校认同。学校认同(school identity)是指个体认识到自己归属于该学校群体,并且意识到成为该学校成员会给自己带来的情感和价值意义,反映个体对学校的归属感。[1]从个体层面看,大学生学校认同能正向预测学生的学校适应、学业成就与学习动机[2-3],影响学生自信心、探索能力和自我认同的发展[4],推动学生价值观的形成[5],具有提高学生自尊和生命愿景的价值[6],并通过个体、集体自尊影响学生的责任感[7]。从学校层面看,大学生学校认同是高校的一种重要社会资本,在提高大学凝聚力、争取更多资源与发展机会、实现大学的办学目标、建构和谐校园上具有不可替代的价值。[8][9]1鉴于大学生学校认同在促进个体发展和院校发展上的重要价值,有研究者提出将大学生学校认同作为反映与评价高校本科教育质量的重要指标。[10]美国《全国大学生学习性投入调查》(National Survey of Student Engagement,NSSE)就将大学生学校认同作为衡量学生学业成效的指标之一。[11]因此,有必要探查影响大学生学校认同的因素,并据此提出提高大学生学校认同度的相关对策。

根据丁甜的文献综述,国内大学生学校认同研究还停留在对学校认同的概念界定、单纯的经验总结、个别现象的简单描述上,理论经验分析多,实证探讨少,影响因素的研究尚处于探索阶段。[9]18该研究者以湘潭大学等几所综合院校297名大学生为对象,采用差异检验与相关分析探查性别、学科性质、专业满意度等个人因素与学校文化氛围、学习学术氛围、学校支持感、校内人际关系等学校因素对大学生学校认同的影响,结果发现:男性、农村生源、理工科大学生的学校认同分别高于女性、城市生源、文科大学生,大学生学校认同与学校文化氛围、学习学术氛围、学校支持感、校内人际关系均存在显著正相关。郑剑虹等人以广东省7所学校的975名大学生为对象,考察大学生学校认同的总体状况及其在学校类型、性别、专业等方面的差异,结果发现:大学生学校认同度普遍较低,一般院校高于重点院校,学校认同在性别、专业上不存在显著性差异。[10]丁立以华中科技大学440名硕士研究生为对象,采用相关分析探查大学生学校认同与一般校园环境、学习学术氛围、学校社会声望、校园人际关系之间的关系,结果发现:学校认同与一般校园环境、学习学术氛围、学校社会声望、校园人际关系均无显著性相关。[12]李志等人以重庆市6所高校的1085名本专科大学生为研究对象,运用自编的专业认同度量表,采用差异检验探查大学生专业认同度的现状及其在学校层次、专业类别与性别上的差异,结果发现:虽然男女大学生的专业认同度在总分上没有显著性差异,但男生在专业投入度与认知度上高于女生,而女生在专业喜好度上高于男生;重点院校、理工科大学生无论在专业认同度总分还是各维度上均分别高于一般院校、文科大学生。[13]这些研究对学校认同的影响因素进行了初步探查,也获得了一些有价值的发现,但存在不少问题:(1)研究结果不一致,甚至矛盾。例如,大多数研究发现男生、理工科学生的学校认同高于女生、文科学生,而郑剑虹等人的研究则发现大学生学校认同度并无性别、专业类型的差异;至于重点院校与一般院校学生的学校认同孰高孰低,郑剑虹等人与李志等人的研究结论正好相反。除了调查工具有所不同外,这些研究结果的异质性可能跟样本抽取、统计分析方法有关。因此,上述影响因素与学校认同的关系究竟如何尚需进一步探查。(2)抽样偏狭,样本代表性差。上述研究仅仅抽取某个省域的几所学校,甚至以个别学校的大学生为调查对象,研究结果可能具有较高的地域特性,影响了研究结论的外部效度。另外,抽样代表性不高可能遮蔽对学校认同有影响的因素,如丁立仅对单个院校的大学生进行了调查,同一学校的学生具有较高的同质性,在影响因素上个体之间的变异较小,在统计上易造成与学校认同相关性不高。(3)影响因素也不够全面。美国心理学家布朗芬布伦纳提出社会生态系统理论(theory of social ecosystems)[14],将个体发展的影响系统分为微系统、中系统、外系统、宏观系统,强调从个体与环境的相互作用出发深入认识个体的发展,被许多研究者用于解释个体发展的影响因素。即使从微系统角度探查大学生学校认同的影响因素,也必须综合考虑个体、家庭和学校环境的影响。但上述研究除了没有考虑家庭层面的家庭社会经济地位、家庭支持等变量外,也没有考虑“以学为生”的大学生学习方面的变量(如学习动机、学习方式等个体层面变量),更没有将学校整体层面的学校声望、整体支持性环境等纳入分析,难以展现大学生学校认同影响因素的完整图像。(4)统计分析方法失当。上述研究多采用差异检验或相关分析分别考察单个变量与学校认同的关系,并未考虑影响因素之间的相互作用,可能会造成变量估计的偏误,应该采用多元回归分析综合探查多个因素的影响,如汪雅霜与王芳就采用多元回归分析探查个体、家庭、学校层面因素对大学生学校归属感的联合影响。[15]然而,影响大学生学校认同的个体、家庭因素属于个体层面的变量,学校因素属于群体层次的变量,个体层面的变量嵌套于群体层次的变量之中。若采用聚合方法将个体层次因素提升为群体层次因素,或通过解构方法将群体因素一一指派给下属的个体,不仅会遭受统计推断上的谬误,也违反了回归分析对数据的基本假设。[16]6-20传统的多元回归分析方法难以同时分析两个或多个层次的变量对因变量的影响,而多层线性模型(Hierarchical Linear Modeling,HLM)通过分层建立回归模型,将低层次回归方程的截距和斜率设定为高层次变量的函数,从而将多个层次的数据连接起来,适合处理分层嵌套数据。[17]迄今,尚未见运用HLM探查大学生学校认同影响因素的相关研究。

针对上述问题,本研究拟抽取多所不同类型本科院校的大学生进行调查,尝试运用大学生个体、学校两层次HLM方法,综合探查个体、家庭、学校因素对大学生学校认同的影响,并基于研究结果提出提高大学生学校认同度的相关建议。

二、研究设计

(一)研究对象

本文的研究对象为来自上海、江苏、山东、福建、江西、湖南、广西、安徽8省市35所本科院校的大三学生,其中“211工程”大学5所、大学15所、学院15所。研究者将问卷和施测指南寄送给各高校受托人,请他们选择所在学校的代表性专业若干个,利用教师上课或课间休息时间发放问卷,当场回收。累计发放问卷6447份,回收6289份,回收率97.55%。剔除人口学变量信息报告不全、规律性作答(如连续10道题选择同一选项)、缺失值超过5%的被试,共得到有效问卷5855份,有效率为93.10%。其中,女生3621人,占61.84%,男生2234人,占38.16%;农村生源3357人,占57.34%,城市生源2498人,占42.66%;理科3208人,占54.79%,文科2647人,占45.21%。每所学校的有效问卷数量在106-221份之间,平均为167份。学生平均年龄为21.65±1.08岁。

(二)变量与测量

除了个体与学校背景变量、家庭支持、学习动机外,其他变量来自信度与效度较高的大型测量工具——美国《全国大学生学习性投入调查(2014版)》[11]。

1.个体层次变量

(1)性别:男生编码为1,女生为0。

(2)生源地:城市(包括市区与县城)编码为1,农村为0。

(3)父母教育程度:考虑到父母教育程度的高相关性可能导致回归分析中的多重共线性问题,取父、母教育程度高者作为父母教育程度的指标,分成“小学及以下、初中、高中、大学及以上”4个等级。

(4)家庭收入:分成“很低、较低、中等、较高、很高”5个等级。

(5)文理科:理工农医合并为理科,编码为1;其他专业合并为文科,编码为0。

(6)家庭支持:包括学生获得家庭经济、情感等方面支持的4个项目,该量表的α系数为0.861。

(7)生师互动:包括学生与教师讨论职业规划、学业表现、课程内容等方面情况的4个项目,该量表的α系数为0.822。

(8)同伴合作学习:包括学生与同学合作参加小组项目、请教与解释学习难点、考前一起复习等方面情况的4个项目,该量表的α系数为0.677。

(9)反思与整合学习:包括学生将他们的学习与外部世界联系起来,从他人的视角重新审视自己的信念、考虑问题等方面情况的7个项目,该量表的α系数为0.767。

(10)高水平学习:包括学生的课业学习强调应用、分析、评价和综合等高层次认知学习情况的4个项目,该量表的α系数为0.720。

(11)学习动机:选择比格斯等人修订、赵必华基于中国大学生样本验证的两因素学习过程问卷(R-SPQ-2F)中测量学习动机的9个项目[18]。其中5个项目反映学生受内部动机驱动、通过将新信息与已有知识整合寻求学习内容的意义的情况,命名为“深层学习动机”,α系数为0.667;另4个项目反映学生受外部学习动机驱动、通过死记硬背的机械方法复制学习内容的情况,命名为“表层学习动机”,α系数为0.773。

2.学校层次变量

(1)学校整体排名:将中国校友会对中国700所普通高校2014年的综合排名转化为标准分Z,分数越高代表学校综合实力越强。[19]

(2)学校支持性环境:包括学校为学生提供学业、交往、社会实践、卫生保健等方面支持情况的6个项目,该量表的α系数为0.796。以各校学生在该变量上的平均分作为各校支持性环境的得分。

(3)学校多元互动频率:包括学生在课堂内外与不同种族/民族、经济背景、宗教与政治信念的人交往情况的4个项目,该量表的α系数为0.717。以各校学生在该变量上的平均分作为各校多元互动频率的得分。

(4)学校交往质量:包括学生跟同学、任课教师、班主任/辅导员、办公室行政人员等交往质量的4个项目,该量表的α系数为0.681。以各校学生在该变量上的平均分作为各校交往质量的得分。

除学校整体排名外,其余三个变量属于“情境变量”(contextual variable),通过各校学生在变量上的平均表现,反映学校整体的支持性环境、人际互动状况与质量。

3.结果变量

学校认同:包括两个项目,一是“是否满意在本校的整个教育经历”,二是“如果再来一次是否还会选择在本校就读”。两个项目的α系数为0.698。

(三)模型设定

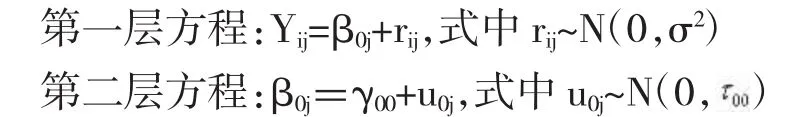

考虑到在每所学校抽取的班级数量较少,不适合建立学生个体、班级与学校三层次HLM。本研究以两层HLM作为分析模型,第一层方程包括学生个体(含家庭)层次预测变量,第二层方程包括学校整体层次预测变量。

1.零模型(模型 1)

在上面的两个方程中,Yij是j学校i同学的学校认同,β0j是j学校所有学生平均的学校认同,rij代表j学校i同学与j学校平均的学校认同之差,是学生个体层面的随机误差;γ00是各学校学生学校认同的总体平均数,u0j是j学校与总体平均数之差,是学校层面的随机误差。根据这一模型,可以计算跨级相关系数,考察Y的总变异中有多大比率是由于第二层单位学校之间的差异造成的,并考察运用HLM的合理性。

2.随机效应协方差模型

在模型1的第一层方程中分别纳入性别、生源地、父母教育水平、家庭收入、文理科、家庭支持等背景变量作为预测变量(模型2),再纳入生师互动、同伴合作学习、反思整合学习、高水平学习、学习动机等过程变量作为预测变量(模型3),考察个体(含家庭)因素对大学生学校认同的影响。模型2与模型3中各预测变量对学校认同的影响(斜率)在各院校间保持恒定,均属于随机效应协方差模型[16]56-66。

Yij=β0j+β1jX1+β2jX2+……+βqjXq,式中 β1j、β2j……βqj分别是预测变量X1、X2……Xq对Yij影响的偏回归系数。

3.非随机变动斜率模型

在模型3的基础上,在第二层方程中纳入学校整体排名(模型4)作为预测变量,再纳入学校整体的支持性环境、多元互动频率、交往质量等情境变量作为预测变量(模型5),考察在控制个体层面因素的情况下,学校因素对大学生学校认同的影响。模型4与模型5均属于非随机变动截距模型[16]71-75。

β0j=γ00+γ01Z1+γ02Z2+……+γ0mZm,式中 γ01、γ02……γ0m分别是学校层面的预测变量Z1、Z2……Zm对截距项β0j(每一学校平均的学校认同)影响的偏回归系数。

三、研究结果与讨论

本研究采用HLM6.08统计软件进行两层次的HLM 分析,采用 REML(restricted maximum likelihood)方法估计模型中的回归系数参数与方差,以White提出的稳健标准误(robust standard error)作为检验的基础[16]285-286。

(一)零模型的结果及讨论

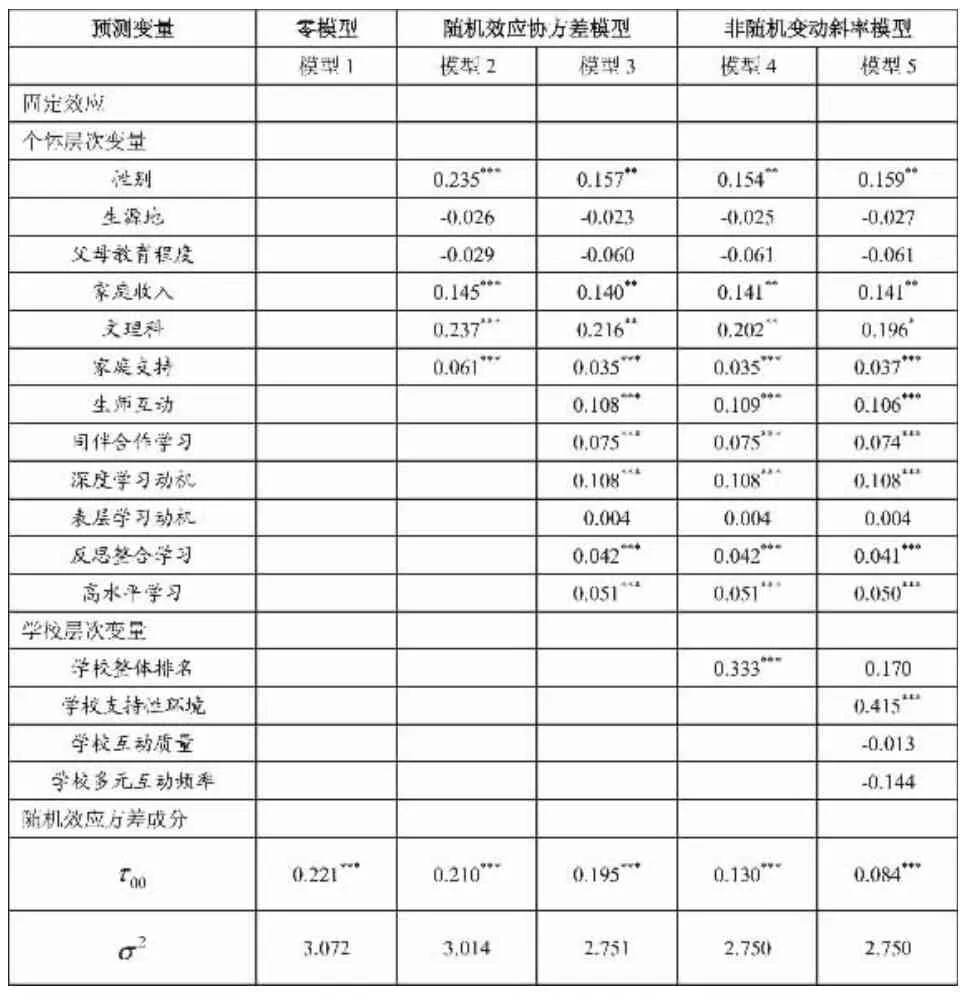

首先考察两层均不纳入任何预测变量的零模型(模型1),结果发现:各校大学生学校认同的总体平均数为5.374,由于学校认同由两个1-5点计分项目合成,分数范围在2-10分之间,理论中值为6,可见大学生的学校认同普遍偏低。这一发现与郑剑虹等[10]的研究结果一致,可能是大学生在影响学校认同的相关因素上表现不佳所致。进一步考察零模型(表1的模型1)的随机效应方差成分,学校层面的随机方差为0.221(p<0.001),这意味着不同学校之间的大学生学校认同存在显著性差异。根据两层的随机效应方差成分计算组内相关系数,,表明大学生学校认同的总变异中有6.7%来源于院校之间的差异。按照科恩所建议的判断准则(0.138>ρ≥0.059)[20],属于中度关联强度,说明各院校学生的学校认同存在相当大的变异,不宜采用一般的回归分析模型,必须运用HLM来分层考察嵌套数据。

(二)随机效应协方差模型的结果及讨论

在模型1的基础上,纳入性别、生源地、父母教育水平、家庭收入、文理科、家庭支持等背景变量作为预测变量,形成模型2。结果如表1所示:男性、理科、家庭收入高、家庭支持水平高的大学生具有更高的学校认同度。

表1 大学生学校认同影响因素HLM分析表

韦伯斯特在她的顾客人口统计特征研究中发现,女性对质量的期望要高于男性。[21]史静寰等研究发现,女生的学习投入更多,成绩更好,学术期望更高,但对学习意义感的认识低于男性。[22]当前,我国劳动力市场依然存在较大的性别差异,女大学生就业质量的总体水平较低,职业期望实现难度大[23],这可能使女大学生在找寻工作时面临更大的就业压力。有学者指出,当前中国部分女大学生对自己的就业期望不高是内外因共同作用的结果:社会对女大学生家庭角色的高期待与职业角色的低期待对女生就业有着强大的约束力,而劳动力市场的不公正待遇则进一步强化了这种制约作用,从而使女大学生有意识或无意识地将自我定位在相对于男性的弱者地位,接受了社会对女性的定位与期待。[24]总之,女生投入大而预期收益小,这一“剪刀差”的存在导致她们心理上的巨大落差,造成对学校认同度低。有关不同学科就业状况的调查发现,理工科大学生在就业率或就业形势上优于文科大学生,在平均月薪上理工科也高于文科。[25]近年来麦可思研究院针对中国大学毕业生就业状况进行的调查发现,2008届至2013届本科毕业生就业率排名前十位的专业中,罕见文科专业的身影。文科生在就业上的专业劣势可能使他们更为沮丧,并将自己的境遇归因于学校,造成对学校认同度不高。[26-27]文科学生相对就业难,除了社会转型期外部需求不足外,可能与文科课程设置偏离了当前社会对综合能力强、可塑性高、文理兼顾的复合型人才的用人要求有关。另外,家庭收入水平低、家庭支持少的大学生可能更为自卑,在待人接物中可能会遭遇更多的困惑,影响到他们对学校认同的感知。有研究者发现,社会阶层背景低的学生更有可能感到孤独或者被疏远、被边缘化,而此类学生的学校归属感相对较低。[28]

在模型2的基础上,纳入生师互动、同伴合作学习、反思整合学习、高水平学习、深度学习动机等过程变量作为预测变量,形成模型3。结果如表1所示:在性别、文理科、家庭收入、家庭支持对学校认同的影响基础上,生师互动、同伴合作学习、高水平学习、反思整合学习、深度学习动机能正向预测大学生的学校认同。

生师互动越多,同伴合作学习越频繁,学生不仅能获得较高的知识、技能方面的成就,而且能获得更多的社会性成长经验,学校获益的增加提升了大学生的学校认同。史静寰等研究发现,不论对何种类型的学校,生师互动都与学生学习成绩排名、社会性成长和在校满意度正相关。[29]史静寰等[22]、王纾[30]的研究均发现,同伴合作学习对学校制度化的学习成绩和学生自我报告的学习获益均有正向影响。另外,同伴的支持会激励学生积极参与学校集体活动,而同伴的排斥则会降低学生对集体的兴趣,甚至逐渐远离学校。[1]

深度学习动机以及与之相应的学习方式——反思与整合学习、高水平学习对大学生学校认同具有正向的预测效应。莱尔德等对美国517所4年制院校的80124名大学生的调查发现:反思与整合学习、高水平学习等深度学习方法与学生自我报告的智力与个人发展正相关,也与学生的学校满意度正相关。[31]这是因为,采用深度学习方式的学生,往往比较投入,有一种挑战感和成就感,觉得学习是一种自我实现的过程。同时,采用深度学习方式的学生可能对学习内容更感兴趣,因而愿意在学习上投入更多的时间,进而感觉学习成效更大,自然提高了他们对学校的认同度。

(三)非随机变动斜率模型的结果及讨论

由于学校类型(“211工程”大学、大学与学院分别编码为3、2、1)与学校整体排名之间存在高相关(Spearman等级相关系数为 0.843,p<0.001),考虑到将两者同时作为预测变量纳入回归方程会造成较高的多元共线性,本研究在模型3的基础上,在第二层回归方程中只纳入包含信息量更多的学校整体排名这一背景变量作为预测变量,形成模型4。结果如表1所示:学校整体排名正向预测学校认同。这与汪雅霜与王芳的研究结果[15]类似。他们的研究发现,“985工程”大学和“211工程”大学学生的学校归属感显著高于普通高校(优势比分别为2.227、1.265),说明院校声誉对学生的学校归属感产生正向影响。院校的声誉越高,学生的学校归属感就越强,学生对学校的认同度越高。然而,学校整体排名如何影响大学生的学校认同呢?

在模型4的基础上,在第二层回归方程中纳入学校支持性环境、学校互动质量、学校多元互动频率作为预测变量,形成模型5。结果如表1所示:学校整体排名变得不再显著,而学校支持性环境对学校认同具有正向的预测作用。计算学校整体排名与学校支持性环境的相关系数,结果发现,两者之间的积差相关系数r=0.536(p<0.01)。将学校整体排名和学校支持性环境的相关性与模型4、模型5的结果综合起来,满足中介效应的三个要件[32]。这意味着学校支持性环境在学校整体排名对大学生学校认同的影响中起中介作用,即学校整体排名是通过学校支持性环境而对学校认同产生影响。对这一中介作用机制可做这样的解释:整体排名较高的学校可能具有更好的服务意识,能充分利用其物力、材料、师资、科研上的优势,对学生提供全方位的支持与帮助,进而提升了学生对学校的认同感。在学校整体排名与学校支持性环境对学校认同的影响中,后者是最终起作用的力量。学校支持性环境得分越高,学生的学校认同度就越高,这与先前的研究发现[9]46一致。究其原因:一方面,学校从学业、交往、社会实践、卫生保健等方面提供的全面支持使学生深切感受到学校的关心与帮助,基于感恩而在情感上对学校更为依恋,进而对学校更为认同;另一方面,学校支持性环境有助于学生获得更好的学业成就[29-30],进而使学生在未来的职业发展中处于优势地位。大学生越能感受到学校对自身成长与生涯发展的贡献,越能对学生产生归属感,学校认同度也就越高。

四、结论与建议

(一)研究结论

本研究获得如下结论:(1)院校之间差异能够解释大学生学校认同6.7%的变异;(2)在个体层面,男性、理工科、家庭收入与家庭支持水平高的大学生具有较高的学校认同度,生师互动、同伴合作学习、高水平学习、反思整合学习、深层学习动机能够正向预测大学生的学校认同;(3)在学校层面,学校支持性环境能正向预测大学生的学校认同。

(二)建议

1.为不同类型大学生提供针对性指导和帮扶

本研究发现,女性、文科、家庭收入与家庭支持水平低的大学生学校认同度较低。因此,学校要根据不同类型学生的特点开展针对性指导和帮扶,特别要关注弱势学生的成长,增强他们的学校适应性,提高他们的学业成就。对女生,一方面要呼吁政府制定限制就业歧视的政策与法律,对劳动力市场行为及政策进行督查与评估,防止出现针对女大学生的性别歧视或性别限制,提高女大学生对学校教育价值的认同;另一方面,学校要通过课程设置、教学与课外活动等途径向女大学生赋权和加强职业能力建设,培养女大学生积极的性别意识,增强其自信意识和主体意识,克服自我定位时的“弱者意识”,提升其职业期望。对文科生,学校要加强职业规划能力培养,引导其进行合理的就业归因,树立适当的职业期望,增强职业发展自信。同时,学校可在通识课程体系中增加现代科学与技术的份量,增加实用知识的教学,提高文科生的综合素养与“创业能力”,增强其就业“软实力”。对家庭收入不高、家庭支持少的弱势大学生,要给予“积极性差别待遇”,建立经济支持、心理与学习指导、人际关系调节、就业指导等多方面的综合救助体系[33],以增强他们的学校适应性,切实保障弱势大学生的全面与可持续发展。

2.营造聚焦学生学习的生师、生生积极互动的良好氛围

本研究发现,生师、生生围绕着学习活动开展的人际互动频率与大学生学校认同正相关。但我国“985”高校的生师互动、同伴合作学习水平远低于美国的研究型大学,差异极其明显(效应量均在0.8以上)。[22]本文的研究结果显示,在1-4点评定量表上,生师互动、同伴合作学习的得分仅为1.77分、2.18分,表明我国大学生围绕着学习活动与老师、同学的交流频率极低。如果学生在学习过程中“求教而无门”“独学而无友”,不仅难以获得较好的专业表现,也使他们感受到学校生活的沉闷与压抑,自然难以对学校抱有积极的情感认同。为此,高校可通过制度建设与资源配置确保生师互动的时间与空间,建构大学生学习共同体,鼓励学生通过小组学习、项目学习、合作学习等方式与老师、同学充分交流,营造聚焦学生学习的生师、生生积极互动的良好氛围。

3.提升学业挑战性,推动学生开展深度学习

马顿和赛里欧将教学方式分为深层学习和表层学习。[34]深层学习者具有较高的内部学习动机,对所学内容本身抱有兴趣,能批判性地审视新事实和新观点,在事实与观点之间建立联系,充分利用证据进行探究与评估,这意味着深层学习者采用高水平学习、反思与整合学习等具有“学业挑战性”的学习方式。虽然这些具有“学业挑战性”的学习方式需要学生投入更多时间来学习,但同时也让其有更高的学业获得感和学校满意度。本研究发现,深层学习动机以及与之相应的学习方式——反思与整合学习、高水平学习对大学生学校认同具有正向影响。史静寰等指出:“真正卓越的教师并不是向学生灌输知识,而是从‘智力上挑战学生’,创造环境,刺激学生自主与深度学习。”[22]学生如何学取决于老师如何教。因此,教师要想推动学生采取深层学习方式,就要采取与之适应的教学方法,设计与学生内在兴趣、实际生活经历相接近的活动,促使学生超越简单的记忆学习,不断反思学习的材料与结果,将学习内容与现实的世界结合起来,推动学生获得积极的学习体验。

4.建构全面促进学生身心发展的校园支持环境

本研究发现,在学校整体排名与学校支持性环境对大学生学校认同的影响中,学校支持性环境是最终起作用的力量。从该指标的测量内容看,学校支持性环境包括有助于大学生学业、社会交往、经济生活、社会实践、卫生保健、体艺活动等方面身心全面发展的全方位支持。为此,无论是何种类型的院校,都应坚持服务意识,坚持以生为本,合理配置资源,创造各种学习机会,给学生提供学业、社会交往、经济生活、身体锻炼、艺术陶冶等全方位服务,建构全面促进学生身心发展的校园支持环境,有效地吸引学生积极参与学校各项活动,促进学生与学校的良性互动,提升学生对学校的积极认同感。