中国中西部地区关键构造变革期次及变形特征

2019-08-22罗开平李风勋潘文蕾曹清古陆永德

杨 帆,胡 烨,罗开平,李风勋,潘文蕾,曹清古,陆永德

(中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126)

中国中西部主要盆地碎屑岩发育于海相层系基础之上,经历了多旋回叠合与改造过程,油气成藏复杂、差异性大[1-5]。该地区油气储层普遍致密,属低孔、低渗—特低渗致密碎屑岩油气藏,虽然勘探前景广阔,但有效勘探开发和评价难度大,对油气资源潜力、致密碎屑岩成藏机理、富集高产规律等尚认识不清。本文主要从盆地构造演化角度,剖析了与油气密切相关的关键构造变革期及变形特征,希望为进一步深化认识多旋回叠合盆地油气成藏及富集规律提供一定的依据。

1 中西部主要盆地构造特征差异

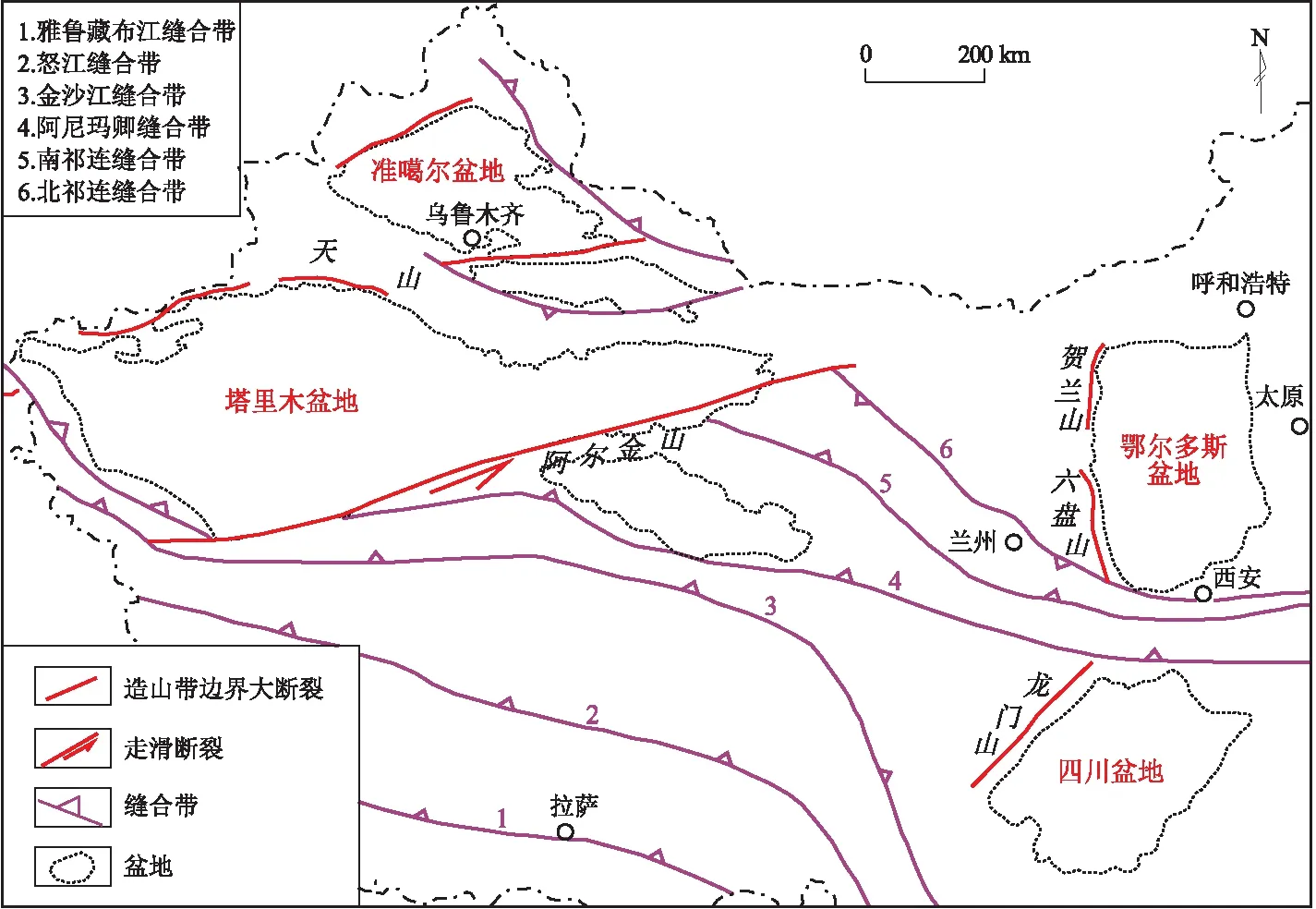

我国中西部主要包括鄂尔多斯、四川、准噶尔和塔里木等几个主要盆地(图1),演化过程相似,在构造变形上大多表现出“盆缘冲断,盆内弱形变”的构造特征。但也有例外,比如准噶尔西缘、塔里木东南缘走滑强烈,塔里木盆内变形强烈。同时由于盆地基底性质以及所处板块构造位置的不同,在盆地隆坳格局、断裂体系、不整合分布等特征上存在着差异性。

图1 中国中西部主要盆地分布Fig.1 Main basins in central and western China

1.1 基底性质

中国中西部四大盆地碎屑岩层系,是在多期次盆地演化过程中发育的。在早古生代之前,四大盆地的基底分属于不同的块体,从而决定了不同盆地之间的成盆过程差异性大。横向上多方向、多类型的构造相互切割、复合,纵向上多旋回的盆地叠合与改造,不同的基底性质与构造位置,决定了四大盆地构造变形特征的多样性与差异性。

从4个盆地的基底特征来看,它们均存在一些基本的共同特征,如结晶基底和褶皱基底的垂向叠加,以及基底结构和岩相在平面上具有明显的分区性(表1)。基底的分区特征对上覆盖层的形成具有重要影响,此外,不同性质基底的拼接也会对沉积盖层产生重要影响。

塔里木盆地同样位于多期活动的古板块复合部位,具古生界褶皱基底和前震旦系结晶基底“双层基底”,基底时代南早北晚,分区明显[6-7]。

准噶尔盆地位于多期活动的古板块复合部位,同样具有双层基底的性质。褶皱基底北厚南薄,昌吉凹陷等地区不发育褶皱基底,盆地最南端褶皱基底厚度很薄,有可能转变为“单层”基底[8]。盆地东侧、南侧和北侧古生界褶皱基底层可分为海西期和加里东期上、下2层,总体呈由北向南倾斜的单斜形态,盆地北部的石炭系部分为变质基底。

鄂尔多斯盆地位于多期活动的褶皱带和稳定块体的复合部位,为单层结晶基底,分区性明显,时代、性质复杂[9-10]。

四川盆地位于上扬子准地台内,具双层基底结构。前震旦系结晶基底是一套中、深度变质(普遍角闪岩化)岩系;覆于结晶基底之上的前震旦系褶皱基底是一套浅变质岩层,基底性质、厚度、埋深具有分区差异性[11]。

1.2 断裂体系

中西部四大盆地经历了加里东期、海西期、印支期、燕山期和喜马拉雅期等多期构造活动,碎屑岩层系断裂发育与分布既有共性,又各具特点。总的来说,具有2个明显的特点:一是西部盆地断裂形成期早(海西期之前),性质各异,晚期继承和反转;中部盆地断裂形成期晚(印支末期之后),以压性、压扭性断裂为主;二是断裂主要密集分布在盆地周缘山前带地区,而盆内构造变形相对稳定,断裂相对较少,且多具走滑性质。

表1 中国中西部四大盆地板块构造背景及基底主要特征对比Table 1 Comparison of plate tectonic setting and basement characteristics in four major basins in central and western China

塔里木盆地主要发育北西、北东和近东西向3组断裂,其中北西向断裂主要分布在盆地西南缘、东北缘及巴楚隆起的边缘等地;北东向断裂主要位于盆地西北缘、北缘和东南缘等地区;东西向断裂主要发育于盆地内部,多为隐伏基底断裂。另外,在巴楚南侧、塘古巴斯凹陷广布北东东向逆冲断层。位于塔北、塔中、巴麦等古隆起、古斜坡之上的深大断裂,是沟通碎屑岩层系与下伏海相碳酸盐岩层系烃源岩或油藏之间的“油源”断裂,而油源断裂附近的一些次级断裂可以作为碎屑岩圈闭的遮挡条件。在库车前陆区,断裂往往是沟通侏罗系烃源岩与上覆储层之间的通道,同时也是形成构造圈闭的条件之一。

准噶尔盆地断裂体系较为发育。盆地西缘北东向断裂带主要包括克拉玛依—百口泉断裂带、乌尔禾—夏子街断裂带和达尔布特断裂带等。北西向断裂主要发育于盆地腹部、陆梁隆起、南北缘及其东部地区。近东西向断裂主要发育于博格达山前,以阜康断裂为代表。近南北向断裂主要分布于盆地西缘边界和东部隆起之上,以红—车断裂带为代表。位于西北缘的断裂体系,既起到垂向沟通二叠系油源与上覆层系的作用,又对油气起侧向封挡作用,导致油气沿西北缘断裂带富集[12]。在准噶尔盆地腹部,隐伏断裂是沟通二叠系烃源岩与侏罗系储层的垂向通道,并且在凹陷区和斜坡区,在断裂的配合下,岩性或地层圈闭的可靠性会明显提高。

鄂尔多斯盆地主体构造变形程度较弱,盆内断裂较少发育,但盆地周缘地区的逆冲断裂和褶皱变形均较强,其中又以西缘最为发育。西缘地区的断裂往往沟通了三叠系延长组烃源岩和侏罗系延安组,形成构造油藏。在北缘发育的断裂,为上古生界提供了形成构造圈闭的条件。

四川盆地断裂体系主要分布于川东、川东北地区,是沟通下伏海相层系烃源岩或气藏与碎屑岩层系之间的通道,同时也在碎屑岩层系中形成构造圈闭。川西地区发育的较小规模的断裂,可以沟通三叠系与上覆侏罗系、白垩系,形成次生气藏。

1.3 主要不整合特征

不整合是中西部盆地最主要的构造变形行迹之一,也是记录构造变形过程的重要载体。中西部盆地碎屑岩层系遭受的多期次构造运动,形成了多个呈区域性或局部性展布的重要不整合(表2),对油气发生远距离侧向运移起到了重要作用。

表2 中国中西部重点盆地碎屑岩层系内部主要不整合发育特征Table 2 Main unconformity development characteristics of clastic rock strata in key basins in central and western China

从形成不整合的不同期次构造运动来看,印支期和喜马拉雅期构造运动在中西部地区形成了区域不整合,对隆坳界面形态和油气运移都产生了重要影响。印支期,盆地内部遭受了广泛的褶皱和抬升剥蚀作用,形成广泛的区域不整合面,而且该不整合面在个别盆地内部还可能是重要的构造应力场转换界面。比如鄂尔多斯盆地从海西期挤压应力向印支期剪切应力的转变,直接导致了中生代克拉通坳陷盆地的萎缩和现今盆地的形成,同时使上覆层序明显不同于下伏层序,表现出明显的前陆挠曲盆地的层序特征。

2 关键构造变革期次及变形特征

盆地关键构造变革期针对的是重大构造转型的时间及其原因,将控制盆地格局的多个变革期均定义为关键构造变革期(隆升剥蚀型、冲断—褶皱型和海—陆转换型)。

中国中西部大型盆地基底陆块是古生代散布于北方大陆与冈瓦那大陆之间的众多微陆块相互拼贴与增生的产物。这些陆块经过多期构造事件逐步拼贴于欧亚大陆南缘,至晚古生代末期成为欧亚大陆的组成部分。晚古生代以来,中西部地区大型盆地的发展可分为晚古生代—早中生代的“北聚南离”过渡构造体制和中生代以来的陆内变格体制。四大盆地关键变革期总体受控于这2种构造体制,随所处构造位置不同,在变革期次以及变形特征上存在着一定差异性(表3)。

2.1 塔里木盆地

塔里木盆地存在3个关键构造变革期:海西晚期、印支—燕山期和喜马拉雅期。

晚石炭世—二叠纪南天山洋俯冲消减最终呈剪刀式闭合,塔里木北缘和东缘大范围隆升剥蚀。二叠纪末盆地处于强烈挤压背景下,整体上升,海水全部退出,进入中新生代陆内变革阶段。早二叠世末,受南天山洋自东向西关闭作用的影响,塔里木盆地经历了一次较强烈的构造运动作用,即海西晚期构造运动[6],形成了广泛发育的不整合面。盆地北部轮台断裂及雅南断裂于此时期形成并强烈活动,并相应形成雅克拉断凸。阿克库勒地区在海西早期北东向的隆起背景上形成了近东西走向的阿克库木、阿克库勒断裂构造带。巴楚地区图木休克断裂及麻札塔格断裂亦于此时形成并强烈活动。在麦盖提斜坡北部形成二道桥、玉代力克、巴什托等近东西走向的断裂构造带[13]。在塔中、塔东南地区构造变形相对较弱,该期构造总体上表现为断裂发育、北强南弱的特点。

印支—燕山期属于弱挤压阶段。盆地北缘受南天山造山带的轻微挤压和推覆,在南天山山前沉积了呈带状分布、连续性好的中生代岩层。同时西昆仑山走滑—逆冲,以及阿尔金山逆冲—走滑作用,控制了塔西南坳陷和塔东南坳陷沉积物的堆积。塔中—塔东北处于盆内相对稳定构造环境,而巴楚、塘古巴斯和塔南则处于隆升剥蚀构造环境[1,6]。其中印支运动主要表现为大面积的隆起剥蚀作用,形成了侏罗系与三叠系及下伏地层间的不整合。燕山早期运动发生于侏罗纪末,在盆缘及盆覆区发育了白垩系与侏罗系之间的不整合面。塔西南地区的库孜贡苏盆地性质发生反转,由左旋拉分转变为右行压扭。

喜马拉雅期运动对中西部乃至整个中国的构造格局的影响尤为重要。对中西部地区而言,主要受新生代以来印度—欧亚板块碰撞产生的远程推挤效应所控制。中西部几大盆地和昆仑山、天山、龙门山、秦岭、阿尔金山等巨大山系在这一时期同属于环青藏高原盆山体系构造域[14-15],这一构造域环绕青藏高原,受印—藏碰撞和青藏高原活动控制,在盆地结合部位发育大规模的具有相似成因和变形特征的前陆冲断带。由于距离碰撞带的远近及碰撞方向的不同,不同盆地表现出强弱不同的变形特征。中部四川、鄂尔多斯盆地受喜马拉雅运动影响相对较弱,主要表现为盆缘冲断、盆内隆升剥蚀,西部塔里木、准噶尔盆地受喜马拉雅期运动构造变形更为强烈、复杂,主要表现为压缩挠曲沉降与冲断隆升。

塔里木盆地喜马拉雅期受昆仑山和天山的共同挤压冲断作用,形成了中间隆升、两边沉降的盆山耦合形式,在南北两侧分别发育库车和塔西南—塔东南再生前陆盆地,而在中央形成了一个南北两侧前陆盆地共同作用的前缘隆起。在库车前陆地区,变形作用由北向南减弱,由山前的堆叠叠瓦构造,过渡到反冲双冲逆冲构造到断层滑脱构造。在塔西南前陆,变形作用则表现为南强北弱的形变特征。

表3 中国中西部四大盆地关键构造变革期差异对比Table 3 Tectonic features during key structural change periods in four basins in central and western China

2.2 准噶尔盆地

准噶尔盆地存在3个关键构造变革期:海西晚期、燕山早—中期和喜马拉雅期。

海西晚期是全盆经历的一次重要构造反转运动,由张性裂谷转换为压性前陆盆地,形成P2/P1之间的区域性角度不整合,是盆地北西向隆坳构造格局形成、演化的最关键时期。受该期挤压运动影响,盆地隆升变形,早期垒堑相间的构造格局向隆坳相间的构造格局转变,与上覆三叠系之间形成明显的不整合。在盆地西北缘形成克拉玛依—百口泉和乌尔禾—夏子街推覆构造带,向盆地方向逆冲,构成叠瓦式冲断推覆构造,活动时间持续到印支期或燕山期[16];在盆地西南缘发育红—车断裂带,平面上由红光镇断裂、小拐镇断裂、红—车断裂组成,剖面上呈铲式叠瓦状组合,构成基底卷入式叠瓦状冲断构造样式;在盆地南缘发育霍尔果斯等一系列高角度逆冲断裂,这些逆冲断裂使早二叠世盆地边界伸展断层受到改造,并造成前陆盆地的假象。

燕山早—中期是全盆经历的一次重要构造运动,燕山运动使北西向构造格局遭受叠加和改造, 在盆地腹部形成北东向车—莫古隆起。发育侏罗/白垩系区域不整合,断裂广泛发育;变形西强东弱,昌吉坳陷西部、车—莫古隆起大面积缺失中、上侏罗统,西缘强烈逆冲,南缘褶断。

喜马拉雅期受北天山的单向挤压作用,形成单侧沉降、远端隆升的盆山耦合形式。盆地南缘强烈变形,盆地中央及以北地区相对较弱。喜马拉雅运动使整个盆地向南掀斜反转,断裂主要局限于盆地南缘冲断带,整体形成南倾斜坡(图2)。准噶尔南缘构造主要由台阶状逆冲断层相关褶皱组成,滑脱面自南向北由中生界向新生界扩展,台阶状逆断层活动时间由南往北逐渐变新,变形强度逐渐减弱。盆地北部部分基底断裂也重新活动,导致上覆构造层发生挤压变形,形成诸如红岩背斜、吐丝托依拉背斜等构造。但是总体上看,新近纪以来构造作用具有南强北弱的特点,新近系—第四系厚度也总体南厚北薄,反映盆地沉降与北天山隆升密切相关。

2.3 鄂尔多斯盆地

鄂尔多斯盆地存在3个关键构造变革期:海西期、印支晚期—燕山期和喜马拉雅期。

海西期是盆地完成海陆过渡的重要时期。自晚石炭世以来,古亚洲洋向华北板块北缘之下俯冲,到早三叠世因西伯利亚板块与华北板块对接碰撞而最终消亡。同时,盆地南部秦岭海槽也再度发生向北的俯冲、消减,使华北地台整体抬升,完全转变为陆相沉积环境,不再受到海泛作用的影响[9]。

印支晚期—燕山期,该期构造变格导致鄂尔多斯盆地西缘挤压逆冲构造带的形成。在北部贺兰山地区南北挤压导致阿拉善地块由西向东挤压,形成贺兰山褶皱冲断带和前渊坳陷带。同时,西南缘由于秦岭造山带的持续挤压,形成包括六盘山盆地在内的陆内前陆盆地。印支运动导致本区盆地隆、坳分布格局发生变化,由先前南北成带变为东西成带。但由于鄂尔多斯块体具整体稳定性,在盆地内部未产生大的褶皱和断裂,主要表现为升降运动所形成的平行不整合接触关系。

但在盆地的边缘地带,如东北部准格尔旗和西南角千阳一带,有地层发生挠曲现象和小断裂形成,致使侏罗系与三叠系呈角度不整合接触。燕山期,盆地在东西向为主的挤压作用下,发生东抬西降的整体掀斜,形成伊陕大斜坡。鄂尔多斯块体以升降运动为主,褶皱断裂不发育。鄂尔多斯块体周缘构造活动强烈。在河套和渭河断陷带及其邻区,形成近东西向的挤压构造带,并有岩浆的侵入和喷发活动。在山西和吉兰泰—银川断陷带及其邻区,形成北东—北北东向的挤压构造带,其构造格局对新生代构造的形成、演化具有重要控制作用[17]。

图2 准噶尔盆地中部构造剖面Fig.2 Structural section of central Junggar Basin

图3 鄂尔多斯盆地南北向构造剖面Fig.3 NS structural section of Ordos Basin

图4 川西龙门山前构造剖面Fig.4 Structural section of Longmen Mountain front, western Sichuan Basin

喜马拉雅期运动对鄂尔多斯盆地最大的影响表现为隆升剥蚀作用,盆地主体隆升,盆地周缘除因刚性地块左旋扭动发育了一些拉张断陷外,还发育褶皱和逆冲断层(图3)。虽然局部地区仍旧存在新生代沉积地层,只是由于地貌高差导致的沉积物堆积,不是前陆挠曲凹陷[18]。

2.4 四川盆地

四川盆地存在2个关键构造变革期:燕山期和喜马拉雅期。

燕山早期盆地处于陆内造山阶段,挤压作用远大于印支期。造山带前缘受挤压作用的影响,变形强烈,在龙门山前和大巴山前形成大量逆冲推覆构造。燕山中—晚期运动表现出一定的继承性,仍然以挤压作用为主。

喜马拉雅期构造运动是四川盆地遭受最晚、同时也是最强烈的一次构造运动,该次运动不但使新生界遭受了强烈的剥蚀,而且还导致白垩系被大量剥蚀。

大巴山展开新一轮挤压作用,形成川东北地区广泛的北西向构造,形成了大量北西向逆断层和褶皱;龙门山地区受青藏高原向东挤压应力作用影响,造山变形作用强烈,川西坳陷普遍抬升,白垩系普遍遭受剥蚀,剥蚀厚度可达2 000~4 000 m[18]。川西前陆盆地和龙门山地区在晚喜马拉雅期从北西向南东挤压,与印支—早燕山方式相似,是一种同方向的叠加和加强(图4)。

3 结论

(1)从现今构造结构上来说,中国中西部四大盆地均表现为“盆缘结构复杂、盆内相对稳定”的特征。从构造稳定性上来说,鄂尔多斯、四川盆地具有刚性基底,盆地内部构造格局具有隆坳面积大、构造幅度渐变的特征,而塔里木与准噶尔盆地具有双层基底,沉积层厚,盆内结构更加复杂的特征。

(2)总体来说,中西部四大盆地晚古生代以来主要存在2个关键期:一是海西晚期—印支早期,主要导致盆地完成海陆转变;二是燕山期—喜马拉雅期,这是中西部地区构造活动最为强烈的时期,也是主要构造主形成期,同时也大多对应着碎屑岩层系的主要成藏期和改造期,其变形特征主要表现为断裂—褶皱改造和差异抬升掀斜作用。