基于能值理论的山西省农作物秸秆生态足迹研究

2019-08-22程曼解文艳杨振兴向云周怀平张建杰陈斌

程曼,解文艳,杨振兴,向云,周怀平*,张建杰,陈斌

(1.山西省农业科学院 农业环境与资源研究所 土壤环境与养分资源山西省重点实验室,山西 太原 030031; 2.山西大学 黄土高原研究所,山西 太原 030006; 3.山西省农业科学院 试验研究中心,山西 太原 030031)

0 引言

农作物秸秆是农业生产中的主要产物之一,含有丰富的氮、磷、钾及中微量元素及纤维素、半纤维素和糖类等有机物质[1]。随着农村经济的快速发展,农作物秸秆产量逐年增多,秸秆资源化潜力不可忽视[2-3]。然而,秸秆作为农业生产中重要的生物质能源并没有得到合理的利用,我国农业上年均秸秆产量约7亿t[4],约23%的秸秆被露天燃烧,这使得可利用的资源更紧张,且容易造成严重的环境污染。农作物秸秆资源的合理利用,不仅关系到我国农业的可持续发展,还涉及农村环境及生态环境安全,是我国农业持续发展、农村环境整治和农民生活健康的必然要求。

生态足迹分析是可持续发展评价的一种重要方法,在国内外得到了广泛的应用和讨论[5-7],但随着研究的深入,传统生态足迹分析的缺陷逐渐显现,如:计算中采用全球生物产量,误差较大[8];模型中人类活动对生态系统的影响评估不足,结果生态偏向性强[9]等。为此,大量学者对传统生态足迹模型进行了完善和改进,基于能值理论的生态足迹分析正是基于能值理论对传统生态足迹分析的改进,从能量的角度对生态承载力和生态足迹进行了新的诠释,首先将不同能量流通过能值转换率换算成太阳能值[10],再利用能值密度将各消费项目的太阳能值折算成对应的生物生产性土地面积,从而计算出研究区域的生态足迹和生态承载力。该分析方法克服了传统生态足迹折算不同种类资源消耗时候所引入的误差,提高了生态足迹分析的准确性[11-12]。目前,研究者们已经将能值生态足迹分析方法应用到了区域可持续发展[13-15]、生态经济系统评估[16]和农业废弃物利用评估[17-19]等方面。边淑娟等[17]和黄春等[18]分别对福建省、成都平原秸秆利用方式进行了评估,均发现了区域农作物秸秆的消纳空间和不合理利用现象。基于能值的生态足迹分析在评估秸秆的可持续利用方面可以客观真实地反映区域秸秆资源的利用特征,进而为相关政策的制定提供科学依据。

山西省农作物秸秆资源丰富,其资源量因作物产量的提高呈增长趋势,尤其是21世纪开始玉米种植面积和产量的大幅度提升,秸秆结构和地区差异也发生了显著的变化[20]。目前针对山西省秸秆资源的系统分析相对较少,各区域秸秆资源的数量、类型及利用特征并不清楚。基于此,本研究在估算1995年至2016年山西省主要粮食作物(小麦、玉米、豆类和薯类)秸秆可收集量的基础上,分析山西省主要粮食作物秸秆的资源量和结构的变化趋势,并利用能值理论研究各区域秸秆利用中肥料化、饲料化、燃料化以及焚烧的生态足迹,探讨各区域主要作物秸秆资源利用的生态盈余/生态赤字,为促进山西省秸秆资源的综合利用提供理论依据。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

山西省地处华北西部的黄土高原东翼,位于110°14′~114°33′E,34°34′~40°44′N,总面积15.67×104km2,占我国总面积的1.6%。地貌复杂多样,有山地、丘陵、高原、盆地、台地等,其中山地和丘陵占80%,其他平川河谷占20%左右,海拔500~1 500 m。气候类型属温带大陆性季风气候,年均温4.2~14.2℃,年均降雨量358~621 mm。本研究以山西省各市为单元进行数据统计和分析,将山西省分为晋南地区(运城市和临汾市),晋东南地区(长治市和晋城市)、吕梁地区(吕梁市)、晋中地区(太原市、晋中市和阳泉市)以及晋北地区(大同市、忻州市和朔州市)。

1.2 数据来源

数据主要来源:(1)山西省各市主要农作物小麦、玉米、豆类和薯类播种面积和产量等数据主要来源于《山西统计年鉴2017》[21];(2)全国小麦、玉米、豆类和薯类播种面积和产量等数据来源于2017年《中国统计年鉴》[22];(3)山西省各市农业人口数据来源于2017年山西省各市统计年鉴[23-33];(4)山西省各地区秸秆资源利用的数据主要来源于座谈、调查问卷和实地调查,通过和山西省生态环境厅和农业厅进行座谈,了解秸秆资源利用现状,选择典型县市进行实地调查和问卷调查,根据当地的经济发展水平、地理位置、种植制度等,采用问卷方式对县农委、农机推广站、土肥站等相关单位工作人员及农户进行调查。

1.3 各指标的计算方法

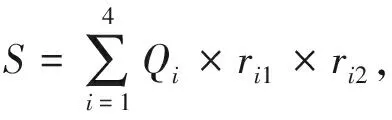

农作物秸秆可收集量可依据农作物的产量计算得出,具体计算公式如下[18]:

(1)

式中,S表示作物秸秆可收集量(t),Q表示作物产量(t),r1表示秸秆草谷比,r2表示秸秆可收集系数,i代表不同的秸秆类型。作物的草谷比指农作物地上茎秆产量和农产品产量之比,参照文献[20],小麦的草谷比为1.26,玉米的草谷比为1.17,豆类的草谷比为1.6,薯类的草谷比为0.57。小麦、玉米、薯类的可收集系数按照杨海蓉所列公式进行计算[20];参考山西省农业机械化信息,根据作物机械收获和人工收获的面积比例和留茬高度,估算出小麦、玉米和薯类的可收集系数分别为0.68、0.95和0.78,豆类的可收集系数参考前人研究的平均值[34-35],其可收集系数为0.84。

作物秸秆能值依据其能量折算系数和太阳能值转换率计算得出,具体公式如下[18]:

E=S×Cv×t,

(2)

式中,E为作物秸秆的能值(sej);S表示作物秸秆的可收集量(t);Cv为秸秆能量折算系数,即热值(J/t),小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的热值[36],分别取值1.597×1010J/t、1.62×1010J/t、1.908×1010J/t和1.265×1010J/t;t为秸秆能值转换率,基于全球能值基线12.1E×24 sej/y[37],利用2000年前测算的能值转换率[10]乘以1.281 8进行校正,取值为3.46×104sej/J。

山西省各地区农作物秸秆人均生态承载力,由式3计算得出:

Ec=Ea/ρ1=Ea/(Eb/s) ,

(3)

式中,Ec表示山西省各地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的人均生态承载力(hm2),Ea为山西省各地区人均消耗小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的理论能值(sej),由式1和式2计算出山西省各地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的理论能值,再除以各地区农业人口得出。ρ1表示全国小麦、玉米、豆类和薯类秸秆能值密度(sej/hm2);Eb表示全国小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的总能值(sej),s为全国小麦、玉米、豆类和薯类的播种面积(hm2)。

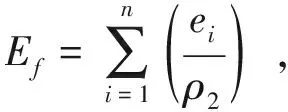

山西省各地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆不同利用方式的人均生态足迹,由式4计算得出:

(4)

式中,Ef为山西省各地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆不同利用方式的人均总生态足迹(hm2),i表示秸秆利用方式种类,ei为山西省各地区第i种利用方式的人均能值(sej),ρ2为山西省各地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的能值密度(sej/hm2),由山西省各地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的能值(sej)除以播种面积(hm2)而得。

2 结果与分析

2.1 山西省主要农作物秸秆可收集量

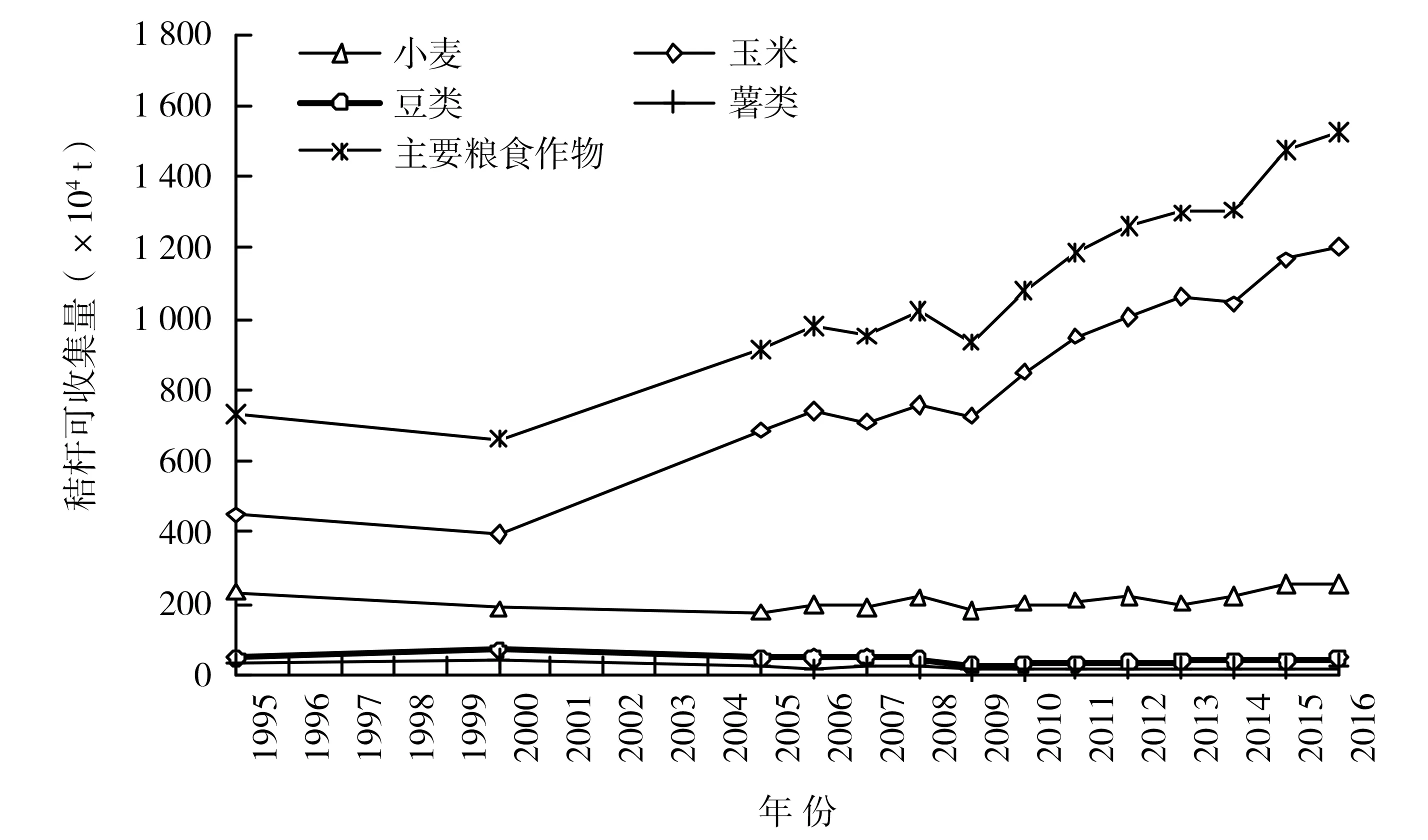

山西省主要粮食农作物主要有小麦、玉米、豆类和薯类。图2为1995年至2016年山西省主要粮食作物秸秆可收集量。1995年和2000年四种秸秆可收集总量分别为733.3×104t和660.3×104t,2005年以后,秸秆总收集量均高于900×104t,且随时间的推移呈现波动上升的变化特征。其中,玉米秸秆可收集量最大,1995年到2005年为394.3×104~1 167.7×104t,占到可收集总量的59.7%~81.8%,2011年后玉米秸秆可收集量占秸秆可收集总量的80%左右。小麦秸秆可收集量基本稳定在173.3×104~254.9×104t,占总秸秆可收集量的17.0%~31.6%。豆类和薯类秸秆可收集量较少,分别为25.6×104~68.8×104t和11.0×104~41.2×104t。

Fig.1 Collectable amounts of main crop straw in Shanxi province from 1995 to 2016图1 1995-2016年山西省主要粮食作物秸秆可收集量变化特征

2.2 山西省不同地区农作物秸秆可收集量及利用现状

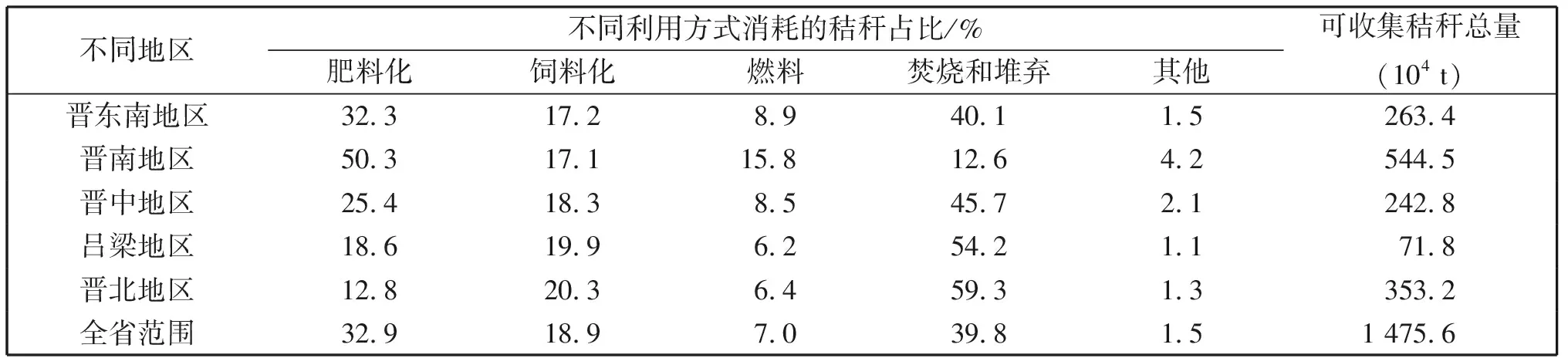

不同地区农作物秸秆收集量分布不同(表1),晋南地区(临汾市和运城市)秸秆可收集量最高,为544.5×104t;晋北地区(大同市和朔州市)秸秆可收集量次之,为353.2×104t;晋东南(晋城市和长治市)和晋中地区(太原市、晋中市和阳泉市)秸秆可收集量较小,分别为242.8×104t和263.4×104t;吕梁地区(吕梁市)秸秆可收集量最小,为71.8×104t。晋南地区小麦和玉米秸秆可收集量分布较多,分别占该区秸秆可收集量的41.5%和56.7%;除此以外其他地区均以玉米秸秆可收集量最高,占总秸秆可收集量的88.4%-94.5%。

表1 山西省不同地区农作物秸秆可收集量及利用现状

山西省粮食作物秸秆的主要利用方式有:肥料化、饲料化、燃料、焚烧以及其他利用(用作食用菌基质等)。全省范围来看,肥料化、饲料化和燃料分别占可收集秸秆总量的32.9%、18.9%和7.0%,食用菌基质等其他利用方式占1.5%,焚烧和堆弃的秸秆占39.8%。受地形、种植制度和农村经济发展水平等影响,各地区秸秆利用存在一定的差异,总利用率由南向北表现为逐渐递减的趋势。晋南地区秸秆利用以秸秆还田用作肥料为主,其占总秸秆收集量的50.3%,饲料化和燃料化分别占17.0%和15.8%,焚烧和堆弃占12.6%,其他利用仅占4.2%。晋东南地区秸秆利用中焚烧和堆弃所占比重较大,为40.1%,肥料化占32.3%。晋中地区、吕梁地区和晋北地区秸秆利用率相对较低,焚烧和堆弃分别占45.7%,54.2%和59.3%。

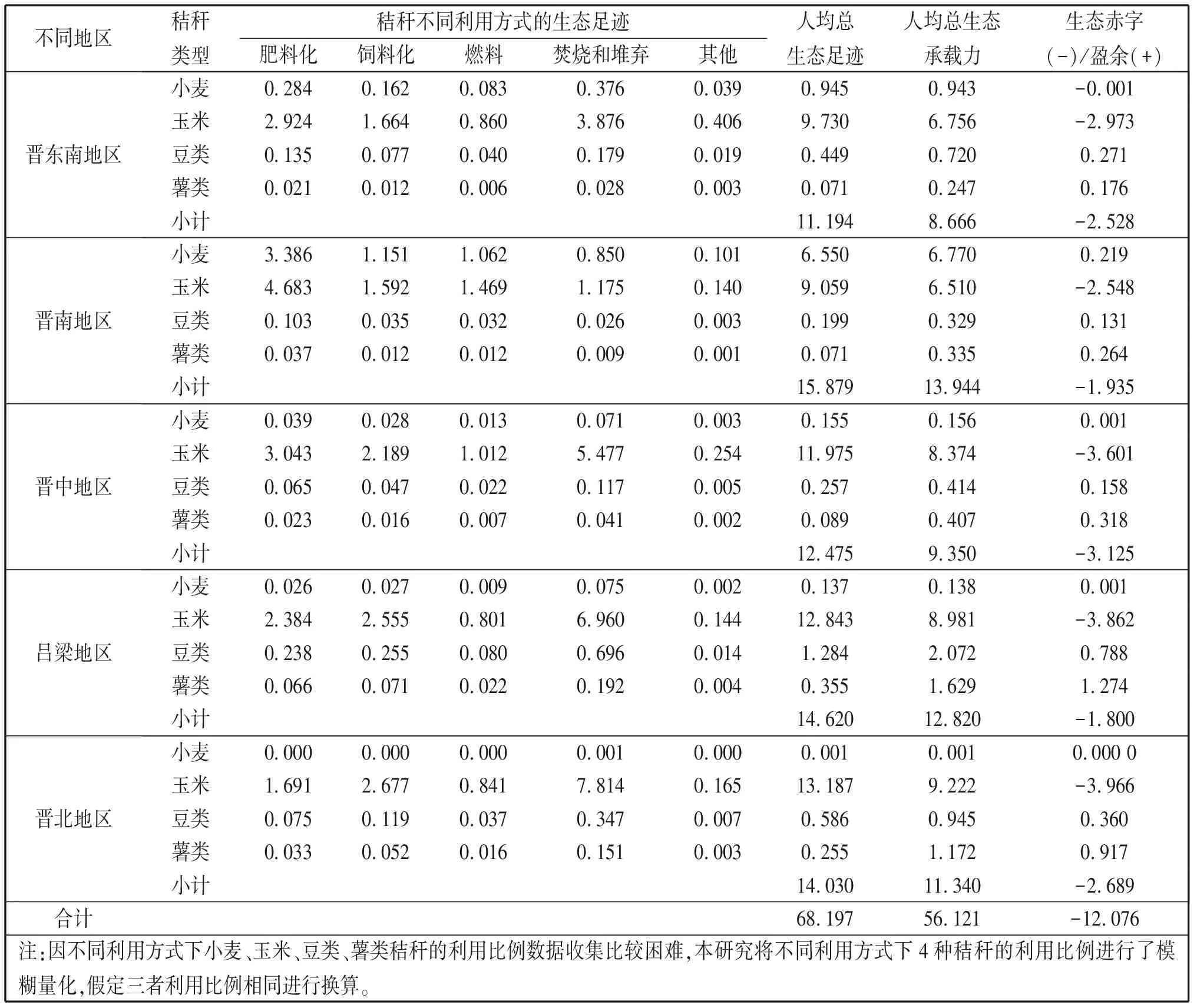

表2 山西省各地区秸秆不同利用方式的生态足迹(×10-2 hm2)

2.3 山西省不同地区农作物秸秆人均生态足迹和生态承载力分析

由表2可知,山西省主要粮食作物小麦、玉米、豆类和薯类秸秆人均总生态足迹为68.197×10-2hm2,人均总生态承载力为56.121×10-2hm2,人均生态赤字达12.076×10-2hm2。山西省各地区的秸秆利用均产生生态赤字,晋中地区的秸秆利用人均生态赤字为3.125×10-2hm2,晋东南和晋北地区的人均生态赤字约为2.5×10-2hm2,晋南地区和吕梁地区的人均生态赤字分别为1.935×10-2hm2和1.800×10-2hm2。从秸秆类型来看,除了晋东南地区小麦秸秆以外,山西省5个地区均表现为玉米秸秆利用产生生态赤字,小麦、豆类和薯类秸秆均产生生态盈余。

不同地区小麦、玉米、豆类和薯类的种植结构不同,且秸秆利用方式因地势和经济条件等不同而存在很大的差异。晋南地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的人均生态足迹分别为6.550×10-2hm2、9.059×10-2hm2、0.199×10-2hm2和0.071×10-2hm2,不同利用方式的人均生态足迹表现为肥料化>饲料化>燃料>焚烧>其他。晋东南地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的人均生态足迹分别为0.945×10-2hm2、9.730×10-2hm2、0.440×10-2hm2和0.071×10-2hm2,晋中地区小麦、玉米、豆类和薯类秸秆的人均生态足迹分别为0.155×10-2hm2、11.975×10-2hm2、0.257×10-2hm2和0.089×10-2hm2,晋东南地区和晋中地区不同利用方式的人均生态足迹均表现为焚烧>肥料化>饲料化>燃料>其他。吕梁地区和晋北地区均表现为玉米秸秆人均生态足迹最大,分别为12.843×10-2hm2和13.187×10-2hm2,不同利用方式秸秆的生态足迹表现为焚烧>饲料化>肥料化>燃料>其他。吕梁地区和晋北地区玉米秸秆人均生态足迹分别为12.843×10-2hm2和13.187×10-2hm2,均表现为>50 %的生态足迹为秸秆焚烧所产生的。

3 讨论

3.1 山西省主要农作物可收集秸秆量及时空分布特征

农作物秸秆作为农业生产的生物质副产品,具有巨大的潜在利用价值,由于受到不同作物秸秆自身特性的影响,秸秆的收集受到一定的制约,因而,可收集秸秆量的估算更具有实际意义[18,21]。对山西省小麦、玉米、豆类和薯类的可收集秸秆量进行了估算,发现1995年至2005年,山西省主要粮食作物的可收集秸秆量波动在660.3×104t到1 526.4×104t,随时间的推移呈现波动上升的变化趋势,其中,玉米秸秆可收集量最大,占总量的59.7%~81.9%;小麦秸秆可收集量基本稳定在173.3×104~253.1×104t,豆类和薯类秸秆可收集量则较少,分别波动在25.6×104~68.8×104t和11.0×104~41.2×104t。张国等研究表明2011年我国农作物秸秆产量为778.3×106吨,山西省农作物秸秆产量为21.2×106吨[38]。杨海蓉等基于《山西省统计年鉴》,估算了山西省田间秸秆资源量,表明1980年至2013年山西省农作物秸秆产量缓慢上升、平缓波动和快速增长的变化趋势,到2013年达1 620.0×104t[20]。以上研究均表明,玉米秸秆在山西省农作物秸秆资源的占据重要地位,1995年至2016年间其秸秆产量和可收集量均呈上升趋势,这主要是由玉米播种面积的增加及综合生产水平的提高所引起的。

不同区域农作物秸秆类型及空间分布特征与气候类型、地形、种植制度、农业人口以及经济发展水平等有关[39]。山西省各地区间秸秆种类存在差异,晋南地区以小麦和玉米秸秆为主,其他地区以玉米秸秆为主。另外,各地区间农作物秸秆可收集量呈现出不均衡性,晋南地区最高,晋北地区次之,晋东南和晋中地区较低,吕梁地区最小。各地区的秸秆收集量和播种面积基本一致,各地区播种面积从大到小依次为:晋南地区>晋北地区>晋东南地区>晋中地区>吕梁地区。晋南地区地势平坦、农业人口集中,降雨和热量资源丰富,大部分区域为一年两作制,产生的秸秆为两季作物秸秆量的总和,因而该地区是山西省秸秆资源最为丰富的地区。而吕梁地区则地处黄土丘陵沟壑区,地形破碎,山区半山区面积占92%,基本为旱地,平均单产较低,因而秸秆收集量最小。

3.2 不同利用方式的山西省农作物秸秆生态足迹分析

通过生态足迹分析,发现山西省秸秆利用呈现生态赤字,人均总生态足迹为68.197×10-2hm2,人均总生态承载力为56.121×10-2hm2,形成生态赤字12.076×10-2hm2,这反映出目前山西省整体上秸秆资源利用的不合理,亟须进一步调整和规划。各地区的秸秆利用均产生生态赤字,并且可以看出除了晋东南地区小麦秸秆以外,山西省五个地区均表现为玉米秸秆利用产生生态赤字,小麦、豆类和薯类秸秆则均产生生态盈余。这说明山西省五个地区的小麦、薯类和豆类的秸秆资源利用处于其生态系统的承载能力之内,存在一定程度的秸秆消纳空间;而玉米秸秆利用的生态足迹过大,超过了其生态系统的生态承载力;从玉米秸秆不同利用方式生态足迹分析中可知,除晋南地区以外,晋东南地区、晋中地区、吕梁地区和晋北地区玉米秸秆焚烧的生态足迹过大。Zhou等(2008)研究表明,农村能源消费结构中秸秆资源所占比例从1989年的34.8%下降到了2005年的17.1%,秸秆作为能源的比例下降势必会增加秸秆的焚烧比例[40]。李炜和张红(2013)估算了2000~2010年山西省主要农作物秸秆露天焚烧年均排放的CO和CO2总量分别为205.6×103t和5 611.8×103t[41]。2012年至今山西省人民政府办公厅等先后出台了秸秆禁烧和玉米丰产方机收秸秆还田项目实施方案等[42]。然而山西省农业受耕作制度及地形所限,加之农村劳动力的减少,秸秆禁烧工作难以开展,秸秆焚烧问题仍然相对严重。从秸秆生态足迹和调研现状来看,山西省应在“禁烧”的同时继续鼓励综合利用秸秆,增加秸秆肥料化和饲料化的比例。另外,我们发现现阶段山西省大部分地区秸秆还田是在政府大量财力和人力的补贴下进行的,对于秸秆的综合利用农户自身主观意识不够强烈,农业合作社则因周转资金较大,维持困难。因而现阶段应通过宣传教育增加农民秸秆综合利用的自觉性,大力扶持和发展秸秆综合利用企业,发挥企业能动性,从而促进秸秆的综合利用。

4 结论

1995年至2016年,山西省主要粮食作物(小麦、玉米、豆类和薯类)秸秆可收集量呈波动上升的趋势,到2016年四种主要农作物秸秆可收集量为1 526.4×104t。从各个区域来看,各地区农作物秸秆资源构成存在差异,晋南地区以小麦和玉米秸秆为主,其他地区以玉米秸秆为主;各地区秸秆可收集量呈现出不均衡性,晋南地区最高,晋北地区居中,晋东南和晋中地区次之,吕梁地区次之。山西省农作物秸秆利用的人均总生态足迹为68.197×10-2hm2,人均总生态承载力为56.121×10-2hm2,形成生态赤字12.076×10-2hm2。除晋东南地区小麦秸秆外,小麦、豆类和薯类秸秆形成生态盈余,存在一定的消纳空间;玉米秸秆在各地区均呈现生态赤字,除晋南地区以外,其他地区玉米秸秆焚烧的生态足迹过大。全省范围来看现阶段主要粮食作物秸秆资源的利用不合理,应进一步引导和合理规划,统筹布局,形成长效机制,力争通过增加秸秆肥料化和饲料化等实现秸秆资源的高效利用,进而促进区域农业可持续发展以及美丽乡村的建设。