朱熹论画卦原理

2019-08-21吴宁

吴 宁

《周易》以卦象为定吉凶的符号。因此卦象如何画出以及它有何意义,是易学研究的基本问题之一。从易学史看,人们对卦画形成原理的讨论比较疏略。朱熹虽对这一过程作了详细描述,但历来学者甚少详细论述朱熹的描述及其意义。在《易学启蒙》的前言中,朱熹将圣人“为卦”,即画卦的过程,描述为“其势若有所迫而自不能已”[注][宋]朱熹:《易学启蒙》,《朱子全书》第1册,上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版社,2002年,第209页。,圣人似乎不得不如此而画出卦来,描述的是自然而然的画卦过程;又将“为蓍”即揲蓍卜筮的过程,描述为“亦无往而不相值焉”[注]同上,第209页。,意思是说揲蓍卜筮的结果完全合于事情的发展,这就意味着揲蓍进行卜筮完全能模拟和展现事物变化的过程。接着,他论及卦画形成的过程:“特气数之自然形于法象,见于图、书者,有以启于其心,而假手焉耳。”[注]同上,第209页。可见,无论圣人画卦还是揲蓍起卦都极其自然,仿佛只是天地借圣人之手无心画出,不带任何“心思智虑”的刻意,但结果恰与天道完全相合。朱熹的用意在于说明自然之理可以经圣人之手而通过卦画和揲蓍得以充分表达,同时天理自然合于人事,天道和人事是一致的,即天人一理。此为中国哲学史的常见设定。当然,我们也可以认为,易学对描述性和规范性这两个维度并未作截然的分割,因此,在大化流行中从始至终都包含着规范性。

一

根据朱熹的说法,《河图》《洛书》蕴含了太极、两仪、四象乃至八卦,但只提示了太极、两仪、四象以及八卦方位可因天地之数而产生的原理,并未具体说明各经卦如何画出。《河图》《洛书》蕴含画卦之理与圣人具体画卦过程是两个不同的问题。如前所述,朱熹认为伏羲以其特有的方式画卦,故而“《大传》又言包羲画卦所取如此,则《易》非独以《河图》而作也”[注]同上,第217页。。

卦画产生的方式不只一种,既可根据《河图》推演出来,也可通过圣人在“仰观俯察”法象天地时画出。在画卦的过程中,伏羲进行了“作”。不过,此处所言圣人之“作”只是效法天地:“虽其见于摹画者,若有先后而出于人为,然其已定之形、已成之势,则固已具于浑然之中。”[注][宋]朱熹:《易学启蒙》,《朱子全书》第1册,第218页。卦画似乎是伏羲根据一种预定的顺序人为地摹画出来的,其中所表现的“形”“势”其实已经包含在浑然状态的太极之中。实际上,圣人并非完全处于被动的地位,只是他的主体性与这种预定相合而已,故而不必另外再创作出一套卦画系统。这不仅涉及自然和人为的关系,而且还涉及预定论和生成论的问题。为何圣人画出来的不违背所预定的?朱熹的理由是:“盖盈天地之间,莫非太极、阴阳之妙,圣人于此仰观俯察,远求近取,固有以超然而默契于其心矣。故自两仪之未分也,浑然太极,而两仪、四象、六十四卦之理已粲然于其中。”[注]同上,第217页。此是说,充盈天地间的是太极和阴阳的神妙运行;在两仪未分之前,处于浑然状态的太极,已涵括了两仪、四象、八卦乃至六十四卦之理;而圣人之心与此理暗相契合,因此圣人的摹画自然是对此理的表达,不外乎此理。虽然卦画未必因《河图》而创作出来,但朱熹论圣人画卦仍结合《河图》《洛书》中所蕴含的原理来展开。就任何以《周易》为主要资源的易学体系来说,最重要的问题之一是对太极、两仪、四象、八卦乃至六十四卦的形成过程的说明和论证。朱熹就是按照《周易·系辞》“是故易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的顺序来进行的。

第一,易有太极。朱熹认为,就《周易》而言,“太极者,象数未形而其理已具之称,形器已具而其理无朕之目,在《河图》《洛书》,皆虚中之象也”[注]同上,第218页。。此即朱熹结合《河图》《洛书》内容对太极“无形而有理”的另一种描述,而且暗示了画前之易。所谓“象数未形”,是指河未出《图》、洛未出《书》之际,此时卦画还没有形成,自然没有与卦画有关的数、位问题。所谓“其理已具者”,是指两仪、四象、八卦乃至六十四卦之理已完全具备,卦画的数、位等也隐含其中。总之,“象数未形”而“其理已具”,即画前之易。所谓“形器已具而其理无朕之目”,是说河出《图》、洛出《书》之后,圣人据之摹画,于是卦画已然形成。尽管已有了两仪、四象、八卦这些卦画,但其中的所以然之理却是冲漠无朕、无声无臭的。可见,太极在《河图》《洛书》中有着至关重要的地位。具体而言,朱熹以“《河图》之虚五与十者”“《洛书》而虚其中五”为太极。《河图》以其中心的十个实心黑点和五个呈十字分布的空心白点为太极,而《洛书》以中心五个呈十字分布的空心白点为太极。虚中之象意味着太极处于浑然状态,这种两仪浑然未分的状态正好可以表达周敦颐的“无极而太极”之意,“无极”是对太极属性的描述,而非如同“太极”一般的实体。此虚中之象也指“道”,即邵雍所谓的“道为太极”。另外,虚中之象还表示了圣人之心,即邵雍所谓“心为太极”。如前所述,圣人之心与体现在太极中的道完全契合,因此圣人可以出于自然之理进行画卦。但在《太极图说》中,由于太极是无形的,故不能以有形的方式画出,仅能以空心白圈约略地表示一下;而在《河图》《洛书》中,则以虚中之象约略地加以表示。根据“太极无形而有理”的说法,无论是《太极图说》还是《河图》《洛书》,它们对“太极”的显示都不是十分恰当,因为可能导致另一个问题。根据朱熹对奇偶与阴阳关系的理解,空心小点应该都属阳,而实心小点为阴。如果说《河图》的虚中之象(中心的五个呈十字分布的五个空心小点为阳,其上下各五个实心小点为阴)尚能表示“太极”含阴阳的话,那么,《洛书》虚中之象为五个空心小点,皆为阳,如何能表达出阴?如果没有阴,那么太极则为纯阳,此与太极含阴阳之义不合。进一步,根据朱熹的描述,太极为一阴阳未分的浑然状态,那么,即使《河图》的虚中之象仍不足以确切地表达太极。可见,朱熹以《河图》《洛书》的虚中之象来象征太极只是一种约略的近似,不可过于纠缠于其中的细节。

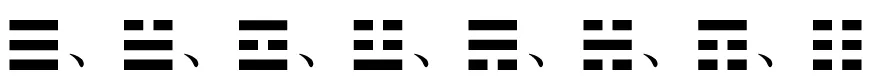

第四,四象生八卦。朱熹提出,“四象之上各生一奇一偶,而为三画者八,于是三才略具,而有八卦之名矣”[注]同上,第220页。。这里所说的“而有八卦之名矣”显然不是在讨论八卦卦名的由来,尽管朱熹易学也涉及此一问题,而是在提出八卦卦象形成的原理,即由两爻组成的四象各加一奇一偶以形成八卦。根据朱熹的说法,八卦卦象在《河图》《洛书》得到了充分展示。例如,在《河图》中,除去居中的五与十之外,余下八个圆点组也是八个数,正好分别组成八卦,其中“乾、坤、离、坎分居四实”,而“兑、震、巽、艮分居四虚”[注][宋]朱熹:《易学启蒙》,《朱子全书》第1册,第220页。。这里的“四实”指的是居中虚中呈十字分布的五所指的上、下、左、右四个方向,无论哪个方向都正对由成数和生数所组成的圆点组;“四虚”则是指由生数、成数所组成圆点组所空出的位于四角的空隙。在《洛书》中,除居中的五之外,余下部份由八个环绕居中之五的圆点组构成,也是八个数,正好分别组成八卦,其中“乾、坤、离、坎分居四方”,而“兑、震、巽、艮分居四隅”[注]同上,第220页。。再考虑到第三章第一节所述的“天地之数”和“生成之数”的方位可以配之以五行,那么《河图》《洛书》在配以方位、八卦、五行之后,其图如下所示:

二

一般认为,《伏羲八卦方位图》是邵雍根据《周易·说卦传》“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错,数往者顺,知来者逆,是故《易》,逆数也”之说而推演出来的[注][宋]邵雍撰、郭彧整理:《邵雍集》,北京:中华书局,2010年,第108—111页。。伏羲八卦方位的确有“八卦相错”以及“顺逆”的情况,但根据这里的描述,即使我们视“天地定位”意味着乾坤在方位图中分列上下(即南北),六卦的方位仍然无法确定,也还不能得到确定的八卦分布顺序,因此,要确定八卦的排列方位还需要引入其他因素。在朱熹看来,这一关键因素正好来自上述从太极到八卦的“加一倍法”。如果暂时不管《河图》《洛书》之学,而单从卦爻象的角度看,朱熹关于从太极到两仪乃至四象、八卦的生成过程是十分清楚的。他以太极“象数未形而其理已具”为起点,“太极之判时生一奇一偶,而为一画者二,是为两仪……两仪之上各生一奇一偶,而为二画者四,是谓四象。……四象之上各生一奇一偶,而三画者八,于是三才略具,而有八卦之名矣”[注][宋]朱熹:《易学启蒙》,《朱子全书》第1册,第219页。。根据这种一分为二的模式,从太极到八卦卦画以及卦画的顺序的生成原理过程就完全呈现出来。据此,可以下图显示自下而上的从太极、阴阳、四象乃至八卦的展开过程:

从图6可见,从太极到两仪到八卦每个层次的序列皆可由此而定。可见,该图是对《八卦展开图》的另一种表达,同样呈现为一个自然生成的过程。至此,八经卦的产生和排序问题得以解决,但并不必依赖于《河图》《洛书》。

三

朱熹还继承了邵雍将八卦形成推演到六十四卦的形成的做法。他引用邵雍对《周易·说卦传》“天地定位……八卦相错,数往者顺,知来者逆”的如下说明:

此一节明伏羲八卦也。八卦相错者,明交相错而成六十四也。数往者顺,若顺天而行,是左旋也。皆已生之卦也,古云数往也。知来者逆,若逆天而行,是右行也。皆未生之卦也,故云知来也。夫易之数由逆而成矣。此一节直解图意,若逆知四时也。[注]此为朱熹引用邵雍之语,参见[宋]朱熹:《易学启蒙》,《朱子全书》第1册,第219页;[宋]邵雍撰、郭彧整理:《邵雍集》,第139页。

邵雍认为《说卦传》这段文字正好揭示了从《伏羲八卦方位图》到《六十四卦方圆图》的过程,并将六十四卦与天体运行的方向联系起来,顺天而行即左旋,逆天而行即右旋,这就进一步解释了六十四卦的形成过程。至此,从易有太极开始,两仪、四象、八卦乃至六十四卦的方位、序列以及与五行和时间相配的问题都得到圆满解决。先天图有着重要意义,邵雍从阴阳生成和交互作用的角度,对八卦卦序和六十四卦卦序所作十分合理的安排,使之呈现为一个自然发生同时又完全合乎理论要求的生成图式。朱熹以之为其易学宇宙生成论奠定了坚实基础,此为朱熹极其重视图书之学和先天之学的原因。

除《伏羲八卦图》《六十四卦图》外,邵雍还认为《周易·说卦传》中的“帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮……故水火相逮,雷风不相悖,山泽通气,然后能变化,既成万物也”,就是《文王八卦图》的文字说明。朱熹同意邵雍对《文王八卦图》的推演和对其意义的说明,即“文王之作易也,其得天地之用乎!故乾坤交而为泰,坎、坤交而为既济也。乾生于子,坤生于午,坎终于寅,离终于申,以应天之时也。置乾于西北,退坤于西南,长子用事而长女代母,坎离得位而兑艮为耦,以应地之方也。王者之法,其尽于是矣”[注]此为朱熹引用邵雍之语,参见[宋]朱熹:《易学启蒙》,《朱子全书》第1册,第242页。。朱熹认为以上说的是文王改变《伏羲八卦图》的用意和具体做法。

另外,朱熹在三爻的基础上迭加一爻,生成四画卦共十六卦;在四爻上又迭一爻,生成五画卦共三十二卦;在五爻上又迭一爻,生成六画卦共六十四卦,并提出可以如此迭加至二十四画等,“引而伸之,盖未知其所终极也。虽未见其用处,然亦足以见易道之无穷矣”[注][宋]朱熹:《易学启蒙》,《朱子全书》第1册,第228页。。然而,朱熹产生四画卦、五画卦、六画卦乃至十二画卦的方式比较单调和重复,而且超出六十四卦进行爻象的迭加变得像是数字游戏,不仅没有多少理论意义,而且无甚趣味。在成卦的问题上,朱熹一再推崇邵雍,但朱熹所说的加一倍法是否符合邵雍、大程子之意,学界亦有不同意见[注]例如,郭彧在其所整理的《邵雍集》中提出,邵雍的加一倍法是指“乾以分之”,即在《先天图》中“变乾一之上爻得夬二,变乾一、夬二之五爻得大有三……变乾一至复三十二之初爻得姤三十三至坤六十四。此即是所谓的‘加一倍法’”。此说明显不同于本文所讨论的朱熹“加一倍法”。(参见[宋]邵雍撰、郭彧整理:《邵雍集》,第72页。)。

综上,朱熹从《河图》《洛书》和先天之学的角度,对太极、两仪、四象、八卦乃至六十四卦进行阐释,并以此说明卦画形成的原理。在他看来,圣人正依此原理画出两仪、四象、八卦和六十四卦。后世黄宗羲、胡渭和毛奇龄等人陆续对《河图》《洛书》、先天八卦、后天八卦等提出质疑,但他们的反驳主要基于文献和考据,其目的在于恢复《周易》的本来面貌,故而完全不同意朱熹等人的阐释。例如,黄宗羲谓朱熹易学“奈何添入康节之学,使之统体皆障乎?”[注][清]黄宗羲撰,吴光主编,毛佩琦、陈敦伟、王永嘉校点:《黄宗羲全集》第9册,杭州:浙江古籍出版社,2012年,第2页。胡渭在《易图明辨》中提出尖锐批评,认为《先天卦序图》《先天方位图》皆出自道教炼丹术,与《周易》无关,并提出“学者溺于所闻,不务观象玩辞,而唯汲汲于《图》《书》,岂非易道之一厄乎?”[注][清]胡渭撰、郑万耕校点:《易图明辨》,北京:中华书局,2008年,第2页。他经过详细推敲,甚至提出“九图之中,无一可存者也”[注]同上,第187页。。毫无疑问,从黄宗羲到胡渭对宋代易学基础的质疑和反驳,都有其重要意义。近几十年来,易学研究因帛书本、汉简本和楚竹本《易》的发现而得以充实和更新,卦画的形成问题更因“易卦”源于“筮数”,即所谓“数字卦”问题的初步解决而带来新的启示[注]张政烺著、李零等整理:《张政烺文集 论易丛稿》,北京:中华书局,2012年;丁四新:《数字卦研究的阶段、贡献及其终结》,《周易研究》2018年第5期。。这些考古发现除了能证实“易本卜筮之书”之说,其中所蕴含的哲学和经学意涵还有待进一步展开。而从易学史或易学义理的角度看,朱熹关于卦画形成的原理,首先来自对当时《河图》《洛书》之学的改造,并结合邵雍先天之学,以建构其易学发生理论。这种建构自有其重要的形上学意涵,其重要成就在于为当时开辟和拓展数百年的易学奠定基础。尽管这是对先秦易学的某种歧出,但其理论意义恰为胡渭等考据家所轻忽。