北京协和医学院叙事医学课程教学经验探索*

2019-08-19李飞

李 飞

1 叙事医学教育现状与课程缘起

叙事能力指倾听、阅读、识别、吸收、解释并被听到或读到的故事所感动的能力[1]。叙事医学被界定为由叙事能力所实践的医学,是一种新的临床框架,是医者的职业理想[2]。正如发起人丽塔·卡伦[3](Rita Charon)医生所说:“叙事知识指向的是参与者或观察者的本土的、独特的理解。医学研究、医学教育及实践能够去激发叙事行为并且能够更有效地提高叙事能力。”

2011年以来,叙事医学理念结合医学人文的探索在国内正式发端,学术界积极引荐理论的同时,临床实践表现出强烈需求:肿瘤、护理、缓和医疗、康复照护等领域开始初步积累叙事医学的实践经验。朱婷婷[4]对国内叙事医学研究演进、现状和热点分析进行梳理后发现,近几年的主流和热点集中于理念引进、理论梳理和初步实践的阶段,应用推广刚刚起步,基于本土的叙事医学教育和临床应用体系架构还比较少,现阶段中国叙事医学领域呈现“强理论、弱应用”的特点。本文视叙事医学课程为教学应用与实践的一种探索,致力于寻求适合我国社会文化框架的叙事医学教学模式,抛砖引玉,希望能为国内叙事医学的发展有所贡献。

自2012年起,笔者从事的系列相关教学、科研及撰写成为开设叙事医学课程的基础:针对医学研究生学医动机主题[5],被医学生的故事所触动,是直面医学叙事的开端;每年阅读医学生的医学叙事文本(年均300万字);曾酝酿开设一门课程疾病的表达,其实是对叙事医学的自发的认知。自2014年起,开始接触并系统学习临床医生卡伦发起的叙事医学概念与方法,结合医学人类学学者凯博文(Arthur Kleinman)的病痛叙事研究,包括两位学者分别提出的叙事医学实践的工具,以及其他相关学者的成果;2017年,对近百名住院医师开展“成长危机”事件主题调查并出版叙事医学著作。这些经验将笔者的教学重心引导至叙事医学路径。

2 叙事医学课程框架

2.1 课程总体思路与教学目标

课程主体包括国外的理论方法引荐以及本土化的探索与实践。

引荐内容主要包括卡伦与凯博文两位学者/医生的成果:卡伦的基于叙事能力的叙事医学概念与方法;凯博文的病痛叙事与文化解释模式为代表的人类学叙事研究。同时对两位学者进行了对照[6]学习:他们分别强调了倾听、阅读、识别、吸收、解释并被听到或读到的故事所感动的能力——叙事能力,以及医生尽可能地像患者那样去了解、感知、感觉疾痛经验,去理解、领会和感受它——感性能力[7],在方法和工具上都包括了书写。区别在于前者更多地与文学相结合,比如细读和反思性写作;后者更多的是与人类学相整合,倡导将微型民族志和生活简历的书写运用于临床实践。

本土化的探索与实践,包括以住院医师的成长危机事件为素材进行医生视角的叙事与解读,同时开展倾听以及文本阅读训练,旨在达到对自我的重新界定;带领学生对患者家属的文本进行解读;与临床医生一同观看并分析病痛叙事的微电影,安排学生进入病房参与安宁志愿服务等。课程致力于在中国社会文化框架下,将缓和医疗实践与叙事医学研究相结合。

教学目标包括两个层面:第一,通过阐释叙事的价值,以培养叙事能力为核心目标,力图以叙事行为构建起医患之间的桥梁,探索未来理想的医学实践发展方向。第二,使得倾听、阅读、共情、交流、反思性写作成为医学专业行为。

2.2 课程教学方法与考核

包括课堂讲授、名家进课堂、观察并参与安宁志愿服务、原创微电影叙事分析、还原门诊会话、情景剧创作与表演、课堂讨论等方法。

以反思性主题写作进行考核。2017级的题目:“我所经历的死亡”反思性主题写作;2018级的题目:观看医疗剧书写微型民族志,以叙事形式写作并分析受到触动的医疗故事。

作为公共选修课,叙事医学面向北京协和医学院的硕士研究生与博士研究生。学生专业背景涵盖临床医学、基础医学、护理、公共卫生、医学人文等全部专业。考虑到叙事医学的临床应用价值,笔者将选课学生的专业背景区分为两类:第一类为临床型(包括科研型与临床型研究生),即通过门诊或病房能够直接接触患者的医学生,包括内外妇儿护理等专业;第二类为非临床型,指基础医学领域包括药理学、分子生物学等专业。2017级授课总人数43人,其中硕士生31人(占72.1%)、博士生12人(占27.9%)、在职人员4人(占9.3%),专业背景临床型13人(占30.2%)、非临床型30人(占69.8%);2018级授课总人数52人,其中硕士生39人(占75.0%)、博士生13人(占25.0%)、在职人员11人(占21.1%),专业背景临床型27人(占51.9%)、非临床型25人(占48.1%)。选课学生中约1/4为博士研究生,约3/4为硕士研究生,两年数据相当;而学生总数、临床型学生比例、在职研究生比例等在第二年均有显著增加。每年还有一些非在校生包括心理咨询师、安宁志愿者(患者),及未选课的在校生全程旁听。

2.3 课程主要内容

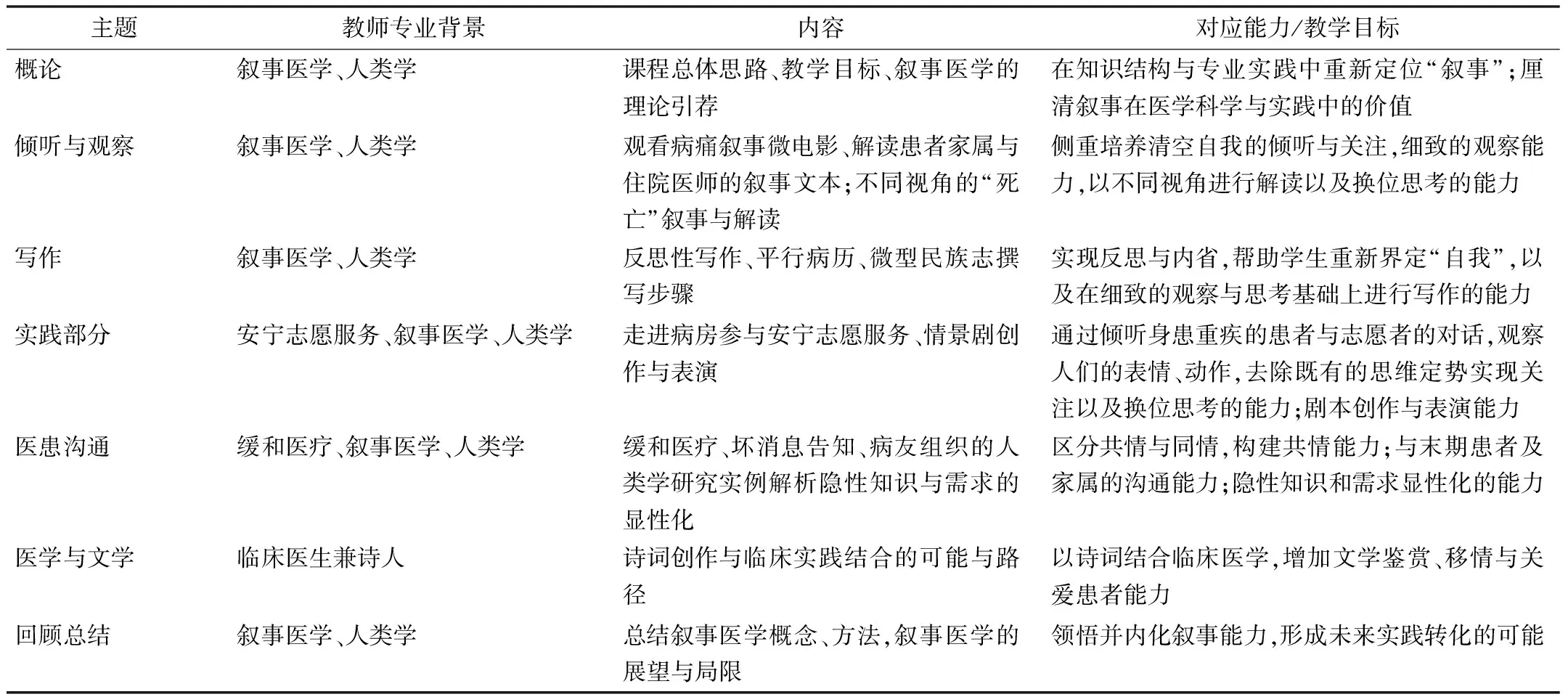

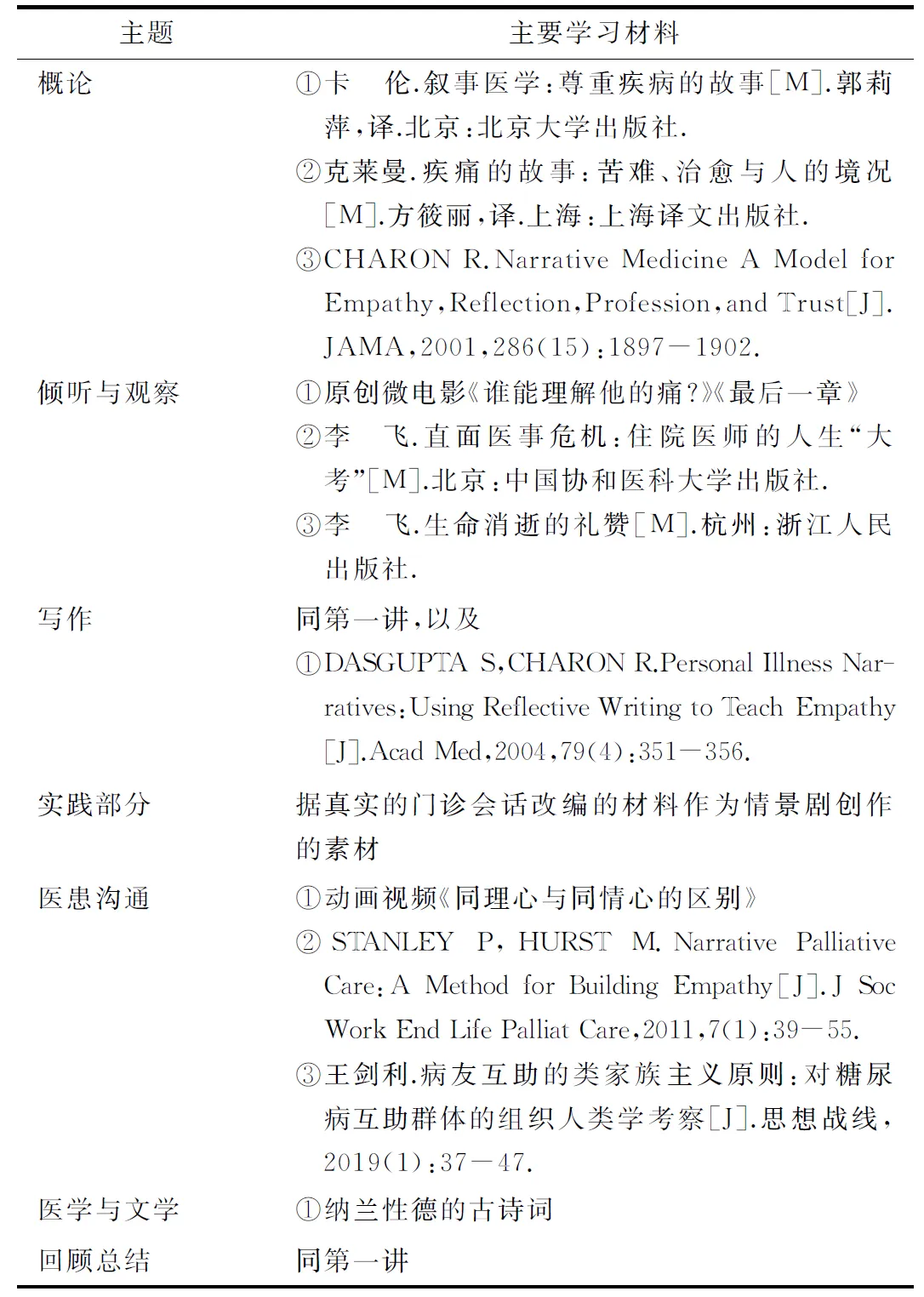

课程为28学时,分为7讲。各讲主题、具体内容,主讲教师专业背景,对应的叙事能力与教学目标及各讲推荐的主要学习材料等内容分别见表1与表2。

表1叙事医学课程设计与主要内容

主题教师专业背景内容对应能力/教学目标概论叙事医学、人类学课程总体思路、教学目标、叙事医学的理论引荐在知识结构与专业实践中重新定位“叙事”;厘清叙事在医学科学与实践中的价值倾听与观察叙事医学、人类学观看病痛叙事微电影、解读患者家属与住院医师的叙事文本;不同视角的“死亡”叙事与解读侧重培养清空自我的倾听与关注,细致的观察能力,以不同视角进行解读以及换位思考的能力写作叙事医学、人类学反思性写作、平行病历、微型民族志撰写步骤实现反思与内省,帮助学生重新界定“自我”,以及在细致的观察与思考基础上进行写作的能力实践部分安宁志愿服务、叙事医学、人类学走进病房参与安宁志愿服务、情景剧创作与表演通过倾听身患重疾的患者与志愿者的对话,观察人们的表情、动作,去除既有的思维定势实现关注以及换位思考的能力;剧本创作与表演能力医患沟通缓和医疗、叙事医学、人类学缓和医疗、坏消息告知、病友组织的人类学研究实例解析隐性知识与需求的显性化区分共情与同情,构建共情能力;与末期患者及家属的沟通能力;隐性知识和需求显性化的能力医学与文学临床医生兼诗人诗词创作与临床实践结合的可能与路径以诗词结合临床医学,增加文学鉴赏、移情与关爱患者能力回顾总结叙事医学、人类学总结叙事医学概念、方法,叙事医学的展望与局限领悟并内化叙事能力,形成未来实践转化的可能

其中,部分内容展开介绍如下:

第四讲的主题为实践。在两个月时间里,全部选课学生作为“准志愿者”参与完成一次安宁志愿服务活动。同学们走进北京协和医院病房,去观察病患、倾听病患的故事。借此训练观察、倾听、沟通、共情等能力,同时是一个学习与人打交道,与身患重病之人打交道的宝贵机会。不仅对于促进医患相互理解有所帮助,对于一个人的一生都会带来影响。同学们表示参与安宁志愿活动被深深触动了!这种触动恰恰是生成叙事价值的起点,因为有了与他人的情感互动,有机会进入到他人的生活和内心世界,是去吸收、解释并被感动的过程,从而有感而发并撰写,这个过程就是叙事行为;在触动中,在感受疾痛帮助病患的思考与实践过程中,人文价值得以呈现。

表2叙事医学课程各讲对应的学习材料

主题主要学习材料概论①卡 伦.叙事医学:尊重疾病的故事[M].郭莉萍,译.北京:北京大学出版社.②克莱曼.疾痛的故事:苦难、治愈与人的境况[M].方筱丽,译.上海:上海译文出版社.③CHARON R.Narrative Medicine A Model for Empathy,Reflection,Profession,and Trust[J].JAMA,2001,286(15):1897-1902.倾听与观察①原创微电影《谁能理解他的痛?》《最后一章》②李 飞.直面医事危机:住院医师的人生“大考”[M].北京:中国协和医科大学出版社.③李 飞.生命消逝的礼赞[M].杭州:浙江人民出版社.写作同第一讲,以及①DASGUPTA S,CHARON R.Personal Illness Narratives:Using Reflective Writing to Teach Empathy[J].Acad Med,2004,79(4):351-356.实践部分据真实的门诊会话改编的材料作为情景剧创作的素材医患沟通①动画视频《同理心与同情心的区别》②STANLEY P,HURST M.Narrative Palliative Care:A Method for Building Empathy[J].J Soc Work End Life Palliat Care,2011,7(1):39-55.③王剑利.病友互助的类家族主义原则:对糖尿病互助群体的组织人类学考察[J].思想战线,2019(1):37-47.医学与文学①纳兰性德的古诗词回顾总结同第一讲

第五讲的主题为沟通。邀请北京协和医院老年医学科的宁晓红副主任医师,作为国内致力于推广和实践缓和医疗的先行者,宁老师分享的主题为“坏消息告知——缓和医疗里的沟通”。“缓和医疗是关于照护者的叙事,病人故事的‘最后一章’是由医生辅助或者是共同构建的,医生,不能够阻止死亡,而是可以协助病人在生命尾声获取意义的人……叙事医学的多学科领域提供了途径,去更好地理解临终体验,这些工具天生就是缓和医疗”[8]。同时,邀请清华大学人类学博士王剑利老师做基于糖尿病病友组织的实地调查成果——“隐性需求与知识的显性化”主题讲座。卡伦谈及的沟通,可以理解为四个层面的关系和互动,共情能力的培养和提高等;缓和医疗里的沟通,主题是坏消息告知;人类学研究实例的启发在于,对疾病的不同层面的认知从知识生产角度理解隐性知识和需求的转换对于医患沟通的意义。这三个学科(研究领域),都是以整体性为基础的学科,以“整体的医生来对待整体的病人”,本课程试图找寻三者间的契合点,对沟通实践、缓和医疗实践融合进中国传统文化进行解释,实现对医学和人性的共通的理解。三位老师共同围绕着“沟通”这一基本能力的训练,从各自视角展开阐释,同学们亦感受到来自老师之间的思想碰撞而生成崭新的启发。

第六讲的主题为医学与文学。邀请北京协和医院内分泌科李乃适副主任医师做“诗词偶得&创作点滴”的主题分享,李老师依据临床真实病例所提炼创作的诗词入手,例如,以纳兰性德的《蝶恋花》和陆游的《十一月四日风雨大作》为引,介绍了针对卵巢肿瘤、腹膜后肿瘤、垂体瘤、肿瘤诱发的骨软化症、库欣综合征等临床病例所创作的诗词,并讲解诗词背后的故事。李老师强调,以诗词创作形式进行临床病例分享,对于住院医师、进修医师、医学生而言,的确是教学方式的创新也引发大家的期待;这样的影响会让医生更加关爱患者;同时,在医生同行间进行病例交流,具有更强的感染力。讲述患者的故事同时,医生也在创造着属于自己的故事:“当尊重一个病人的故事时,我必须也尊重自己的故事,与此同时,向前一步提供更好的帮助,成为他人更好的同事,成为更好的人”[9]。有位选课学生说到:作为叙事医学和人文医学的践行者,这些诗词是对中国特色叙事医学的最美诠释与注解。

2.4 教学反馈

首先,叙事医学促进了人与人之间的理解。有的医学生领悟到:只有通过与患者的对话,才能体会到患者的痛苦,才能发现除治疗之外有没有可以更多帮到他们的地方;有的同学相信,叙事医学传递的不仅是一种行医的方式,更是一种生活的态度。有位同学这样描述:“这可能是我上过的最为综合的课程。坐在课堂上,大家共同聆听,彼此发表见解,分享医生和患者之间的故事,让医生听到患者的‘疾痛’,而不仅是‘疾病’;让患者看到医者的‘仁心’,而不仅是‘处方’。在授课老师的循循善诱下,医生、患者和医学生之间架起了一座充满温情的,以共情和反思为基础的沟通桥梁。”

其次,反思性写作训练对医学教育富有价值。据Atkins等[10]的观点,反思是“一个内省和探究关注问题的过程,它被这样的一种经验所触发,从自我的角度创造和阐明意义,并且这种经验导致概念性(基本)视角的改变。”卡伦整合了反思与写作,作为训练医学生共情能力、建立职业精神的一种工具和实现叙事医学的主要抓手,以细读、反思性写作来构筑而成叙事医学方法的基石。在《叙事医学》课程实践中,我们进行了“生命故事的反思性写作”训练,探讨医学生在面对生活中至亲的离世以及临床实践中患者的死亡经历,借助书写来找寻并更新“自我”,在不同角色的多重互动中期许内化的叙事能力在未来的医学实践中得以呈现[11]。其中,部分优秀作业已经收录进叙事医学教学参考书《生命消逝的礼赞》。同时,课程开始尝试以凯博文倡导的微型民族志为另外一种写作训练,能够促使医疗涵盖生理、心理、家庭、经济、社会、人际、情感等诸多方面;记录疾痛不同层次的内涵与相对应的干预;帮助医学生以不同视角透视同一现象而得到恰当的诠释。

总之,《叙事医学》课程围绕着培养和提高叙事能力,经由课程训练,可以看到学生的改变;同时,医学生尤其是临床医学生,将叙事能力转变成为医学专业行为的目标值得期待。经过两年的教学实践,除了课堂讲授形式以外,学生参加安宁志愿服务是提高叙事能力实现全方位培养医学生的一种有价值的尝试;而医学与文学的深入结合,或者说“细读”方法与能力培养尚是课程的薄弱环节,有待今后的教学中进一步加强。

3 结语:叙事医学教学实践展望

在现代生物医学实践中,人与医学的整体性均被忽视与隔离。叙事医学的使命为:帮助将这些忽视与隔离发生联结、认同与交流;帮助疾病的疗愈;架设起基于庞大随机证据的循证医学与基于独特性的医疗艺术之间的桥梁;构筑起医学人文教育的基石。

叙事医学教育亟需发展。国内研究表明,叙事医学课程训练能够提高临床医学生的共情能力和学习成绩[12],疾病叙事阅读提升感受力[13]等。

如前文所述,现阶段国内叙事医学研究以科研院所和高校医学人文院系为主,临床机构较少;并呈现出“强理论、弱应用”的特点。所以,教学团队由医学人文学者与临床医生组成,以叙事医学课程的教学为基础,在教学、研究、实践不同层面的合作,希望能够初步彰显出价值:探索中国本土的叙事医学教育可能的路径。