于敏:愿将一生献宏谋

2019-08-18陈海波

陈海波

少年于敏有一個执着的信念:在那个内乱外侮的国土上,尽管自己不能像古代英雄人物那样驰骋沙场,但他相信,总会有诸葛亮、岳飞式的盖世英雄出现,能够荡寇平虏,重振河山。

于敏怎么也想不到,半个世纪后,自己会成为这样的“盖世英雄”。

一

男儿何不带吴钩

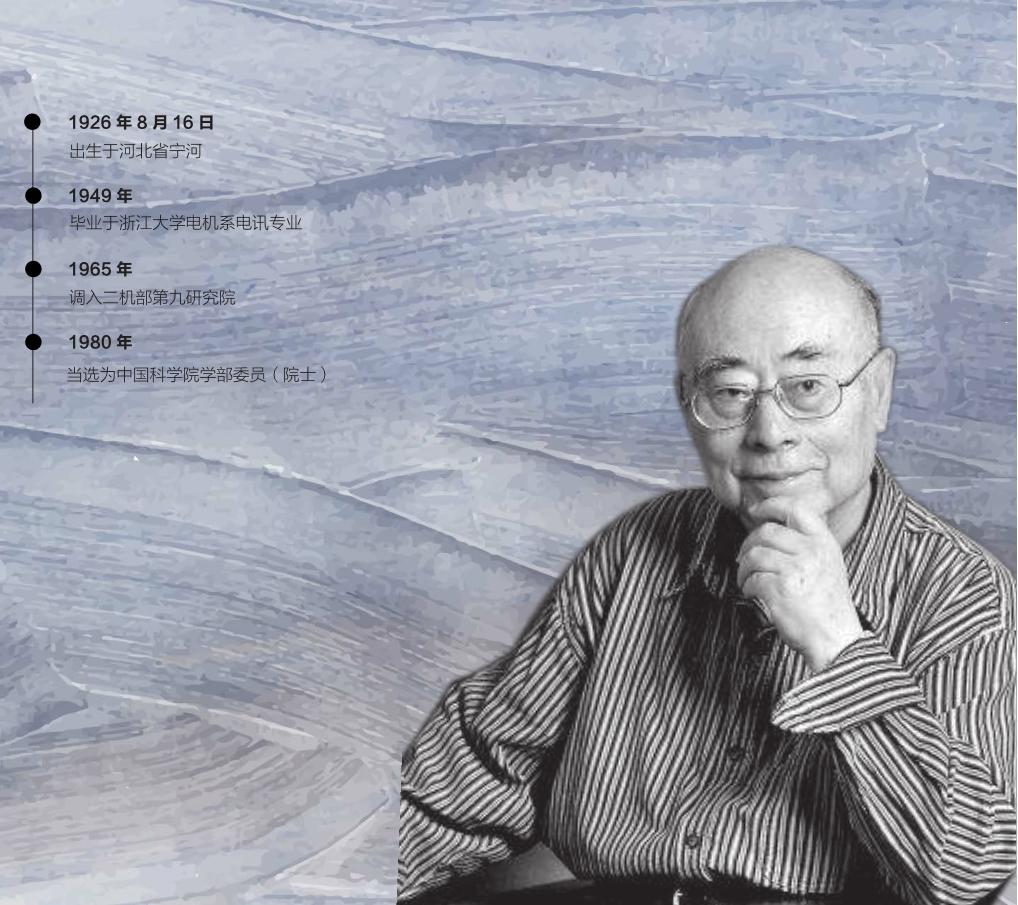

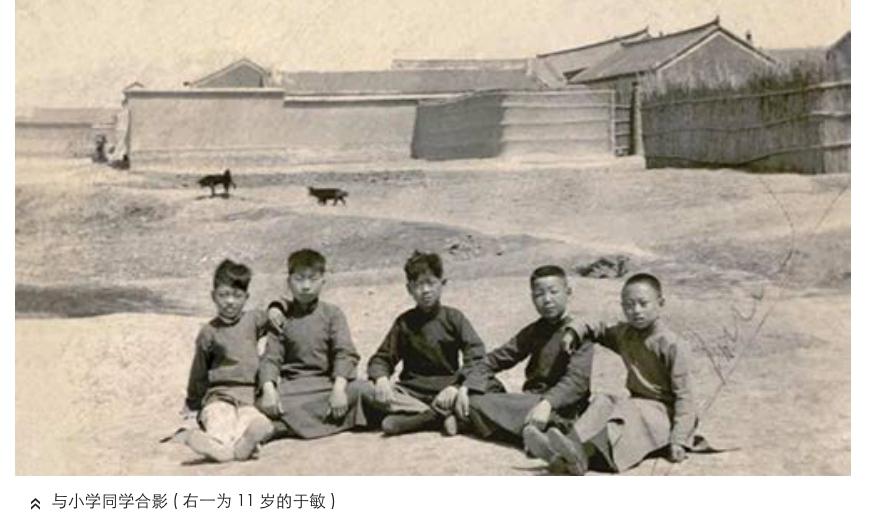

1926年,于敏出生于天津,青少年时代历经军阀混战和抗日战争,在战乱中度过。在那个自视为“亡国奴”的屈辱年代里,于敏看到的是岳飞《满江红·登黄鹤楼有感》里“兵安在?膏锋锷。民安在?填沟壑”的国殇。

兵火轰隆的日子里,于敏性喜安静,喜欢读唐诗宋词和历史演义。他崇拜诸葛亮运筹帷幄、决战千里之外的智慧,向往其鞠躬尽瘁、死而后已的精神,倾慕岳飞和杨家将的精忠报国以及文天祥的威武不屈和凛然正气。他把为国纾困的希望寄托在这些人物身上。

1941年,于敏进入天津木斋中学读高中,因成绩优异被推荐转学至耀华中学读高三。此时,他遇到了两位恩师。

语文老师王守惠,讲解古文和古诗词时,必会把每一篇作品置于一个大的时空中,将写作的背景、文学的渊源和价值以及作者的家事等讲得透彻明了。这种教学方法使于敏很受启发:思考和分析问题也应如此,将对象置于一个大的环境之中,用高屋建瓴的眼光去观察和分析。他也因此发现了自己为何会倾心于《三国演义》里的恢宏场面和弘大背景,诸葛亮的运筹帷幄、决胜千里,正是源于其开阔的视野以及善于把微观的事情放在宏观的大环境中进行分解和缕析。

另一位是数学老师赵伯炎,讲课时喜欢讲授数学题的各种解法以及不同解法的来由,要求学生不仅要知其然,而且要知其所以然。这种耳濡目染尽管只有一年,却使于敏受益终生,他由此逐渐养成了自己的一套思维方式,善于从宏观角度处理微观问题,具有开阔视野和战略眼光,且知其然更知其所以然,善于抓住问题的本质。

于敏意识到,他找到了一条适合自己的纾困之路——内向好静思,不喜交际,喜欢动脑不喜欢动手,这样的自己适合学习科学。因此,当朗诵起李贺的“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”时,于敏想到,他的“吴钩”就是科学,他要用科学收取“关山五十州”。

1945年高中毕业后,于敏考取了北京大学工学院电机系。但他发现那儿的老师并不喜欢刨根问底和追本溯源,难掩失落。更失落的是,强调动手能力的工科,并不适合“心灵手不巧”的他。沉静好思的性格使他更倾心于理科,他喜欢并选修了理论物理,并最终弃工从理,转至理学院物理系。

在物理系,于敏的学号1234013常年排在成绩排行榜的第一名。

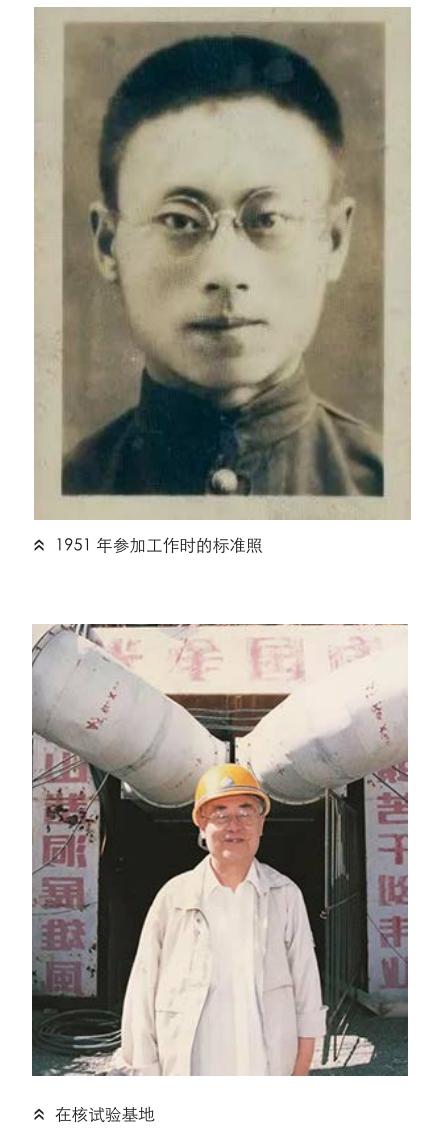

1949年,于敏以物理系第一名的成绩成为新中国成立后的第一批大学毕业生,并考取了张宗燧的研究生。1951年研究生毕业后,被我国核物理学家彭桓武和钱三强器重,调入近代物理研究所工作,从事原子核理论研究。

当时,国内没人懂原子核理论,于敏的研究对于中国来说是一项开创性的工作。他很快就掌握了国际原子核物理的发展情况和研究焦点,对原子核物理知其然并知其所以然,站在了国际前沿。

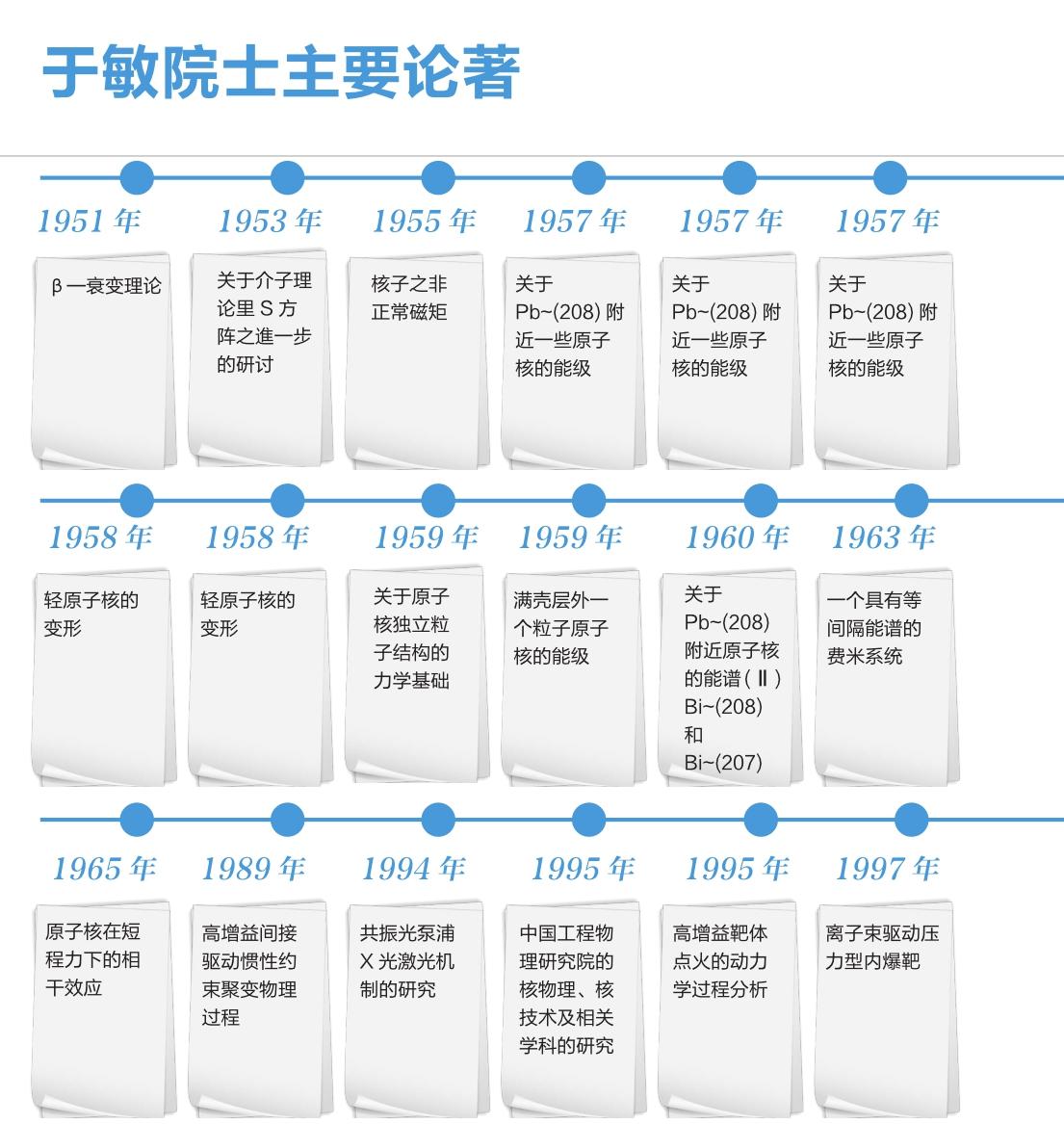

20世纪50年代,基本粒子研究尚无大进展,于敏在平均场独立粒子运动方面发表了《关于重原子核的壳结构理论》《关于原子核独立粒子结构的力学基础》等颇有分量的论文。

1955年,以朝永振一郎(后因量子力学研究获诺贝尔物理学奖)为团长的日本原子核物理和场论方面的代表团访华,对于敏的才华和研究成果大为惊叹。回日本后发表文章,称于敏为中国的“国产土专家一号”。

1962年,在原子核理论中创立了集体运动模型的丹麦诺贝尔物理学奖得主A·玻尔访问北京,于敏担任翻译,两人探讨过学术问题。玻尔称赞于敏是“一个出类拔萃的人”,亲自邀请他去哥本哈根,于敏婉谢。

与同时期从事核武器研制的大多数同仁不同,于敏不曾出国留学或进修。王淦昌曾留学德国,邓稼先和朱光亚曾留学美国,郭永怀曾留学加拿大和美国,彭桓武和程开甲曾留学英国。

于敏那时却不曾踏出国门一步,他对此有些许遗憾。“如果生在现在,重新上大学,我当然会留学。”他说,“土专家”不足为法,科学需要开放交流和广阔视野,但留学后须“回国再给国家做点事儿”,而且“不要到老了才回来,落叶归根只能起点肥料作用,应该开花结果的时候回来”。

三十余年后,当自己唯一的博士研究生蓝可即将毕业时,于敏并没要求她留在身边做研究。“于老师希望我出国留学,完成他的‘留学梦。”蓝可说。

“但是,他还是一如既往地强调献身祖国。”蓝可说,“于老师建议我出国两年,开过眼界后就回国作贡献。”

二

了却君王天下事

1960年12月,我国作出部署,由核武器研究院集中攻关,突破原子弹,同时,原子能研究所先行一步对氢弹作理论探索。

1961年1月12日,于敏被叫到了钱三强的办公室。钱三强告诉他,经研究批准,决定让他作为副组长领导“轻核理论组”,参加氢弹理论的预先研究工作。

于敏感到很突然,甚至有些不解。他内向沉默,喜欢做基础理论研究,不喜欢搞应用研究,自认为不适宜从事研制氢弹这种大系统科学工程。而且,他当时的原子核理论研究正处于可能取得重要成果的关键时期。

不过,于敏没有犹豫,因为他忘不了“童年亡国奴的屈辱生活”带给他的惨痛记忆,他忘不了少年时代的那个关于“盖世英雄”的信念。

于敏向邓稼先表达了自己的忧虑,邓稼先也有同感。于敏建议上书中央。于是,由于敏起草,邓稼先修改,胡思得执笔,向中央递交报告,希望加快热核试验进程。

后面发生的事果然如于敏所料。1992年,美国提出进行全面禁止核试验的谈判。1996年,全面禁核试条约签署。那次上书为我国争取了10年的热核试验时间。接着,于敏又提出,用精密计算机模拟来保证核武器的安全、可靠和有效。这个建议被采纳并演化为我国核武器事业发展的指导思想。

“这次上书建议可以与原子弹和氢弹技术突破相提并论。不然,我国的核武器水平会相当低。”胡思得直言。

正如宋朝诗人吕声之诗中所言:“更看谋略称筹幄,会见精神坐折冲”。于敏的谋略,“折”掉了美国的阴谋。因此,于敏又被视为我国核武器事业发展的战略家,从某种程度上看,他甚至做到了像诸葛亮那样,运筹帷幄,料事如神。

四

再创辉煌

就像他沉默的事业一样,于敏是一个喜欢安静的人,他毕生信奉诸葛亮的“淡泊以明志,宁静以致远”。他曾对身边人说,不要计较有名无名,踏踏实实地做一个“无名英雄”。

这种“宁静”使于敏在子女的记忆中是失声的。

儿子于辛小时候对父亲的唯一记忆就是一个字:忙。“整天待在房间里想东西,很多人来找他。”女儿于元亦很难觅寻对儿时父亲的记忆,因为父女俩不曾亲昵过。

但于元总算还是找到了一个“声音”,听着很好笑:有一天,小于元淘气跑进爸爸房间,听到他正对别人说ρ(希腊文字母,表示密度,音近“肉”),高兴地跑出来对妈妈说:“今天有肉吃了!”

于敏对“宁静”有着自己的解释。“非宁静无以致远。所谓宁静,对于一个科学家,就是不为物欲所惑,不为权势所屈,不为利害所移,始终保持严格的科学精神。”他倾慕文天祥的威武不屈,以及“丹心照汗青”,这丹心于他就是坚持科学,就是献身宏谋。

所以,当“文革”期间,军管领导胁迫于敏将某次试验中的技术问题定调为科研路线问题时,他并未屈服,反而在会议上挺身而出,鲜明地指出并论证那次试验的理论方案并无问题,只是一些新的技术问题需要解决,从来不存在所谓路线问题。

于是,于敏成了被批判的对象,但他无悔:“如果我说假话,我可以轻松过关,但我经受不了历史和真理的考验。我宁愿现在挨整,决不说对不起历史的话,不说违背真理的话。”

当时,处于极左思潮统治下,军管组动辄干预并批判他们的技术工作,技术讨论会上甚至不允许使用外文字母作符号。很多技术人员自叹如倾巢之卵,噤若寒蝉,即使慎重、委婉地表达看法,也仍常遭批判。但每次讨论会上,于敏仍坚持讲真话,明确地讲出自己对技术问题的看法,绝不随声附和。

与于敏深交并共事三十余年的邓稼先曾说:“于敏是很有骨气的人。他坚持真理,从不说假话。”因此,有争论的时候,邓稼先常会说,“我相信老于的。”

于敏不屈服威权,能让他屈服的是科学和事實。还有一个能“屈服”他的,是唐诗宋词的艺术。

胡思得说,每次和于敏出差,都能在他床头发现一本唐诗或宋词。于敏晚上睡不着觉,就躺在床上捧着看。

蓝可说,李白、杜甫的诗,他们刚读完第一句,后面的诗句于敏都能直接背下来,还给他们分析这首诗的特点。

陪孙子时,于敏会教他背诵古诗词。他教孙子学会的第一首诗词就是岳飞的《满江红·写怀》:“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈……”

为何如此倾心古典诗词艺术?于敏说:“艺术可以陶冶情操,使志存高远。而非志无以广学,非学无以广才呀。”

就像他的“宁静”可以致远一样,诗词艺术带给于敏的是在核武器事业上不断寻求突破的远志广学,是一生致力于为国谋策的鞠躬尽瘁。

虽然于敏爱诗,但甚少写诗。在73岁那年,他却以一首《抒怀》为题的七言律诗总结了自己沉默而又轰烈的一生:

忆昔峥嵘岁月稠,

朋辈同心方案求,

亲历新旧两时代,

愿将一生献宏谋;

身为一叶无轻重,

众志成城镇贼酋,

喜看中华振兴日,

百家争鸣竞风流。

于敏,绝大多数时候在这个世上“沉默无闻”,是“无轻重”的一叶,但他从未抛弃“献宏谋”的一片丹心。

来源:《光明日报》