从宜兴印纹硬陶看先民视觉逻辑

2019-08-17李利鹏马骋

李利鹏 马骋

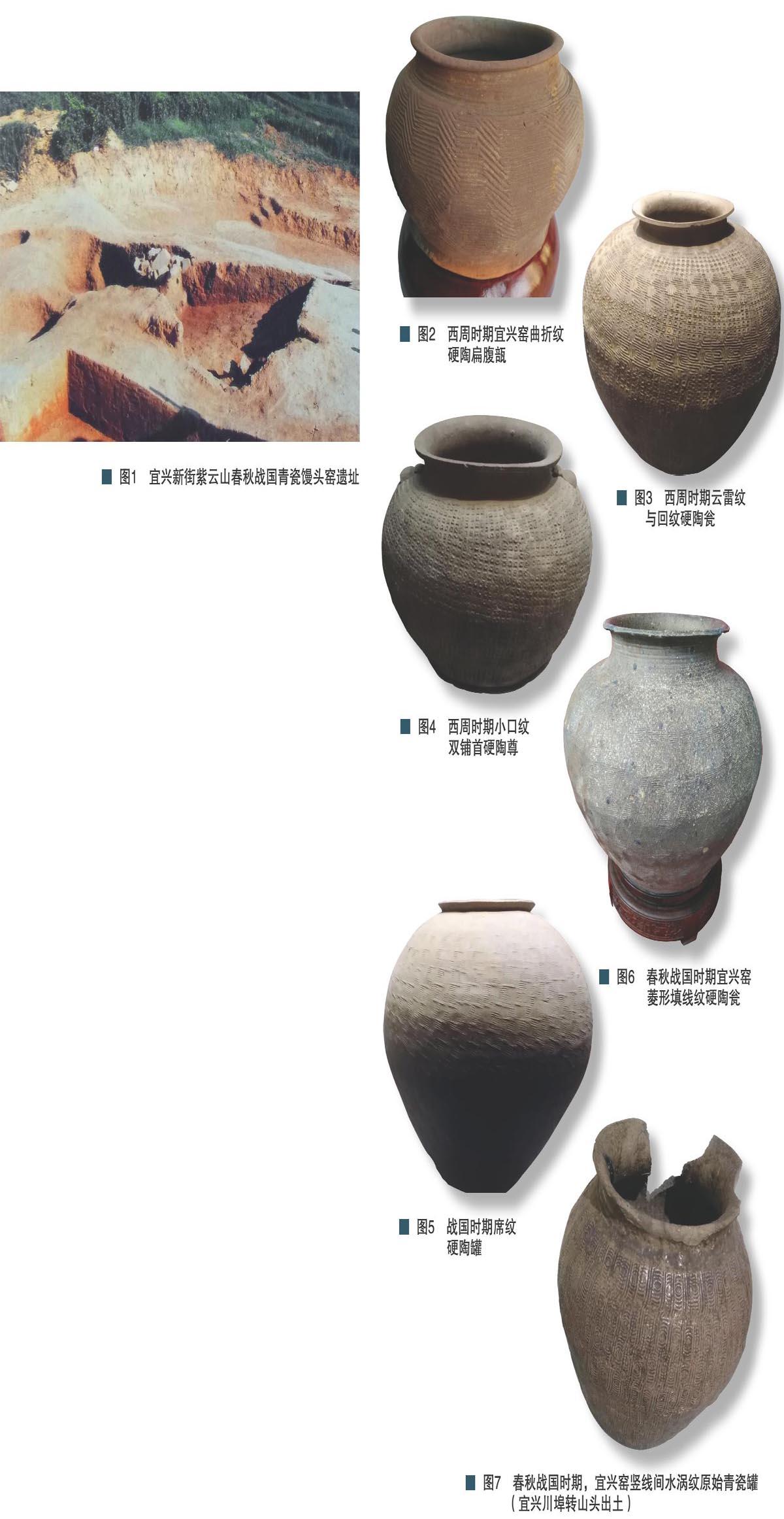

2009年7月,江苏宜兴新街紫云山宁杭高铁建设工地,在施工中发掘出了一批西周至春秋时期的印纹硬陶,同时,还发现了一座完整的春秋战国时期原始青瓷馒头窑遗址(图1)。这批印纹硬陶、原始青瓷与在宜兴地区商周、春秋时期文化遗址——善卷五洞桥遗址、杨行城头地、桥渎里、王府墩遗址等发现的印纹硬陶、原始青瓷等基本相同。

综观宜兴地区出现的西周早中期几何印纹硬陶器型,有不少扁腹瓿(图2),深腹坛以及小口卷沿、鼓腹平底瓮(图3),硬陶尊(图4)等,纹饰则有雷纹、折线纹、回纹、套菱纹、席纹、叶脉纹等等,一般为两种以上纹样组合,也有单一纹样,纹样拍印粗深,刚劲有力。还有在坛、罐两侧附加锯齿状纹,应该是仿青铜器的扉梭而作。而西周晚期和春秋战国时期的印纹硬陶各种纹饰则丰富多彩,拍纹清晰规整,除了云雷纹、折线纹、回纹、席纹(图5)继续流行外,还出现了菱形填线纹(图6)、方格填纹、波浪纹、水涡纹等。其中胎质约含3%—5%的氧化铁,一般呈紫褐色,也有少量紫红色。显然当时宜兴地区是南方印纹硬陶和原始青瓷(图7)主要产区之一。

我们来比对一下毗邻宜兴的常州溧阳、金坛地区发现的西周至春秋战国时期的印纹硬陶几何纹饰。从常州博物馆徐伯元撰写的《常州地区遗存的先秦时期陶瓷器之研究》一文中,可以看到常州地区出土的这一时期的印纹硬陶几何纹饰为单一纹饰和组合纹饰,就单一纹饰来看有云雷纹、席纹、曲折纹、回字纹、麻布纹、编织纹、复线菱形纹、水波纹、叶脉纹、旋纹等等(图8、图9)。文章认为:“常州地区出土的几何印纹硬陶和原始青瓷器的工艺水平和器物装饰大体与浙江、宜兴发现的相似”。“作为苏南太湖流域一部分的常州地區,陶瓷器来自宜兴乃至浙江窑区的产品是存在的”。从中也可以看出,苏南地区与浙江地区在西周至春秋战国时期的印纹硬陶纹饰基本相同。

从目前已有的研究成果来看,西周时期是印纹硬陶发展的鼎盛时期,文化分布范围很广。比起新石器时代晚期印纹硬陶重叠错乱、模糊不清的纹饰,这一时期纹样清晰规整,与商代时期大量来自青铜器纹饰共同形成了印纹硬陶几何形和仿铜形两个大类纹饰,而且几何形纹饰占有绝对优势,一直到战国时期才趋于衰落。

陶器几何纹饰在反映先民手工艺技术水平的同时,也反映了他们的视觉特点以及认知规律和对事物的归纳能力,陶器纹饰的图式化则在更高程度上显示了先民渐趋稳定的视觉逻辑和认知规律。其实,国内业界对陶器纹饰的形式分析和蕴含意义的猜想已经有大量论著,涉及陶器图案的母题与史前宇宙观认知的关系等等。但也有不少人持谨慎态度,认为应警惕捕风捉影的过度诠释,使得一个个鲜活的形象世界成为各种社会文化思想观念的实证性对象,从而使古陶纹饰部分失去其艺术生命力。

从更深的层次去看,过度诠释会造成“诠释的遮蔽”,即经各种社会文化思想观念实证性诠释后,古陶几何纹饰被赋予了一层新的价值和意义,但往往又不是出自“作品的意图”,而是从外部包裹上去的,从而造成对“作品的意图”的遮蔽。

那么,我们应当如何通过印纹硬陶的纹饰来看待先民视觉逻辑与认知规律呢?

印纹硬陶的几何纹饰是一种点、线、面的艺术形式,是利用点、线、面的不同重叠、交叉与反复组合而形成的一种富于变化的装饰纹样,也是先民在劳动生产中由物质生产向精神生产转化的标志,并体现了早期人类对点、线、面组成的形体规律化认识的再现。因此,首先印纹硬陶的几何纹饰显然与先民的劳动生产是密不可分的。刘兰华、张南南在《中国古代陶瓷纹饰》一书中曾指出:“编织物是几何纹饰取之不尽的艺术源泉,对几何纹的产生与发展起过重要的影响。”“如广泛流行的席纹、方格纹、菱形纹、筛底纹、米字纹等,都是仿照竹、麻编织物的图案而成,这一点在印纹陶器中尤为明显。”

但是我们也不难看到,编织物的纹饰是依据编织形成器型的客观路径构成的,必须满足器物构成的必然要求,未必都是先民对点、线、面视觉逻辑与认知规律的客观反映。编织物作为印纹硬陶现成的“陶模”被先民利用,是一种在生产劳动中随物留痕的图式,但在这无意印痕被有意规范的过程中,既有先民对偶发性表象进行图式化的努力,也许也是保留古陶纹饰图式“成样”的方式。 刊于清乾隆三十九年的《陶说》卷三“说明”中,写到“画青”(青花瓷画)时这样描述:“黑赭石磨水画坯上,初无色,烧之便成天蓝,呼之为画烧青。画法……各有成样。”此处的“成样”显然是指现成的瓷画样稿。因此,历代陶瓷的纹饰均应有“成样”是不容质疑的,并有保留“成样”的各种方式,印纹硬陶的纹样也不会例外。

那么,先民在古陶装饰中将无意印痕进行有意规范,并继而延伸出更多的几何纹饰图样,必然存在其视觉逻辑与认知规律,这也是我们必须去探究的。

鲁道夫·阿恩海姆在其所著的《艺术与视知觉》一书中,将利用现代中心透视法画的池塘与古代埃及人所画的池塘作了对比(图10),埃及人所画的池塘只有从飞机上往下看才会是这样的,而且池塘周围的树都是躺在地上的,显然是一个规则的四方形。而运用现代中心透视法所画池塘更像一个不规则的四边形。埃及人所画池塘的最大特点是以正方形去再现正方形,以对称去再现对称,以外部的位置去再现外部的位置,这是原始人对自然现象所持的基本概念。

该书还对儿童绘画作品做了实验,结果发现,儿童绘画与原始艺术和技术不太熟练的某些成年人的作品中的某些形式有相类似的地方。这些作品充分显示了对那些对称的、几何式样的图形的偏爱。这种现象清楚地证明了,即使儿童的形象概念达到了高度复杂的水平,他们在创作时却仍然只运用事物的少数几个基本特征。

鲁道夫·阿恩海姆继而指出:“对于原始人来说,自然物具有的特殊表象和行为(我们从这些特殊表象和行为中能够判断出它们的物理作用),是与它们的实际用处无关的。这正如一本书的形状和颜色,与它传递给我们的内容无关一样。例如,原始人在再现一个动物时,仅仅是将动物的肢体或某些器官的数目表现出来,或者是仅仅用一些轮廓鲜明的几何图形准确地表示出这些器官的种类、作用、重要性以及它们之间的相互关系”。因此,“人类在原始阶段创造的艺术,大多是由简单的几何图形构成的”。 鲁道夫·阿恩海姆清晰地阐释了原始先民对原始艺术的视觉逻辑与认知规律。

江南地区的西周至春秋战国时期的印纹硬陶几何图形装饰起源于新石器时代晚期的陶纹,纹饰从粗浅模糊到清晰规整,并由刻花转为拍印,从而提高了生产效率和简化操作工艺。因此,其也必然承载着原始先民对事物的视觉逻辑与认知规律。显然,这些几何印纹并不涉及陶器图案的母题与史前宇宙观认知关系等如此复杂的诠释,也许只涉及原始先民对自然现象所持的基本概念这样的认知规律,以及在表现事物时只运用事物的少数几个基本特征这样的视觉逻辑而已。