初次分配和二次分配机制关系的供给侧分析

2019-08-16冉昊

冉昊

摘要:传统关于初次分配与二次分配关系的研究,往往忽视了两次分配关系之间的内在机理与价值功能性。通过生产-分配理论,从供给侧视角入手,我们会发现初次分配有助于分配需求的均衡,从而提升二次分配的效能,有效实现分配供给的公正性。进一步,通过总结西方资本主义国家分配供给机制的一般规律,我们发现西方国家的福利改革并非只是单纯的“私有化”改革,而是包含了市场和政府“双重”分配供给主体功能的综合性改革,政府在二次分配中的作用不应被矮化和忽视,而作为分配供给主体的市场和政府之间的关系应当平衡与协调,在各自领域发挥作用。总体上看,初次分配做得越好的国家,其分配需求较为均衡,有利于其二次分配的公正性实现。这对我国的分配供给机制改革具有重要借鉴意义。

关键词:初次分配;二次分配;生产-分配理论;供给侧

传统关于初次分配和二次分配的研究,大致归纳为如下五种视角。一是经济学视角的分配研究。要么运用经济增长收敛理论定量分析收入分配差异的影响因素①,要么通过比较优势理论探究产业结构差异对收入分配差异产生的影响②。二是政治哲学视角的分配研究。通过对马克思社会正义观与自由主义分配正义论之比较,探讨超越分配正义之可能性。③三是社会公正视角的分配研究。从“公正性”所蕴含的社会价值研究初次分配的合规性问题④,以及公正类型学差异对分配的价值性影响⑤。四是收入分配制度角度的分配研究。探讨收入分配改革对分配制度的发展趋势与应对办法产生何种影响。权衡:《经济新常态与收入分配:影响机制、发展趋势和应对措施》,《中共中央党校学报》,2017年第5期。五是权力资源视角的分配研究。主要聚焦于分配权力结构差异(包括生产性分配权力和非生产性分配权力)在权力倾向性系数的影响下,如何作用于分配机制。高丽媛、张屹山:《实现共同富裕的分配制度选择——基于权力结构的理论剖析》,《社会科学研究》,2018年第1期。这种方法的研究可以追溯到西方福利国家研究的权力资源理论(Power Resource Theory),即一个福利国家分配系统中二次分配的程度,主要取决于两种权力,即资方的资本控制权和劳方的人力资本控制权,W. Korpi,The Democratic Class Struggle,London: Routledge,1983. 并参见刘强军:《社会政策发展的动力:20 世纪60 年代以来的理論发展述评》,《社会学研究》,2010年第4期。因而一国福利供给和二次分配的差异,主要体现在哪一方掌握了更多的权力资源。

以上关于分配研究的五种理论视角,固然能从多视角多维度理解分配机制的内涵、价值性与发展线索,但有如下两点缺陷。一是无法系统解释两次分配(即初次分配与二次分配)之间的内在运行机理,从而无法深入理解分配机制的要核。二是缺乏从供给侧维度对分配机制的有力分析,进而无法解释关于分配性的最关键问题——分配机制对于贫富分殊的价值性与功能性,即为什么改革开放提高了初次分配的效率,却导致贫富差距越来越大?对此,我们有必要通过一个新的理论框架,系统性理解初次分配与二次分配之间的关系,从供给侧视角把握两者之间的内在基本规律,并力图将其运用于我国当前分配机制解决贫富差距的实践性问题。

一、一个新的框架:生产-分配理论

我们可以用生产-分配理论框架,把初次分配和二次分配共同纳入一个理论体系之中,从逻辑上解释初次分配效率的提高为什么无法扭转贫富差距的扩大。

生产-分配理论的核心是生产系统和分配系统。生产系统是国家和社会关系基础上形成的生产。生产系统具有商品性特征,它会天然促发国家组织的市场化趋势,而福利国家自二十世纪八十年代以来的改革,虽然顺应了福利国家生产系统的内在要求,在生产系统领域进行了一系列市场化改革,却造成了社会贫富差距的扩大。分配系统,就是对资源、产品和财富进行再次分配的平台。其中政府是主体,资源、产品和财富是客体,分配是方式,通过强制手段对生产系统所产生的财富不平等和社会不公正进行调节。与生产系统不同,分配系统具有非商品性特征。

事实上,初次分配是市场、企业、雇主和劳动力之间财富的分配过程,因此发生在生产系统领域;二次分配是根据初次分配所做的再调整,因此发生在分配系统领域。如果初次分配能够解决所有的分配问题,即市场上的资本家能够对其企业获得的利润进行完全合理而公平的分配,那么就不需要由政府主导的二次分配再进行调整了。那么,初次分配为什么无法实现完全合理而公平的分配呢?如前所述,生产系统具有商品性特征,其首要功能是满足市场上的企业进行不同程度的生产(无论是工业革命前的作坊式生产,还是之后的社会化大生产),生产系统所进行的初次分配功能只是附加性质的,是为了满足资方通过给予劳方适当的社会保障而获取更大的剩余价值,因此,生产系统初次分配功能的从属性质,决定了它永远不可能实现合理而公平的分配。换言之,生产系统的分配功能注定无法最大化。这就要求分配系统的二次分配必然介入到原有的分配体系中,由此,二次分配的功能会被不断强化。这是初次分配和二次分配之间的本质关系。

按照生产-分配理论的逻辑,尽管我国的改革开放释放了生产力,使得生产系统可以按照生产性和商品性的本质特征来运转,生产系统的市场化特征逐渐显现——初次分配由过去的平均主义大锅饭,逐渐转变为按劳分配;初次分配变得比过去更为公正。但是,生产系统市场性和商品性的本质属性会天然导致贫富差距的扩大,同时,分配系统中政府的角色又没有调整到位,使得我们国家在改革开放后成为世界上贫富差距拉大速度较快的国家之一。因此,之所以改革开放提高了初次分配的效率,却无法扭转贫富差距扩大的趋势,是因为二次分配的功能没有充分发挥,以致初次分配和二次分配之间关系上不够协调、甚至扭曲。

二、分配机制与供给侧的内在逻辑

供给侧改革的实质在于两点:一是结构性改革。即供给侧改革既不是西方供给学派的理论搬迁,也不单单是供给和需求问题,而是结构性问题。我们提出的供给侧改革与西方供给学派的根本性差异在于对产业政策作为政策工具的理解不同。发达国家推行供给学派的政策时是反对产业政策的;而我们现在的原则是“产业政策要准”,是讲产业政策的。林毅夫:《供给侧改革不应照搬西方理论》,搜狐网,2015年12月30日,http://business.sohu.com/20151230/n433065773.shtml。二是供给侧质量与效能的改善和升级。所以现在讲去产能、去库存,以及结构升级等等,本质上都是供给侧质量与效能的升级。就改革思路而言,这与过去讲的“粗放转精细”一脉相承;但就改革内容而言,则是经济新常态下对既有分配结构的一种更新换代。如果说改革开放前四十年的分配思路和社会政策是“效率优先于公平”,那么现在的分配思路和社会政策是“公平与效率同等”,因而在“多分”还是“少分”,以及“分给谁”的问题上,要重新进行评估。

就结构性改革而言,分配机制具有一种动态结构性,即生产系统的商品化和市场化会促发生产领域的差异性要素产生,诸如贫富差距扩大、阶级差别扩大等等,这使得生产系统主导下的初次分配不能够很好地完成其分配的公平性任务(初次分配的目标是均等化,而结果是差异化扩大);由此一来触发了分配系统的应激反应,使得分配系统的二次分配功能开始发挥作用,用以调节日益拉大的贫富差距,而分配系统的非商品化属性决定了二次分配调节的有效性,从而使得初次分配和二次分配之间形成了一种平衡的“生产-分配”结构性关系。

然而上述为理想的状况,正如在真空状态下羽毛和铁器等高的自由落体速度一样。而现实条件有如处于空气之中的自由落体运动永远不可能排除摩擦性,“生产-分配”结构下的初次分配与二次分配只可能处于短暂的动态平衡,只有通过结构性调整才有可能延长这种动态结构性平衡的时间,尽可能减小初次分配与二次分配之间的摩擦,从而避免生产与分配领域中的差异性要素不断增加和扩张。

就供给侧质量与效能而言,它取决于分配机制能否充分发挥作用。而分配机制亦具有供给分配的特性。它源于分配机制的供给与需求结构。以分配主体而论,一方面,如果分配主体是市场,即按照市场在资源配置中的决定性作用运转,那么它的分配就以初次分配为主,涉及的分配结构偏于需求结构,即市场的需求决定了初次分配的结构。另一方面,更应当注意的是,如果分配主体是政府,即市场在资源配置中起决定性作用的同时,政府要更好地发挥作用,那么它的分配就以二次分配为主(二次分配主要就是由政府提供的维系社会基本公平的分配方式,包括转移支付与民生支出等等),涉及的分配结构偏于供给结构,因为政府主导着二次分配的方式与结果,而二次分配所涉及的公共品供给与公共服务供给,都大多属于供给侧的要素。因此,二次分配的多寡与公正性,在很大程度上决定着供给分配的功能是否发挥以及发挥程度。

因此在邏辑上,供给侧改革包含却不止于分配改革;分配改革、尤其是涉及生产和分配的结构性改革则必然是供给侧改革的重要内容。进一步说,我们理解分配改革可以不谈供给侧;但想要理解分配改革的结构性实质即“生产-分配”的结构性关系以及由此导出的分配机制的动态平衡性问题,则必须以供给侧视角为切入口,通过观察初次分配与二次分配之间的关系,来判断需求分配与供给分配的功能差异,以及由此产生的分配机制摩擦问题。

三、供给侧视角下两次分配

机制关系的一般规律那么,在供给侧视角下的“生产-分配”条件下,分配机制中最为重要的两个要素,代表需求分配的初次分配和代表供给分配的二次分配之间,到底具有怎样的一般规律?我们有必要借鉴一下西方发达国家的情况。

一是关于供给侧的结构性问题,即西方资本主义国家政治经济内在的“生产-分配”结构的一般规律。纵观西方主要发达国家自二十世纪八十年代以来福利改革的历程,一个重要的认识误区是,把少数一两个国家在特定领域下的改革方案视为一种普遍规律。英国的撒切尔改革和美国的里根改革,往往被视为一种“私有化”的改革。但被多数人忽视的是,其改革的“私有”特性,集中发生在生产系统领域——根据生产-分配理论,资本主义政治经济结构中的生产系统天然具有市场化和商品化特征,因而上述二国的所谓“私有化”改革,恰恰是顺应了资本主义生产系统的内在要求,具有客观必然性;与此同时,尤其容易被人忽视的是,在分配系统领域,政府的角色是在加强的,这主要体现在英国、美国自二十世纪八十年代以来其政府公共开支的GDP占比不断提高(这个指标被绝大多数关于政府-市场关系以及社会发展理论研究视为衡量政府角色的最重要指标之一)——这并非一种反常现象,因为资本主义分配系统天然具有非商品化特性,在分配系统领域的一种对市场化的“反制”效应,是顺应资本主义政治经济发展的客观要求的。这意味着,英国的撒切尔改革和和美国的里根改革,并非传统意义上的“私有化”改革,而是一种顺应资本主义政治经济发展客观要求的市场性与非市场性相结合的综合性改革,只是其改革的“私有化”方案的价值性被人为放大,而改革的非市场化特征被大家所忽视了。而这种情况,不仅仅发生在英国和美国,也发生在其它OECD的主要国家(见图1)。

二是关于供给侧的质量与效能问题,即分配供给机制的有效发挥。既然分配供给的主体既包括政府也包括市场,那么关键在于如何在两者之间取得一种平衡。西方发达国家在福利改革过程中的一个重要经验,即在于遵循“生产-分配”的基本规律,在分配供给的双重主体之间获致一种平衡。一方面,在生产系统领域,充分发挥市场的主导性作用,建设“大市场-小政府”的基本格局,本质上就是不断完善资本主义市场经济制度,在这个过程中再通过发挥“社会”的基本作用辅助之,如社会资本的引进、“大社会”(Big Society)(英国卡梅伦政府时期的一项重要社会政策)的利用等等。另一方面,在分配系统领域,尤其是在公共品供给领域,发挥政府应当扮演的角色和功能,不断补足政府的“缺位”,如加强政府在社会保障、医疗保险和养老保险等涉及基本民生领域的诸项事务。上述两个方面,尤其是后者的作用不可忽视,原因在于:(1)资本主义国家的政府功能往往被矮化,取而代之的是对“市场”作用的无限放大;(2)生产系统的市场主体性容易诱发资本主义国家的“市场失灵”,从而造成贫富差距不断扩大,而正是通过分配供给差异性主体机制的协调,即分配系统中政府作为分配供给主体的作用的加强,来有效抑制生产系统端无限市场化的不良后果,通过社会“兜底”,把贫富分殊始终维系在合理范围。

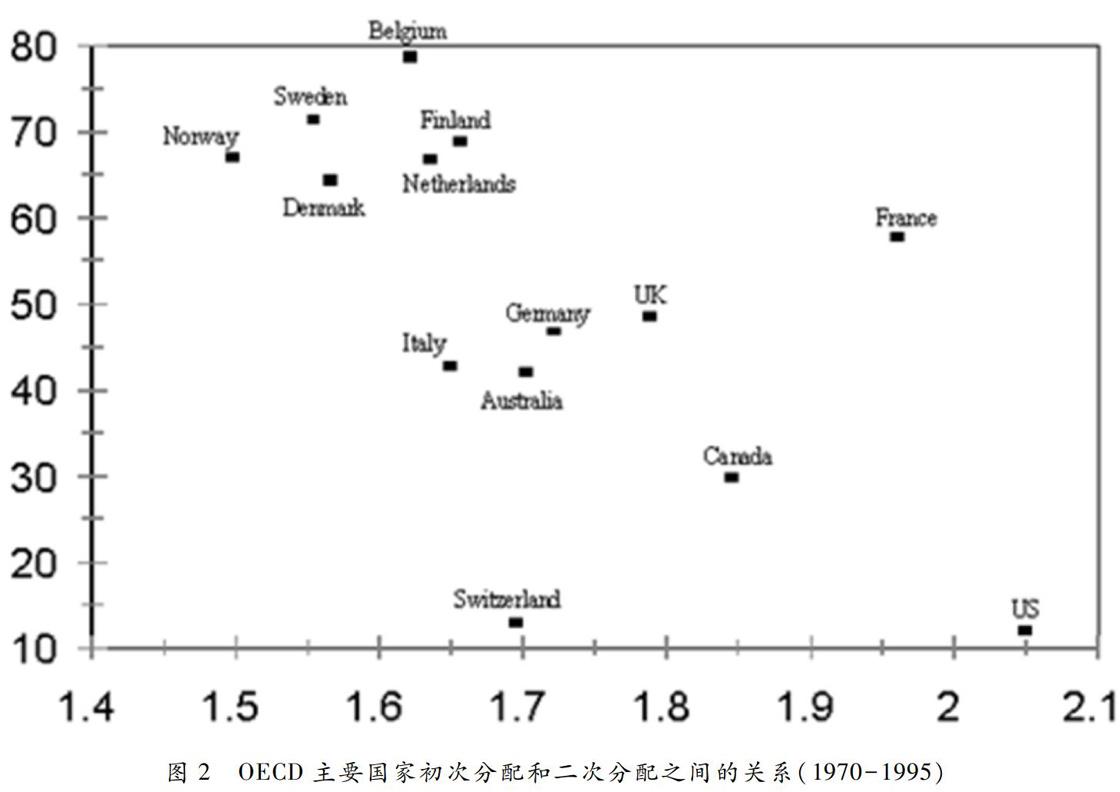

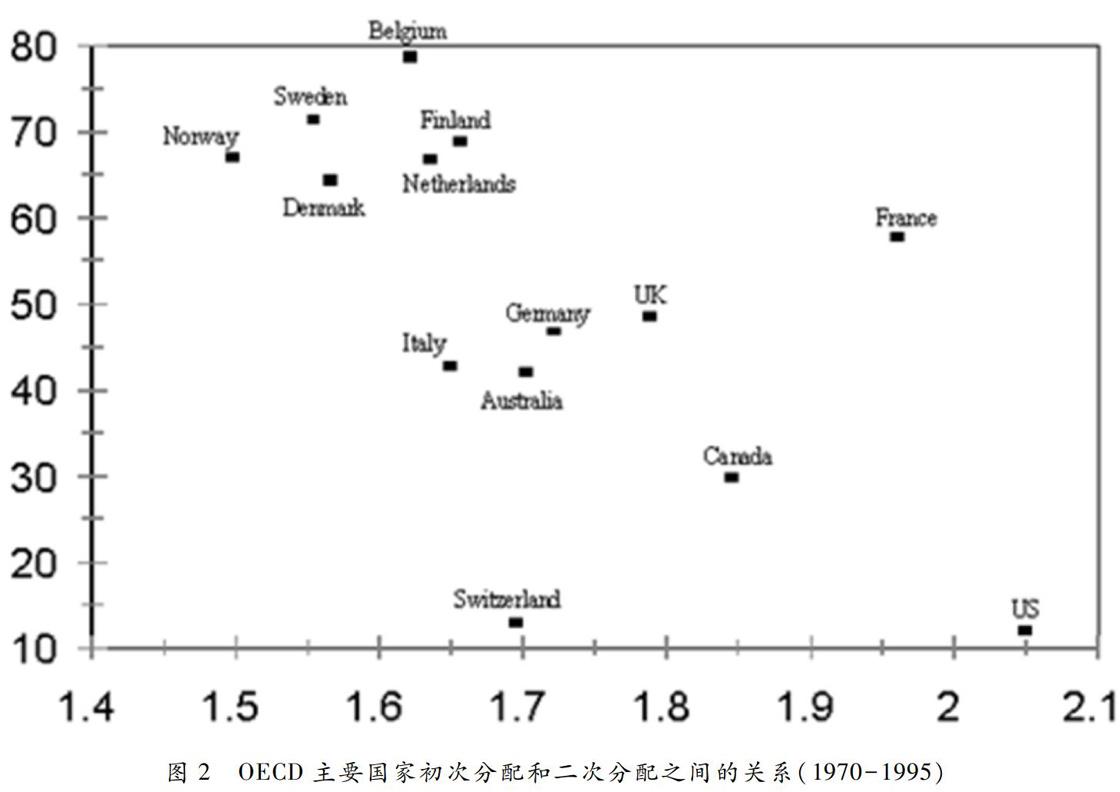

三是两次分配之间的基本关系问题。西方国家初次分配和二次分配之间关系的研究多数是国别的,这就不太容易寻找其共性。然而,哈佛大学政治经济学教授托本·艾弗森和牛津大学政治经济学教授大卫·索斯吉斯(Torben Iversen and David Soskice)对OECD主要国家(也就是当今世界主要的发达国家)的初次分配和二次分配之间的关系进行了比较研究。劳动力收入差异比(横坐标,即最高收入工人的工资和工人中位工资的比值)是衡量初次分配状况的指标。它反映的是发达国家各自国内工人收入的差距——差距越大,值越大,离坐标中心越远,也就从某种程度上反映了初次分配越不平等。比如美国的位置在这些国家里就是国内工人的收入差异程度是最大的,也就从某种程度上反映了它的初次分配在这些国家中是最不平等的。而贫困降低比率(纵坐标)是衡量二次分配状况的指标。它反映的是贫困降低率——值越高,意味着贫困降低的程度越大,而降低贫困属于政府二次分配的范畴,所以越远离中心,意味着二次分配越平等。比如北欧诸国的位置说明这些国家的二次分配更平等。通过上面的分析,我们发现,大凡初次分配程度不太平等的国家,意味着其需求性分配不充分,导致其二次分配的平等程度也比较低,比如美国、加拿大和英国等前英联邦或盎格鲁-撒克逊国家;而初次分配比较平等的国家,其分配需求较为均衡,意味着其二次分配的平等程度也比较高,如斯堪的纳维亚半岛诸国。这说明初次分配与二次分配之间的函数具有正相关,即较好的初次分配有利于促进二次分配。

概言之,西方资本主义国家供给侧视角下两次分配机制关系的一般规律是:(1)基于生产-分配理论协调供给侧结构性问题,在生产系统领域顺应其市场性和商品性的天然要求,推动市场化改革;在分配领域则加强政府的功能与角色,尤其在公共品供给领域补足政府“缺位”,完善其社会“兜底”的基本功能。(2)完善分配供给机制,既发挥市场在生产领域作为分配供给的主体作用,又调动政府在分配领域作为分配供给的主体积极性。(3)协调两次分配之间的关系,初次分配做得越好的国家,其分配需求较为均衡,有可能促进其二次分配的公正性。

四、对我国分配供给机制协调的启示

供给侧视角下分配供给机制关系的一般性规律,对我国当前分配供给机制关系有何启示?我们可以结合表1加以分析。

“生产-分配”理论生产系统分配系统分配手段初次分配二次分配分配供给主体市场政府分配供给领域所有制关系、价格关系、产权制度、国有资产管理体系,政府和民营企业、外资企业之间的关系,汇率市场化问题分配机制,医疗保障体系,社会保障体系,财政的转移支付体系,行政审批制度,社会治理和危机管理,生态治理与保护资料来源:笔者自制。

一是有效借鉴“生产-分配”的结构性协调办法,应对供给侧的结构性问题。如果按照生产-分配理论的逻辑,那么我们对于初次分配和二次分配之间关系的调整,不仅不应该过于强调初次分配公平和效率的统一,反倒应当顺应生产系统和分配系统各自的本质属性——一方面加强初次分配的市场化改革方向,推进初次分配进一步发挥其应有的“效率”功能,减少政府对市场不必要的干预,让市场自身在资源配置中发挥作用;另一方面在二次分配中加强政府角色,提高政府二次分配的力度,实现二次分配应有的维系“公平”功能,从而维持社会的基本平等,避免社会动荡的发生。

通过基于“生产-分配”的结构性调整,我们才能有效辨识哪些领域顺应生产性要求进行市场化改革进而调整初次分配、哪些领域遵循分配性规律进行政府的“补位”调整二次分配,避免“胡子眉毛一把抓”。我们以往一谈改革,仿佛就要全盘市场化。而若果真如此,那么最后极有可能造成市场和政府的双重“失灵”。市场化固然是改革的方向,但并不是所有的领域都应该而且可以市场化。涉及市场领域的内容,如所有制改革、国企改革、金融市场改革等等,这些属于生产系统的改革,应该朝着市场化方向进行,在这些领域政府应该少管,更多让企业和市场自我管理和运转,通过市场的资源配置决定性作用,完善其初次分配。但是对于那些企业和市场管不了的事情,尤其是公共品的供给,政府责无旁贷,应该承担起责任,而且这些方面政府应该负起更大的责任,加强其功能性,完善其二次分配。这是任何政府——包括西方一些市场经济制度高度完善的政府应当承担的责任。但问题就在于我们对这两者认识不明确,没有认识治理变革的生产和分配两个不同系统,对其应该设定不同的改革方向。于是一提出分配机制改革,不仅市场领域政府要退出,连社会领域也要搞市场化,政府也要退出,从而造成很多社会问题,如贫富分化和弱势群体被忽视。这就混淆了改革市场化的概念,也违背了分配机制改革的初衷,结果往往造成政府该退出的领域退出,政府不该退出的领域也退出,使很多人对改革产生恐慌。即便是那些关于改革非全盘市场化的观点,也很容易经过不同媒介渠道的宣传和放大,被曲解为全盘市场化。如果我们从生产和分配两个维度来全面理解改革的各项内容,则可以避免这类误区,把握不同改革领域的改革方向。

二是完善分配供给机制,应对供给侧的质量与效能问题。关键在于区分具有“双重”特性的分配供给主体,即在何种条件下分配供给主体是市场,而在何种条件下分配供给主体是政府。通过对两种主体的合理使用,实现分配供给机制的动态平衡。当分配主要涉及生产领域时,即在分配的生产维度条件下,我们应当发挥市场作为分配供给的主体性,通过初次分配的协调实现分配供给。比如所有制关系、价格关系、产权制度、国有资产管理体系,政府和民营企业、外资企业之间的关系,汇率市场化问题等等,这些都是生产领域的问题,因而在涉及到这些领域的条件下,我们应当充分发挥市场的初次分配功能。与此相对,当分配主要涉及分配领域时,即在分配的分配维度条件下,我们应当发挥政府作为分配供给的主体性,通过二次分配的协调实现分配供给。比如收入分配机制,医疗保障体系,社会保障体系,财政的转移支付体系,行政审批制度,社会治理和危机管理,生态治理与保护等等,这些都是分配领域的问題,因而在涉及到这些领域的条件下,我们应当充分发挥政府的二次分配功能。

换言之,生产维度关乎哪些由市场来自我运转和调控,政府应该不管什么;分配维度关乎哪些由政府来提供服务,或者说政府该做什么。

这里有一个似是而非(plausible)的表述应当予以澄清:上面所说的“分配的分配维度”,是否在逻辑上不成立?须注意的是,后一种“分配”,是狭义的“分配”,专指二次分配;前一种“分配”,是大“分配”,即包含了初次分配与二次分配的总的“分配”。

三是协调初次分配与二次分配的关系,通过优化初次分配来促进二次分配,从而实现分配供给的公正性需求。而现实情况是,我们国家初次分配和二次分配之间的关系不够协调。它主要表现在:

(1)我国的初次分配过于强调“效率”而往往效率较低、甚至形成了寻租,导致无法通过初次分配的优化来促进二次分配。改革开放以来,在效率和公平之间的选择上,我们一直选择了“效率优先于公平”。“效率”实质上涉及的是初次分配,我们强调“让一部分人先富起来”,就是要在初次分配上做到“效率优先”而不主要考虑公平性。经过四十年改革开放,固然“一部分人先富起来了”,但却出现“只有一部分人继续富”的趋势,于是“效率”也逐步演变成了“无效”。

例如,政府相关部门拥有海量的行政审批权事实上可能成为优化初次分配的阻碍。因为这些行政审批权有相当一部分涉及到生产领域,它无形中提高了市场运行的成本,无法发挥市场作为初次分配供给主体的作用。具体表现在,政府手中的审批权转化为官员寻租的工具,通过对市场的干预,抬高市场配置资源的成本,从而影响初次分配的效率。再比如垄断央企高薪主要依靠预算软约束所获得的额外补贴而获得的,并不符合市场本来的配置。换言之,通过政府在市场上的不恰当行为,获得了额外的收益,打破了初次分配应有的平等,从而造成了初次分配的无效。

政府的应对办法是进行持续的简政放权和行政审批事项改革。自2013年李克强总理履任之后,中央政府开始了力度更大的行政审批制度改革。新一届政府成立之初,国务院各部门的行政审批事项1700余项。李克强总理庄重向社会承诺本届政府至少要取消和下放其中的1/3,即567项。宋世明:《实现取消和下放行政审批事项数量和质量的统一——写在国务院公布新一批取消和下放行政审批事项之际》,载中编办的“中央机构编制”网2013年12月。而到2014年3月仅一年的时间,中央政府已经实现分批取消和下放416项行政审批等事项,李克强:《关于深化经济体制改革的若干问题》,《求是》,2014年5月1日。已经完成了承诺的80%。果不其然,到了2015年3月,中央政府再次取消、下放和调整了225项行政审批等事项。《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》,载国务院官网:http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-03/13/content_9524.htm。2015年3月13日。在此基础上,李克强总理承诺,2015年全年,国务院各部门要取消和下放246项行政审批事项,取消评比达标表彰项目29项、职业资格许可和认定事项149项,再次修订投资项目核准目录,大幅缩减核准范围。李克强:2015年《政府工作报告》,人民网,2015年3月5日。这意味着,李克强总理在其五年任期内,将提前2年实现行政审批事项改革任务——2014年的416项加2015年的200项以上,已经远超过了最初承诺改革的事项数量。

通过简政放权和行政审批制度改革,生产领域市场作为初次分配供给的主体作用得以加强和改善,以市场自我配置为主导的初次分配的效率得到了提升和优化。

(2)我国的二次分配强调“公平”却公平不足,无法满足分配供给的公正性需求,其中一个重要原因是无法通过初次分配的优化来反哺和促进二次分配的公平性。以分配系统领域典型的公共卫生保障为例。外部横向比较而言,英国所采用的全民医疗体系(NHS)制度,确保了每个生活在英国的人(无论是否是英国公民),都享有免费医疗保障的权利。而英国的全民医疗体系之所以可以较好地保障医疗分配供给的公平性,并不仅仅因为作为分配领域供给主体的政府进行医疗二次分配方面发挥了较好作用,更得益于英国的市场经济制度经过数百年的发展较为成熟和完善,形成了生产领域较为完善的初次分配机制;而优化了的初次分配进一步反哺和促进二次分配的公平性。

内部横向比较而言,虽然近年来通过公共卫生服务均等化措施取得了一定成效,但地区之间和城乡之间的差异仍然很大。近年来实行的“新农合”医疗,固然可以缓解广大农民看病难、看病贵的现象,但是在西部的落后地区,青壮年基本都到外地去打工,成了农民工,只有老弱妇幼才留在家里,因此“新农合”对这些外出打工的农民来说,意义并不大,而他们却形成了一个庞大的群体,但没有很好的医疗保障。这还导致了西部落后地区“新农合”的筹资率相对比较低,影响了“新农合”医疗的效果,进一步拉大了地区之间和城乡之间公共医疗分配供给的不均等。这种医疗分配供给的不均等,既和分配领域二次分配的不均等有关,更和我国社会主义市场经济体制不完善、从而使得生产领域的初次分配机制得不到优化有关。

因此,实现初次分配和二次分配之间关系的协调,关键在于通过优化初次分配来反哺和促进二次分配,实现分配供给的公正性。既然初次分配过于强调“效率”,那就从初次分配下手,注重初次分配的公平性,在初次分配阶段就实现效率和公平的统一,并用二次分配做辅助的手段。“当前的分配制度是初次分配注重效率,不照顾公平,然后由二次分配再来解决公平的问题,这样做的结果往往是既不能实现效率,也无法达到公平。”林毅夫:《初次收入分配就应特别注重公平问题》,人民网,2014年10月29日。那么如何才能在初次分配上实现效率和公平的统一呢?通过持续增加居民收入,尤其是保证穷人收入的增幅快于富人,那么就可以实现初次分配效率和公平的统一。居民收入的增加代表着效率,而穷人增收快于富人,意味着贫富差距变小,代表着公平。进一步,如何能够做到使穷人收入增幅快于富人?关键在于发挥我们的比较优势,也就是劳动密集型产业,创造就业机会,实现穷人的充分就业,从而使穷人工资不断提升,这会使资本回报不断下降,也就意味着穷人的资产不断升值,并缩小与富人之间资产的差距,这样一来,也就更有利于二次分配的公正性,从而实现了两次分配之间的协调发展。

换言之,把初次分配做好了,就是优化了分配需求,就能够有助于二次分配,从而有利于分配供给的公正性,协调二者之间的关系。但这里须注意的是,在通过初次分配优化二次分配的同时,应当比西方发达国家更加注重二次分配自身效能的提升。因为西方发达国家的市场经济制度已经较为完善和成熟,在此基础上提高初次分配的公平性不会造成政府对市场和企业权利的侵蚀。但我们国家不同,市场经济制度还不够完善和成熟,生产系统的市场化空间还没有完全发挥,这个时候如果只注重生产系统的公平性而忽视了分配系统的自身效用,就会产生新问题。

我们应当明白,初次分配和二次分配关系上的不协调,会给我国下一步分配体制改革乃至全面深化改革的战略全局带来消极影响。而长期以来我们对初次分配和二次分配关系的片面化和割裂化认识,是上述相关问题一直得不到解决的重要原因。因此,在供给侧视角下,通过生产-分配理论厘清两个分配关系之间的逻辑机理,从而进一步理解我国分配供给机制的内在規律,将为我国下一步分配体制改革奠定坚实基础。

(责任编辑:徐东涛)