城市微型公共空间使用现状评价研究

——以合肥市为例

2019-08-15梁海平还中良

李 航 梁海平 还中良 陈 波 王 斌

(安徽大学商学院,安徽 合肥 230601)

随着城市经济和社会的快速发展以及人们物质生活水平的不断提高,人们越来越追求精神层面的生活质量,对休闲社交活动的需求日益明显。美丽舒适的公共空间已成为创造美丽城市生活的关键。中国目前的城市绿地系统规划一直把绿地率、绿化覆盖率和人均绿地面积三项作为绿地评价的重要指标[1]。“文明城市科学评价标准”中,用于评价宜居城市的评价指标之一是距离免费开放式公园不超过500 m的居住区比例[2]。

然而,由于城市建设的转型和土地资源的短缺,可用于公共空间建设的土地变得越来越稀缺。此外,现有的大型城市公园,广场也存在着服务能力上的问题,如可达性和使用率低等。在“美国大城市的死与生”中,雅各布斯强调“多样性是城市的天性[3]”,微观公共空间服务的功能大致可分为社区生活类,公共活动类以及游憩展示类[4],与大型公共空间相比,它具有便利、灵活、亲密、安全和土地使用集约等优点。基于以上背景,探究城市微型公共空间的设计策略显得尤为重要。

类似于微空间的概念首先出现在美国1963年,纽约公园协会的展览上提出“口袋公园” (Vest-Pocket Park或Minipark)。国内学界最初由张文英教授在文章“口袋公园-躲避城市喧嚣的绿洲”中引入,它指的是分散或隐藏在城市中的小型开放空间[5]。

近年来,海绵城市已成为城市规划的热门话题,也有关于海绵城市建设中口袋公园整合的相关研究[6]。此外,“消极空间”也是微空间的重要组成部分。罗杰·特兰西克在“寻找失落的空间”中指出,失落空间是指未充分利用和衰落废弃的空间。这些空间令人不快,需要重新设计,对用户和环境没有任何好处,它们的界限难以界定,也没有以连贯的方式连接各种景观元素[7]。

随着城市居民提高公共空间质量的要求,利用失落空间用以开发口袋公园、街头绿地等成为城市更新的热门话题。根据中国城市居住区规划设计标准的要求,小区游园规模超过0.4 公顷,组团绿地规模超过0.04 公顷[8]。

国内相关研究将微观空间定义为:各种小型公共开放空间,居民可以在社区公园以下的规模内使用附近的娱乐休闲功能[9]。利用并不宽裕的地块面积创造微型公共空间,如何在容纳足够的游憩休闲功能的同时不流于雷同,保留场所历史文化特色,体现城市自身形象魅力,是本文的研究核心。

1 研究案例与研究方法

1.1 研究案例

所选调研地九狮广场与河滨游园属于贴近社区的小面积公共空间,类似于口袋公园的概念,而五里墩立交桥下绿地充分利用了失落空间,对本文研究的城市微观公共空间具有重要意义。调研地区位如图1所示。

图1 调研地区位

1.1.1 九狮广场

地点:合肥环城公园环东景区;面积:约4 500 m2。

优点:入口处的空间做了放大处理,不会造成人群拥堵,狮子雕塑强化了入口空间对于过路行人的吸引力。人行道位置设置了两个次入口,增强了广场的可达性。通过植物绿篱与外界分隔,不仅可以美化环境,同时还保证了视线范围。整个广场有两个大型活动空间,可以满足人们开展大型户外活动的需要,充分考虑用户的需求,花坛的边缘设计为座位的高度,方便人们就座。花坛中的树木可以与座位配合,达到遮阴相配合的效果。

不足:植物种类相对单调,季节变化不明显,颜色不够丰富。空间设置上,缺乏小面积的私密空间,无法同时满足多人的需求。喷泉水池的边缘常被作为休息处,缺乏防护措施,存在安全隐患。在座位设置中,仅考虑用户休息的需要,并且没有休闲活动的座位,例如供老年人下棋使用。广场上几乎没有健身活动设施,不能满足游客的健身需求。在管理上,也存在卫生状况较差,落叶、垃圾清扫不及时的问题。

1.1.2 河滨游园

地点:合肥环城公园环东景区;面积:约9 000 m2。

优点:植物种类、色彩丰富,季象变化明显,景观效果突出,并且入口位于道路的交叉点,可充分引导过路行人进入游览。在主入口处设置雕塑不仅吸引了路人的注意,而且还有界定入口空间的作用。采用基于种植绿化的灵活边界,使视线穿透和沟通。空间层次丰富,有动态和静态的分区,设置有足够的休息和健身设施,为休息、聚会、运动等不同需求提供合适的空间,并与高大的树木形成良好的遮阳效果。

不足:空间中,植被绿化、构筑物过于密集,缺乏大片开敞空间,开展大型集体活动时会受到限制。其余大多数设施都是石材,具有低舒适性和安全隐患。标志的设置数量相对较少。 管理上, 缺乏对部分游憩人员不文明行为的管理,影响他人观赏感受。

1.1.3 五里墩高架下绿地

地点:合肥市五里墩高架;面积:多块小面积绿地集群。

优点:充分利用了高架下空间,在分隔上采用篱笆和灌木等植物要素,对阻挡道路灰尘和噪音有一定的作用。空间类型的组合是多样的,许多独立的空间由绿化、种植池等分开,反映了游戏的乐趣,不仅满足了集体活动需要的开放空间,还有隐私性更好的亭子等。设置有雕塑小品等各种景观设施,形成了良好的文化氛围。

不足:由于地处高架下方,并被城市干道切割,虽有植被屏障,但仍然受到道路灰尘和噪音影响。入口设置较为隐蔽,可达性较差。各部分之间互相联通需穿越城市干道,存在安全隐患。位置较为偏僻,难以吸引到足够的游客。缺乏大型乔木种植,各活动场地未充分考虑到遮阳避雨效果。雕塑小品未能体现合肥当地文化特色。

1.2 研究方法

1.2.1 评价方法

层次分析法 (AHP) 由美国运筹研究员Thomas L.Saaty在20世纪70年代提出。其主要特点是合理地结合了定性和定量决策。自1982年引入中国以来,该方法以及其灵活简单的系统优势,迅速在各个领域受到了广泛的关注和应用[10]。

用层次分析法确定权重的步骤为:

(1) 建立递阶层次结构模型;

(2) 构造出各层次中的所有判断矩阵;

(3) 层次单排序及一致性检验;

(4) 层次总排序及一致性检验。

1.2.2 指标选取及依据

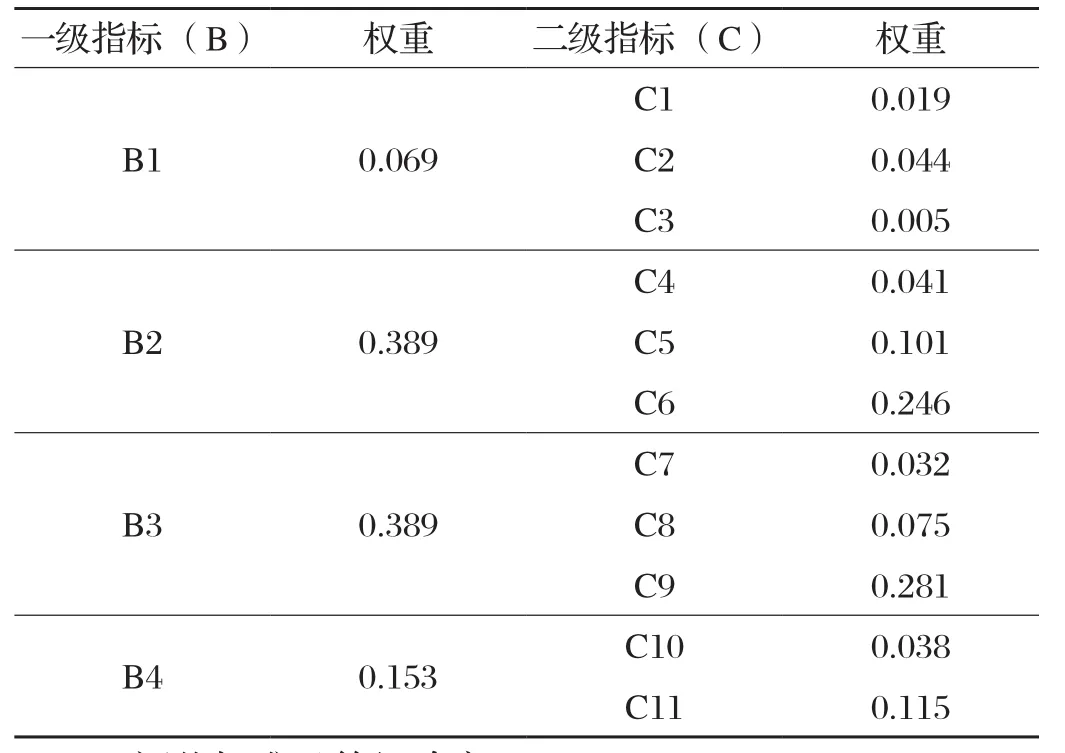

根据微型公共空间的特点,结合城市口袋公园的评价体系,提出4项一级指标及11项二级指标。评价指标体系如表1所示。

表1 评价指标体系

(1) 可达性反映了区位和用户可达性,最后作为判断选址合理性的标准。

与居住区距离:对距离的评测是为了分析城市为空间的可达性。 每块城市绿地、 游憩空间都有其自己的服务半径,与居住区距离过远应承担游憩功能。

与商圈距离:主要针对来商圈的消费者,他们同样有对游憩绿地的需求,但不是首要需求,因此,与商圈距离的权重低与居住区距离的权重。

与工作场所距离:对于仍在为生计疲于奔波的人们,他们既有对游憩空间的需求,又注定了他们较少去畅意休闲,所以在可达性中权重最低。

(2) 功能是对公共空间服务效果的体现。

服务人群:城市休憩空间的选址是为了将有限的公共空间资源尽可能在公平下分配给数量更多、年龄结构更丰富的人群。从而取得最大的经济社会效益。

空间划分:空间结构是城市微空间的设计和规划的重要内容。只有对其内部空间进行合理规划,优化空间设计中的各个要素,才能充分发挥景观游憩功能。

流线:通过逻辑思维设计城市微观空间,可以弥补中国传统公园的内向和排斥性,创造一个符合时代要求的开放式城市公共空间,满足城市居民的生活和娱乐需求。

(3) 环境反映公共空间的景观营造水平。

硬质景观:硬质景观是指人造材料的道路路面和小品设施等城市景观。其建造者和使用者是人,因此,能否反映人性、人文和历史是判断设计水平的关键。

植被绿化:城市微空间中最多也是最主体的部分。是城市微空间改善城市空间最主要的承担者。城市公共空间是对植被绿化的有机整合和最高表现形式。

环境协调性:城市微空间在满足服务大众的功能的同时,还要与城市环境相融合,其要素之间的协调性对于城市空间、文化有着重要影响。

(4) 管理水平通过硬件设施的齐全度和管理水平进行反映。

设施齐全度:城市的公共空间的基本功能就是必须满足人们的各种活动的需求,健全的公共设施是营建良好公共空间的基本条件。

维护状况:城市微空间是对现有城市空间的“深耕细作”,日常的维护与保养是必不可少的环节。如不同季节灯光的调整,雨后对环境的整理清洁,只有这样,才能使城市微空间不断地为城市居民提供更好的公共空间。

1.2.3 权重确定及一致性检验

为了量化矩阵中每个元素的重要性,引入了矩阵判断标度 (1到9标度法)。调查组成员参考相关文献和调查的实际情况,逐项比较任意两个评价指标,并分配相应的分值,确定各个级别指标对应的判别矩阵。在判别矩阵数据处理和一致性测试之后,获得一级和二级指标的权重,如表2所示。

表2 一、二级各指标权重

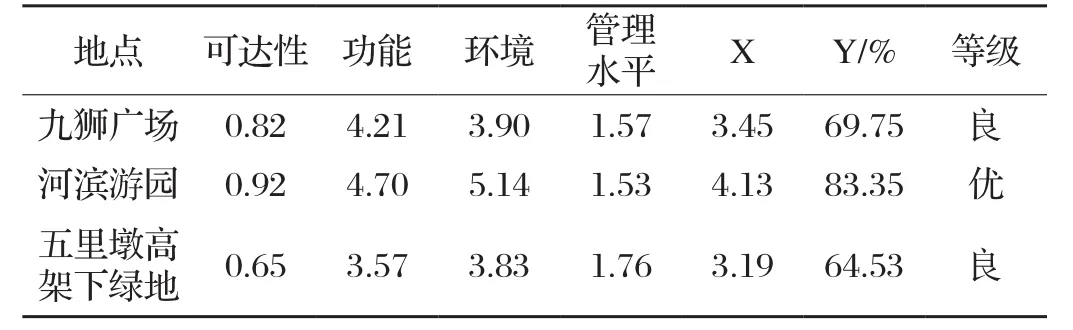

1.2.4 评价标准及等级确定

从好到差确定 “15,10,5”三级评分标准。调查组的五名成员根据三处调研地的现场观察,并参考散发问卷的统计结果进行评分,将相应二级指标的得分乘以相应权重X的总和作为综合得分,除以将每个二级指标取最高得分获得的理想值,所得结果Y即为分级依据,分为“优(80%~100%) ”“良 (60%~79%) ”“中 (30%~59%) ”“差(0%~29%) ”四个等级。

2 测算结果分析

2.1 评价结果(见表3)

表3 评价结果

2.2 结果分析

从具体方面来看,位于合肥市一环附近的九狮广场和河滨游园相比市中心边缘的五里墩高架下绿地可达性得分更高。河滨游园在功能指标上得分最高, 因为功能划分合理,流线也更为合理便捷;其次为九狮广场,空间划分也较为合理,二者周边居住区和商业娱乐场所分布更密集,所以服务人群也更加广泛;相比之下,五里墩高架下绿地游客组成就较为单一,并且由于被城市干道阻隔的缘故,各部分连通性较差,总体得分最低。就三个地方的景观环境而言,河滨游园植被绿化种类丰富,环境设施小品设置也更为齐全,所以得分最高,其次为九狮广场,绿化与设施都有待改善,得分排在第二位,最后五里墩高架可能受限于高架下客观不利环境 (噪声、污染等),得分最不理想,但在景观层次的细化和设施的完善上都有较大提升空间。同时因为九狮广场和河滨游园区位,周边对于公共空间的需求量也更大,所以,游客众多,管理水平得分相比五里墩高架下绿地较差。本次调研的三处微空间都位于合肥市内代表性的地点,本应是合肥城市形象展示的窗口,却缺乏地方特色的文化设施,历史文化底蕴的挖掘应在以后合肥城市微型公共空间的新建与改善设计上得到更多的体现。

3 对策建议

3.1 存在的问题

3.1.1 城市微空间缺乏整体规划设计

随着城市建设的快速发展,城市微空间大量产生。由于人们对城市微空间景观价值认识不足,使得众多微空间闲置荒废,没有得到合理利用,其原因是当前城市建设中针对城市微空间缺乏整体规划设计。合肥市当前尚未出台有关城市微型空间规划细则。根据2018年“合肥市城市公共空间规划导则 (试行) ”,它仍然只涉及城市的主要对外门户,沿市区主要城市道路、重点区域和重点街道,尚未提及规划升级旧城区的微空间。

3.1.2 城市微空间缺少日常管理和维护

其中九狮广场附近的水体没有相应的游憩休闲设施和日常的管理维护。广场里设置的人工景观池也常年处于干涸状态,既无相应的水生花卉,也无斑斓游鱼游嬉其间。同时环城公园状况与之一样,游人及附近居民产生的垃圾无人清扫,园内亭廊座椅上满是岁月斑驳的痕迹,整个公园偶有一两个垃圾桶。明显可以看出缺少日常的维护。

3.1.3 较少体现特色

微空间从空间尺度上看很“小”,也能展现城市文化的魅力,而现有城市微空间营建往往只是栽植一些植物或设置简单的建筑小品,没有充分体现该城市微空间所在地的地域文化特色,很难能使人产生亲近感。九狮广场和环城公园的绿化体系缺乏平面设计、立面设计、色彩设计和季相设计。也未重视多种植物材料的组合,缺乏景观层次。同时,除了九狮雕塑等,三地缺少标志性的景观小品,无法根据城市微空间的特性, 充分挖掘城市的地域特色, 使人们游憩的同时,感受城市文化魅力。

3.1.4 城市微空间分配不均

城市微空间的设计在于根据使用者的需求、行为、心理指向等对公共活动空间进行组织规划,使其满足人们各种活动的需要,实现城区微型公共活动空间的“人性化”。然而在调研的过程中明显发现,老城区的九师广场和环城公园人满为患,游廊长椅、花坛周围都坐满了人,询问采访得知,老城区周边去无可去,唯有这两个微型公共空间可以游憩。而五里墩高架下,大片绿地和寥寥人群形成鲜明对比,体现出城市公共空间资源的分配不均。

3.2 建议

3.2.1 出台整体规划

合肥市政府应尽快出台关于老旧城区失落空间、消极空间、微型空间的升级规划的相关准则,以便对中心城区微空间进行统一有效的管理,在不同的地段对其进行有序分配,达到均匀分布从而充分丰富市民业余生活的效果。

3.2.2 加大管理力度

安排专业人员对日常的游憩休闲设施和安全保护设施进行定期的管理维护以及安排清洁人员增加对公园清扫的频率,使其形成干净整洁的休闲环境,并定期调查周边居民对环境的满意程度,形成良性反馈。

3.2.3 挖掘场地特色

场地设计中空间塑造的必要条件是人文因素的运用。传承与体现历史文化内涵是空间塑造的核心内容,人在空间中的积极活动赋予空间满满活力,城市公共空间更新设计宜体现城市地域历史底蕴和文化特征,充分融入周边自然人文条件,实现城市风貌整体更新,满足人们日益增长的美好生活需要, 深入挖掘场地特色, 将其融入开放空间改造设计中,也是微空间更新深层意义所在。

3.2.4 提高空间利用率

由于大城市中土地资源的高强度开发和人口密度的增加,公共空间的容量可能不足以满足周边居民的休闲和娱乐需求。提高空间利用率,加大对一些消极空间的再度开发与立体设计,可充分利用场地的土地资源价值,变废为宝,节约集约用地,为中心城市的发展带来缓冲和灵活性。如在绿化层面可以使用点线面,多层植绿的绿化方式。

4 结语

笔者对本课题的研究分为制定调研计划、资料查找、实地调研、问题分析整理四个阶段展开,通过实地调研,文献查找,案例比较,问卷访问等方式整理出以上调研地的问题和对调研地的建议,从研究中可以发现调研地的微型公共空间的管理现状存在着多方面的问题,这些问题不仅仅局限于合肥市一处,而是在很多城市中普遍存在的问题。相比国外微观公共空间规划管理工具的成熟,中国在微观公共空间的规划和管理方面仍存在许多不足,可供参考和学习的研究案例很少,因此,笔者调查了合肥市现有微空间规划与管理的现状,探索如何适应当地条件,加强城市有限空间的有效整合与利用,继续和发扬城市的地方特色和文化特色。经过细致分析微观公共空间的规划和管理存在的问题,笔者提出对于当前城市微观公共空间的规划和管理得借鉴的建议,有助于在未来的规划中提升微观空间在城市设计中的地位,使其在管理机制和政策层面获得进一步的规范,在城市建设转型中公共空间建设用地日益稀缺的今天,切实满足居民对公共空间不断增加的需求。