基于岩心的化学驱油效率研究

2019-08-13梁斌

梁 斌

(中国石油大港油田分公司,天津 300280)

油田开发进入三次采油阶段,储层微观孔隙结构、相渗特征以及驱油效率的研究一直是研究关注的热点。研究手段主要是薄片鉴定、扫描电镜[1-3]、压汞曲线[4]、CT扫描成像技术[5-7]及稳态法、非稳态法相对渗透率曲线测定[8-10]等,对微观孔隙结构、空间连通关系及渗流特征进行三维表征。由于不同沉积体系的储层,其储层分布及属性特征存在差异,甚至同套储层属性在短距离范围也会发生变化,因此针对不同油田、不同层系在开始三次采油方案研究前,首先应对储层进行精细研究分析,对后期三次采油的驱替介质的选择、驱油效率分析及注采方案的优化具有重要意义。本文基于港西油田三次采油区X井不同层系的密闭取心岩样,通过对不同驱替介质在不同的实验温度、流体条件及储层物性下的相对渗透率曲线进行测定,分析对比相对渗透率曲线特征、不同驱替介质的性能及岩心物性差异对驱油效率的影响。

1 储层岩石学特征

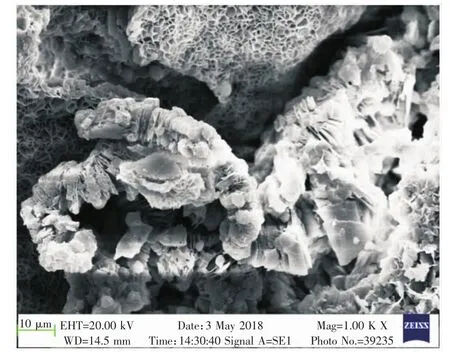

应用密闭取心技术对港西油田注聚试验区A井取心,岩样为碎屑岩,压实作用相对较弱,通过铸体薄片资料分析,岩石碎屑颗粒整体分选性中-好,颗粒磨圆多呈次棱角-次圆状,颗粒间接触关系以点接触为主,胶结类型主要为孔隙型,各层位胶结作用主要表现均为泥质胶结及碳酸盐胶结。不同层段样品,岩石的主要胶结作用类型和强弱存在差异。主要目的层明二9油组岩样铸体薄片(见图1)分析为泥质、铁白云石、黄铁矿胶结,局部可见高岭石、白云石、石盐充填孔隙。岩屑是构架颗粒的主要组成部分,其含量为16%~37%。岩块组合以岩浆岩岩块、沉积岩岩块为主,少量变质岩岩块。岩浆岩岩块主要为中酸性喷出岩岩块,含量为6%~22%。变质岩岩块主要为石英岩岩块,含量为1%~5%,沉积岩岩块主要为泥岩岩块,含量为0~30%。局部层段可见少量云母碎片。石英含量为28%~36%,长石含量为35%~46%。填隙物主要见泥质、铁白云石和黄铁矿。泥质广泛分布于颗粒接触处,含量在3%~27%。铁白云石斑块状孔隙式胶结碎屑颗粒,含量在1%~5%。黄铁矿局部富集,团块状胶结碎屑颗粒,含量在0~4%。局部层位发育少量白云石和高岭石。扫描电镜分析资料(见图2)显示岩石自生矿物主要是丝片状伊蒙混层、高岭石、菱铁矿、白云石等。

图1 1 067.83 m铸体薄片Fig.1 1 067.83 m casting-thin-section

2 相渗与驱油效率关系分析

按照岩心取样的地层深度和地层编号不同,将其分别拼接成长度不小于45 cm的长岩心,应用恒速法水驱替至含水99%或不出油结束,驱替不少于50 PV,研究在不同的实验温度和流体条件下,不同物性的岩心在不同驱替介质下的渗流特征变化,从而得到长岩心的油水相渗曲线,获得合理的束缚水饱和度值。相对渗透率曲线的测定方法较多,一般可以通过现场资料进行推算获取,而常用的是室内实验测定,包括毛管压力法、非稳态法、稳态法等,其中,大部分学者采用的都是可以通过室内实验直接测量计算的稳态法和非稳态法。非稳态法测定油-水相对渗透率曲线是以贝克莱-列维尔特一维两相水驱油前缘推进理论为出发点,并且忽略毛管压力和重力作用,假设两相流体不互溶且不可压缩,而且岩心内任一横截面的油水饱和度看成是均匀的。

图2 1 055.89 m电镜扫描图Fig.2 1 055.89 m scanning electron microscopy

本次测定相对渗透率曲线应用非稳态法,通过产出液数据记录,可以得到系列的瞬时产油率和产聚率,通过对产出液处理,得到累积产液量和累积产油量,通过J.B.N方法处理可以得到不同含水饱和度及对应的相对渗透率。对比不同驱替介质的性能差异和不同岩心物性对驱油效率的影响,对不同体系的相对渗透率曲线进行测定,分析对比相对渗透率曲线特征,从而分析不同体系的渗流特征。

将长岩心饱和油以后,关闭岩心长夹持器两端的水平阀,进行岩心原油的老化,老化时间24 h,之后再将其接入驱替泵系统中,设定实验温度,将长岩心夹持器入口端接入含驱替介质(聚合物溶液、聚表体系和碱聚表体系)的中间容器上,在泵上输入驱替流速,开始进行相渗实验。将实验过程前后的实验数据加以整理,测得束缚水下油相渗透率、水驱前后液测渗透率、相渗不同时刻驱替压力、出口油量、液量等参数及完整的油水相渗曲线,获得合理的束缚水饱和度值。采用非稳态法测定相对渗透率曲线,忽略了重力和毛管力作用,通过产出液数据记录,可以得到系列的瞬时产油率和产聚率,通过对产出液处理,得到累积产液量和累积产油量,通过J.B.N方法处理可以得到不同含水饱和度及对应的相对渗透率。

J.B.N方法,计算相对渗透率曲线方法如下:

出口端面含水饱和度:

式中:fo(SW)-含油率;(t)-无因次累积采油量;(t)-无因次累积采液量;I-相对注入能力,又称流动能力比;Qo-初始时刻岩样出口端面产油流量,(cm3/s);Q(t)-t时刻岩样出口端面产液流量,恒速法实验时Q(t)=Qo,(cm3/s);ΔP0-初始驱动压差,MPa;ΔP(t)-t时刻驱替压差的数值,恒压法实验时 ΔP(t)=ΔP0,MPa;Sws-束缚水饱和度;Swe-岩样出口端面含水饱和度。

为了对比不同岩心物性和不同驱替介质的性能差异对驱油效率的影响,测定不同物性及介质体系的相对渗透率曲线,分析对比相对渗透率曲线特征,从而分析不同体系的渗流特征,实验参数及结果(见表1)。实验1和实验2是对渗透率差异较大的两块岩心,在相渗的驱替条件下,分别应用相同的聚合物、聚表二元体系溶液测定相对渗透率曲线,实验结果表明渗透率高的岩心对应的束缚水饱和度较低,高渗透岩心对应的相渗曲线等渗点右移,说明高渗透岩心流体的流动能力强,残余油饱和度较低。实验1高渗透较低渗透岩心驱油效率高4.83%,实验2高渗透较低渗透岩心驱油效率高2.05%。实验3和实验4是在相渗的驱替条件下,应用不同的驱替介质测定相对渗透率曲线。在岩心的渗透率和束缚水饱和度相差不大的条件下,驱替介质表面活性剂、碱均具有降低了油水的界面张力,改变了岩石表面的润湿性的作用,通过聚合物、聚表二元体系及聚表碱三元体系溶液相渗曲线参数对比,其驱油效率依次增高,使相渗曲线等渗点右移,残余油饱和度更低。实验表明聚表二元体系驱油效率较聚合物高约3.0%,聚表碱三元体系驱油效率较聚合物高约7.86%。

表1 相渗曲线参数对比表Tab.1 Contrast table of phase penetration curve parameters

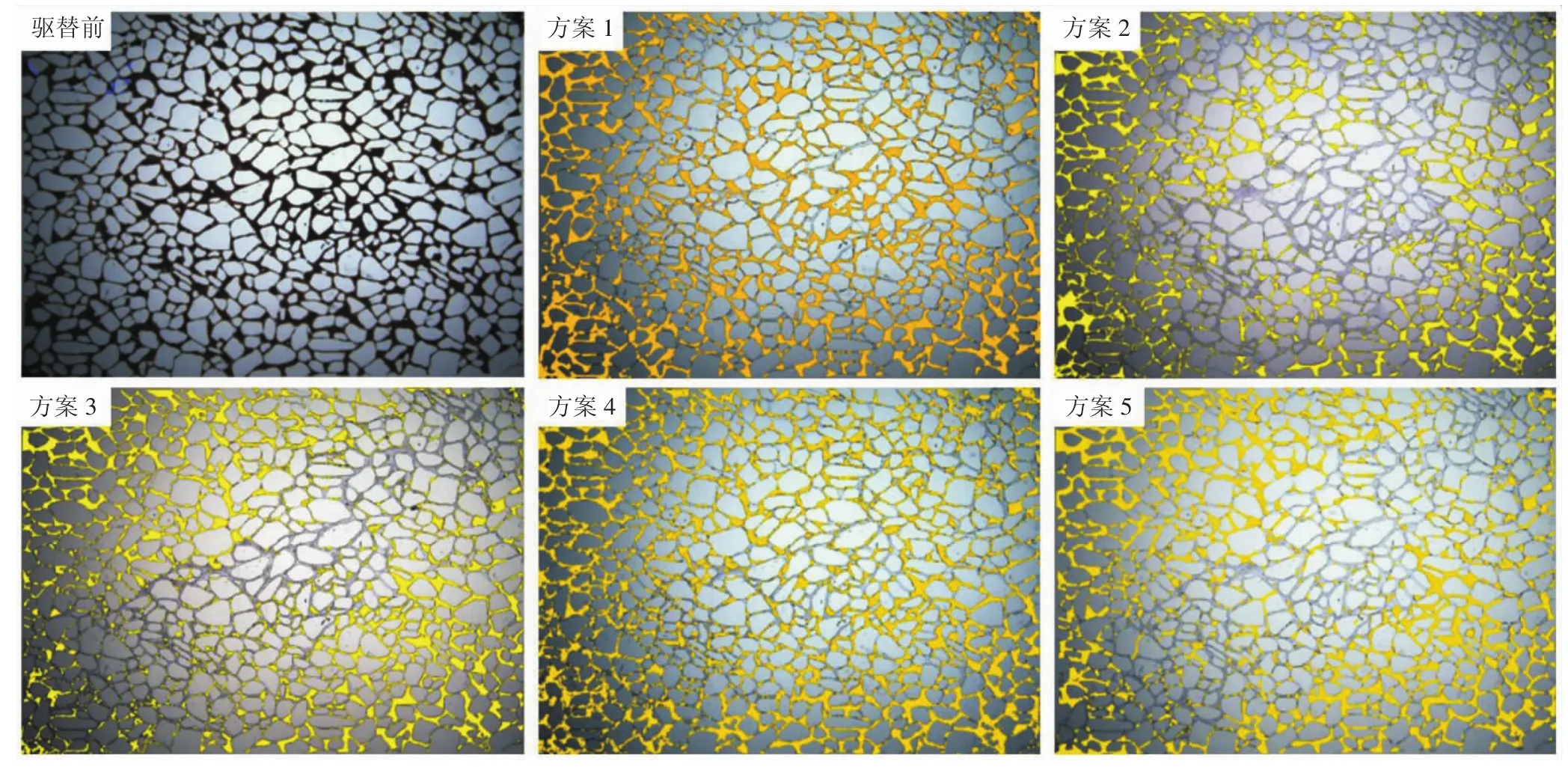

3 微观刻蚀驱油实验

将天然岩心切片分别进行电镜扫描和铸体薄片分析,观察天然岩心的孔隙结构特征,根据孔隙结构特点以及铸体薄片的孔隙分析,制作微观仿真玻璃刻蚀模型,使微观仿真玻璃模型的孔隙结构与天然岩心的孔隙结构基本相似(见图3),使实验结果更具有实际意义。

在明二9选取深度点1 067.83 m上刻相同孔隙结构的5张微观模型进行驱油实验研究,分析驱油机理、驱油剂好坏以及转注时机。方案1进行水驱1 PV+1 PV聚驱+8 PV水,方案2进行水驱1 PV+1 PV聚/表驱+8 PV水,方案3进行水驱1 PV+1 PV聚/表/碱驱+8 PV水,方案4进行水驱1.5 PV+1 PV聚驱+7.5 PV水,方案5进行水驱1.5 PV+1 PV聚/表驱+7.5 PV水。从实验结果看(见表2),化学驱可以有效的提高驱油效率,由聚驱-二元驱-三元驱驱替效果逐渐变优,方案3聚表碱三元驱油效果最好,最终采收率达到了71.46%。且相同的驱替方式,化学驱越早实施效果越好。从不同驱替方式的驱油机理分析,聚合物驱主要为扩大波及面积,也具有提高吸油效率的作用;二元驱主要为聚合物扩大波及和表活剂提高洗油效率的协同作用;三元驱中碱的加入强化了聚合物和表活剂的作用,使得驱油效率进一步提高。

4 结论与认识

(1)渗透率差异较大的储层,应用相同的驱替介质测定相对渗透率曲线,高渗透率岩心对应的束缚水饱和度较低,其对应的相渗曲线等渗点右移,说明流体的流动能力强,残余油饱和度较低。在岩心的渗透率和束缚水饱和度相差不大的条件下,应用不同的驱替介质测定相对渗透率曲线,驱替介质表面活性剂、碱均具有降低了油水的界面张力,改变了岩石表面的润湿性的作用,其驱油效率依次增高,使相渗曲线等渗点右移,残余油饱和度更低。

图3 微观刻蚀薄片显微特征Fig.3 Microscopic characteristics of micro-etched sheets

表2 不同驱替方式的驱油效率对比表Tab.2 Oil displacement efficiency comparison table of different displacement methods

(2)化学驱可以有效的提高驱油效率,从不同驱替方式的驱油机理分析,聚合物驱主要为扩大波及面积,也具有提高吸油效率的作用。二元驱主要为聚合物扩大波及和表活剂提高洗油效率的协同作用;三元驱中碱的加入强化了聚合物和表活剂的作用,使得驱油效率进一步提高。驱替效果由聚驱-二元驱-三元驱逐渐变优,相同的驱替方式,化学驱越早实施效果越好。其中三元驱替介质的两相渗流区间最宽,残余油饱和度最低,驱油效率最高,提高驱出程度35.4%。