白豹地区长6段储层特征分析及分类评价

2019-08-13李辰,许磊,陈刚

李 辰,许 磊,陈 刚

(1.陕西省石油化工研究设计院,陕西西安 710054;2.延长油田股份有限公司吴起采油厂,陕西吴起 717600)

鄂尔多斯盆地位于我国大陆的中西部,是我国重要的含油气盆地,近年来随着我国对油气勘探力度的不断加大,鄂尔多斯盆地油气储量日益增长,产量逐年上升。白豹地区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡的中西部,面积约2 000 km2,目的层以长63段为主。以往研究表明,长6段储层砂体厚度大,但储层物性差、孔喉连通性差、非均质性较强、含油气性差别较大、砂体横向展布变化剧烈、油水关系复杂,试油试采后单井产量差异较大[1-3]。

对于白豹地区延长组储层分析前人开展了大量的研究,王竹林(2010)为明确白豹地区三叠系延长组储层特征,利用岩心分析、铸体薄片等技术分析了储层非均质性及孔隙结构并探讨了成岩作用及其影响因素[4];郭伟等(2010)为分析白豹地区长6段砂岩储层成岩作用及物性主控因素,利用砂岩薄片、铸体薄片、扫描电镜和X-衍射分析研究表明,长6储层处于中成岩B期阶段[5];肖玲等(2012)利用高分辨率层序地层学理论和技术方法、综合测井、地震和岩心资料对鄂尔多斯盆地白豹地区长6油层组地层进行高分辨率层序地层学分析,明确了基准面旋回层序特征[6];牛捷等(2012)为分析白豹地区长6段储层发育特征,在岩心和沉积相分析的基础上,分析了大量砂岩样品,认为长6储层为低-特低孔隙度、特低-超低渗储层,总体上以III类(差)储层为主[7];王素荣等(2012)利用铸体薄片、扫描电镜、物性、孔隙结构等分析了白豹地区长6砂岩储层特征,认为储层发育程度受沉积作用和成岩作用综合影响[8];董福奇(2015)以薄片鉴定、扫描电镜及物性分析为手段,分析了白豹地区长6砂岩矿物学特征、成岩作用、物性等,认为储层物性差的原因为砂岩粒径较小、孔喉以小微喉为主、填隙物含量普遍较高[9]。

综上所述,以往研究成果大都侧重于对白豹地区长6段储层沉积、成岩及储层物性分析,缺少全面的对长6段储层综合分析评价,特别是在储层分类评价方面待以进一步研究探讨[10]。本文在野外露头踏勘、区域地质资料收集分析的基础上,通过现场岩心描述,再分析钻探、薄片鉴定、高压压汞、X射线衍射、地球化学和试油试采等资料,系统的阐明了白豹地区长6储层特征,对储层进行分类评价,为有利区域的预测提供借鉴。

1 储层岩石学特征

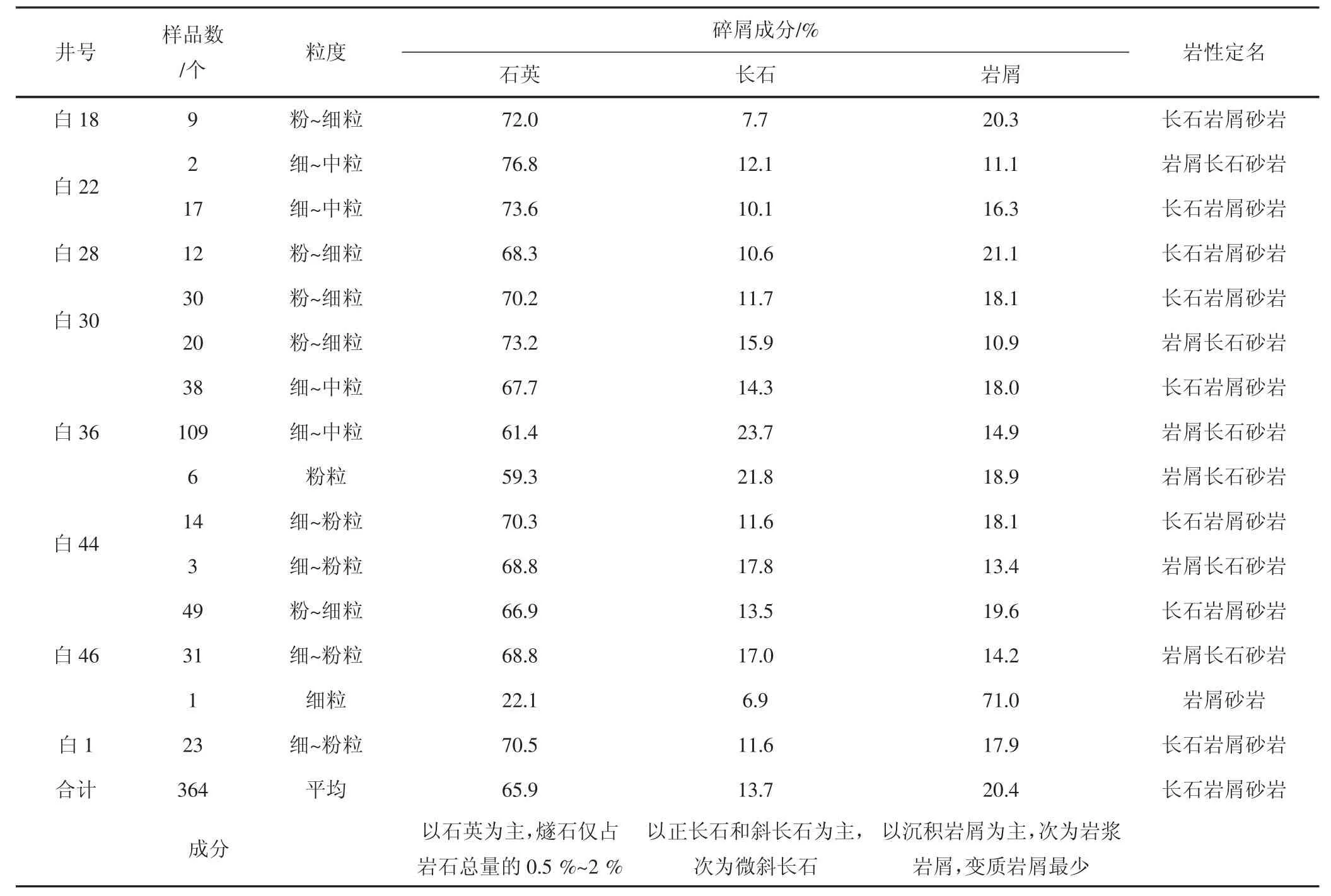

通过普通薄片、铸体薄片等镜下鉴定和XRD测试技术对白豹地区20口井进行岩石学特征分析,从而为储层的物性特征、孔隙结构、储集空间和储层预测研究提供主要依据。研究结果表明:白豹地区长6段主要发育细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩。石英含量平均65.9%;长石平均13.7%,以正长石和斜长石为主,次为微斜长石;岩屑平均20.4%,以沉积岩屑为主。分选差,成分成熟度相对较低(见图1、表1)。

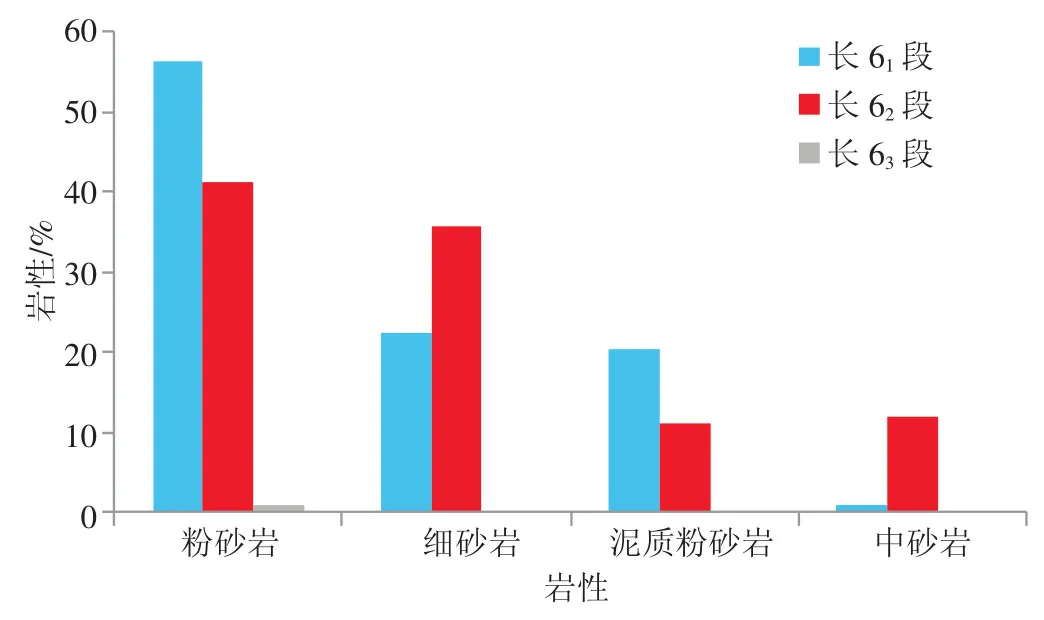

图1 白豹地区长6段不同层位储层岩性特征

长6段自上而下发育长61、长62和长63,三套层系储层岩性特征不同。长61以粉砂岩为主,占56.4%;细砂岩和泥质粉砂岩次之,分别占22.3%、20.6%;中砂岩占0.8%。长62粉砂岩和细砂岩都较发育,分别占41.3%、35.7%;泥质粉砂岩占11.1%;局部发育中砂岩,约占1.7%。长63以粉砂岩、泥质粉砂岩为主,分别占49.9%、32.5%;细砂岩少量发育,约占14.3%(见图 2)。

白豹地区长6段的岩石学特征主要具有以下几个特点:岩石粒度偏细,以细~粉砂岩为主。研究区长6段砂岩粒度中值φ=2.22~3.78,平均2.90,粗粒成分仅占7.71%;岩石以中~粉砂为主,均值分别为25.12%、30.59%及31.50%。粒度分选差,平均分选系数为2.04。

填隙物类型多、含量较高。按矿物成分,白豹地区主要有碳酸盐、硅质和黏土三大类填隙物。碳酸盐填隙物由方解石、菱铁矿、白云石构成;其中方解石分布普遍,多以泥、粉晶为主;白云石含量少。硅质填隙物多以石英颗粒次生加大环边的形式出现,含量较低(0.2%~0.5%,最高可达2%)但分布普遍,约40%的岩样中均有所见。黏土矿物多为胶结物形式,含量较少,但质纯,晶体相对粗大,具较完整晶形而区别于杂基黏土。长6段砂岩填隙物平均含量16.2%~22.6%,从长63到长61有明显增高的趋势。

根据取心井岩心观察和测井曲线综合分析,长6段砂岩最大单层厚度13.4 m,平均单层厚度1.89 m,薄~中层状(H<2.5 m)砂层占74%左右,单层>5 m的砂岩仅占5%左右。

表1 白豹地区长6段砂岩岩石成分主要特征简表

图2 白豹地区长6段砂岩岩石结构构造特征

2 储层物性特征

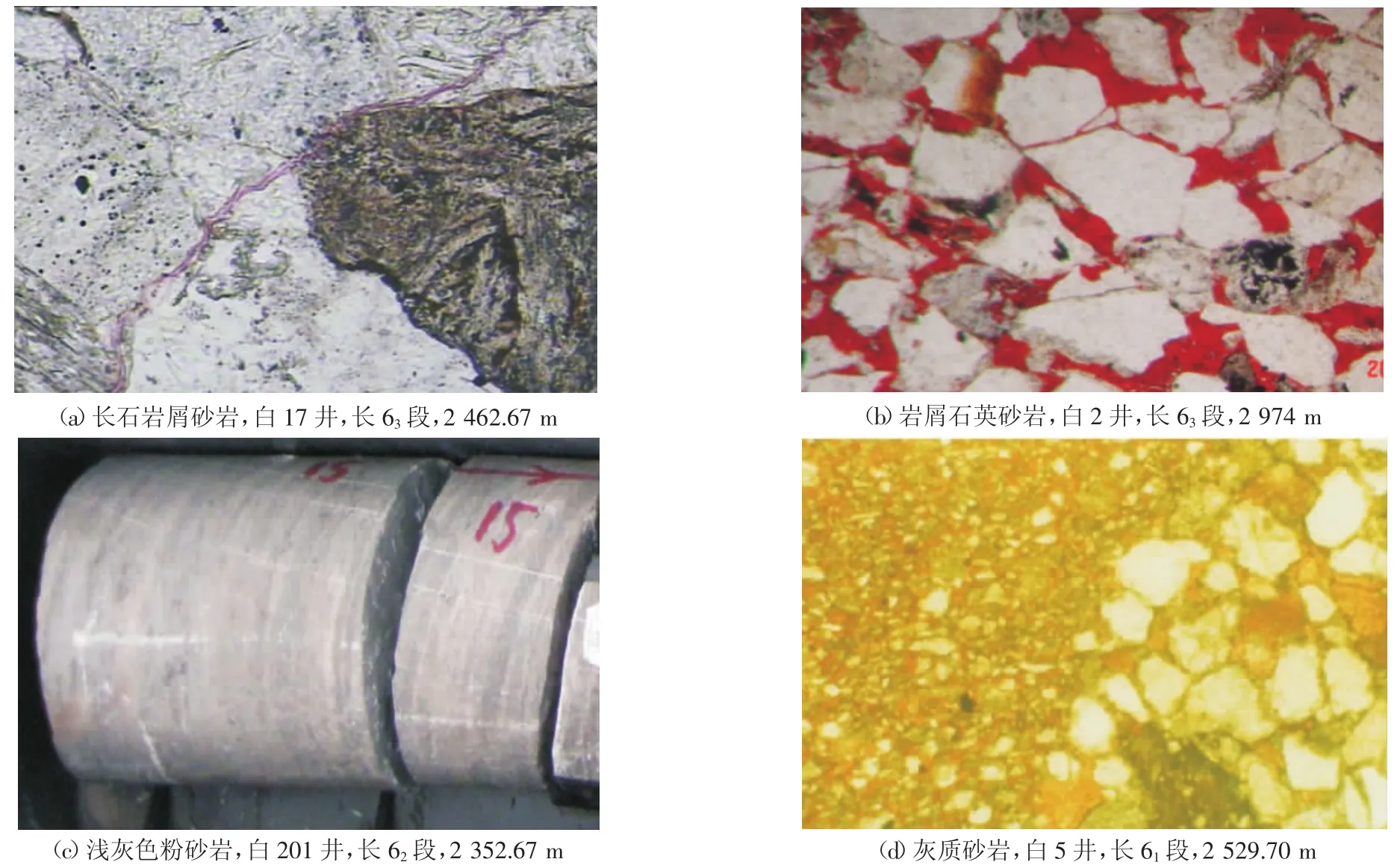

图3 白豹地区长6段物性分布直方图

根据白豹地区40口取心井2 546个样品分析表明,孔隙度为0.12%~16.23%,平均为7.49%;渗透率在 0.002 5×10-3μm2~8.674×10-3μm2,对数平均为 0.173×10-3μm2(见图3)。其中2 406个无缝样孔隙度为0.19%~6.29%,平均为1.97%,孔隙度小于1%的样品占66.5%,大于2%的样品仅占5.78%;渗透率在0.000 56×10-3μm2~1.99×10-3μm2,对数平均为 0.017 3×10-3μm2,主要分布在 0.001×10-3μm2~0.1×10-3μm2,占 74.9%,大于 0.1×10-3μm2的仅占 15.53%。

3 储层微观孔隙结构特征

3.1 微米级孔隙分布

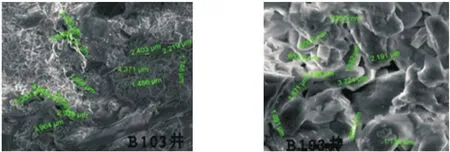

应用微焦点CT,针对2 mm柱塞样,探测分析微米级孔隙(孔隙直径0.1 m~10 m)的空间分布特征。B103井两个长6段砂岩岩样的微焦点CT实验,从中可以看出:储层微米级孔喉数量少、连通性差,喉/孔比值1.45~1.65。应用能放大1万倍的扫描电镜,针对1 cm柱塞样,揭示微米级孔喉分布规律。长6段储层普遍发育 0.3 μm~6 μm 的孔隙(见图 4)。

3.2 纳米级孔隙分布

针对65 μm的柱塞样,纳米CT实验分辨率可达到65 nm,因此可揭示纳米级孔、喉的分布规律(见图5)。从图5可以看出,长6段砂岩储层纳米级孔隙具有普遍发育的特点,且以孔隙直径300 nm~2 000 nm的孔隙为主,孔喉半径多为150 nm左右,其喉道/孔隙比值达到1.8,高于微米级孔隙。

图4 白豹地区长6段扫描电镜微米级孔隙分布图(左,1 000倍;右,6 000倍)

图5 白豹地区长6段纳米CT揭示的纳米级孔隙分布图

图6 高压压汞资料揭示的孔喉分布图

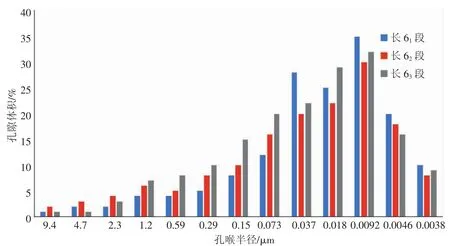

3.3 不同尺度孔喉分布特征

高压压汞测试对比揭示长6段砂岩不同尺度孔喉的分布特征(见图6),由图6可以看出:

(1)长6段砂岩微纳米级孔隙发育,常规方法测试的储层储集能力可能偏低。若以孔隙半径0.5 μm为界,白豹地区压汞显示的长6段微纳米孔分别占95.83%、94.47%,白豹地区压汞显示的长6段微纳米孔分别占56.17%、73.14%,说明微纳米孔是白豹地区长6段砂岩储层重要的储集空间。

(2)大尺度(光学可视,孔隙半径>10 μm)微米级孔隙不发育。白豹地区压汞显示的长6段大尺度微米孔不发育,而油大压汞显示的长6段大尺度微米孔分别占2.61%、3.8%,都低于5%。

(3)常规微米级基质孔(0.5 μm~10 μm)发育程度低,长6发育程度相对高。白豹地区压汞显示的长6段常规微米级基质孔隙分别占4.2%、9.5%。

(4)小尺度微米孔(0.5 μm~0.05 μm)较发育。白豹地区压汞显示的长6段小尺度微米孔分别占39.66%、17.33%。(5)纳米孔(<0.05 μm)较发育,且长6相对更发育。

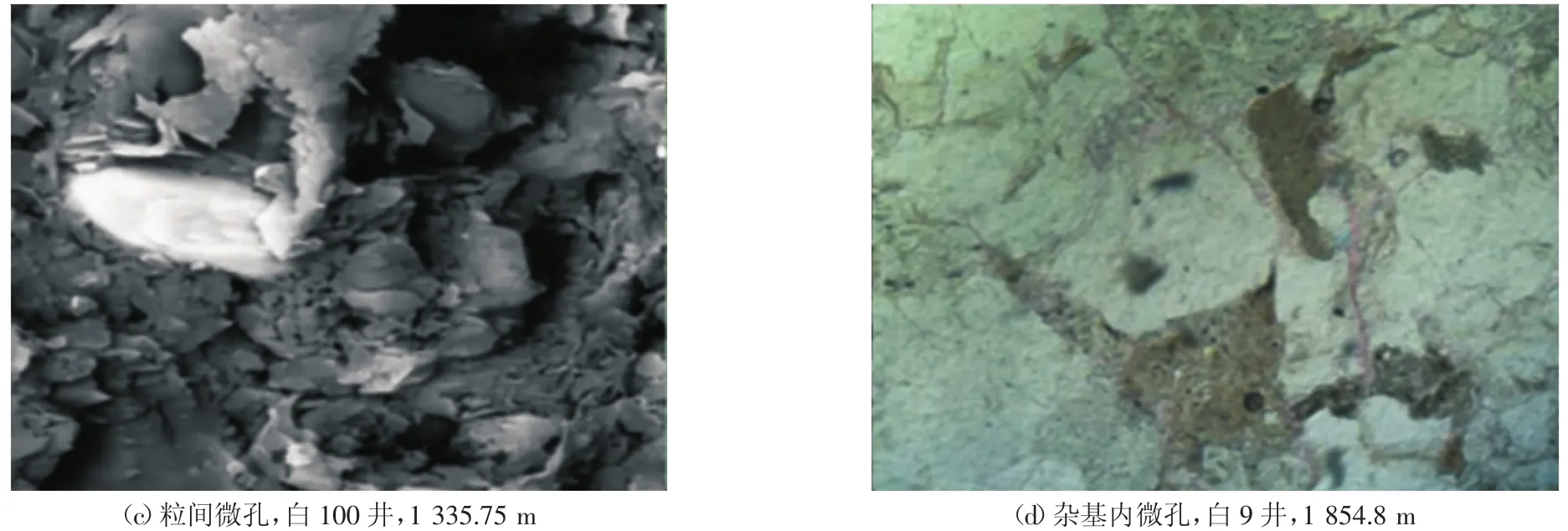

4 储集空间类型

长6段砂岩储层储集空间按成因及孔隙规模分为残余粒间孔、粒间(内)溶孔、粒间微孔、杂基内微孔以及构造缝。

(1)残余粒间孔。多出现在填隙物较少的砂岩颗粒间。在压实作用下孔隙度变小,后期受石英次生加大、绿泥石环边和自生石英胶结等成岩作用影响,孔径进一步缩小,形态常呈多边形,孔径<0.05 mm,面孔率低,分布广(见图7a)。

(2)粒间(内)溶孔。在粒间孔和残余粒间孔基础上溶蚀扩大构成。孔隙边缘具明显溶蚀痕迹,呈不规则港湾状,孔径0.3 mm~0.7 mm,连通性好。粒内溶孔主要存在于长石和岩屑内部,在石英颗粒中也有少量分布(见图7b)。长石内溶孔多沿解理方向溶蚀,常与高岭石化同时进行,当溶蚀严重时,被溶长石显骨骸状或残余蜂窝状,孔径一般0.2 mm~0.5 mm,面孔率局部可达0.5%。

图7 白豹地区长6段砂岩储集空间类型

(3)粒间微孔。多出现于颗粒支撑的泥质粉砂岩中,孔隙微小、数量较多但连通性差,一般需要裂缝沟通才能形成有效储集空间(见图7c)。

(4)杂基内微孔。包括杂基收缩孔,重结晶晶间孔等,特点是分布广泛,孔径极小(一般 0.1 μm~2 μm),呈网格状或蜂窝状,连通性极差(见图7d)。

(5)裂缝。砂岩储层中常见的裂缝主要有压溶缝和构造缝,长6段砂岩储层中以构造缝为主。

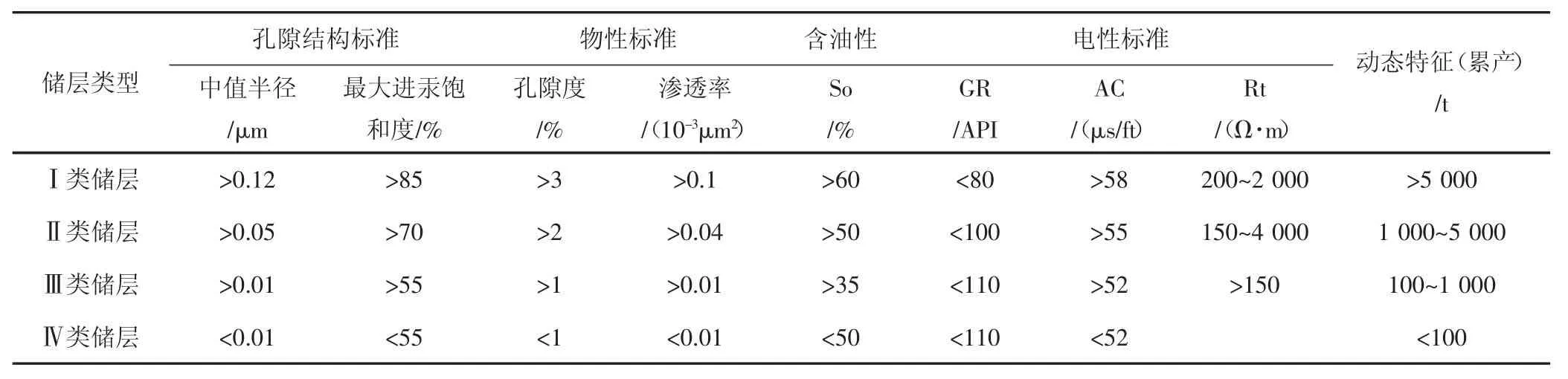

5 长6段储层分类评价

根据储层岩性、物性、含油性、微观孔隙结构等静态特征和试气产能等动态特征,将其划分为4大类(见表 2)。

(1)Ⅰ类储层。饱和度中值半径>0.12 μm、最大进汞饱和度>85%;储层孔隙度>3%、渗透率>0.1×10-3μm2;原始含油饱和度>60%;电性特征表现为:自然伽马<80 API;声波时差>58 μs/ft;电阻率 200 Ω·m~2 000 Ω·m;高产,单井累积产量 5 000 t以上。

(2)Ⅱ类储层。饱和度中值半径>0.05 μm、最大进汞饱和度>70%;储层孔隙度>2%、渗透率>0.04×10-3μm2;原始含油饱和度>50%;在测井曲线上,自然伽马<100 API;声波时差>55 μs/ft;电阻率 150 Ω·m~4 000 Ω·m;中产,单井累积产量 1 000 t~5 000 t。

(3)Ⅲ类储层。饱和度中值半径>0.01 μm、最大进汞饱和度>55%;储层孔隙度>1%、渗透率>0.01×10-3μm2;原始含油饱和度>35%;在测井曲线上,自然伽马<110 API;声波时差>52 μs/ft;电阻率>150 Ω·m;低产,单井累积产量100 t~1 000 t。

(4)Ⅳ类储层。饱和度中值半径<0.01 μm、最大进汞饱和度<55%;储层孔隙度<1%、渗透率<0.01×10-3μm2;原始含油饱和度<50%;在测井曲线上,自然伽马<110 API;声波时差<52 μs/ft;极低产,自然条件下单井累积产量<100 t。

总体上,长6段有效储层以Ⅱ类为主,占39.77%;Ⅰ类、Ⅲ类分别占36.77%、23.46%。

6 结论

(1)长6段自上而下发育长61、长62和长63,三套层系储层岩性特征不同。长61以粉砂岩为主,占56.4%;细砂岩和泥质粉砂岩次之,分别占22.3%、20.6%;中砂岩占0.8%。长62粉砂岩和细砂岩都较发育,分别占41.3%、35.7%;泥质粉砂岩占11.1%;局部发育中砂岩,约占1.7%。长63以粉砂岩、泥质粉砂岩为主,分别占49.9%、32.5%;细砂岩少量发育,约占14.3%。石英含量平均65.9%;长石平均13.7%,以正长石和斜长石为主,次为微斜长石;岩屑平均20.4%,以沉积岩屑为主。分选差,成分成熟度相对较低。

(2)白豹地区孔隙度为0.12%~3.09%,平均1.1%;渗透率在0.000 046 mD~5 mD,对数平均为0.025 mD,长6段砂岩微纳米级孔隙发育,是白豹地区长6段砂岩储层重要的储集空间。大尺度(光学可视,孔隙半径>10 μm)微米级孔隙不发育。常规微米级基质孔(0.5 μm~10 μm)发育程度低,小尺度微米孔(0.5 μm~0.05 μm)较发育。纳米孔(<0.05 μm)较发育。

表2 长6储层类型划分表

(3)白豹地区长6段储层各种尺度孔隙均有发育,但以小尺度微米级孔隙和纳米级孔隙为主,小尺度微米级孔隙更发育。储集空间按成因及孔隙规模分为残余粒间孔、粒间(内)溶孔、粒间微孔、杂基内微孔以及构造缝。