魏晋美学,因“自觉”而名流千古

2019-08-11雨田

雨田

魏晋虽短,但其美学影响波及整个中国艺术史。从艺术上的“自觉”、书画鉴藏的开创,再到隐逸文化的兴起等,魏晋都是后世绕不过去的一座文化巅峰,也是众多艺术形式的文化源泉。

魏晋风骨,清俊而洒脱

魏晋风骨,又名魏晋风度,是身处乱世中的名士們出于避世而兴起的一种风尚,它不仅表现在魏晋时期在哲学、文学乃至艺术上,还作为一种生活方式风行一时,对随后的南北朝、隋唐产生巨大影响,并延及后世各朝。

众所周知,结束三国纷争的西晋王朝很快又陷入内乱中,“八王之乱”“五胡乱华”连番上演,以致晋室南迁,苟安江南,史称“衣冠南渡”。动荡的时局,纷乱的统治,让这一时期的上层社会开始弥漫着自暴自弃的气息。在这样的背景下,治愈心灵的佛学、道家玄学开始大行其道,人们要寻求追求虚无缥缈的精神慰藉,这便是魏晋风骨的由来。

通常来说,魏晋风骨指的是魏晋时期名士们所具有的那种率直任诞、清俊通脱的行为风格。饮酒、服药、清谈和纵情山水是魏晋时期名士所普遍崇尚的生活方式。一部《世说新语》道尽魏晋风骨。魏晋风骨其实是一种人格范式,清谈巩固其志气,药与酒陶冶其趣味,而名人效应之下,清谈、吞药、裸饮渐渐风靡。高谈阔论不绝,觥筹交错不止,风度却只能是魏晋的风度。

艺术自觉与收藏的勃兴

不过,魏晋风骨外化在艺术文化上,却诞生了中国艺术上众多旷世杰作,中国艺术也由此迎来重要转折。从宏观上讲,魏晋时期,中国艺术在诸多领域变得“自觉”起来。政治黑暗、统治腐败、社会动荡让士人这一群体开始觉醒,这一点尤为关键。士人在政治上很难施展抱负,于是魏晋的士人们将满腹才情寄托到艺术文化领域上来。尤其一些出身于上流社会的士人参与绘画创作,从而产生了一大批卓有贡献和影响极其深远的杰出艺术家。在绘画领域,表现“名士”风神、品格为主的人物画、肖像画开始步向成熟,标志着审美认识的深化。

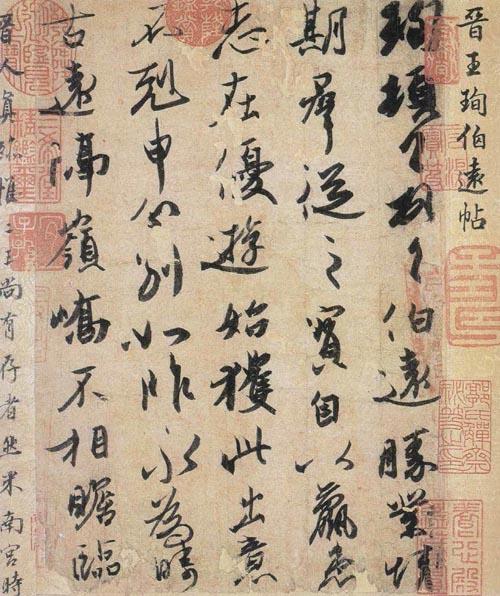

另方面,中国书法艺术也从这一时期进入“自觉阶段”,并全面步入成熟。这里所谓的自觉阶段,是与魏晋以前注重实用的自发阶段相对应,在自发阶段,人们注重书法的实用功能,很少追求书法的审美功能。而魏晋书法由隶书衍生出来的楷书、行书、草书,通过众多书法家的努力,臻于成熟,书法的审美功能超过实用功能,成为一门独立的艺术形式,比如东晋的桓玄就“雅爱羲之父子书,各为一帙,置左右玩之”。他还“每请长康(顾恺之)与羊欣论书画,竟夕忘疲”。可见书法已经同诗、画、乐一样,跻于当时士大夫阶层的爱好之列。

魏晋书法艺术在实践与理论上都产生了典范性作品,成为后世师法、尊崇的对象,犹如千年诗作不越唐,中国书史之最在魏晋,尤其是两晋书法,是中国书史上无可逾越的高峰。这一时期的书法名家的作品在南北朝时期已经一张难求,唐太宗李世民就对《兰亭序》喜爱至极,以至于反复刻本;乾隆皇帝对“三希帖”视若拱璧,专辟三希堂以每日瞻仰。就连被饱受后世称赞文化昌盛的宋代文人,在魏晋名流的书法前,也从不吝赞美之词。

宋人有云:“晋人书以尺牍见长而以韵相胜,缘当时人物以清简为尚,以虚旷为怀,或假手于翰墨,或品析于锋杪,殚精竭虑,沉酣斯道,又缘二晋人物,丰神疏逸,姿致萧朗,俗好清谈,以超脱之情游戏笔墨,于是风流相扇,艺文益精,落笔散藻,自然可观,故虽非名法之家,然其书亦楚楚可观。”从而蕴酝出晋人书,以韵胜,以度高的时代书风。

尤为值得一提的是,随着对绘画与书法的研究日益深入,对其收藏、鉴赏也始于这一时期,拉开了中国早期鉴藏史的帷幕。在魏晋其后的南北朝时期还出现了专门性的绘画理论著作,这一时期已经开始逐渐形成皇室与民间私人收藏的分野,在继承魏晋风骨的南朝,君臣之间、士人之间,常有吊信、问病、婚寿相庆,时有书信往来,珍藏信札也是对书法艺术展开收藏。同时,魏晋文人对书法的收藏,还不限于单纯的收集和保管,同时还开展鉴别、评级、著录等系列活动。

千年隐逸文化的源头

魏晋名士的自觉还在于对自我、对自然,以及人与自然两者关系的觉醒。其中,“隐逸文化”对后世影响巨大而深远。“隐逸文化”在当时表现为名士遁迹山林,当起隐士。由此,隐逸成为中国士人文化体系中不可划缺的重要组成部分,也是其显著的特色。所谓“达则兼济天下,穷则独善其身”是古代士人保持人格独立的一门处世哲学。从某种程度上讲,魏晋隐逸文化,是后世中国上千年士大夫文化的源头,凡是以自然为主题的中国土大夫艺术,都和隐逸文化有着千丝万缕的联系。

比如,在中国艺术史上占有重要位置的山水画。自魏晋晚期兴起,此后的发展与成熟,就因隐逸思想的流行以及一大批隐士画家的绘画实践才能取得的。隐逸文化主张崇尚自然、寻求超脱,经过南朝宗炳、王微,到隋代展子虔,唐王维等文人隐居山林,开创出中国山水画的千年脉络。尤其作为南宗山水的鼻祖王维,对后世写意山水更是意义深远。

再如园林、花艺等,都能从中找到隐逸文化的深刻影响,对古代文人而言,即使不能亲身隐逸山林,也可以通过这些艺术形式,寄情山水,在日常中觅得林泉雅致。还有后世文人的文房艺术也深受魏晋隐逸文化的影响,尤其是宋明时期,文人主张接近自然、远离尘嚣是文人书斋的韵致。明代李日华《紫桃轩杂缀》中描述书斋的理想环境是:“在溪山纤曲处择书屋,结构只三间,上加层楼,以观云物。四旁修竹百竿,以招清风;南面长松一株,可挂明月。老梅寒蹇,低枝入窗,芳草缛苔,周于砌下。东屋置道、释二家之书,西房置儒家典籍。中横几榻之外,杂置法书名绘。朝夕白饭、鱼羹、名酒、精茗。一健丁守关,拒绝俗客往来。还有明代高濂在《遵生八笺》中这样描述书斋外的环境:“窗外四壁,薜萝满墙,中列松桧盆景,或建兰一二,绕砌种以翠芸草令遍,茂则青葱郁然。旁置洗砚池一,更设盆池,近窗处,蓄金鲫五七头,以观天机活泼。”

除此以外,魏晋隐逸文化还奠定了后世士大夫文化的整体基调,如刘禹锡《陋室铭》、陶渊明《爱莲说》体现出来的那种淡薄明志,以及主张简约、质朴并回归自然的生活方式,也正是后世文人所推崇的少则为美,淡则为雅的风格。这些都足见隐逸文化对后世士大夫文化产生方方面面的深远影响。