“思想道德修养与法律基础”课专题式教学方法对学生课堂学习的效果

2019-08-07刘克华

□刘克华

(山西警察学院,山西 太原 030401)

从“05”方案实施到现在,各高校思想政治理论课教学改革从未间断过,各类型教学改革方法的实施和运用,不仅促进了思政课程内容的优化,也强化了思政课的教育意义。伴随改革实践,教学方法成为学者们研究的重要内容。其中,专题式教学法作为关键词出现的频次(107)[注]参见2017年11月高等教育会议中心举办的《思想道德修养与法律基础》专题式教学与课程设计研讨会,福建农林大学刘新玲教授的报告“《思想道德修养与法律基础》专题式教学与课程设计”。虽然不及案例教学、多媒体教学和互动教学高,但它始终是教学方法研究的热点之一。有学者认为,专题式教学重点突出、针对性强,“可以实现思想政治理论课的有效性和时效性”。[1]这也是我们教学团队一直以来坚持专题式教学改革的初心。正是因为这一突出特点,专题式教学被认为“能够克服学生内在学习动力不足的问题,有效提高学生学习的兴趣”。[2]从理论论证的角度,专题式教学的确可以通过整合教材内容、热点问题以及学生关注的问题,设计出以问题为导向的教学方案,既能够避免晦涩重复的低效率教学,也能“让学生感到有收获,提高学生的学习兴趣”。[3]但是,采用专题式教学方法,与传统的以教材体系和内容为教学体系的教学方法(以下简称“传统教学方法”)有多大差异性?它的确能够达到“克服学生学习动力不足、提高学习兴趣”的效果吗?在进行了三年“思想道德修养与法律基础”课(以下简称“基础”课)专题式教学改革后,我们课题组决定就“专题式教学”和“学生课堂学习效果”之间的因果关系做一次为期10周的实证研究。

所谓专题式教学,就是打破教材原有章节体系内容和顺序的授课方式,由教师遵照教学大纲要求,结合当前社会热点问题和学生特别关注的问题,在原有章节内整合教学内容,形成独立专题,或者将所有章节的内容和顺序完全打破,以问题的形式设计为独立的专题,从而进行备课和授课的教学方法。

所谓学生课堂学习效果,是指学生的课堂表现和对学生掌握教学内容的程度和水平的评价。学生的课堂表现,主要是指学生在课堂上的关注度即听课情况和参与度即发言交流情况。对学生的课堂表现,主要是通过课堂观察进行记录;对学生掌握教学内容的程度和水平的评价,主要是通过编制考核题目进行测试。

众所周知,思想政治理论课不同于其他课程,它的教学目的非常明确,通过理想信念教育、正确人生观和价值观引导,提高学生道德和法律素养,培养中国特色社会主义接班人。就学生课堂学习效果来讲,除了对学生的关注度和参与度进行课堂观察外,测试应从三个方面的维度去考量:一是知识掌握的程度,即运用专题式教学方法,学生在课堂上,对“基础”课理论知识掌握的快慢与多少。当然,这不是“基础”课教与学的终极目标。二是知识迁移的水平,即运用专题式教学,学生能否运用所学知识解决实践中遇到的问题。既然探究的是学生课堂学习效果,就不大可能在较短时间内让学生深入到现实生活中,直接验证课堂所学知识的迁移效果,所以只能通过设计情景模拟题的办法,让学生回答问题,通过分析学生的答案,判断其知识迁移的水平。三是理想信念价值观的确立,人是有思想的,观念的建立和改变是需要一定的时间和空间、需要不断地灌输进而逐渐领悟和接纳某种价值观,“一次专题性教学显然不可能完全解决该专题所涉及的全部内容”。[4]所以,对学生价值观确立与建构效果的检验,是通过学生对事先设计好的、能够反映学生价值观的问题的回答,来分析他们的价值观取向。

一、研究目的

“基础”课运用专题式教学已被理论和实践证明是一种较为有效的教学方法。但是,专题教学模式下,学生“基础”课课堂学习效果究竟如何?目前还没有看到有实证研究的成果。本研究试图解决:

1.“基础”课教学运用两种不同的教学方法,即专题式教学方法和传统教学方法,对学生课堂学习的影响是否有差别?

2.“基础”课专题式教学方法是否优于传统教学方法?

二、研究方法

(一)样本

本研究在山西警察学院本科一年级“基础”课课堂进行了为期10周的实验。本科一年级学生的基础教育层次和水平相当,多数学生的高考成绩处在二本线上20-40分之间。第一次测试,从接受专题式教学和传统教学不同教学方法的班级中,随机各抽出28人作为实验组和对照组;第二次测试,从接受不同教学方法的班级中,随机各抽出98人作为实验组和对照组。进行专题式教学和传统教学的两位教师,他们的职称都是副教授,从事思想政治理论课教学的教龄都在20年以上,其中运用专题式教学方法授课的教师有三年的“基础”课专题教学经验。

(二)工具

为了验证实验组和对照组的课堂学习效果是否有差异,进行了两次测验,测验使用的是课题组成员自己编制的测试题。在专题五和专题八结束后,分别对实验组和对照组进行了测试。第一次测试,设计了15个题目,其中3个知识性题目、9个知识迁移性题目和3个能够反映其价值观的题目;第二次测试,设计了7个题目,其中有3个必答题和4选1选答题,所有题目均为材料分析题。“基础课”的性质决定了学生课堂学习效果并非由学生能够回答出多少事实性问题来衡量,而是需要检验学生价值观的建立与重构,所以,必答题中设计了1个专门用来反映其价值观的题目。同时对课堂进行了四次观察,并记录了观察结果。观察的主要项目包括课堂回答问题的人数和积极程度、听课的注意力集中情况、回答问题的内容等。

(三)过程

在10周的实验过程中,两位老师在课堂上都讲授了《思想道德修养与法律基础》教材中的“理想信念”“爱国主义”“人生观和价值观”“道德基础理论”“依法治国格局”以及“法治思维”的内容。专题式教学把每一个问题作为独立专题,提出清晰明确的学习目的和要求,以问题为导向设计教学过程,引导学生独立思考。同时,选择特定问题让学生分组讨论并得出结论。以“爱国主义”专题为例,运用专题式教学方法的老师,设计了3个问题进行讲授:一是爱国主义与民族主义,二是全球化背景下的爱国主义,三是理性爱国(见表1)。

运用传统教学方法的老师,按照教材体系和内容进行教学。教学过程以教师传授知识和观点、学生被动接受教师观点为主,课内并不展开分组讨论。

三、数据分析和结果

本实验研究使用IBM SPSS 24.0软件对所有数据进行分析。

(一)实验数据与结果

为了检验运用专题式教学方法与传统教学方法对学生课堂学习效果是否有差异、差异是否显著,使用独立样本T检验对实验组与对照组的成绩进行分析。

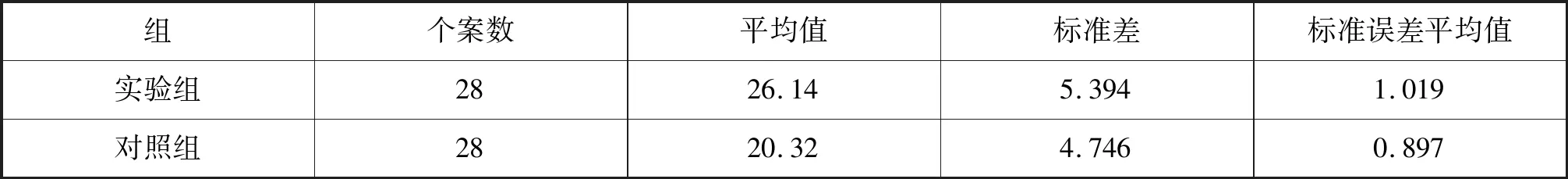

1.实验组和对照组第一次成绩检验。把实验组和对照组的第一次测验成绩作为检验变量,把实验组和对照组作为分组变量,进行独立样本T检验。从表2看,实验组和对照组的平均值分别是26.14和20.32,有差异。从表3看,莱文方差等同性检验显著性p=0.539大于0.05,看同一行t检验双尾显著性p=0.000小于0.05。所以,实验组和对照组第一次测验成绩平均值有显著差异性。

表2 实验组和对照组第一次测验成绩描述性统计

表3 实验组和对照组第一次测验成绩独立样本T检验

第一次测验题是由三种类型题目组成的,包括知识性题目、知识迁移性题目和能够反映其价值观的题目。对实验组和对照组三种类型题目测试结果也进行了T检验,(1)知识性题目的成绩均值相等,T检验p值等于1.000,大于0.05,所以实验组和对照组知识性题目的成绩没有差异性。(2)知识迁移性题目成绩均值虽然不等,T检验p值等于0.86,大于0.05,所以实验组和对照组知识迁移性题目的成绩没有差异性。(3)能够反映价值观题目的成绩均值不等,T检验p值等于0.000,小于0.05,所以实验组和对照组能够反映价值观题目的成绩有显著的差异性。

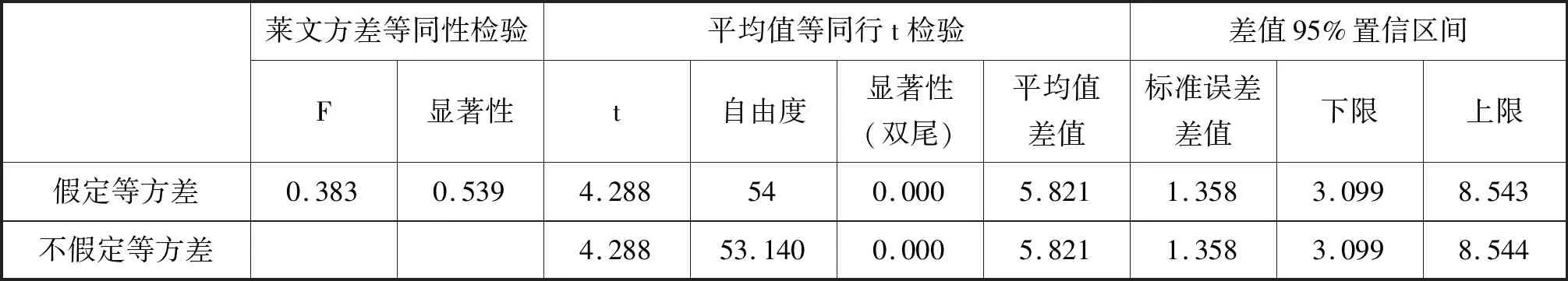

2.实验组和对照组第二次成绩检验。把实验组和对照组的第二次测验成绩作为检验变量,把实验组和对照组作为分组变量,进行独立样本T检验。从表4看,实验组和对照组的平均值分别是59.66和58.45,有差异。从表5看,莱文方差等同性检验显著性p=0.000小于0.05,表明两个组方差不齐性,提示要读第二行方差不齐的T检验结果。第二行t检验双尾显著性p=0.103大于0.05,而且置信区间包含0。所以,实验组和对照组第二次测验成绩平均值没有显著性差异。

表4 实验组和对照组第二次测验成绩描述性统计

表5 实验组和对照组第二次测验成绩独立样本T检验

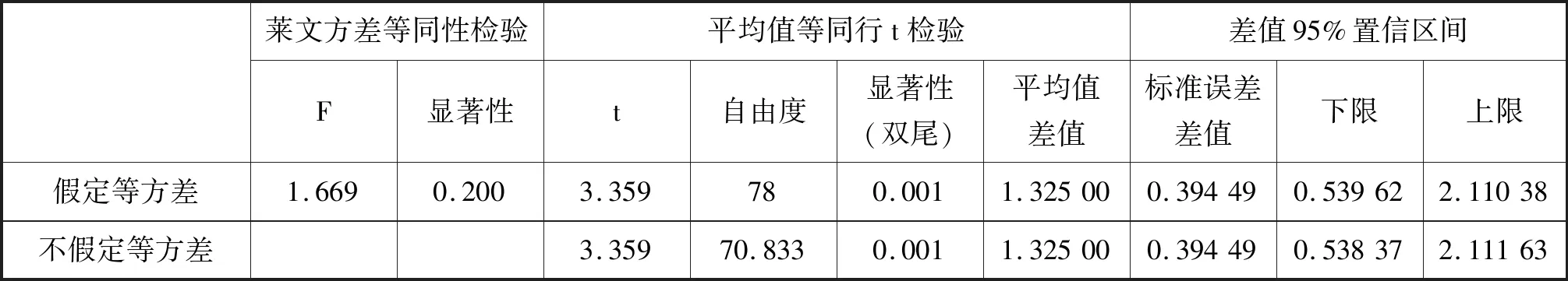

同时,对实验组和对照组第二次测验题中第七题(必答题中反映学生价值观的题目)的成绩作为检验变量,把实验组和对照组作为分组变量,进行了独立样本T检验。从表6看,实验组和对照组第7题成绩的平均值分别是16.325和15.000,有差异。从表7看,莱文方差等同性检验显著性p=0.200大于0.05,表明两个组方差齐性,同行t检验双尾显著性p=0.001小于0.05。所以,实验组和对照组在第7题的测验成绩平均值上有显著差异性。

表6 实验组和对照组第二次测验第7题成绩描述性统计

表7 实验组和对照组第二次测验第7题成绩独立样本T检验

(二)课堂观察数据与结果

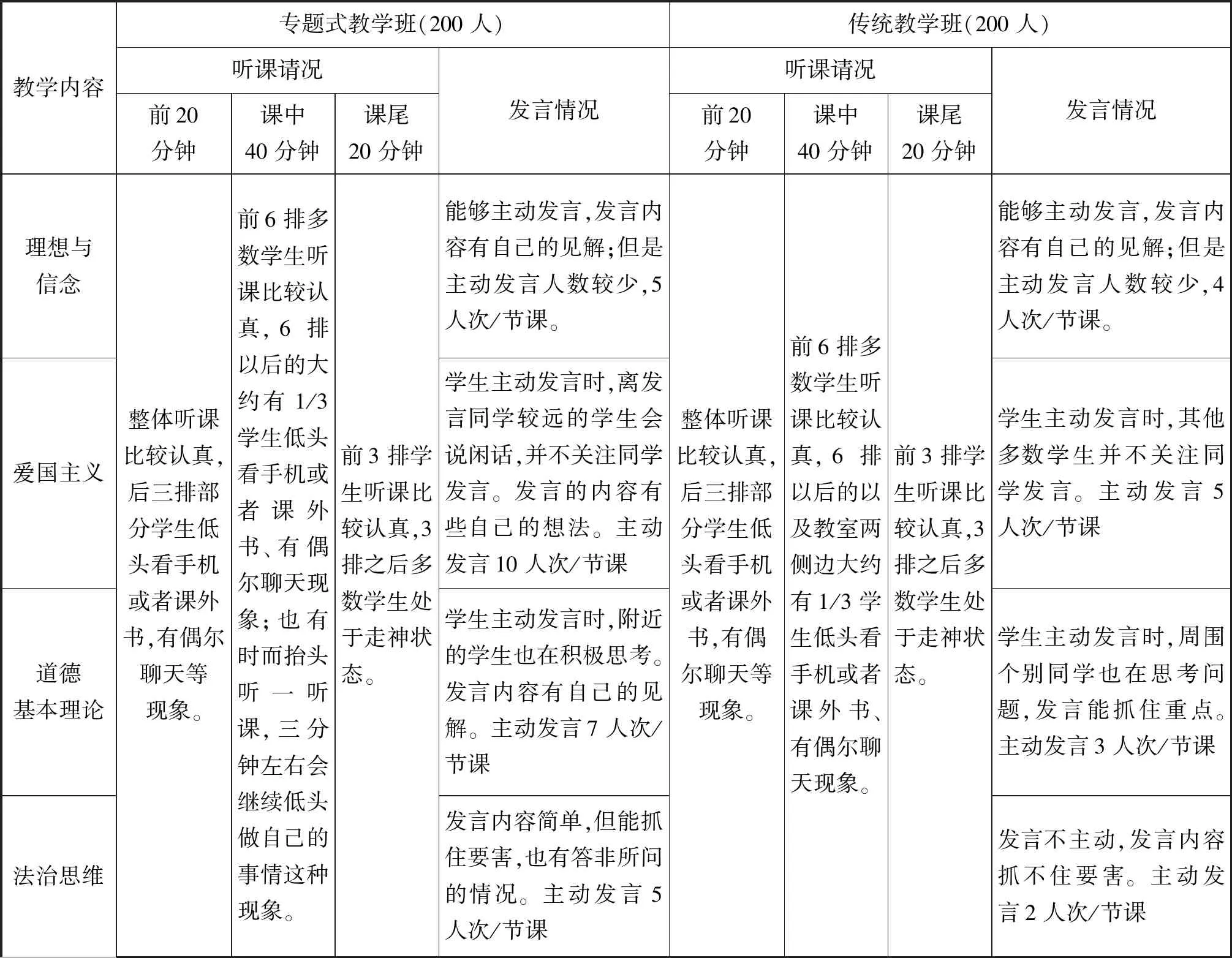

在为期10周的实证研究过程中,我们对运用专题式教学方法的班级和运用传统教学方法的班级各进行了4次课堂观察(见表8)。

四、结论和讨论

(一)结论

1.实验组和对照组第一次测验成绩的平均值,实验组高于对照组,且有显著性差异;在第一次测验所包含的三类型考察题目中:知识性、知识迁移性和反映其价值观的题目,实验组和对照组知识性和知识迁移性测试成绩的平均值没有显著性差异,而反映其价值观题目的平均值有显著性差异。同时,4次课堂观察情况显示,运用两种不同的教学方法进行教学的班级,学生在课堂上的听课情况差别不大,但是,学生的发言情况差别较大,运用专题式教学方法进行教学的班级,学生课堂发言的人数和发言质量明显多于和高于传统教学班级。这说明,“基础”课分别运用专题教学方法和传统教学方法进行教学,学生课堂学习的效果是有显著性差别的;但是,具体来讲,在学生对知识的理解、掌握和运用所学知识解决问题这两方面,运用两种教学方法进行教学,其学习效果没有明显的差别,而在引导价值观调整与建构方面,专题教学方法优于传统教学方法。

表8 不同教学方法班级的四次课堂观察记录表

2.实验组和对照组第二次测验成绩的平均值,虽然实验组高于对照组,但是并不具有显著性差异;第二次测验题目共计7道题,有必答题和选答题两种形式,要求学生作答74个题目,其中只有作为必答题的第7题是反映学生价值观的题目,其它均为知识迁移性题目。数据显示,实验组第7题的平均值高于对照组,且两个组此题成绩的平均值有显著性差异。这说明,“基础”课运用专题式教学方法和传统教学方法,学生课堂学习的效果总体上是没有显著性差别的;但是,根据对具体题目考察目的的分析和四次课堂观察,专题式教学班级的学生课堂发言人数和质量明显多于和高于传统教学班级课堂发言人数和质量,我们认为,两种教学方法在引导学生价值观调整与建构方面,专题教学方法优于传统教学方法。

综上,就学生“基础”课课堂学习效果而言,并不能笼统地讲,运用专题式教学方法比传统教学方法学生课堂学习效果更好。传统教学方法更加注重知识的系统性及对理论的阐释和灌输,因而在知识的学习和理解、知识的迁移方面,与专题式教学方法对学生的课堂学习效果所起的作用是一样的;专题式教学方法更加注重以问题为导向展开教与学的互动,更加注重调动学生主动思考问题、分析问题的积极性,使学生在充分讨论的基础上自己得出结论,而不是简单地使学生记住并接受结论,因而在引导学生价值观调整与建构方面,专题式教学方法比传统教学方法对学生课堂学习效果发挥的作用更大。

(二)讨论

本研究虽然对无关变量进行了控制,但是,“学生的基础教育水平”这个变量是以学生均为二本线上20—40分之间作为限定,可能对因变量“学生课堂学习效果”产生不确定影响,使我们对实验结果,即专题式教学与学生课堂学习效果之间因果关系的结论,产生一定程度的疑惑。所以,后续对专题式教学教与学效果的实验研究,需要对实验组和对照组进行前侧和后侧,甚至对文科生和理科生分别进行实验,以便更好地对无关变量进行控制,增加实验的效度。

本研究作为“基础”课专题式教学方法影响学生课堂学习效果实证研究的起步,是以山西警察学院本科一年级学生作为研究样本。由于我们是在完成教学任务的同时进行专题式教学方法改革实验,所以采用了方便随机抽样的抽样方法。

本研究可能能够代表全国大多数警察院校和大部分二本院校这个总体;未来我们会扩展到一本院校进行进一步研究,或者有一本院校的教学同仁也在进行类似研究,我们可以相互学习、共同合作。