开放建筑下的学生宿舍设计理念探讨

——基于开放建筑理论的工业化居住建筑设计(上)

2019-08-07HEGuang周静敏ZHOUJingmin

■ 何 广 HE Guang 周静敏 ZHOU Jingmin

1 开放建筑理论体系

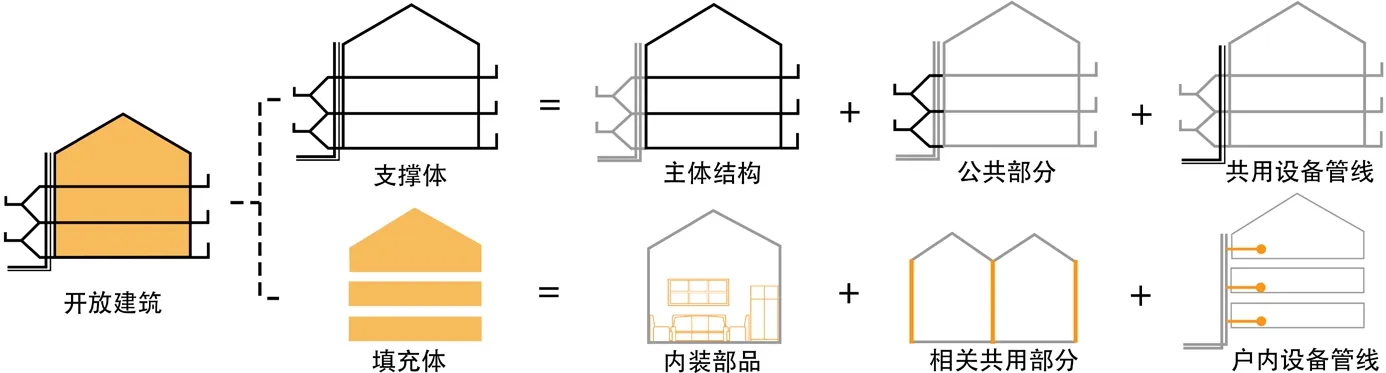

开放建筑理论源于20世纪60年代由荷兰哈布瑞肯(Habraken)教授提出的SAR支撑体住宅理论,SAR体系吸收了现代主义思潮中结构主义提倡的理论内容,即发展兼具灵活性与高度工业化技术的建筑,寻求内部空间灵活多变和自我更新的可能性,强调建筑设计的整体秩序和群化思维[1]。在此基础上,哈布瑞肯教授提出了开放建筑理论,将居住问题纳入更加广阔的系统之中,从不同层级加以区分和解决,使人、住宅、环境形成有机的整体。

基于SAR支撑体住宅理论与体系,并受到开放建筑思想的影响,日本于20世纪90年代全面形成了支撑体和填充体完全分离的新型住宅供给与建设模式、体系和方法,即SI(Skeleton and Infill)住宅体系(图1)。该体系在提高结构和主要部品耐久性、设备部品维护更新性和套内灵活可变与改装适应性三方面具有显著特征[2]。

在本设计中,高校学生宿舍作为特殊的居住建筑,与学生的学习生活息息相关,是学生群体使用最为频繁的校园建筑之一。随着时间的推移,其居住人数与需求都有可能发生变化,因此,这对宿舍建筑提出了较高的可变性要求。而通过将SI住宅体系中灵活可变的特性与学生宿舍设计相结合,可以满足学生群体对于宿舍建筑不同的需求。

图1 支撑体与填充体示意图

图2 场地区位与周边实况图

图3 场地现状分析图

2 前期调研

2.1 场地区位与现状分析

在场地的选择与分析方面,经过对不同场地的遴选,最终项目选址位于同济大学嘉定校区北部的宿舍片区(图2),该场地具有以下几个基本特征:①区位条件良好。该场地邻近食堂、校内商业街等生活服务设施齐全,生活便利。②道路交通便利。场地被校园道路环绕,主要人流来自于场地西南面的校园商业街。③自然资源丰富。场地现状为一片闲置绿地,环境优美,局部有地形起伏,有利于营造丰富的室外空间。④景观视野开阔。场地南边有一片校园水景,可为本项目提供开阔的视野与景观资源(图3)。因此,建筑设计应利用场地的优质资源,尊重场地现状,建筑形象也应与校园环境相融合。

在业态与功能分析方面,小组成员对周边较为集中的生活服务设施进行了调研,其中包括嘉定校区生活区和嘉实同济广场(图4)。调查结果显示,嘉定校区生活区业态较为完备,以餐饮、生活服务及零售功能为主,学习与休闲娱乐相关的功能占比极少;相比之下,嘉实同济广场虽然在休闲娱乐功能占比上有所提升,但其位于校区外,距离较远,学生在使用上较为不便。通过对业态的梳理可以发现,校内宿舍区周边缺乏可以为学生提供短时间学习、交流的场所,以及可以驻足停留的休闲娱乐空间,这也为本设计中公共空间的功能策划提供了一定的参考价值。

2.2 目标人群需求调研

在熟悉了场地现状与业态构成之后,小组成员针对宿舍使用现状和学生人群需求进行了问卷发放,共计收到54份有效问卷,其结果主要反映出目标人群在居住与交往两个层面上的需求。首先,在基本的居住需求层面上,调研暴露出目前宿舍中存在的一些问题,其中包括储物空间不足、居住私密性不够以及阳台晾晒空间不足等;其次,在社交需求层面上,学生普遍反映现有的宿舍区公共活动单一、社区归属感较差。他们既关注户内空间的趣味性,又渴望在公共空间中有更多相互接触和交流的机会。在活动的选择上,他们对于运动健身、社团交往等活动的需求量较大,同时,对于私密性好、安静、宽敞的休息环境和亲近自然的生活环境也有较高的需求(图5)。

为了进一步对个人兴趣空间和公共空间的具体布置进行功能策划,小组成员以嘉定校区学生社团为依托,进行了学生兴趣爱好的调查分析,并将其归纳形成五类兴趣组团,即体育竞技、电影动漫、宠物爱好、音乐演艺、文学艺术(图6),根据设计场地和目标人群的不同,所形成的兴趣组团也会有所不同。以此为参考依据,该设计可以更有针对性地进行空间功能定位与具体家具布置。

2.3 调研结论与项目定位

经过对场地条件与目标人群的调研,小组成员熟悉了场地周边环境以及学生群体对宿舍的各项需求。总的来说,基地的优越条件为设计提供了良好的基础,嘉定校区丰富的社团活动为学生交往提供了便捷的交往平台。由此,小组成员将项目定位在生活、休闲、娱乐相融合的复合型学生宿舍。在着手具体的方案设计之前,针对学生群体对居住私密性与公共交流两方面的需求,小组成员首先对宿舍设计的概念构思进行了探讨。

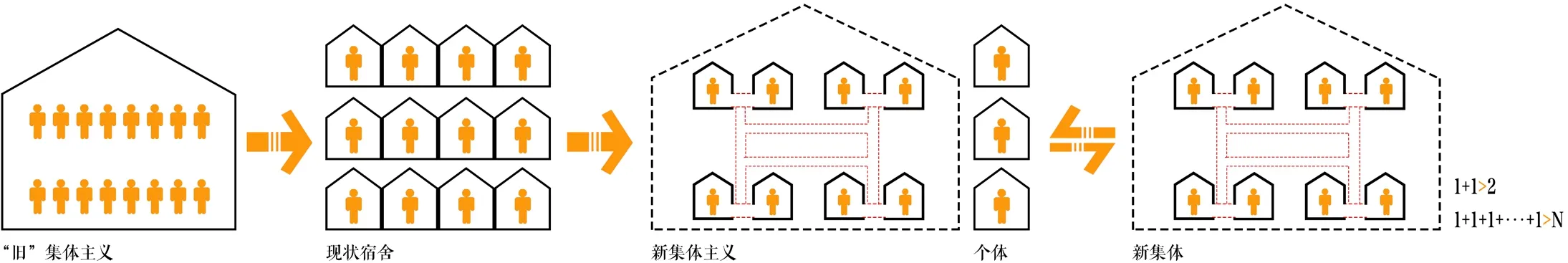

3 概念提出——新集体主义

3.1 新集体主义

依据前期调研所得到的结论,小组成员提出了“新集体主义”的学生宿舍设计概念,旨在强调学生宿舍个性化与集体化的融合。对比于“新集体主义”,“旧”集体主义的概念来源于20世纪六七十年代的中国社会[3],此概念反应到建筑空间形态上即为生活大院,例如市委大院、军区大院、工厂大院以及学校大院等等,生活于其中的居住者彼此了解,共享交流活动丰富多样,但个体生活缺乏私密性,生活便利程度有限。因此,在“旧”集体主义的生活模式中,个体利益往往服从于集体利益。

相比之下,现在的学生宿舍设计通常注重保证居住者的私密性,却忽视了居住者与人交往的需求,从而使居住活动失去了集体性。在大多数学生宿舍中,生活空间和公共空间面积均有限,学生普遍生活在与室友组成的小群体中,缺乏更广泛的交流活动,个体利益虽然得到了保证,却失去了“集体性”居住所带来的价值。

通过对集体大院生活和现状宿舍生活的优劣对比可以发现,“新集体主义”提倡在保证私密性的前提下,最大程度地激活使用者之间的共享交流活动,创造彼此交融、有活力的宿舍生活。在这种模式下,居住者的私密性得以保障,个性化需求得以满足,并且能够促进其快速地融入到集体生活之中。

图4 周边业态分析图

图5 调研数据整理

图6 嘉定校区社团调研与数据分析图

3.2 集体化与个性化的融合

在概念进一步的深化过程中,宿舍建筑的设计应时刻围绕着“新集体主义”概念,即创造个性化与集体化的融合,满足学生个性化需求的同时激发多样的公共活动。具体来看,针对学生的个性化需求,居住空间应尽可能保证私密性良好,同时,学生可以通过互联网模式定制不同兴趣模块,自由选择自己需要的居住空间。而针对学生集体的需求,方案应设置不同尺度的公共空间,从套内公共活动空间到小团体共用的活动空间,最终围合形成学生社区的公共活动空间,形成丰富的学生社区公共空间体系。在这个体系之中,学生可以自由地参与到不同种类的社区公共活动之中,从而达到“1+1>2”和“1+1+1+…+1>N”的效果(图7)。

3.3 互联网管理模式

确定了设计概念之后,小组成员讨论将互联网模式与宿舍的管理相结合,并设计了每一届学生从收到录取通知书到入住寝室的全过程周期,该互联网选择模式的设计可以从两个不同的角度出发。一方面,基于学生的视角,他们在入住之前可以自由选择宿舍位置、套型平面、家具模块以及公共空间种类;另一方面,从管理层面来看,学校可以通过互联网整合数据资料,确定每届学生人数,定制家具模块。在确定并分析学生的需求之后,互联网系统可收集并分析每一届学生的选择结果,形成数据库,为以后的宿舍设计提供参考。该系统也可以根据每届学生不同的需求自我更新,最终形成学生-互联网-学校的高效互动(图8)。

图7 概念图解

图8 互联网管理流程图

4 从设计概念到具体方案

针对设计概念与互联网模式的具体落实,方案在兼顾场地条件约束的同时,从集体化与个性化两个层面入手,考虑如何将居住的私密性与交流活动的公共性有效结合。基于此小组成员提出了方案的设计目标:①建筑设计应该尊重现有场地条件,建筑形象应与校园环境相协调;②宿舍公共空间的设计应体现“集体化”,充分满足学生群体对公共活动的需求,使居住者能够很好地融入到集体生活之中;③宿舍居室空间的设计应体现“个性化”,在保证居住私密性的同时,满足学生的个性化需求。

4.1 建筑体量与外部空间

首先,建筑设计应当与场地环境协调共生,因此,方案综合考虑了前期调研结果与设计概念,其建筑体量的生成过程如下:①由于场地景观条件良好(包括北边的山体和南边的校园水系),方案设计以尊重场地条件为前提,对山体地形和现有植被进行保留;②居住建筑体量采用三面围合的布局形式,内部庭院面向西边入口场地,同时体量错动使内部庭院与山体、街道保持联系;③次级公共空间的置入将建筑体量化整为零,五个灵活的组团围绕公共庭院布置,公共庭院引入外部景观资源,形成由公共到私密的完整景观动线,提高了公共空间的品质;④由于周边既有建筑与街道走向不完全是南北朝向或垂直正交,组团的形态随之进行了调整优化,使新增体量与建成环境相协调;⑤最后,根据工业化居住建筑的特点,该设计由内而外地生成了建筑立面,同时,结合水体设置了场地景观与滨水活动空间,深化了场地设计(图9)。

同时,方案在场地设计中还充分考虑了校园的人流走向,保护利用了现有景观资源。东边的街角空地作为宿舍的入口广场,可以为学生活动提供室外场地,如可定期举办音乐会、露天电影院等公共活动。内部庭院引入了自然景观,使得室内外环境交融共生,空间层次也因此变得更加丰富(图10~12)。

4.2 集体化与公共空间

在“集体化”方面,方案设置不同尺度的公共空间,其中包括套内特色公共活动空间、组团活动空间以及整体院落平台。尺度不同的公共活动空间所容纳的活动类型不同,开放程度也有所区别,这些空间共同形成了学生社区的公共空间系统(图13)。

在公共空间体系中,最小尺度的公共空间位于居住单元内部,主要针对同一寝室的学生团体设置,学生可以自由选择套型平面和家具部品的种类,丰富的室内布置方式可以满足单元内学生的公共活动需求。在中尺度层级,多个居住单元通过围合可以形成一个居住组团,组团内部的活动空间围绕内部庭院布置,有良好的采光通风和景观视线。根据自己的兴趣爱好或是学生社团的需求,学生可以自由布置组团内部公共空间。同时,组团平面中也包含了一定数量的多功能厅,可以相对灵活地满足不同时间段、不同学生群体对于公共空间的使用需求。而尺度最大、公共性最强的空间则是由五个组团共同围合形成的室外下沉庭院、公共平台等空间,学生可以在平台上组织活动或是在庭院周边的茶室停留交往(图14、15)。

图9 从场地分析到形态生成示意图

图10 总平面图

图12 模型照片

图11 主入口透视图

4.3 个性化与套内空间

针对学生的“个性化”需求,方案将套内空间设计与互联网选择模式相结合,借助该平台,学生可以自由选择套型平面、部品模块以及空间布置方式等。

在选择楼栋和套型平面之后,学生可根据需要选择家具部品,其中包括居住与公共两个部分。居住部分的家具部品有三种类型:舒适型、私密型和开放型。舒适型部品模块采用落地床,以及配套的学习空间与储物空间,避免了上下床的麻烦与不便;私密型部品模块采用特殊的“S”型上下床,最大程度地保证了两人的个人空间,适合对私密性要求较高的学生;开放型部品模块中两张床呈“L”型布置,增加了公共空间的面积,有利于促进使用者之间的交流(图16)。

图14 不同尺度公共空间的组合

图15 公共空间透视图

“个性化”需求,不仅包括居住空间家具部品的可选择性,同时,也包括公共空间布置方式的多样性。根据前期对嘉定校区学生兴趣爱好和社团种类的调研结果,小组成员在3 600×7 200mm的平面框架下,设置了不同的公共空间布置模式,包括音乐艺术、电影休闲、工作创业、宠物娱乐等等。在入住寝室之前,同一寝室的学生可以通过互联网共同协商并选择家具模块,生成独一无二的宿舍公共空间(图16、17)。例如,擅长交往、性格开朗的艺术系学生可选择交流型的床具布置,L型摆布的两张床围合可以形成一个小尺度的公共交流室,同时,在套内公共空间的布置中,可以选择和自身专业相关的家具部品,诸如摄影、舞蹈、音乐之类;热衷于专业学习的建筑学学生也可以选择与自己学习生活相符合的家具部品,由于建筑学学业任务繁重,可选择比较舒适的落地床,如果居住者喜欢在寝室学习,还可以按照自己的需求定制模型制作家具;在大学阶段创业的学生也可以选择针对其自身特点的宿舍家具,大学生创业如果需要比较私密安静的休息环境,可以选择私密型的居住空间布局方式,保证自己有一个完整独立的休息空间,在公共空间部分可以选择具有办公特色的家具布局,满足“在家办公”的需求。

图16 居住模式与公共空间的选择示意图

图17 套内特色空间透视图

5 结语

该设计从前期调研入手,通过实地观测、问卷调研、访谈等方法,针对同济大学嘉定校区学生宿舍现有问题和人群需求,进行了设计层面的策略研究。小组成员基于开放建筑理论和互联网管理模式,提出了“新集体主义”的学生宿舍设计概念和实施方案。在具体的建筑方案深化中,设计遵循场地条件,设置了不同尺度的公共活动空间与套内特色空间,形成了多层次的公共空间体系,体现了在学生宿舍设计中集体化与个性化的融合共生。总之,希望通过对宿舍设计概念、运营模式和具体手段的探讨研究,反思现有宿舍的不足之处,为学生提供一个高品质的、利于交流学习的宿舍生活环境。

(小组成员:何广、冉佳烨、冯建豪、李冰洁、吴嘉琦)。