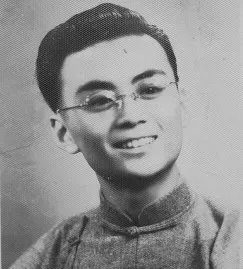

俞中权先生

2019-08-07顾俊

顾俊

我不爱写怀人的文章,有些话说出来,还不如不说。所谓念想,原本浑然一块,如林似海,就藏在心底。当你试着寻径而入,语言的泥淖便在不远处候着。

因此,我必须开宗明义,这篇文章纪念的俞中权先生,只是一个寻常的苏州老人,一个名不见经传的苏州文人,而我要怀念的是一种生活的态度,一种古风,一种本该跨越时空而永存的人性,诚恳、善良、率真,以及在蹉跎且漫长的生命旅程里,一个有素养的普通人不失尊严,内心充实,自在而艺术的活法。

俞中权先生于今年4月9日去世,享年93岁,我和他认识交往就是近十几年间的事。我的所闻所见,只是他生命的尾声了。

这话要从十六年前说起,当年《苏州杂志》刊发了一篇散文,题为《说茶》,文中有段情节引起了老主编陆文夫的兴趣。大意是,某说书先生嗜茶,人生起落,遍尝五味,却独钟一种普通纸盒包装的滇红,此茶虽价廉却极酽,而且耐泡。陆老师也许有类似的生活经验,觉得碰着识货朋友,便给作者打了个电话。不想作者是个年轻人,文中所述多来自于他父亲的经历。陆老师说,这个小朋友的父亲,我总感觉是认识的。后来,我接手编辑这个栏目,与作者有了交往。他叫俞旭,他的父亲就是俞中权先生。

那时候,我们都还年轻,俞旭爱酒,我也能喝点,时不时小聚对酌谈古论今。话题常常是他的父亲。他父亲经历的磨难,他父亲写的评弹开篇,他父亲对某部书的看法……反正都是话题。酒饮微醺时,他口气里那种对父亲的依恋,乃至崇敬,是藏也藏不住的。我一直觉得奇怪,这在我们这代人身上非常少见。两代人,尤其是父子之间多有隔阂,反正我常常听到的是抱怨和不以为然。

就我当时所知,他的父亲已年近八旬,只是一个从人民商场退休,热爱评弹的苏州老人,他年轻时创作过不少评弹作品,许多响档名家演唱过他写的弹词,而他自己却从未出过一本书,也没有加入过任何专业团体,更没有作协或曲协会员的头衔,看似普通得不能再普通了。而在俞旭的言谈中,我隐隐觉得,这是一个有历练、有能量的人,他沉浸于自己的艺术天地,乐而忘忧,那些浮泛的名声,世俗的功利,或许早已视若无睹。俞旭有艺术才能,应该是受了他父亲的影响。

我那时也写一些评弹和昆曲方面的文章,与俞旭有些交流。现在看看都是浮光掠影的论述,不值一提。俞旭常回去说,老先生觉得有些意思,提出约我见面,一道吃个饭。我还记得是在革命博物馆边上的通天府,我第一次见到了俞中权先生。彼时的他精神矍铄,一点不显老态。儒雅温厚,古道热肠,我因俞旭这层关系,喊他伯伯,他欣然接受,言语间甚是亲切。老人博学且健谈,席间谈及苏州旧事,多是他所亲历,如曾在吴苑深处遇见过余觉,解放前观前国货公司楼上的小电台等等,许多事我闻所未闻,根本插不上嘴。他或是出于对后辈的勉励,对我写昆曲的一则议论颇有感慨,大意是说,时过境迁,昆曲不过是苏州庭院里黄昏的一声叹息罢了。其实是轻薄话,或许触动了老人的某种思绪,故园小楼,昨夜西风,不得而知。之后,我和俞中权先生便常有交往,每年总要拜访他几次,讨教些问题,听他说说过去,对他的了解也日渐增多。

和许多老苏州人一样,他从小就喜欢评弹,是书场常客。他有才情,好交游,时常有感而发,写一些弹词开篇送与说书艺人。我曾见过他创作的中篇评弹《荔枝换绛桃》的演出海报,时间很早,约在上世纪五十年代初。即便从此时算起,他至少有六十多年的创作历程。

评弹创作,他从来都是玩票性质,只为兴趣,不涉功利。生活的磨难,世间的悲欢,都凝成了文字。他也在弦索叮咚的吟唱里,找到了心灵的归宿。他待人赤诚,对艺术评判有一说一,从不保留。你的书说得好,他倾服鼓励;有不足的地方,他会帮你润色改进。因此很多艺人与之相交相惜,见了面都敬称他一声大哥。这称谓听起有点江湖气,但更多的是人情味。一个专业演员,对一个业余喜欢写写东西的商场营业员叫一声大哥,这是真心实意换来的,也是对他艺术素养最高的肯定。这“大哥”的威望,不是虚名,我是亲眼见过几回的。新编排了一档书,脚本一定要请大哥看过才放心上演;大哥写的弹词开篇自己想唱,却没有底气,一定要先问问大哥。乃至有朋自远方来,观前街太监弄请顿饭,如果有大哥事先和饭馆打个招呼,做出来的菜味道也绝不一样。我常常想,他一生无权无势,照老话说,只是一介布衣,为何在他那个年代,却能在市井阶层得到如此的尊重和信服?是因他轻财重义,还是才高八斗?或许是年代使然,有些东西真是不可言说的,人和人之间亦是如此。

在俞中权先生的晚年,他的创作才能,应该说得到了传统意义上专业层面的肯定。以其创作冠名的评弹演出活动办过好几场,我现场观摩的就有两次,一次是在光裕书场,上海评弹团重排他早年创作的中篇《鸳鸯抗婚》,当时他让我坐在身边,就在观众席的中场。第二次是苏州评弹团排演的俞中权弹词作品演唱会,他已经中风瘫痪,未能到场。现场摆了许多祝贺演出成功的花篮,俞旭拍了照片带回去给他看。

我一直很懊悔,十多年前陪他看《鸳鸯抗婚》时说了不该说的话。那天晚上,书场里座无虚席,上海团派出了最强的演出阵容。连续几个小时的演出,他就在我身边坐着,一言不发,一个耄耋老人,看自己半个世纪前的作品,心底的波澜只有他自己知道。演出效果很好,观众掌声不断,他只是默默看着。散场后,许多观众向他表示祝贺,也有记者采访,他温厚如旧,一一颔首答谢。似乎也没说什么,只是场面上的应对。我和俞旭陪他走出观前街时,夜色已深。他提出要请吃夜宵,外面店家多已关门,三人便打车到了十全街上的一家餐馆。他兴致很高,还和我们喝了点啤酒。我记得一道菜里有酥炸的油条,俞旭开玩笑,刚刚听完评弹,今夜油条里的空气真是苏州的。我和俞旭举杯祝贺他,他却正色问我观感如何。我当时也是无心,随口说了句,热闹是热闹,但这书到底要表达什么意思呢?

老人点点头,沉默了许久,说,你讲得对,这书重新编排过了,我也觉得不算成功,不是我要表达的意思。

俞旭说,老人回家后一直在想这个事,看似成功的演出,并没有给他带来更多的欣喜。没过几天,传来噩耗,他中风住进了医院。从此十多年,一直无法正常行走,直到生命终结。

我当时到底年轻,多什么嘴呢?何况我说的那个意思,和他想要表达的意思,究竟是不是同一个意思呢?现在想来,这《鸳鸯抗婚》取材于《红楼梦》,他创作于上世纪六十年代。一本戏隔了五十多年再演,时代意义和观众的接受度能一样么?当年写书的那个年轻的俞中权,失意落魄,怀才不遇,在那个特定的年代,他写鸳鸯,一个被压迫、被欺凌的鸳鸯,一个不惜以死抗争的鸳鸯,他要表达的是什么?是自尊,即便是最卑微的阶层。是不屈,哪怕是玉石俱焚。

是的,你若非要说大观园里有个贾母,所有的戏剧冲突最后终结于这个最大的权威,所有的抗争被轻描淡写地消解了,并把这归之于作者的局限性,我也无话可说。可是,世道艰险,谁没有所谓的局限?何况一介草民,好好活着已属不易。再过多苛求,也许就是我们人性的局限了。就这部书本身而言,语言之生动,结构之紧凑,铺排之精妙,体现出的创作功力绝非俗流所能企及。

有时候善意的谎言,世俗的奉迎,也没什么错,人生苦短,醉酒当歌多好。谁承想,他生性豁达,却偏偏是个对艺术较真的人。

他一生创作了大量的评弹作品,一直有个心愿,想将之编撰成集。而他只是一个退休老人,一个业余作者,在当时有哪家出版社愿意来做这种费心费力又不赚钱的事呢?无可奈何,只得另辟蹊径。后来在朋友的帮助下,用了香港的书号结集付梓,可能因为价格较低。书名叫《弦外集》,儿子给他题的字。这本书排版印刷一看就是小作坊出品,书里有很多错漏,他用红笔一个字一个字地圈出来,工工整整地誊写了一张勘误表夹在里面,然后题签了名字恭恭敬敬地赠予友人。捧读之余,难免有些感叹,文化的价值到底该怎么来衡量呢?

我见俞中权先生最后一面,是在今年的4月2日。他已瘫痪在床,生活完全不能自理,但他思维仍很清楚。他对我说,活到这个岁数,贫病交加,早已生无可恋,躺在床上闭上眼睛浮现的都是些过去的人和事,每想到自己有些地方做得不到位,对不起别人,便自责得睡不着觉。我劝他,不要多想,春天来了,身体也会好起来的,您不是常说自己枯木逢春么?他笑了笑,点点头,说谢谢。温厚如旧。

一周后,他在护理院去世,家属遵其生前嘱托,将遗体捐赠红十字会供医学研究。

俞旭在讣告中,说自己的父亲“一生坎坷,半世强项”。这“强项”二字,让我又看到那个在散场之后和我们一起吃夜宵的俞中权伯伯。如果还能对话,我想告诉他,现在我对他写的《鸳鸯》又多了一层理解。外圆内方,宁折勿弯,从来就是传统文人的风骨。这是一种姿态,一种始终站直挺立的姿态。

多年前,俞旭以《一个城市的背影》为题写过他的父亲,发表在《苏州杂志》,比较详细地介绍了俞中权先生的生平和创作历程。近年来,已有学者开始关注他的作品,并做专题研究,如南京大学博士朱光磊先生等。他去世后,很多业内人士纷纷发文悼念,如评弹名家朱维德、周亚君、周明华等等。他走了,但愿他的艺术生命真能枯木逢春。我现在不喜欢说背影,年纪上去,只会看到越来越多的背影,背影,意味着离我而去,渐行渐远。我更喜欢周亚君先生文字里写到的那个俞中权,画面感那么强,那么真实,那么丰满,一切都是活泼泼的,充满了生机。

记得那年在无锡惠山书场演出,还没起床就听见楼下有人叫我们名字,原来大哥已经从苏州赶到了无锡。听完我们的书,畅谈了他的看法,点心也没有吃就回苏州去了。

记得我们做苏州新百城,大哥几乎天天过来,还带来了大嫂的拿手菜炒蚕豆和酱汁肉,当时大家经济拮据,添了这两道简直是大菜了,满足了味蕾,谈劲更足了。

记得梅竹书场十二月下旬演出,天寒地冻,大哥几乎天天出现,有时过来我们已经吃过午饭,他就把我们的剩饭菜热一下将就用了,还大赞我味道烧得好。散场后带我们去三得利吃泡泡馄饨、生煎馒头,还说大哥就这点工资,只能请你们吃点心。可我们觉得比山珍海味还好吃。

记得黄梅天做闵行,天潮得琵琶头也掉下来。大哥赶到闵行小住两天,宿舍简陋,饭菜简单,新亚大包吃一顿已经觉得奢侈了,但是谈天说地欢声笑语不断。大哥还第一次坐了地铁十分满足。

记得2003年用手机了,大家学打短信,大哥也是积极分子,我和大哥居然把一只创作的开篇在手机上评头品足,我还对他的开篇提意见,他说从来没有人对我说写得不好,你是第一个!我哈哈大笑!

记得我创作长篇《玉莲恩怨》,把原稿都交给他了,他毫不顾忌的在我本子上涂涂改改,直言不讳,肯定我的进步,指出我的不足……

我相信,她笔下的那个大哥,会永远住在她的生命里。

由于工作的关系,我采访过很多人,每次和俞中权先生谈话却没有做过整理和录音,因为总觉得以后还有机会,现在想想真有些遗憾。他经历丰富,博闻强记,而且出口成章,如能录下来,几乎不用多加整理,就是一篇篇出色的苏州旧闻掌故。

许多事真是说做就要去做的。