超声引导行肌间沟臂丛神经阻滞在上肢手术中的麻醉效果

2019-08-05郝海泉

郝海泉

天津市津南区咸水沽医院 (天津 300350)

臂丛神经阻滞在上肢手术麻醉中应用较为广泛,已成为麻醉医师需熟练掌握的麻醉技术之一[1]。传统解剖定位麻醉主要以患者颈部解剖标志进行定位,实施穿刺时需触及“异感”,再行麻醉药物注射,而近年相关研究表明,“异感”已被列为潜在神经损伤的指标之一[2]。随着医疗技术的不断发展,多普勒超声引导下实施神经阻滞因可清晰显示神经结构且定位性高,在临床上应用较为广泛[3]。本研究旨在分析接受上肢手术患者采用超声引导行肌间沟臂丛神经阻滞的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年6月至2018年6月收治的64例上肢手术患者,按照随机数字表法分成对照组和试验组,每组32例。对照组男20例,女12例;年龄22~67岁,平均(44.85±5.79)岁;体重54~79 kg,平均(67.13±3.28)kg。试验组男21例,女11例;年龄23~69岁,平均(45.03±5.84)岁;体重53~76 kg,平均(66.47±3.52)kg。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:(1)符合手术指征;(2)无认知障碍,可正常交流;(3)签署知情同意书。排除标准:(1)心、肝、肾等重要脏器异常;(2)凝血功能障碍;(3)对手术过程中所用药物过敏;(4)免疫、神经系统异常。

1.2 方法

两组均接受肌间沟臂丛神经阻滞,麻醉药物均选用0.75%罗哌卡(江苏恒瑞医药股份有限公司,国药准字H20060137)、2%利多卡因(湖北天圣药业有限公司,国药准字H42021839)等容量混合液0.4 mg/kg,术前8 h禁食、禁水,将0.2 g苯巴比妥钠(天津金耀药业有限公司,国药准字H12020381)、0.5 mg阿托品(天津金耀药业有限公司,国药准字H12020382)于术前30 min肌内注射。进入手术室后监测患者生命体征、吸氧、开放静脉通路,患者取仰卧位,上肢尽量放于躯干旁,头部转健侧,充分暴露患侧的颈部。

对照组行传统解剖定位,即确定肩胛舌骨肌、前、中斜角肌组成的三角,将肩胛舌骨肌作为穿刺点,穿刺针以垂直角度刺入3~4 cm,略微向角端缓慢推进,以异感或触及横突时停止,回抽未出现血液及脑脊液时注入麻醉药物。

试验组实施超声引导下定位,即采用彩色多普勒超声诊断仪(南京贝登医疗股份有限公司,型号K6)进行定位。宽频线阵探头频率设置为5~12 MHz,在患肢锁骨上方约2 cm处放置探头,以胸锁乳突肌,前、中斜角肌的成像情况调整探头位置,臂丛神经位置为前斜角肌与中斜角肌之间,横断面为多个圆形或椭圆形低回声区,并根据成像,对臂丛神经及大血管进行准确定位,引导穿刺针刺入斜角肌间隙,于超声显像直视下判定针尖最适宜的位置,将麻醉药物注入,观察药物扩散情况,直至麻醉药物完全包裹阻滞神经。

1.3 临床评价

(1)麻醉效果:Ⅰ级,阻滞完全,患者呈现安静状态,且无疼痛现象;Ⅱ级,阻滞欠缺,产生疼痛;Ⅲ级,阻滞不全,患者出现躁动及呻吟,用药后症状有所缓解,但可完成手术;Ⅳ级,麻醉失败,需采用其他麻醉方式后方可完成手术。(2)不良反应包括血肿、呼吸困难、麻药中毒等。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 麻醉效果

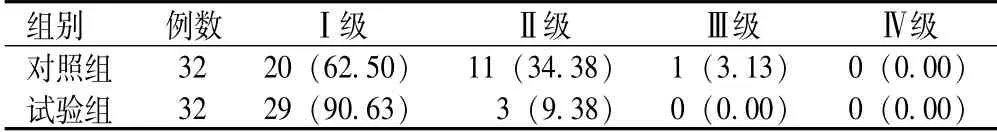

试验组麻醉效果优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组麻醉效果比较[例(%)]

2.2 麻醉操作、感觉阻滞见效时间

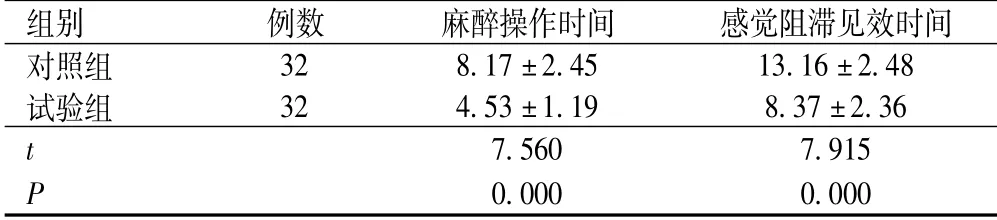

试验组麻醉操作时间、感觉阻滞见效时间均短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组麻醉操作、感觉阻滞见效时间比较(min,±s)

表2 两组麻醉操作、感觉阻滞见效时间比较(min,±s)

组别 例数 麻醉操作时间 感觉阻滞见效时间对照组32 8.17±2.45 13.16±2.48试验组 32 4.53±1.19 8.37±2.36 t 7.560 7.915 P 0.000 0.000

2.3 不良反应

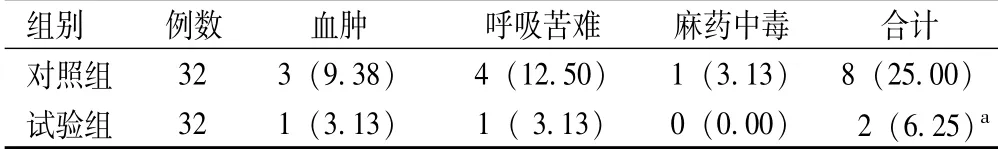

试验组不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组不良反应比较[例(%)]

3 讨论

传统解剖定位是上肢手术患者行臂丛神经阻滞麻醉的常用方式,是在体表确定解剖标志后实施麻醉操作。但由于个体解剖存在差异致使该种麻醉方式盲目性较大,且麻醉效果与麻醉医师的经验、娴熟度有关,存在一定风险性[4]。随着科技技术的飞速发展,多普勒超声设备及诊断技术不断进步,极大提高了神经血管走向定位的准确性。多普勒超声可对任何一束目标神经实施阻滞,进而提升麻醉效果。

C5~8神经与部分T1是臂丛神经的组成部分,上干由C5、C6组成,中干由C7组成,下干则由C8及T1合成,三干向外下方并在锁骨后方过第1肋,分成外、后、内侧束进入腋窝,移行为腋神经。多普勒高频超声可较好地呈现臂丛神经干的结构与部位,准确判定其走向及周围组织的形态,进而提升麻醉效果[5]。此外,超声引导与传统解剖定位相比,操作相对简单,科学性较高,可直观进行定位,避免穿刺对其他神经的损伤,极大增加了阻滞的成功率,减少操作时间[6]。同时在超声引导下调整针尖位置,可增加麻醉药物在神经束周围的浸润,加快麻醉药物起效时间,促使阻滞效果更完善[7]。

本研究结果显示,试验组麻醉效果优于对照组,麻醉操作、感觉阻滞见效所需时间短于对照组,不良反应发生率低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。表明对上肢手术患者施以超声引导行肌间沟臂丛神经阻滞,可提升麻醉效果,减少不良反应,临床可行性高。

综上所述,超声引导行肌间沟臂丛神经阻滞的麻醉方式在上肢手术患者中应用效果显著,可提高麻醉效果,降低不良反应发生率,安全性较高。