基于古建筑原真性修复的地域适应性研究

2019-08-05童志文陈健夫

陶 勇 童志文 陈健夫

(三峡大学土木与建筑工程学院,湖北 宜昌 443000)

0 引言

随着城镇化的快速发展和时代在不断发展和进步带来的强有力的技术条件和经济实力以及西方建筑文化的涌入,让人们渐渐忽视了地域文化的重要性,中国规划师和建筑师们的创作渐渐趋同千篇一律,淡化了属于我们的城市和建筑的文化内涵,因此建筑设计的地域适应性研究亟需重视。梁思成说过:“艺术创造不能完全脱离以往的传统基础而独立,能发挥新创的都是受过传统熏陶的”,他在研究古建筑时提出了自然代谢观,并指出了研究要注重内涵和实践,把科学的方法运用到研究中国古建筑的内涵和建筑物的真正的样貌中去才能使古建筑融入近代的大环境中去。早期我国学者着重研究传统聚落发展演变过程与自然环境的地域适应研究[1],随着研究的深入,开始向更深层次更多维度的研究:从自然地理、社会文化和经济技术环境等多个不同的层面分析建筑的发展与地域特征、地域文化的适应性关系[2,3],近期学者从建筑或规划与“地形”“环境”“文脉”三个方面的地域适应性进行研究从而进一步完善对建筑地域适应性的研究[4,5]。由此可见地域适应性的研究不仅仅是一栋建筑,或是一座城市,或是一种文化,而是多维度层面的有机融合。

1 原真性修复研究——秭归凤凰山古建筑群完善设计

1.1 文化真实性

1)秭归凤凰山所叙述的是屈原伟大的爱国主义精神与浪漫主义情怀,通过修缮重建屈原祠(如图1所示)与文物展馆营造名人文化氛围,弘扬中国传统文化,继承和发扬屈原精神。

2)屈原精神所带来的秭归骚堂词、杨林堂鼓、划龙舟等名俗活动是不可替代与模仿的,不仅能突出中国地域文化的底蕴,增加文化内涵,更能强调地域文化的真实性。

3)秭归凤凰山古建筑群皆为木结构建筑,其中江渎庙(如图2所示)是整个古建筑群的灵魂,几乎该片区的古名居都受到了江渎庙的建筑风格的影响,所有建筑不仅吸收了北方管式建筑的做法特点,而且具有江南建筑的风格技巧,形成了独具特色的建筑技术和建筑工艺,能充分体现出秭归古镇的古风古貌和峡江地区的建筑文化。

1.2 空间完整性

1.2.1 内部空间

在古建筑群保护与修缮过程中,发展的核心是人,建筑是为人而建,为人而用,以满足当地居民生活环境需求为基本原则还原古建筑的内部空间,修缮古建筑存在的安全隐患。只有将当地居民的生活需求和生活习惯融入到古建筑的保护与更新中去,才能最大化的保证古建筑群的完整性,才能实现古建筑群文脉的延续和文化的传承。

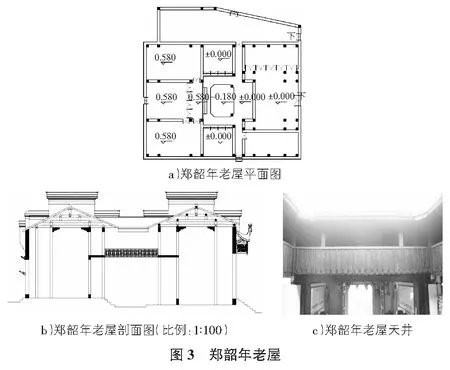

在这片古建筑群中,多为四合院天井屋,其中最独具特色的莫过于郑韶年老屋(见图3),郑韶年老屋建于清代,依山而建,坐南朝北平面呈长方形,二进二层院落,布局四合院式,以厅堂、天井和堂屋为中轴,两边辅以厢房。主体梁架为穿斗式。该形式的民居的建筑充分考虑了如何与周边的自然环境紧密结合,从而达到“以人为本,天人合一的境界”。

空间尺度上通过大小不同的处理,大的厅堂使人有种威严高大的感觉,而院落和厢房的小则体现出传统的道德人文主义及给人的体贴舒适感。

1.2.2 外部空间

一个历史场所的重现和美感,由整个古建筑群和自然环境组合形成的,在基于居民的安全原则下,还原古建筑群的原始风貌特征,修复古建筑存在着的安全问题,自然环境方面结合古建筑群的单体构成的整体最大化的还原或再塑,这样才能体现出古建筑群的价值[6]。

秭归凤凰山古建筑群的选址和中国大部分传统古村落一样选择背山面水,依山而建,选址于长江岸边雄奇险峻的地形从而达到烘托和表现自己的作用,同时也能体现出整体风貌与景观布局的顺应该地区的特殊的自然环境,又尊重历史文脉,为展现峡江地区特有的建筑的美学意境。

外部大小不同的道路尺度分别承担着不同的功能职责,也充分体现出古代的社会等级制度及“礼”。

2 建筑设计地域适应性研究

2.1 文化协同性——赋予建筑以灵魂

任何建筑都是屹立于一定的时间,一定的地点,一定的文化背景下,很多人把建筑比作流动的音乐,更多的是把建筑艺术化,而没有把建筑人性化,给建筑赋予灵魂,这样才能使建筑与环境更好的融合。而赋予建筑的灵魂就是某个时间,某个地段的人情风俗、生活方式与社会文化——地域文化。在建筑设计中将建筑与传统文化融合同时合理运用现代的科学技术与建筑技术也是建筑地域适应性设计中的创作源泉之一,在建筑与环境设计的过程中,地域文化可以充分表现历史文脉,再现地方文化、风土人情和风俗习惯,使建筑与社会文化和生活方式相一致,从而使建筑有一定的归属感,使建筑与环境极为密切。

秭归县凤凰山屈原祠经历千年有余,经历岁月的风霜,几次迁徙,数次的修缮重建,充分体现了屈原爱国爱民精神流芳百世,千古不朽,也充分展示出世人尤其是屈原故里的人们,对屈原世代怀念的不灭之情,这就是屈原祠的灵魂,这也是屈原祠在秭归给人们带来的归属感,同时还向人们展示了三峡的匠翁精神和建筑文化。从凤凰山古建筑群平面布局和建筑形式上看,很大的一部分是明末清初时受江浙、安徽等地的建筑文化以及徽商文化所影响,融入这些因素,并赋予与三峡地区的地域风格,就形成了如今的依山而建,随地形簇集式的布局,且每组建筑都有很强的封闭性,这也正体现了当时商人的财不外泄的观念。除了平面布局和建筑形式外,建筑的材质、灰塑和彩绘更是赋予民居以丰富的文化寓意。

2.2 空间适应性——“活”的空间设计

任何的人除了灵魂之外还有独一无二的实体存在,站在建筑的角度来看,使建筑人性化,赋予建筑以文化之魂,接下来就是给建筑塑形,这个形不仅仅指建筑的形体,而是建筑的内部与外部空间的设计。

建筑内部空间的设计需要以居民的生活环境的需求为基本原则,赋予建筑内部空间以居民的生活内容,这样建筑才能真正的“活”起来。除了满足人们的生活习惯和功能的基本需求,内部空间的设计还可以追求传统建筑的空间的灵活性和丰富性——四合院式的平面布局,这样不仅使建筑满足居住者的生理需求,还使建筑的空间层次分明,丰富而具有内涵,做到真正的“秀外慧中”。同时也可以体现出建筑本土的传统建筑空间的尺度感,考虑到人们的生理需求,还能满足人们的心理要求。

建筑的外部空间的设计首先就是尽力的适应自然,利用自然,改造自然。一个建筑的外部空间是由许多建筑和自然环境组合而产生的,可能会由一系列不同形式和风格的建筑与复杂的环境组成。因秭归凤凰山以山地地形为主,临近长江,所以凤凰山古建筑群基本背山面水,依山而建,依照山势进行随地形簇集式的布局,尽最大的可能去适应秭归的自然环境。在整体布局上充分利用自然条件进行规划和设计,凤凰山古建筑群的整体风貌及布局不仅顺应自然,还尊重当地的历史文脉,充分体现了三峡地区的建筑文化,完美展现了以屈原为代表的名人文化以及当地的民风民俗。因山地地形、人们生活出行及发展模式的要求,通过适当的改变地形,使各个古民居之间及古建筑群与外部的联系更加密切。

3 结语

对于建筑设计的地域适应性,无论是建筑与环境之间,又或是传统与现代之间,每一栋建筑,每一片街区或村镇,每一座城市,都是一个时代的产物,它们或是一成不变,或是不断发展与更新的,地域文化都是它们的灵魂,是它们之间过渡与融合的桥梁,不同的空间的设计手法就是渡过这个桥梁的手段或方法,只要处理好现代建筑与传统文化的融合,运用好空间的设计手法,任何建筑都能自然的屹立于时代发展的长河中。