开启黄帝的药匣

2019-08-03彼得·格温

彼得·格温

1620年版的《黄帝内经》,其文本最早被编纂成书是在2100年前,也收录了经络穴位图。今天针灸仍在西医中间引起争论,但许多人认同其对治某些症状的有效性。

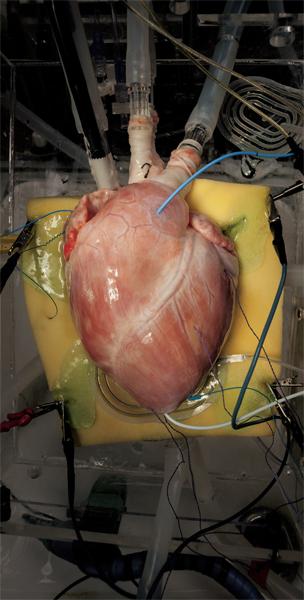

明尼苏达大学的实验室内,一颗猪心在被注入化学合成的熊胆汁酸后,可离体持续跳动数小时。中医用熊胆汁给患者治疗癫痫、心绞痛等的做法有一千多年历史。

詹姆斯·哈里森在他16年的美国职业橄榄球大联盟(NFL)生涯中,依靠这种形式的针灸和其他中医疗法帮助酸痛的身体恢复状态。“只要它能让我感觉良好,我不需要什么科学证据,”这位近期退役的球员说。

我手中正捧着一颗温热、搏动的心脏,差不多有垒球那么大,鲜亮而浑圆,由猩红和粉白的筋肉构成。

我能感觉到它的房室在收缩,听见它仍在鼓泵的液体咕咕作响。它的表面糊着黏液,散发出轻微的腥味。

我亲眼看着保罗·拉伊佐在一座地下楼层的实验室里把它从全麻的家猪体内取出、连上模拟动脉和经脉的管子,再用一次电击促使它恢复跳动——在那之后,这个器官已经活了快八个小时。虽然它离了猪的身体,却仍被某种看不见、说不清的原始之力驱动着,自顾自翕张不休。这景象已经出离怪诞,使我看得入迷,赞叹它的美。

这颗猪心能保持跳动,部分原因在于拉伊佐这位明尼苏达大学的外科医学教授把它泡在一种溶液中处理过,其化学成分参照了熊的胆汁。他用科学方法把一种可追溯至8世纪的古中医思想付诸实施,验证熊胆汁成分对机体的益处。

耶鲁大学的郑永齐教授在云南一所研究中心内检视三七植株。郑教授正在进行基于中医古方的草本制剂研究,包括一种已进入临床测试阶段的抗癌药物。

熊胆汁的市场仍红火地存在着。亚洲有专门养熊的产业,它们被关在狭小的笼子里,身上插着取液的导管。这种做法的不人道无可争辩,备受动物福利组织的谴责。尽管如此,当我捧着搏动的猪心,听拉伊佐讲解胆汁成分在熊冬眠期间保其内脏不衰、并可同样用于支持人类脏器的原理时,还是忍不住遐想熊胆是否能在当年救下我心脏衰竭的父亲,抑或在未来的某日救我或我的儿女。

在医疗保健的圈子里,很少有其他话题比传统中医药更能点燃高热的争论,而拉伊佐等众多研究者的工作使场面更加复杂。他们从前沿科技的透镜中审视老药方,获得了一些有趣的意外发现——可能会对现代医药产生深远影响的发现。从北极寒带到亚马孙流域,从西伯利亚到南洋岛屿,各支人类文化都发展出了自己的传统医药“秘笈”,但中国有着持续积累最久远的医学观察记录,因此坐拥可供科学家淘金的最大宝藏。

这些文本最早见于公元前3世纪,当时的中国医者开始分析人体、解读其机能,并描述了它对草药、推拿、针灸等治疗方式的反应。在超过2200年的岁月里,一代又一代学者不断扩充和锤炼着这门学问,从而传下来一系列经典文献,汇总了对每一种健康问题的处理方法,从普通感冒、性病到肢体麻痹和癫痫。这些知识被收纳在一部部具有谜般题目的著作或手稿中,比如《脉经》(3世纪)、《千金方》(7世纪)、《外台秘要》(8世纪)等等。

青海一家农场在晾晒据称具有改善睡眠、体力等功效的枸杞。国际市场对这种浆果的需求正把它推向新的种植区,例如中国西北部的青海省,那里的枸杞长得更大,但果实的功效会随土壤、气候的差异而变动。

近至20世纪初清帝被孙中山——他本人原是一名受西式训练、倡导科学治疗手段的医生——掀起的革命推翻时,传统医药在中国仍是疗疾养生的首要方式。今天,中国内科医生是按照当代精密医疗技术的规范来培训和认证,但传统医药仍是国家保健体系中富有活力的部分。大多数中国医院都设有专以古老疗法看病的科室。习近平主席指出了传统医药降低患者花费、推出革新性治疗对策的潜力。他曾把21世纪称为传统医药的新黄金时代。

服用这个药方的癌症患者几乎全部体验到恶心等症状的减轻,但还出现了其他效果:他们的肿瘤比未服用该药的患者缩小得更快。

从科研的角度看,它很可能当得起黃金时代之称。包括加州大学洛杉矶分校、杜克大学在内的欧美顶级学府,以及亚洲的许多高等教育机构,都有科学家在审视传统医药对于癌症、糖尿病、帕金森等顽疾的治疗对策背后有怎样的科学原理。

将传统、现代医疗手段融合使用之举也扩散到了保健领域的消费者一方。当美国人不能从西医那里获得功效时,他们越来越多地求助于传统疗法,其中引人注目的有已被部分医疗保险计划覆盖的针灸,和得到许多职业运动员背书的肌肉治疗——拔罐。互联网推动了草本方剂的流行:它们常常比医生开出的处方药品便宜,患者可以通过在线阅读了解某个传统药方,从亚马逊网店订购药材,在家看youtube视频学会煎药方法。这一切造就了替代医学门类的壮大,2017年全美草本补剂销售额突破80亿美元,自2008年以来增长了68%。

抨击传统中医药、将之斥为伪科学和骗术的西方医生也不在少数,他们指摘其中一些荒诞不经的古老说法,比如放鞭炮驱邪,或者仍被尊奉的神秘概念如“气”(从繁体字形看意为“米上升起的蒸汽”)。还有人斥责中医用动物身体部位入药,并警示其草本汤药可能带有潜在危害。

“很少见到能客观看待它的人,”德国医学史家文树德说。他是中医药史方面的一位国际权威,对于中医在当代被误读的现状则常常扮演毫不留情的批评家,他不仅收藏、翻译了数以百计的古代医书,还正与一家中德合资创业公司联手发掘这些著作中针对特定疾病(例如癫痫)的疗治之道。“人们通常只会看到他们想看到的,”他说,“无法全面审视它的优劣。”

我撞上这个马蜂窝般的辩论场是因为写了一篇关于野生犀牛被偷猎取角的报道。中国有的古代方剂用犀角入药治疗发热头痛,我在越南也看到有患者用它治宿醉和化疗引起的副作用。多项科研结果已确证,由角蛋白构成的犀角(与人的指甲成分相同)被吸收后引起的药理反应微乎其微;但有些患者可能会因安慰剂效应而感到症状缓解。文章发表后,我收到一堆愤怒的读者来信,骂中医“无知”、“残忍”、近于“巫术”。

这些批评并非毫无根据。亚洲犀角贸易是把犀牛种群推向灭绝的一个首要因素。除了熊,还有许多其他动物——包括虎、豹、大象等几个濒危物种也在野外遭到盗猎,或被畜养以收取入药部位。

但现代医学也有它自己的争议。许多大销量抗抑郁药的有效性仍是被热议的话题,有些调查显示它们的效果并不比安慰剂强多少,然而营销宣传铺天盖地,医生广泛用于处方,形成几十亿美元的大生意。(这不是说抗抑郁药不起作用。如果患者的症状得到缓解,就可以称为有效,但这效果未必是源于药品中的化学成分,正如犀角中的化学成分未必对服用它的患者所获得的疗效负责。)再考虑到其他显著事例——处方中过度流行的阿片类药物、医生参与鼓吹的时尚食谱、站不住脚的手术建议——那么西方人对传统中医药的攻讦会显得虚伪多于良知。

在这个论题上,蛇油可以提供一些启示。在美国长期被当成骗局同义词的“蛇油”实际上原指一种用半环扁尾海蛇脂肪制成的中国传统药膏。历史学家称这种药膏于19世纪随修建铁路的华裔劳工传入美国,他们以之治疗关节和肌肉的痛症。它的声誉败坏是美国商贩用矿物油冒充蛇油所造成的。

事情的转折来了:当代研究表明半环扁尾海蛇的脂肪——某些传统中医方剂会用到的一味药材——其ω-3脂肪酸含量比鲑鱼肉还要高。已知这类成分具有缓解炎症、移除有害胆固醇、减轻抑郁的作用,现在已被应用于数种皮肤护理产品。本世纪初,日本科学家把海蛇脂肪喂给实验鼠后,观察到它们游泳和在迷宫中认路的能力都有所提升。

“泼洗澡水别连孩子一起泼出去了,”美国耶鲁医学院的药理学教授郑永齐笑道,“大家都忘了,有一种资格最老、效果最明确、后来经过科学手段验证的药品就是源于传统医药,它就是阿司匹林。”古埃及人会用桃金娘树的干叶子来止痛,而在公元前4世纪,被后世视为西医之父的希腊医生希波克拉底给发烧患者开一种从柳树皮中提炼的药——但直到19世纪欧洲的科学家才弄明白,这两种药材的活性成分都是水杨酸,并实现了化学合成。今天,以它为主要成分的阿司匹林极其廉价,堪称世上性价比最高的药品。

“这一切都始于古人观察到柳树皮的药性,然后把它用于治病,”郑永齐说,“这个案例是先有医药后有科学,而不是反过来。”

阿司匹林远不是唯一自古藏身于传统药剂中的现代产品。1972年,也就是郑永齐在布朗大学完成药理学博士学业的那年,一位名叫屠呦呦的中国化学家宣布发现了一种抗疟疾物质,其最初线索来自一部4世纪药方书中提到的中国草药。

越南战争期间,屠呦呦参与了一项任务:帮越共队伍抵抗疟疾——他们的伤亡约有半数是该病造成。西方卫生领域的研究者也在试图攻克这个难题,筛选过的化合物有20万种以上。但屠呦呦的思路是:答案或许藏在古中医典籍中。她测试了几种清热类的草药后,找到一种利用黄花植物“青蒿”(Artemisia annua)的治疟方法。由此研发出的药品名为青蒿素,迄今已拯救过数以百万计的生命,并为她赢得了2015年的诺贝尔医学奖。

在耶鲁大学跟着郑永齐参观他迷宫般的实验室时,我的鼻子简直要疯掉。他的团队正在分析多种植物药材的性质,以审查其药用价值。在各种化学实验叽叽咕咕的声响中,我闻到了黑胡椒、迷迭香、樟脑、生姜、辣椒、肉桂還有其他叫不上名字的气味。嗓子后壁发痒,想打喷嚏,我却发觉突然想吃泰国菜了。

郑的办公桌上有一个以他相貌为模版的摇头娃娃,是员工们送的。人偶西装革履,跟他本人日常偏爱的松垮垮的毛衣不同,但面容上捕捉到了他的深沉气质、光脑门和大耳垂——按照中国传统应该是长寿之相。照我的第一印象,郑看上去像是那种刻板的传统中医拥护者。虽然他从台湾迁居美国后已过了五十年,说英语却仍带着浓重口音,74岁这个年纪也意味着他属于仍与许多旧传统有深刻牵系的那代人。“但我当初对中医药真没多少了解,”他说,年幼时父母都是带他到西医诊所看病的。

成都一家诊所的传统行医者在为一位患者诊脉,其他人排队等候。接着他会检查对方的舌象及其他身体部位以确定症状,然后开具使身体恢复平衡状态的处方来对抗疾病。

给成都一名两个月大的婴儿洗药浴,用意是在闷热的夏季给身体清火解毒,体现的是整体防患于未然的中国哲学,而不是等疾病出现后才去对治。

美国西弗吉尼亚州贝克利的一家诊所内,杰夫·亨德里克斯在接受针刺加艾灸的复合疗法,来消除四年军旅服役中留下的痛苦——他的伤病包括脑伤、颈椎间盘突出、骨刺、头痛、手麻和创伤后应激障碍。这种传统疗法的应用已得到美国退伍军人事务部批准,可降低对常规药品的需求。

郑之前的研究工作一直稳稳立足于科学范畴,比如针对乙型肝炎等慢性病研发抗病毒药,但他也想知道是否还有其他源于青蒿之类天然药材的特效药等待他去发现。现在他已找到一种有望使癌症治疗发生突破性进展的药物。他打开一个罐子,递给我一小撮粉末——那是含有四种药材、代号为PHY906的复方制剂。

“你尝尝,”他说。我放了一丁点在舌头上。是苦的,有几丝甘草味。

20世纪90年代,郑永齐注意到许多癌症患者因为忍受不了腹泻、剧烈呕吐等副作用而中止了化疗。能完成整个疗程的患者往往存活最久,他推想到,减轻化疗副作用应有助于延长预期寿命。他还知道中医拥有许多对治恶心腹泻的草本良方。

他的同事刘淑慧是制药化学专家,而且通晓古汉语文献,对耶鲁图书馆内浩大的早期中医典籍进行了检索。在《伤寒论》中,她发现了印在微微起皱的竹纸上、有1800年历史的药方“黄芩汤”——黄芩、芍药、甘草、大枣四味混合,对治症状的描述有腹泻、腹痛等。

郑的团队开始以不同的成分配比试用这个药方。过去20年间,他们的实验对象已从小鼠进展到正在接受癌症治疗的患者(在美国国家癌症中心的监督下进行)。结果不负所望,服用这个药方的患者几乎全部体验到恶心及其他胃肠道症状的减轻,但还出现了其他效果:他们的肿瘤比未服用该药的患者缩小得更快。

“我没预料到会这样,”郑说,“所以现在的问题是,原因何在?”

美国强生、百时美施贵宝公司都是抗癌药的大生产商,它们也想知道答案。在费城的一次制药业会议上,我听郑永齐的儿子郑培堃向一线药企的代表们讲解了目前已知的PHY906功效原理。43岁的培堃毕业于斯坦福大学,还拥有MBA学位,与他父亲共同组建了一家公司来营销PHY906并开发其他草本药物。他穿一套合身的炭灰色正装,普通话、医学术语、硅谷流行语都说得很溜,使他在成为富有说服力的倡导者之余还可胜任东西方医学世界之间的桥梁角色。

培堃說,通过分析被投喂上述药方的小鼠体内的肿瘤,研究人员注意到能蚕食癌组织的巨噬细胞数量显著上升。各种药材间的相互作用似乎是关键所在。“这里屹立着真正的前沿,”培堃说,“PHY906是鸡尾酒式的复方剂——与最终证实对艾滋病患者有效的‘鸡尾酒疗法有相似之处。我们只是把原始配方拆分,然后重组成基于现代科学的治疗方案。”

培堃告诉参会者,迄今PHY906已被应用于8次人体试验,作为结直肠、肝、胰腺等癌症的放化疗辅助用药,“我们希望PHY906成为FDA批准的第一个复方草本药物。”会后,几名制药公司代表把他拉到一边私聊。

培堃和我乘坐一辆现代子弹列车冲向中国腹地。行驶的顺畅感非常出色,我们就像在铁轨之上飘飞。与此同时,古老的中国在窗外闪身掠过,灰色的冬季天空下是一幅无尽的农田拼贴画。培堃同意带我走访他们的药材产地,条件是我不能对外透露农户的全名或其所在地,他们父子与中国台湾的合作方——中药制剂公司“顺天堂”都视这些信息为知识产权。

在我看来中国的这片地区好像某个版本的堪萨斯州,地势平整如桌面,整饬的田地绵延到视野尽头。但在小麦、稻米、油菜田之间,还有数以千计的农民在照料一块块药田。由于全球对草本方剂的需求增长,中国农户已经把越来越多的田地投入 数以百计药用物种的生产。2017年,中国的药材种植业创收约250亿美元。

但是先别急着辞职去种草药,这里有个问题:药用等级的植物种植难度非常高。每株药草的化学效力起伏很大,依赖于许多因素——土壤中的矿物质,种植地的海拔高度,收获的时节与方式。然后还有多个亚种混淆的弊病,它们可能长得难分彼此,但在化学成分上有少许差异。

如果是在美国,随便问一个瘾君子不同的大麻品种有什么差别,他准能滔滔不绝。或者问问咖啡种植户就知道,埃塞俄比亚某地区出产的阿拉比卡咖啡豆,咖啡因含量能比同国另一地区的产品高六倍;而研磨、冲泡方式的区别又可使同一款豆子释放出不同的咖啡因量。

这些复杂因素也是美国食品药品管理局(FDA)迄今只批准过两种草本处方药的部分原因。获批的分别是用来治疗尖锐湿疣的绿茶提取物,和用秘鲁巴豆的树液制成的腹泻药,它们都只含有一种药材,而PHY906有四种,这意味着必须控制住更多变量才能拥有药性恒定的产品。

“可能就是这种复杂性导致了现在尚无FDA认证的复方草本药的局面,”培堃说。

当我们终于来到一块出产PHY906药材的田地时,坦白讲我有点失望。除了地头姓陈的农民在讲普通话这一点之外,各处看起来都跟堪萨斯没两样。他穿着糊满泥巴的靴子和一件沉重的防寒大衣,戴棒球帽,抽出自己的苹果手机让Siri把药材的中文名译成英文。手机答出“Peony”,芍药。

在成都某处进行的一场“火疗”:把用酒精浸透的毛巾蒙在患者身上,点燃,使皮肤升温、毛孔打开,再涂敷草本精油。这种做法旨在治疗关节痛等不适,但其效果尚未得到科研证据支持。

我们在他的芍药、黄芩田里参观时,他讲解了自家的轮作、水土分析、播种及收割程序。他说,在发货前,顺天堂的技术人员还要做多项测试来确认植株品种,筛查微生物、毒素和重金属,完成其他质检项目。

“你听说过从农场到餐桌吧,”培堃说,“我们这里的设想是从农场到床头柜。”

我告诉他这听起来挺像一句推销词。但并不是吹牛——老陈说:“大多数做方剂药的公司都不是从我们这样的农场进药材。他们从亳州拿货。”

如果从美国亚马逊网站买中国药材,你订的货大有机会要路过东部城市亳州——中药界的“宇宙中心”。每天这里都有一万个商贩把数千种不同货品卖给来历遍及东南亚各地的三万名买家,而所有这些人都挤在一栋形似圆顶体育场的庞大建筑里。

我造访亳州的那个早晨,集市已然红火得像个蜂巢。我曲折往复地走着没有尽头的通道,经过一座又一座巨洞般的房间,每一间里都挤满了盆子、口袋、货格和推车,堆放的药材看似容纳了世上几乎每一种动物、植物、矿物制品,包括某些匪夷所思的品类比如鹿鞭、人胎盘、水牛角和干海马。约有食杂店大小的一个区域里专卖可治百病的人参,有红参、白参、野参、园参,有干有鲜,要价从几十到几万。在虫类专区,我数到第11种蜈蚣之后就懒得数了。

我来到此地就是为了看看全球市场上最大宗中药产品的来源。在这里似乎能找到每一味药,但关于原产地、种植方式却没什么线索。我当然毫不费力地找齐了凑成PHY906的四种药材,但全都是中间商在经销,对货品来源不甚了了。

离开集市前,有味药吸引了我的目光。在鹿茸专营店附近的一个区域,我看到玻璃柜里摆着一排瓶子,里面是發黄的液体。我问摊主那是什么,他找了邻店的人来当翻译。“从熊身上取的,”那个男子说,“很好的东西。”

保罗·拉伊佐喜欢熊。他在明尼苏达州长大,热爱户外活动,对本州森林里漫步的熊迷恋已久。作为明尼苏达大学可视心脏实验室的主任,他尤其感兴趣的是它们独特的生理机能,并与州政府自然资源部协作研究其冬眠模式。

成都同仁堂的传统药师在按方抓药,把混合的药材以单份剂量分装成一个个折纸包。患者带回家后会把它们煮成汤药口服。

郑永齐的耶鲁团队在实验室里培育了这株松杉林芝。该物种在动物实验中被发现能缩小结直肠肿瘤。“中国人使用草药已有许多个世纪,”郑永齐说,“对科学家的挑战在于要找出哪些药方有效果,以及原理何在。”

拉伊佐身形高瘦,留灰白长发,能随口说出一大串与熊有关的谜题。熊完全沉眠的时间可持续六个月之久,而身体安然无恙。它们的呼吸可放缓至每分钟两次,体温下降百分之十,换了人类就会出现低温症。它们定期损失一半以上的体脂,却不损失肌肉。它们的心脏可以停跳20秒,血液却不会凝结。人类的心脏停顿几秒就会出现致命的血栓。然而如果有捕食者靠近,冬眠的熊还可以醒来保卫巢穴。

“就算是这样它的心脏也不会受损,”拉伊佐说。

最早提到熊胆的中医典籍是8世纪一部40卷的专著,名为《外台秘要》。它推荐用熊胆汁来治发热、痔疮乃至肝病等等。1902年,一名瑞典科学家从熊胆中分离出一种化学成分,后来将之命名为熊去氧胆酸,它现在被应用于治疗肝病和胆结石的药品中。

但拉伊佐等研究者相信还有许多奥秘藏在熊胆汁里。它由熊的肝脏制造、存储于胆囊,然后作为激素分泌到血流中。他们正致力于研发一系列相关特效药,用来治疗肌肉营养不良以及长期卧床患者——后者可能会在三周内损失一半肌肉量。

拉伊佐鉴别出三类可能触发冬眠状态的胆汁成分——脂肪酸、胆汁酸、δ-阿片类物质,有望成为心脏病患者的福音。在前文那项猪心实验中,他先把一剂胆汁成分混合液注射到猪心周围的保护膜中,使之浸润心区一小时,然后才将心脏摘出体外。

在数百次实验中,他看到构造非常接近人类心脏的猪心在离体后,保持跳动的时间可达常态下的两倍。这意味着该项技术对于人体可能有许多用途。

最引人关注的一个方面是,来自器官捐献者的心脏离体保持活性的时间可以拉长了,而在移植到受捐者体内后又能加快启动。目前,一颗离体心脏必须在最多六小时内完成移植,而美国每年有300名患者因等不到捐献的心脏而死去。

“如果我们能把一颗活心离体保存24小时,就能送到世界任何地方,”拉伊佐说,“这会让可获得的捐献器官数量大增,一举改变整个移植医疗领域的状况。”

我问他中国人服用熊胆汁的做法是否真能带来健康裨益。“可能有,”拉伊佐说,胆汁的化学成分可进入服用者血流,扩散到心脏和其他脏器。他表示不会纵容养熊取胆汁的做法,强调那些化学成分是可以人工合成的,但科学有科学的局限。古代中国人不明白熊胆汁对人体的具体作用机理,却观察到了它的药效。

我捧着那颗猪心,能感觉到它的律动在变慢,最后终于停止。猪几小时前已死去,现在它的心脏也停了。心的颜色似乎转暗,就像鲯鳅死在渔夫手中时会褪去身上电光般的色泽。我想知道,它们消逝的那部分会不会就是中国古人称为“气”的东西。

我想起在医院中握着父亲的手、感觉到他的脉搏最终停止的那一刻。我突然觉察到自己的心脏在胸腔里一缩一张,并对它的其他神秘之处感到好奇。