不朽的尸体

2019-08-03凯西·纽曼

2015年3 月在去世后的第一阶段,波特躺在实验室里,身上裹着聚乙烯醇,在-26°C冷冻,然后被切成2.7万片,又以数字尸体的形式复活。她把自己的遗体捐献给了科罗拉多大学安舒茨医学园区,用于教学。

2005年8 月因为车祸,苏珊·波特不得不坐轮椅,但她喜欢横冲直撞,有时还很鲁莽。“那不是我的轮椅,那是我的凯迪拉克,”她曾经对一名医生厉声说道。她一个人住在丹佛郊区一套朴素的公寓里。

波特出生于德国莱比锡,这张照片是她三岁的时候在自己的祖国拍摄的。不久之后,她的父母移民去了美国,把她丢给了在德国的亲戚。在那里,动荡的政局、希特勒的上台,以及“二战”都给她留下了创伤。背景中鬼影似的CT扫描片是在她87岁去世时拍的。多年前的车祸,导致她的颈椎需要用金属丝固定。

苏珊·波特在捐出自己的遗体之前,要求先去“冻肉柜”看看。她看到了那间屋子,看到了那台机器,一刀就能把她的身体组织切成一张纸那么薄。

苏珊·波特很清楚,死后,自己的身體会经历什么,包括种种的细枝末节。

在生命的最后15年里,波特随身带着一张卡片,上面写着这样的话:“我希望将我的身体用于可视人项目之类的用途,也就是说做成图片影像,可在互联网上用于医学教育……如果我死了……请联系维克多·斯皮策博士……接收遗体有4个小时的窗口期。”

波特知道那些细节,是因为在她去世前十多年,就参观过以后会接收她遗体的那个房间,看到了将把她的身体组织切得跟纸一般薄以便成像的那台机器,还听科罗拉多大学安舒茨医学园区人类仿真中心主任斯皮策解释了整个过程。

我想去看看那个“冻肉柜”,她告诉他,她指的是菲茨西蒙斯大楼的NG 004号房间。菲茨西蒙斯以前是一所陆军医院,位于美国丹佛附近的科罗拉多大学医学院内。“我要把里里外外都看个遍,再捐出我的遗体。”

“这是个关于死亡的故事。”维克多·斯皮策在2004年3月对我说,那是我第一次见到他,讨论他与波特合作的事情,“但在这个案例中,我们谈论的是未来的死亡。”事实上,这是两个大活人之间的一段往来故事:一个是科学家,他的愿景是创造一个突破边界、21世纪版的《格雷氏解剖学》;一个是自愿参加一个只有在她死后才能实现的项目的女性。可以说,在苏珊·波特生命的最后15年里,她是为维克多·斯皮策而活。

2017年1 月人类仿真中心主任维克多·斯皮策准备撬出波特在髋关节置换手术中留下的一根钛棒。如果留在原处,它可能会损坏刀片。由于尸体被冻住了,必须给她的髋关节解冻才能移除假体。

2015年2月16日早5:15,波特因肺炎去世,享年87岁。她的遗体从头到脚长1.55米,背部到前胸厚25厘米,两肘间的宽度为48厘米,遗体被置于温度为-26℃的冰柜里冻实了。

大约两年后,斯皮策和一名助手用一把双人横切锯,把波特冷冻的遗体切成四块,这是一个将持续数年的过程的第一步。最终,斯皮策将复活并重新配置波特的身体,使其成为一种数字化身,能够与医学院的学生交谈,帮助他们了解她的身体在生前是怎样的。

那是灵光乍现的一刻。假设有一具虚拟尸体,你可以不停地解剖它,然后敲击一下键盘,它又会像《圣经》中的拉撒路那样重新变得完好无损,这样的情景怎么样?

解剖学是医学的基础。美国军医大学医学史荣休教授罗伯特·乔伊说,身体就是我们让医生看的东西。“医生问诊:‘怎么了,哪里不舒服?为了给人治病,医生必须先学习身体的结构。”

2003年4月斯皮策和波特之间的关系并非没有温情。她叫他“幽灵”,并责怪他不爱给她打电话。“我想她会希望我每天都去看她。”他恼火地说。波特承诺将遗体捐献给他的项目,称这将帮助医科生成为富有同情心的医生;斯皮策致力于实现她的愿望。

为了了解身体结构,医学院的学生入学第一年就是解剖尸体。“死人教活人”是一个医学信条。

一定程度上是因为不得亵渎尸体的禁忌,所以直到14世纪,人的尸体才用于教育。当时,解剖往往是在公共场所进行的,但学生自己不动手。到了16世纪,帕多瓦大学的教授安德烈亚·维萨里把学生带到了解剖台边。

约翰·霍普金斯大学医学史系的教授玛丽·菲塞尔说:“维萨里让解剖成为了医学院的一部分。”希腊医生盖伦解剖了猪、狗和猿。菲塞尔解释说,在16世纪,维萨里坚持自己超越时代的创新观点,即人类的尸体是让医生了解人体的最好办法,而且学生应该做解剖。

解剖尸体就像是考古挖掘。为了达到最深一层,需要从上往下进行解剖。这个过程令人焦虑,也令人着迷——这是一种近乎带有宗教色彩的医学院入学仪式。

“我还记得第一次捧着一颗心脏时的情形,”马里兰州贝塞斯达国家医学图书馆的前解剖学家唐纳德·詹金斯(于2017年去世)噙着泪对我说,他谈到一具他曾经解剖过的女尸 ,“她结婚时,身体里跳动的就是这颗心脏,”他说,“一想到它我就忍不住哽咽。太震撼了。”

今天的学生花在解剖室里的时间变少了,因为有太多的新兴科学——例如分子遗传学领域——迫切需要他们的关注。在20世纪初,根据已故的科罗拉多大学解剖学系前系主任戴维·惠特洛克的说法,医学院学生要花1000个小时学习解剖。细胞与发育生物学系主任温迪·麦克林说,现在所需时间不超过150个小时。

国家医学图书馆负责高性能计算和通信的副主任迈克尔·J. 阿克曼有一天突然受到启发。1987年,他在华盛顿大学就医学院的计算机教学发表演讲。“讲座结束后,解剖系主任说:‘如果你想用电脑进行教学,就应该把它用于解剖。”2005年,我在阿克曼的办公室采访他时,他回忆道。他得知,解剖很棘手。如果从尸体上方向下做解剖,就无法从另一侧看到解剖结构之间是如何相互联系的。

那是阿克曼灵光乍现的一刻。假设有一具虚拟尸体,可以不停地解剖它,然后敲击一下键盘,它又会像《圣经》中的拉撒路那样重新变得完好无损,这样的情景怎么样?

国家医学图书馆的可视人项目就是这么来的。1991年,科罗拉多大学由维克多·斯皮策和戴维·惠特洛克领导的研究团队获得了72万美元的政府合同补助金,用于购买数字影像“数据,呈现……由冷冻切片组成的……一个完整正常的成年人类男性和女性……的尸体”。(这个项目由美国的国家卫生研究院资助,最终耗资140万美元。)简而言之,斯皮策的团队接到的要求是,要将男性和女性尸体切成几毫米厚的薄片,并给各个部分拍照,这些影像就可以组成一个数字化的人体解剖学图解。

斯皮策的专长是解剖成像——用核磁共振成像和CT扫描把身体的里里外外拍个遍。他的这门手艺世界上会的人不多,就是将尸体全身成像,用作医学教具。人体内部的布局一直是他的兴趣所在。

多年后,从南科罗拉多大学的物理化学专业毕业之后,他到伊利诺伊大学攻读核工程和物理化学研究生课程,在那里,他遇到了未来的妻子安·舍青格,她现在也是科罗拉多大学安舒茨医学园区的教授。后来,他走上了医学物理学这条路,这是一个包括人体成像科学在内的领域。对他来说,真是再理想不过的职业了。

斯皮策花了两年的时间,才为可视人项目找到一具合适的男尸进行切割。“我们寻找的是一个正常的身体,身高不超过1.83米,没有外伤,也没有做过手术。尸体必须是去世不久的。那么,”他告诉我,“还有谁会比按期死去的人更新鲜呢?为此我们需要一个来源。恰好就是死囚牢房。”

这具尸体本应是匿名的,但当媒体发现可视人项目的第一具尸体是在得克萨斯州处决的罪犯时,很容易就猜到约瑟夫·保罗·杰尼根的名字。

这名39岁的杀人犯于1993年8月5日中午12:31死于注射死刑。斯皮策飞到得克萨斯州去收取这具尸体,将其冷冻,然后切成近2000片1毫米厚的薄片,并进行数字化处理。这些影像被上传至国家医学图书馆的网站上,任何人都可以提交申请获得数据。

一年后又有了一具女尸,来自马里兰州,59岁,死于心脏病,被实施了切片处理。此时,斯皮策的团队已经向国家医学图书馆证明了这项技术,他们将她切成5000多片,每片只有0.33毫米厚。在撰写本文时,已有4000多份可视人体数据的使用许可证被发出,申请理由从研发更好的髋关节到创造虚假碰撞假人,不一而足。

一天,在学校的一个演讲厅里,我观看了斯皮策演示他利用这些数据设计的一个解剖程序。利用鼠标的移动,他剥离了肌肉组织,露出骨骼,然后展示了大腿上部的横截面,看起来就像一块生肉。他分離了循环系统,并让它在心脏上方盘旋,从不同的角度展示它,然后将整个尸体重新组合起来。

尽管斯皮策继续为自己的公司——触摸生命技术公司开发医学教育软件和程序模拟器,但由国家卫生研究院资助的可视人体项目正式止步于杰尼根和那具女尸。

2006年8 月波特非常独立,购物都是自己去。她在轮椅上贴了一张写着“上帝保佑美国”的车尾贴,以此来宣示她的爱国主义。

2004年4 月她喜欢跟医学院的学生谈论她作为一个未来“可视人”的角色

2003年4 月波特的多名医生中的一位在为她进行全面体检,以收集她的病史的基本信息。她因罹患乳腺癌而切除了双乳。

2005年8 月斯皮策偶尔会到波特的公寓探视,或与她在医院的自助餐厅一起吃午餐。

2009年5 月作为斯皮策项目的捐赠人,波特重焕活力。她“收养”了科罗拉多大学的一群医科生,定期跟他们见面,还参加他们的毕业典礼(本图)。有些人跟她关系亲密,但也有人觉得她为人太苛刻。

2015年2 月斯皮策在检查波特的遗体,她被保存在实验室的冷冻室里。起初,他拒绝了波特的捐赠提议,后来他意识到了在其去世前录下她的音频和视频,对学生们来说是一件多么有价值的事情,才改变了想法。这个房间还存放着其他捐赠者的遗体,用于高级医疗培训和研究。

然后,苏珊·波特进入了他的生活。

苏珊·克里斯蒂娜·维切尔于1927年12月25日出生于德国莱比锡,“二战”后移居美国纽约。1956年,她嫁给了哈里·波特,他是长岛一家高尔夫球场的会计,两人在那里育有两个女儿。在丈夫退休后,这对夫妇搬到了丹佛。

她很瘦,脸长得像猛禽,不高兴的时候,浅蓝色的眼睛会眯起来。她说话带有抑扬顿挫的德国腔。由于一次车祸,导致她行走困难,平时用电动轮椅代步,轮椅跑起来一副风风火火、万夫莫开的架势。

遇到斯皮策之前,当时已73岁的波特就经常出现在科罗拉多大学医院及周围地区,这种状态已持续多年。作为一名残疾人权利活动人士,她曾坐着轮椅不请自来地闯入校长主持的校方高层会议,手里挥舞着一份需求清单。

你有兴趣在去世前跟我们合作吗?最后斯皮策问她。你是否有兴趣不仅把你的身体给我们,还有你的个性和见解?

2000年的一天,波特打电话给斯皮策的办公室。

“我是苏·波特,”她说,“我在报纸上看到了关于这个可视人的报道,我想捐出我的身体。”

“我想被切成片片。”

“她让我震惊,”斯皮策回忆道,“她坐着轮椅进来,开始谈论要成为一个可视人。”

起初他并不感兴趣。你不合适,他告诉她。可视人项目要解剖的是正常的、健康的身体。波特的身体因几十年的疾病已经变形,包括双乳切除、黑色素瘤、脊椎手术、糖尿病、髋关节置换和溃疡。“但我知道自己在撒谎,”斯皮策说,“我知道总有一天,我们需要开始考虑患病的身体。”那才是医生需要经常打交道的类型。

斯皮策想到做一个高级版本的可视人项目。你有兴趣在去世前跟我们合作吗?最后他问她。你是否有兴趣不仅把你的身体给我们,还有你的个性和见解?

斯皮策想在她活着的时候,用录像的方式记录她谈论自己的生活、健康状况和病史。斯皮策告诉波特,你的病理对这个项目来说不是那么有意思,但如果我能拍下你和医科生交谈的场景,当他们看着你的身体切片时,你可以告诉他们你的脊椎的情况——为什么你不想做手术,手术造成了什么样的疼痛,以及手术后你过着什么样的生活,那会很有意思。

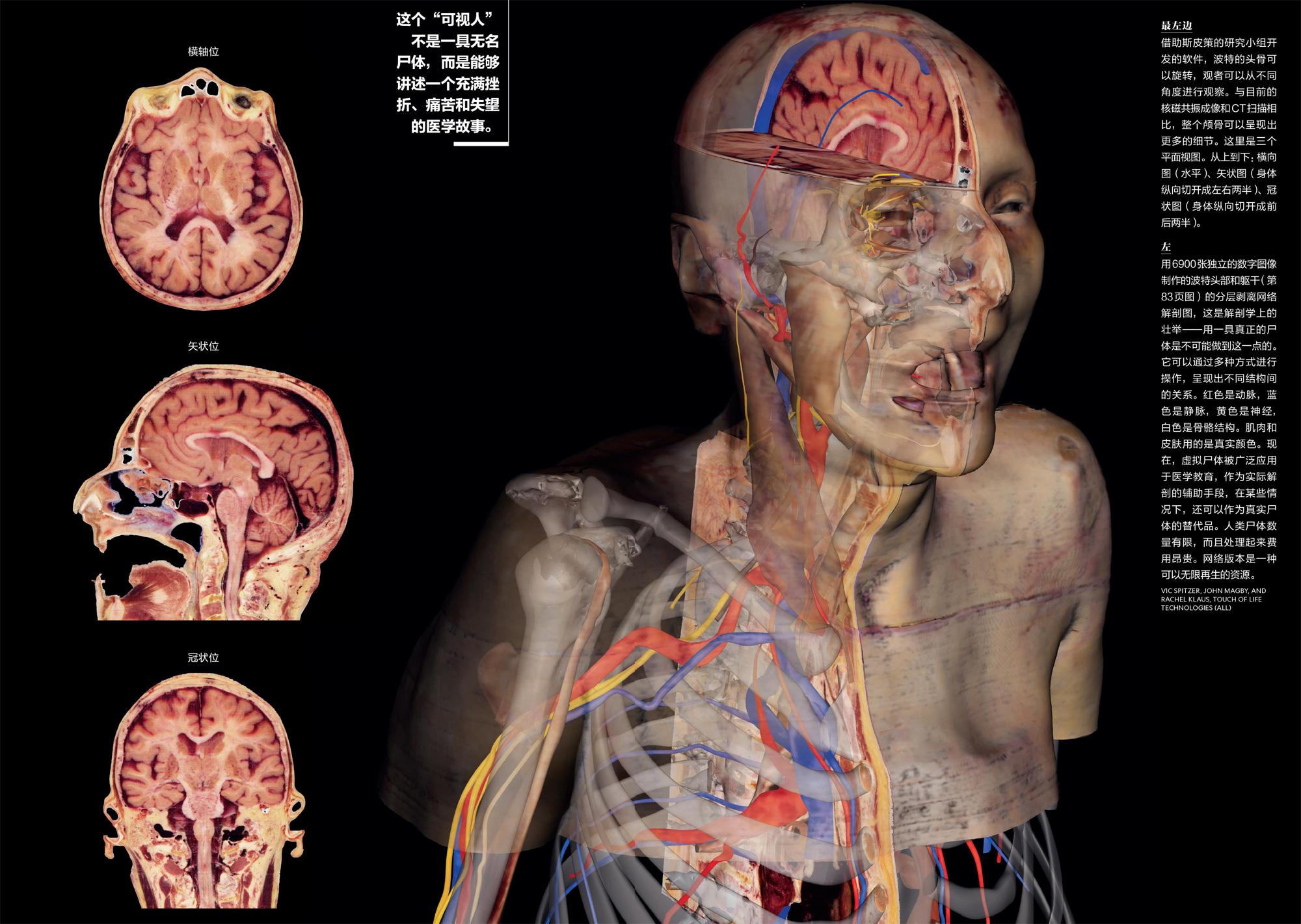

“他们会一边听她讲故事,一边看着她的身体。”他解释道,还说,她的视频和音频会让她给人的感觉更真实,让学生感受到情感。这个“可视人”不是一具无名尸体,而是一个充满挫折、痛苦和失望回忆的医学故事。波特的形象就跟其他的可视人一样,也会被放在互联网上,随时随地可资利用。

苏珊·波特签字,将成为一具不朽的尸体。

解剖一具尸体本身就并非易事。抽丝剥茧地弄清楚她的动机则是另一桩麻烦事。我第一次跟波特见面是在2004年,在一家护理机构。她一个人住在丹佛郊区的奥罗拉,因为在公寓里摔了一跤,导致腿部感染,所以住進了那家护理机构。

摄影师林恩·约翰逊跟拍她好几年了,但波特坚决拒绝见到“作者”——这是她对我的称呼。当斯皮策解释说,这个杂志项目需要有人参与进来写报道时,她才终于答应见我。

2015年2 月为了把波特的遗体变成一个“可视人”,斯皮策和助手吉姆·希思(右)为她涂上了一层聚乙烯醇,防止她的皮肤冻伤,还能提供身体组织和周围物质的对比。

2017年1 月实验室经理雷切尔·克劳斯(左)和斯皮策从波特的髋关节中取出钛棒,以免它损坏切割刀。

2017年3 月测量尸体,并做出适当的标记。切片机可容纳36厘米×56厘米×51厘米规格的解剖体。

2017年3 月斯皮策用双人横切锯把尸体切成四块,然后再切成头发丝一般厚的切片。

2017年3 月用于教学或研究的尸体都是无名氏,但斯皮策认识波特已有15年。当你开始切她的时候你在想什么?有人问他。“我在想,我在做她让我做的事。”他说

当我和约翰逊、斯皮策走进她的房间时,她正坐在扶手椅中。那是午饭时间前,波特开始发起“审讯”。

“你没打电话,”我们还没来得及张嘴,她就对斯皮策厉声说道。

“你这是要求我给你打电话超过给我妈,”他回答。

她不为所动。“那你应该多给你妈打电话。”

在与波特打交道的15年里,斯皮策一开始跟她见得比较频繁——通常是在医院的自助餐厅一起吃午饭。“你对她的回应越多,她就越不知足,”他曾经对我说,“我想她会希望我每天都去看她。我要是没接她的电话或者出差了,她就会生我的气。”他听起来有些懊恼,但又充满柔情。

她对自己的医生也是如此。医生被她赶跑了一个又一个。

“你想让医生陪你多长时间?”有一次,在她抱怨一位外科医生时,斯皮策这样问她,“如果有其他人要死了怎么办?”

她很需要关爱,对吧——当他告诉我这个故事时,我说。“是的,当然,”他回答,“我们大多数人都是。我们大多数人都想要有人握着我们的手。”

斯皮策明确表示,她随时可以改变决定。

“我从未过分,希望她死,”他告诉我,“她知道自己在做什么。我认为我自己符合她的遗愿。在那些年里,她从未动摇过。”

如果有人动摇了,那就是斯皮策。他曾经告诉我,他需要让自己相信,这个项目将对健康教育产生积极的影响。

通常,捐赠的遗体要始终是匿名的。在解剖室里,捐赠者名单上显示的是年龄和死因,而不会提名字。头部和面部——最有可能引发情绪反应的部位——会最后解剖,而且要一直包裹着直到最后。但波特的捐赠是一个公共事件。她跟斯皮策一起出席了一个可视人项目会议,还出现在非正式的医学院学生团体面前。

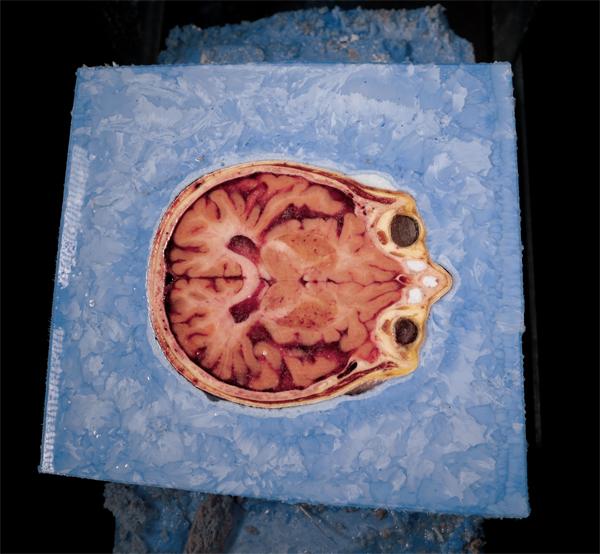

2018年4 月这个横截面是波特的头部,为了保持其稳定,它被包在聚乙烯醇中。头骨是在斯皮策称为“铣床”的冷冻切片机上从上到下一层层切下来的,可以看到她的大脑、眼睛和鼻子。波特被切成了2.7万片,耗时60个工作日。

有一次,她所在的老年诊室的一名工作人员指责她沽名钓誉。“你不过是想把你的名字刻在墙上而已。”他对她说。

波特怒不可遏。 “如果能帮助年轻人成为更好的医生,那就是我的目的,”她反驳。

她不是一個招人喜欢的女人,她自恋,有时心胸狭窄,但也很慷慨和体贴。她给医院的早产儿编毯子和帽子;自愿在医院的礼品店帮忙,直到因为不小心让轮椅碾过了一名男子的脚,被赶了出去;她还“收养”了一群一年级的医学生(他们称之为“苏珊队”),邀请他们一起吃午餐,送他们礼物,告诫他们要有同情心——她直言,她的许多医生就应该更多地展现出同情心。

“你从苏那里学到了什么?”我问乔西娜·罗梅罗·奥康奈尔,她是最具同情心的学生之一,那时候她已经从医学院毕业多年,成为了一名执业医生。

这个“可视人”不是一具无名尸体,而是能够讲述一个充满挫折、痛苦和失望的医学故事。

她犹豫着。“耐心,”她终于说。

她极度需要被关注,这是有原因的。波特经历过被人彻底抛弃的生活。在她小时候,父母去了美国,但没有带上她,而是把她留在了希特勒统治下的德国,留给了她的祖父母,那是一座将在“二战”期间遭到严重轰炸的城市。四岁时,她深爱的祖父死于严重的心脏病发作。十年后,祖母也去世了。她住进了孤儿院,之后才跟姨妈住在一起。战争结束后,她终于来到了纽约,但父母已经离婚,他们都没有去艾德威尔德机场迎接她。

她在德国经历了一连串痛失亲人和战争的打击,这令她在情感上付出了沉重代价。“我的皮跟河马皮一样厚。”她曾经跟我这么讲。

你最喜欢的歌剧是哪出?我在早期的一次访问中问她,因为我知道她是在欧洲音乐氛围最浓厚的城市之一长大的。

“《浮士德》。”她回答。

谁会在你的版本中扮演魔鬼的角色?

“我妈妈,”波特说,“我始终无法原谅那个女人。”

波特两个女儿中的老幺在母亲去世前与她取得了联系,但两个女儿都没有参加追悼仪式。从波特给我讲的版本来看,她们之间的关系充满恩恩怨怨,复杂得很,她还命令我永远不许给她们打电话。

毫无疑问,波特和那个将把她切成2.7万片的人达成的这笔交易给她的晚年增添了意义。事实上,这可能还延长了她的寿命。我原本相信,她身体那么不好,活不过一年,结果她又活了十年。

果如所料,她还想在死后控制这个项目。她希望在“被切”的过程中播放古典音乐,房间里要放满红玫瑰。她想把她的泰迪熊也冷冻起来,跟她一起被切成片。

斯皮策告诉她,没门。

“我们什么时候去看林恩拍的照片?”她曾经问我。

“你不会看到的,”我深吸了一口气,说道,“要等你往生之后才会公开。”

她一副无所谓的样子。

科学家和捐赠者之间的合作,在2017年4月7日那天有了结果。斯皮策一直在为他的项目四处筹集资金,但国家医学图书馆和潜在的企业赞助商对此都不感兴趣。他用自己公司的钱并在解剖学研究生的帮助下,继续推进这件事。把苏的遗体做成切片,是一个必须遵守的诺言。因此,在她去世两年后,斯皮策和几个学生站在了NG 004号房间里,17年前,波特曾来这里参观,期待着这一刻的到来。

斯皮策将包裹在蓝色聚乙烯醇中的尸体放在冷藏室的不锈钢桌子上。一块餐盘大小的硬质合金刀片开始将组织切成厚度为63微米、如头发丝般纤薄的切片。

她希望在“被切”的过程中播放古典音乐,房间里要放满红玫瑰。她想把她的泰迪熊也冷冻起来,跟她一起被切成片。

每切完一刀,数码相机就会拍下新露出来的表层。想象一下,你在慢慢地打磨一块木头,并且给暴露出来的每一圈的表面纹理层拍照。而且就像一块木头一样,苏珊·波特的肉身剩下的也是尘末。

斯皮策委托两名学生在切片室的门上画了红玫瑰——虽然不是波特要求的鲜花,但也算没有差太多。

下午4:50。由计算机操控、可以24小时不间断运行的刀片,开始切割她的躯干,随着冷冻组织的横截面被切下、拍照,在隔壁房间里,你可以通过监视器看到褐色的肝脏、金色的肾上腺,以及脂肪和肌肉构成的大理石花纹。为了满足波特的另一个要求,一名研究生用扬声器系统播放起了古典音乐。

是莫扎特的《安魂曲》。

1993年,斯皮策用了四个月的时间,将国家卫生研究院资助的那具男性可视人切成约2000片。24年后,苏珊·波特在60天里被切成了2.7万片。接下来的过程艰苦、耗时,要在每个数字切片上勾勒出组织、器官、血管等结构,以精确的细节突出骨骼、神经和脉管系统。这将需要两到三年的时間。

现在,当斯皮策在屏幕上看着波特的数字化切片时,他说,他看到了她的痛苦:扭曲变形的动脉、颈椎骨折后打入的固定用的钢钉、畸形的肾脏以及发炎的关节——让人看到了身体因衰老而发生的无情的退化。

至于让波特复活——让她与观者互动,斯皮策说,需要经过长期的努力。“我希望她能像Siri那样跟你说话,”他说,不过他也承认,这部分可能需要其他人去实现。在波特死后很长一段时间,她都将是一项仍在进行中的工作。

斯皮策经常就可视人项目发表演讲,2004年我第一次到丹佛时,看到他在跟一群高中生谈这个话题。

他对这个项目及其应用进行了解释——当学生解剖一具真实的尸体时,这些图像在解剖室里如何提供参考;基于数据的模拟器如何让外科医生练习技能。在虚拟病人身上,手术刀下的失误不会致命——这是学习过程的一部分。他对听得入神的学生说起了苏珊·波特的故事,以及他对扩大可视人项目功能的设想。

“我们最终想要的是一个能对外界做出反应的身体,”他说。

“你什么时候才会停手?”一个学生问道,这么问也许是想了解数字复活科学究竟能走多远。

“永远不会,”他回答,然后又说:“当尸体起身走开的时候,我们差不多就结束了。”

关于本文

《不朽的尸体》是一个延续了长达16年的故事。2002年,科罗拉多大学安舒茨医学园区人类仿真中心主任维克多·斯皮策找到我们的图片编辑库特·穆奇勒,提议本刊去跟踪他的项目:一名女性遗体捐赠者——她当时还活着——死后将被冷冻并切片,然后创造出一具数字尸体用于医学教学。摄影师林恩·约翰逊于次年开始了她的报道,并决定用黑白照片记录当时还健在的波特。在波特死后,她的数字化身将以彩色的影像出现。作者凯西·纽曼于2004年加入了这个报道组。