为什么德育在中国成了大问题

2019-08-02本刊主笔杨军

本刊主笔_杨军

2018年底,一场品格教育国际论坛在四川成都召开,本刊记者也应邀参加。会场上,中国老师对芬兰教育专家的提问令人尴尬又引人深思。

老师问:您讲了这么多“自然教育”,那芬兰的“品格教育”到底怎么做的呢?芬兰人回答:我们没有“品格教育”,或者说,我们所有学科、课程都贯穿了“品格教育”。

尴尬的是:品格教育这个译介于西方的概念,为什么反而在芬兰“没有”了?更进一步,品格教育、德育为什么在中国成了大问题?

儿童自杀与杀人

哲学家加缪在其名著《西西弗斯神话》中曾说,自杀是唯一严肃的哲学问题。在《局外人》中,主人公默尔索的杀人动机则被艺术地处理为“阳光太晃眼”。半个多世纪后,这两个成年人的哲学形象依然在不断放大,人类的自杀和杀人有增无减。

而对应现实,本期我们要谈的话题还更沉重:儿童自杀和杀人,已成为最激烈的道德和教育问题。

无需危言耸听,只要翻翻近两年的媒体报道,已足够触目惊心:

2017年4月,重庆一10岁男孩因不满父亲不准看电视从家中阳台跳下不幸身亡;

2017年5月,北京海淀一中学生及其母亲相继跳楼身亡,原因是孩子成绩不理想,父亲没收手机……(据网易、搜狐新闻等)

《教育蓝皮书:中国教育发展报告(2018)》收集了2016年10月至2017年9月间共392例儿童青少年自杀案例。归纳原因,家庭矛盾居首,占33%,其次学业压力26%、师生矛盾16%、心理和情感问题16%。(参见该书第257页,社会科学文献出版社,2018年4月)

从这些案例发生的时间节点,以及导致自杀的直接原因的相似性,我们很难说这是孤例。据媒体披露的一份较早数据,2007年《中学生自杀现象调查分析报告》显示,每5个中学生就有一人曾考虑自杀,占样本总数(涉及13省约1.5万名学生)的20.4%,而为自杀做过计划的占6.5%(据新华网)。但遗憾的是,正如《中国青年报》评论指出,中小学生自杀数据及相关研究至今仍是禁区。(据人民网)

如果说,中小学生尚处于自我意识及理性的萌芽期,导致自杀的大部分原因来自外部,而少年杀人可能就显得更残酷。就在2018年末,两起弑亲案再次震惊国人:

2018年12月2日,湖南沅江市泗湖山镇12岁男孩吴某因不满“母亲管教太严、被打后心生怨恨”,持刀将母亲杀死。(据《法制日报》)

2018年最后一天,湖南衡南县三塘镇一名13岁男孩罗某因与父母发生争执,用铁锤砸死双亲逃走。(据中新网)

如果放大细节,更恐怖。面对审讯,12岁男孩吴某回答:“我又没杀别人,我杀的是我妈妈。”而爷爷说:如果吴某半岁时,他父母不外出打工;如果他7岁发生车祸时,家人能引起足够重视;如果1个多月前,他不搬到新房与母亲生活,这三个“如果”哪怕有一个实现,或许悲剧就不会发生。(据红星新闻)

而对13岁男孩罗某,如果不是这次残酷的弑亲,可能永远不会有人去关注他的想法:“唉!学校太无聊了。”这是他最后一条QQ空间动态;被捕前,他逃到云南,还给他喜欢的女孩发信息:“我来云南了,可以说是逃过来的,我一个人在云南,云南洱海。”并和洱海南端的白族渔家女塑像照了一张合影:正午的艳阳直射在他的面庞上,过眉的齐刘海很厚,遮住了他的眼睛。

相比吴某,这个在大人面前“很老实、很本分,问什么都不说话”的小罗,可能很难有人想到他会杀害父母。(据《中国中学生报》)

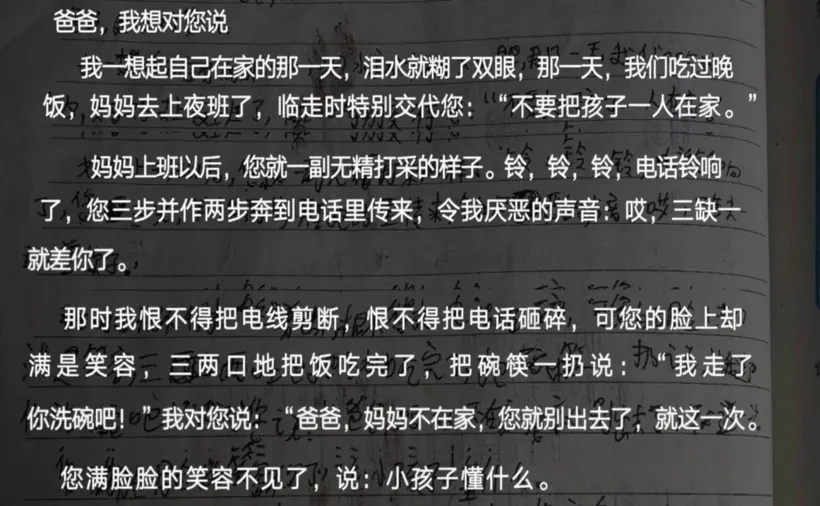

湖南沅江市泗湖山镇12岁杀母男孩吴某的父亲,坦言与孩子相处少、教育少

吴某康作文

“中国教育怎么了”

面对这么多残酷的事实,相信每个有良知的人都会审问一句:中国教育怎么了?

有人说是因为“应试教育制度”,有人说手机和游戏,也有人谈儿童心理学、法律空白,或家庭教育、生命安全教育缺失……每个原因都有一定道理,每个问题都正切中当下教育改革热点。但似乎仍然不够。

冰冻三尺,当人们面对个案时,可能很难意识到,产生这种“荒谬”和残酷的土壤已如此深厚和复杂。

2019年1月,以“德育变革”为题,本刊记者分成几批,先后在四川成都、巴中、遂宁、乐山等地的城市和农村采访了不下20所学校。

在这些地方,除了那少数几所现在可称为“优质学校”的学校,在很多城市学校,进城务工子弟占了一半以上。在大多乡村学校,留守儿童占了一半以上,甚至离异家庭也占了一半。隔代抚养、家教缺位成为常态,由此带来的心理健康和伦理道德问题都成了未来社会最严峻的考验。

据2018年民政部公布的数据,目前留守儿童有697万余人(其中四川76.5万,居首位),相比2016年下降达22.7%。原因是:减少的留守儿童随后变成了“流动儿童”。这一数据目前是1406.63万人(义务教阶段),近五年增加10.14%。(据南方网)

这迫使我们必须面对的现实是:在过去20年快速工业化、城市化和教育产业化进程中,大批优秀人才被吸纳进城市和发达地区,而乡村和欠发达地区就必须承担剩下的问题。少数学校可能占有了当地大半优势资源和生源,而其他学校就必须承担剩下的问题。

这不是简单的素质教育改革问题,而正如十九大报告指出,这正是人们努力追求“美好生活”的结果。

同样,我们必须承受的副作用是:整个社会的文化和教育生态失衡了,脱节了。不是“中国教育怎么了”,而是我们自己怎么了。

一方面,是百多年的传统中断,原来以家族和祠堂为核心的教育共同体消失,传统伦理道德失落,另一方面,虽然“拿来”了非常多西方文化和教育因素,但以现代家庭、社区和学校为核心的教育共同体却没有完整建立。

近三十多年的教育改革,虽然呈现出“百家争鸣、百花齐放”的繁荣局面,但各种观念迥异、山头林立,也始终未能形成整体优化配置的教育生态。教育问题反而变成了“焦虑经济”。

“阶层固化”成为热词不是没有原因。每个阶层都在努力争取“美好生活”,同时承担那个副作用。

足够简单的例子:为了尽量保证儿童安全,简单的校外实践教育也成为奢侈;为了尽量保证生活,父母陪伴孩子成为奢侈;为了保证“不输在起跑线”,有钱就可以进各类补习机构、发展音体美等各项“素质”,没钱就交给手机和游戏;有些孩子已经享受教育创新带来的红利,有的孩子还在争取自己的受教育权利……

在大多乡村学校,留守儿童占了一半以上,甚至离异家庭也占了一半。隔代抚养、家教缺位带来的心理健康和伦理道德问题都成了未来社会最严峻的考验。

享誉世界的芬兰教育,其德育已化为整个文化生态的一部分

一个芬兰问题的启示

那么,教育能做什么?更具体点,德育能做什么?

2018年底,一场品格教育(Character Education,或译品德教育)国际论坛在四川成都召开,本刊记者也应邀参加。会场上,中国老师对芬兰教育专家的提问令人尴尬又引人深思。

老师问:您讲了这么多“自然教育”,那芬兰的“品格教育”到底怎么做的呢?芬兰人回答:我们没有“品格教育”,或者说,我们所有学科、课程都贯穿了“品格教育”。

尴尬的是:品格教育这个译介于西方的概念,为什么反而在芬兰“没有”了?更进一步,品格教育、德育为什么在中国成了大问题?

芬兰教育已成为全球热潮。有人学习,也有人质疑,原因多样,但都很少意识到一个关键问题,不论是废除学科教育、采用“基于现象的教学”,还是不设全国统一考试、采用“贯穿学习过程的评价”,芬兰教育的改革都建立在那片适宜的、传统从未曾中断的文化土壤上。

芬兰倡导的自然教育,发端于法国哲学家卢梭。这种教育,不论是提倡“尊重每个孩童的个性”、亲近自然,还是让孩童成为“有能力、负责任,积极参与社会的公民,并关心其他需要帮助的人”,其核心依然是德育。在此基础上,西方教育家对现代和传统、科学和宗教的关系都进行了审慎思考。

尽管提倡宗教自由,但基督教、东正教仍然代表着芬兰的“国教”,父母有权决定儿童的宗教信仰,儿童也有权在学校获得本宗教的宗教教育。尽管拥有高度发达的制造业和市场经济,但芬兰人仍坚定地维护着自己的传统。

正如芬兰人那句名言:教育就是生长在文化大树上的果子。

因此,对芬兰教育的课程改革,可能有人也很难理解,在这里,几乎很少争论学前教育,“学童往往要待到七岁才上学”。因为,在此之前,通过免费的日间儿童照顾计划,家庭、社区和教会组成的教育共同体,儿童的身心基础已经建立。

这正是很多人误解和移植芬兰教育失败的根源。

换句话说,不是芬兰人真的“自然教育”“润物细无声”了,而是其德育已化为整个文化生态的一部分。中国的德育问题,现在被放大,正是这种文化生态断裂、亟需重建的表象。

“我们的未来就在这里”

因此,本期关注四川省的中小学德育变革,我们选取了两个重点:一是成都市《中小学生品格教育的理论与实践研究》课题组,一是巴中市开展的“立德树人,正品成格”新德育改革项目。二者以不同形式开始尝试重建以德育为核心的教育生态。

在前者,我们看到,社会主义核心价值观如何通过“24个品格”在课堂内外、家校合作落地操作。该项目从2014年的五六十所学校开始,发展到今天全省上千所学校。而后者,从市级层面自上而下地推动,对于构建一体化德育工作体系和“德育课程化、课程德育化”起到了至关重要的作用,并获得2018年四川省基础教育体制机制改革试点项目优秀奖第一名。

在本刊记者走访的20多所学校中,面对自身发展的优势和困境,几乎每所学校都呈现出不同的特质。有的整合地方红色文化和传统文化资源融入德育;有的则将体育、艺术、综合实践整合德育;在小学高年级和中学,以班级自主管理为抓手整合德育已成为常态。

很多学校只是走了小小的一步,孩子、家长和老师就发生了惊人的生命翻转。

在这些学校,有的不仅仅是感人的“道德小故事”,更重要的,对于那些薄弱学校,以德育为抓手,进行整合改革,在几年时间就促成了质的翻转。

以巴中市南江县长赤镇为例。随着城镇化推进,原来一所5000人的大学校被拆分成三所小学校。其中,长赤小学几乎完全新建,师资队伍薄弱,近一半以上为代课教师,而一半以上学生为留守儿童和流动儿童。对此,张元金校长以品格教育为抓手,进行“新德育、新课改”整合改革,在两年时间就进入全县前列,成为重构家庭、社区、社会教育共同体的中心力量。

同样的,在遂宁大英实验学校,漆英校长从2001年开始,以心理健康教育为抓手,关注学生心理、教师心理,持续整合课程改革,如今已成为川东地区的名校,成为教育部“首批全国中小学心理健康教育特色学校”。

类似情况,正是乡村学校改革的普遍缩影。他们没有发达地区的优质资源,也不可能和任何“超级学校”相比。

正如都江堰蒲阳镇中学副校长曹霞告诉记者:“面对教育投入不足、优质生源流失,你也无能为力,但你必须走下去。教育不是为了那一点点优质生源和资源,而是大多数孩子。再说白一点,我们,在这里,培养的大部分不是走到全国去全球去的人才,而就是希望他们留在家乡、建设家乡的人才。我们的未来就在这里。”

这二十多所学校的变革向我们表明,比起其他很多昂贵的、或形式上的教育改革,以德育为抓手的教育改革不仅能带领学校迅速走出教育不均衡发展带来的困境、改变区域生态,更重要的是,这是真正为中国的未来发展修复伤痕、积蓄力量。