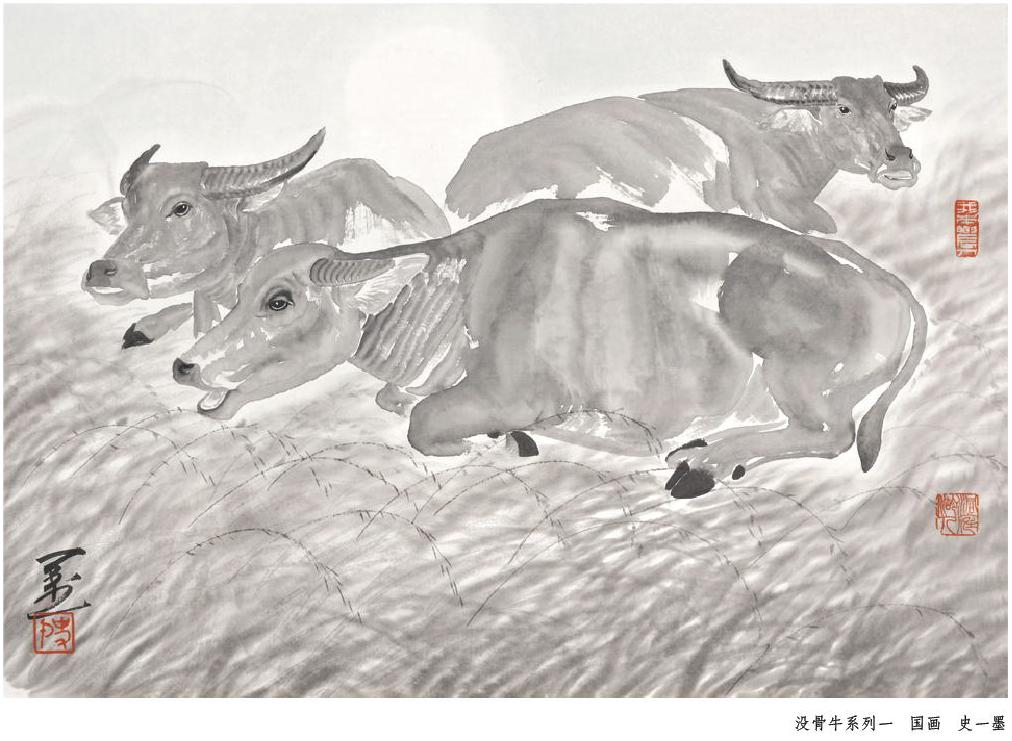

追魂摄魄的没骨牛

2019-07-31唐云帆

唐云帆

史一墨,湖南益阳人,当代著名青年国画家。有“画坛硬汉”“画坛怪杰”“洞庭憨牛”“孤独行者”之美称。其画风格独到,意蕴生动,形神兼备,融合古今。尤以鱼、牛,农民人物画为主题。他以其独到的绘画语言,最为深厚的感情倾注,创作大批优秀有影响力的绘画作品。而史先生近期创作的没骨画牛系列作品,更可谓承袭传统,独步当今!不论在没骨画创作上还是画牛题材上,都堪称独树一帜、超越凡俗!

史一墨画牛,比之徐悲鸿画马、齐白石画虾、李魁正画荷,而自备一格,毫不逊色!自成一家,臻于至善!而没骨画牛,更是罕有其匹者!没骨画花鸟山水易,而没骨画动物人物难!史先生于精微处见精神,于艰卓间显功力!史一墨,注定是一个不凡的名字,在绘画史上成为一面旗帜!所谓后生可畏,后来居上者!他已成为当代没骨画的中坚者。

无论是齐白石、八大山人、吴昌硕,还是杨之光、石鲁、田黎明、李魁正等书画名家,都曾不断尝试没骨画的创作,但都集中在人物与花鸟上,有关动物的没骨画尝试,还是较为罕见。史一墨的没骨牛有着他人难以企及的高度与难度,他通过独特的行笔能够把画面符号的结构与形态进行一个精准的表达,同时这些画面符号的边缘处会自然晕染出一条边缘线,这条边缘线,是画面水墨在碰撞中自然形成的,它不但恰到好处地控制了物象的形态、比例和结构关系,同时它隐约可见但又不会影响没骨的生动性和写意性。

最早的远古彩陶图案、原始岩画全是用彩色画成,不做任何勾勒,这是没骨画的雏形。“画无笔墨骨气,惟用色彩画成,谓之没骨。”(画史评论家郭若虚《图画见闻志》)这是最早记载没骨概念的文字。

没骨画在中国发展由来已久,最早起源于盛唐,是一种以墨渲染、以墨造型的艺术形式。它是中国画重要表现形式之一,与写意画、工笔画齐名。但在长期的历史发展中,它遭遇到偏见与冷遇,没有成为中国画的主流,它的重要性没有得到应有的重视,但没骨画极具表现力。没骨画要成型,要灵动,要感人,都不是一蹴而就的,它需要长期的积累与积淀。画没骨牛,是史一墨的一大创举!

牛与人类相始终,农耕文明,其实就是牛耕文明,牛与人类息息相关。中国牛耕始于春秋,自此牛成了农业不可或缺的动力,也成了历史文明的参与者与创造者。甲骨文中“牧”字,即以手执鞭驱牛,而《说文解字》解释“牧”为“养牛人”。传说春秋齐桓公谋士宁戚著《相牛经》,不亚于伯乐之相马。牛,在中国文化史上最神秘浪漫的一幕,是老子骑青牛出关,被守关者拦下,写下《道德经》五千言,开创了中国文化道家一派经典。青牛成了不朽的文化符号,也是隐者一流的坐骑了!而神话传说里牛郎织女七夕鹊桥相会、《西游记》里牛魔王与铁扇公主,都赋予了牛的文化人文意义与价值。汉光武帝称董宣为“强项令”,往往叫人联想到犟牛的硬脖子。而鲁迅的“孺子牛”,却忠厚老实、吃苦耐劳。牛对于农民而言,是相依为命的伴侣;牛对于文明而言,也是砥柱中流者。

而《荷马史诗》中,宙斯幻化为牛,与腓尼基国王公主欧罗巴交合而生三子,其中米诺斯成了国王。其后米诺斯国王得罪海神,海神作梗,让米诺斯的王后帕西淮与公牛私通,而生牛头人身的怪物米诺陶诺斯。这些西方人神人牛之交欢的故事被打上了很浓的神话色彩。中外文化对牛的解读,有某种相通的地方,都赋予了牛的性感强健的生殖力。

于是,牛在唐诗宋词中频频亮相,在古画中也时有出现。唐代韩滉的《五牛图》、清代黎奇的《五牛图》都是名作。但以没骨画画牛,史一墨算是古今第一人!

史一墨在一幅没骨画牛作品的题跋:“没骨三十载,水气烟云,孤踪癫狂,吞吐大方,求得真意,本吾心源,梦醉自然,行气如虹,绘此丹青,解我浮沉。”这是史先生夫子自道,是他三十载画没骨画的心得总结。所谓十年磨一剑,今朝把示君。现在史先生把自己积久而成的没骨画牛系列作品展露于世人前,听凭大方之家品评鉴赏,供中国画爱好者欣赏收藏,算是一场画坛盛事!

这组牛画大致有《畦上清风》《洞庭新雨后》《步月双归》《舐犊情深》《荷塘月色》《柳下孤影》《母牛思远》《三牛卧月》《斗牛》《卧牛三结义》《初生牛犊》《卧月怀远》《母子相依》等十多幅。作品均以牛为主题,涵盖了史一墨对牛的感悟与解读:极端拟人化,极端诗意化,极端的孤独与沧桑、极端的厚重与清爽、极端的挚爱与困惑!不求形似求神韵,笔墨情趣、恋土情节、思乡之苦、怀旧之情,以及追求光影的不朽,遮挽童年的幻灭,皆融合在画家笔下淋漓水墨中,成了一种雅人深致的吟诵,真的对牛弹琴,对人抒怀,且打动了牛,更感染了人,把这块土地上绵延数千年甚至上万年的历史文明,洒落在宣纸上,凝固在画册中。牛亦牛,亦非牛;人也人,而非人;牛亦人,人亦牛。水乳交融,熔铸为一。这成就了史一墨的没骨画牛作品!

史一墨的牛,多为月下之牛。或立,或卧,或嬉,或静。或者水边,或在草坡,或在柳下,或在荷丛。或远山近溪,或有丰草摇曳。或牛犊独步于荒野,或母牛闲卧于荷塘,或公牛相斗,或牛子嬉戏。或母牛怀春,或公牛思情。牛眼看世界,依然脉脉动人。顾盼生情,亦或望穿秋水。而这一切都因置于明月之下,而更寂静恬谧,似有蛙声一片,或有草虫唱吟。那是亘古即有的虚静与空旷,那是灵魂出窍的荒芜与深厚。

品读史一墨的没骨牛画,不禁叫人深思,使人沉默,使人悠然神往,使人灵性飘逸,让人感受到一种万古愁与天地美!那是前不见古人、后不见来者的悲怆之情与欢欣之感,弥漫在画幅中。人类的一切喜怒哀乐,似乎都从这月下牛身上,尤其是牛的眼睛里流露而出,且与我们观者产生共鸣。人牛情深,竟然可以交流。牛之命运,犹人之命运,牛之情感,犹人之情感!物我合一,感同身受。

恍惚间,感觉到画家犹如一个老农在陪伴自己的家牛,安坐于月夜,默默相守,守望着无边的田畴、无垠的月色,痴迷着眼前的有与无。甚至于端坐于河滩荷塘柳下草坡的牛们,都是个个缄口不言的哲学家,一如孔子坐在川上,心里涌起深沉浩茫的感慨:逝者如斯夫!不舍昼夜!我们宁愿相信孔夫子是坐在月下川上,既是行地的江河,也是光阴的逝川。孔子一如安坐月下川上的牛,在空洞而痛彻地思考。其实画家史一墨就坐在画中牛的一旁,只是身子没有走进画幅,而眼神情感都关注着在月下的牛。与牛同沐月辉,在聆听夜神低吟,一同沉静在夢幻中,伤感而孤独、安静而神秘!

史先生的笔下的牛,因是没骨画,由水墨晕染而成,明快朦胧、柔和虚静。没有笔墨的勾画,只有水墨的晕染,看似没有笔墨的骨力,却在无骨中,从色块自然晕染成形的形象中,显出其墨色肌理,描绘出意味深长的虚幻时空,着意于不可道的“道”境。道可道非常道,名可名非常名。牛可牛非常牛,画可画非常画!

史一墨作为一位挚爱农民的画家,不是画牛,而是画自己,画人的本身,画他对人生、社会、自然和历史的感悟。因此,我们品读史一墨的牛画,应该以现代的审美意识、审美理想和审美情趣重新体察发掘和表现牛与农耕文化的主观精神和创作意识,赋予牛新的时空与品性,从而寻找自我心灵世界与大千世界的最神秘的契合点,甚至遥想千年,追溯古人的笔墨情趣、文人意绪。仿佛秦汉唐宋时的笔墨,浸染于一池清水,酝酿千载,晕染至今,沉淀到史先生的意蕴生动的画作中,其中的书香墨韵,熏染了我们芸芸众生。

黄宾虹说:“一烛之光,通体皆灵。”百代过客,一粟光阴,唯其不灭,山川人文。史一墨没骨画的月色,极富神韵。他画了一片洞庭湖的水气。南方的东西一定要有水,因而月亮有水气的包容。南北的艺术语言和风格,受地域的影响而有极大不同。史一墨的天地月亮,不是以线造型,他的月亮是无边的,月亮旁边的水气是撞出来的,用清水去撞,而不涂白色,从不涂白色。包括牛的眼睛中间的白点,也是留出来的虚白,细致的局部的处理,非常精彩。耳朵上的白毛,也是留出来的。画面上的景物都是水乳交融,融化在溶溶月色里。月亮成了通体皆灵的光源,也是画的灵性的元素因子,犹如天眼抚摸着人间万物。

史一墨的没骨牛画,意境空濛、神秘、博大、深奥、永恒、孤独、虚静。世人都说宋人花鸟画有理趣与禅机,那么我说史先生的牛也有玄思与哲理。老子骑青牛出函谷关,去了秦川秦岭,他应是历史上第一个隐者。牛与文化的机缘,最伟大深刻处即在此。如果史一墨有兴趣,可以画一幅没骨画《老子骑青牛图》,那绝对惊艳而震撼!

牛在青史中,有两层意义:一是物质的,耕牛;一是文化的,青牛。耕牛,月夜应在牛栏;青牛,月夜应在山林。史一墨这一组牛画,介于耕牛与青牛之间,悬于物质与精神两端,似无所归依,却幸得自然。有些像沈从文笔下的湘西人物,如《边城》中的翠翠,既是社会的人,也是自然的人。“翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物。人又那么乖,如山头黄麂一样。”(《边城》第一章)所以,史一墨笔下的牛,与湘西的翠翠一样动人。尤其是作品《初生牛犊》。史先生的牛畫人性化,诗意化,理想化了,回归自然,寻得乐土,却是千百年中国人梦寐以求的生存境界——孤寂而苍茫,温馨而诗意。

史一墨先生自道:“在喧嚣的环境中,创作是很难进行下去的,因为它需要思考。”可见他的画是观察思索的收获。他还说过:“艺术不仅要有艺术性,也要有地域性。”所以他笔下的牛是洞庭水乡的牛,水气迷离,充溢江南的细腻优雅。“好看、有味、深度、责任、神秘”这是他绘画的追求。他在作品《春山放牧》题跋中“往日力尽千畦地,今朝闲情得自然。”他的没骨画牛,都是闲情自然状态的神韵,确实有道法自然的深致,也是生命的最高境界吧!

史一墨十三岁,启蒙于洞庭一黄埔老人,开始浸染国画三载,这是一种机缘,也是一种宿命。发蒙者乃非常之人,受教者也自当出类拔萃。而黄埔人,乃一代风流,即使渡尽劫波,也不失文人骨气与风雅。窃以为史先生,得之于自然,也得之于老先生的人文意蕴。这是题外话。在此谨祝愿我们画坛憨牛,与牛结不解之缘,更结出更多的惊世骇俗、追魂摄魄的经典牛作!