居住区域、所属阶层自我评价和安全感实证研究

2019-07-31谢霄亭马子红

谢霄亭,马子红

(1 云南民族大学 经济学院,云南 昆明 650500;2 云南大学 经济学院,云南 昆明 650500)

1 问题的提出

全球大约有30亿人居住在城市里,这个数字几乎接近人类总人口数字的一半.尤其是在过去的20年里,许多城市地区都经历了剧烈的增长-人口快速增长.预计在未来的30年中,全球人口增长20亿人以上的大部分地区将会集中在发展中国家的城市地区(巨型城市、大城市和中小城市)[1].

如果管理得当,城市为经济和社会发展提供了重要的机会.城市一直是经济增长,创新和就业的焦点区域.然而,我们不难发现这样一个现象,大城市的犯罪率要明显地高于小城市和农村地区.Glaeser针对20世纪90年代初美国人口超过20万人的城镇区域进行了考察,通过针对城市人口对数和犯罪加害报案件数的对数进行简单的相关分析,发现二者之间存在中度至高度相关,同时具有较高的t统计量,为9.71[2].不论是从城市经济学还是从社会学的角度来看,“社会治安”是由地方政府提供的 “公共品”.因而,社会治安的表现状况对家庭来说至关重要,更进一步对社会经济的稳定发展产生了较为重要的影响.

改革开放30多年来,随着生活水平和城市化水平的提高,社会治安问题成了一个引起很多人关心的问题.政府也高度重视社会治安问题[3].而根据使用社会综合调查数据(CGSS2013),得到了表1的统计分析结果.

表1 城镇居民社会治安满意度一览表

注:资料根据CGSS2013数据整理得到.

导致评判结果出现较大差异的原因很多.然而,有一点是所有学者均认可的:因为样本本身的抽样误差问题的存在,可能会导致人们通过有偏样本得出的结论产生较大的偏差,同时准确性也会存在问题.因而,在这里,笔者试图在城市经济学和社会学的框架之下,使用中国社会综合调查数据(CGSS2013),找到影响中国城镇区域社会治安状况的主要因素.并在得出实证研究的结果的基础之上,提出相应的政策建议.

2 文献综述和研究假设

城市经济学针对社会治安的研究是基于如下思路展开的:针对社会治安的主观评价来自于区域犯罪率这一客观事实,而区域犯罪率又要依赖于犯罪主体的基于成本和收益做出的决策(不论是人身犯罪行为还是财产犯罪行为)[4];O’Sullvian[5]基于犯罪主体的成本和收益的基本考量,提出了犯罪的均衡数量这一概念,并提出应该通过提高惩罚的确定性和力度来抑制犯罪率;同时也明确提出犯罪的受害者会受到下面这些因素的影响:收入、居住区域和种族.Boggs[6]的研究指出,不同的街区被“嫌疑人”从事不同类型的犯罪,高阶社区的居住者对犯罪问题更为关注,;Smith[7]的针对英国内城(特别是伯明翰)的研究表明,低收入街区和暴力犯罪之间存在显著的正相关关系;同时,微观生存环境对暴力犯罪的机会产生了影响.

国内学者的相关研究似乎是限制在法学和社会学两个领域.公安部主导的社会治安状况评估指标体系是近20年来用于测量国家或地区的总体治安状况的有效的标尺.因而,该社会治安状况评估指标体系是政府部门掌握社会治安真实情况的主要依据[8-9].基于法学角度的研究把社会治安状况评估指标体系中的指标归为两类:官方的“客观”指标和民众的主观评价指标.在执法的实践角度,相关政法部门委托第三方基于电话访谈的方式进行了公共安全感和公安工作满意度调查[10],总的来说,相关的研究并未充分地考虑到个人的观念和态度并不是孤立的这一特点,事实上,个人的社会治安满意度受到诸多因素的影响(治安程度自我认知、个人主观对未来的预期、个人主观安全感评价、其他人的社会治安满意度等因素)[11-12].

从居住区域和个人主观社会治安满意度之间的关系来看,较高的犯罪率似乎均发生于商业中心,这是由较低的犯罪成本所造成的[6];一般而言,城市的人口分布(密度)以商业中心为圆心,人口密度离开圆心越远则人口密度越低;而在人口密度较高的地区因为犯罪而造成的负面影响要远远高于人口密度较低的地区.犯罪发生在不同区域的概率有着很大的不同,所以不同地区的居民的主观社会治安满意度也是不一样的,从前面的阐述,我们不难发现,居住在商业中心附近的居民对“社会治安公共管理”这一“公共品”的质量要求较高.

针对不同的阶层(等级)对社会治安的满意度的系统性研究似乎主要集中于针对主观阶层(等级)和客观地位进行探讨[13].从相关理论的角度进行分析,我们不难得到以下结论:作为一个持有有限理性的个体,高收入者必然对居住区域的社会治安安全度的担忧远远地多于相对较为贫穷的个体,也就是说,收入水平和主观社会治安满意度之间存在着负向的关系;另外,同样作为一个持有有限理性的个体,阶层地位高的个体因为居住区域相对优良,在客观层面具有较强的和完善的安保设施,阶层地位高的个体相对于较为贫穷的个体而言拥有较高的主观社会治安满意度.

综上所述,笔者提出以下2个研究假设:

假设1:远郊的居住者的主观社会治安满意度高于市中心(商业中心)居住者的主观社会治安满意度.

假设2:主观阶层评价越高的个体,因为居住环境和安保设施的原因,从而这部分个体的主观社会治安满意度要高于相对主观阶层评价较低的个体.

笔者试图使用最新的中国社会综合调查数据(CGSS2013),运用描述统计方法和广义线性模型方法(Generalized Linear Models)针对以上两个研究假设进行统计学意义层面和经济计量学层面的检验.并在得出实证研究的结果的基础之上,提出相应的政策建议.

3 数据来源和描述统计分析

中国社会综合调查数据(CGSS2013)项目调查覆盖全国28个省、市、自治区和直辖市的478个农村和城镇调查单元,共完成有效问卷10 968份.CGSS系统全面的收集社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,总结社会变迁的趋势,探讨具有重大科学和现实意义的议题,推动国内科学研究的开放与共享,为国际比较研究提供数据资料,充当了多学科的经济与社会数据采集平台.

我们的描述统计分析将涉及到考察被解释变量和解释变量之间是否存在着显著的统计关系,该统计分析可以通过Chi-Square统计和Dot图2种方法来实现.Chi-Square统计分析的目的是检验在可能的模型中解释变量是否对被解释变量有显著的解释能力,是一种用途很广的计数资料的假设检验方法.它属于非参数检验的范畴,主要是比较2个及2个以上样本率( 构成比)以及2个分类变量的关联性分析.其根本思想就是在于比较理论频数和实际频数的吻合程度或拟合优度问题.也就是说要求所设定的可能的模型要比零假设模型要好,一般来说,我们使用自由度分别为K和n-K-1的F检验来完成该项工作[14].

从图1我们不难看出,不同区域的居住者和不同阶层的居住者的社会治安满意程度有着较为显著的统计学差异,在左图中,阶层自我主观评价最高的受访者和阶层自我主观评价最低的受访者均显示出相对较低的社会治安满意度;在右图中,居住在城市中心区域的购房者显示出相对较低的社会治安满意度(图形的横轴显示的是受访者的主观社会治安满意度的平均值,采用5点量表法,1为极度不满意,5为非常满意);较高的Chi-Square Value(分别为72.62和80.33)似乎也能提供相应的佐证.

4 变量描述和模型的设定

4.1 变量描述

在CGSS2013数据库中,题项c4a03是受访者根据个人的心理感受对社会治安状况做出的一个主观评价,在本文的分析中,笔者把这个题项作为被解释变量变量;关于该题项的相关详细信息可参见中国社会综合调查方网站提供的相关问卷.

本文中的解释变量主要有2个,一个是居住区域,另一个是受访者的个人主观阶层认同.解释变量“居住区域”通过题项s5a来体现,该题项使用五点量表方法来描述居住地,具体描述为城市中心地区、边缘地区、城乡结合部、城市地区以外的镇、农村,鉴于本文的研究范畴为城镇居民的社会心理行为,故将“居住区域”题项中的五类居住区域删去一类,只留下城市中心地区、边缘地区、城乡结合部、城市地区以外的镇这四类;个人主观阶层认同a43a是受访者根据自己对于自身社会经济地位和对社会不平等的状况的主观感受做出的主观评判,在相关的问卷设计中,针对这个解释变量的衡量被划分为10个等级,1为最底层,10为最高层,在某种程度上,这也反映了改革开放以后存在着的衡量中国社会阶层分化状况的一种未被官方承认的评判标准.事实上,在中国社会,阶层观念从来没有消失过,从封建社会的”士农工商”阶层划分、1949年建国以后尤其是十年浩劫期间的所谓“出身论”、一直到改革开放以后的“10等阶层论”,均能体现出这一点[15].

从经济计量学的角度来看,科学实验中的控制变量(control variable)或科学常量(scientific constant)是整个研究过程中恒定和不变的实验要素.控制变量强烈影响实验结果,并且在实验过程中保持不变,以测试从属和独立变量的相对关系.控制变量本身不是研究者的主要兴趣.在本文中,关于控制变量的选择的问题:由于影响到被解释变量的因素很多,故我们必须基于相关理论和相关的文献回顾[16],来筛选出一些变量作为控制变量.我们筛选的结果是:性别、宗教信仰、年龄、收入、经济状况、教育程度、民族等.

具体而言,基于CGSS2013数据,本文准备引入到模型中进行分析的变量(被解释变量和解释变量)如表2所示.

表3显示的则是引入到本文分析中诸变量的基本描述统计指标一览表,其中“收入”变量(INC)以万元为单位、“受访者是否信仰宗教”变量为二值虚拟变量(0为信仰、1为不信仰)、“受访者民族”变量为二值虚拟变量(0为汉族、1为少数民族)、“受访者当前最高受教育程度”变量分别为0-“文盲”1-“小学文化”2-“中学文化”3-“大学文化”.

表2 实证分析使用变量一览表

表3 诸变量描述统计一览表

4.2 模型的选择

从统计学的角度来看,我们似乎可以选择5种分析方法针对前文所提到的变量进行统计建模分析:①OLS方法,然而在这里被解释变量为定性变量,这种方法显然不适用于此场景;②ANOVA方法,然而,这要求解释变量唯一并且为数值型;③多项(Multinomial)Logistic回归,该方法的缺点是被解释变量未能有效地反映出“排序“信息;④Ordered Probit 模型,看起来和Ordered logistic模型很相似,但在回归系数的解释上有一定的区别;⑤有序(Ordered)logistic模型,又称有序逻辑回归或发生比模型,是一个有序回归模型,即从形式上体现为序数因变量的回归模型,首先由McCullagh[17]提出.它可以被认为是适用于二分因变量的逻辑回归模型的扩展,允许2个以上(有序)响应类别.

从文献回顾的结果和对变量的筛选角度来看,我们应该使用第5种分析方法.Ordered Logistic模型的表征的基础过程如式(1):

y*=xTβ+ε,

(1)

其中,等号左边为被解释变量,x为解释变量矩阵,β为我们希望估计的回归系数的向量,ε为随机误差项;另外,我们设定被解释变量的取值(赋值)方式为:

(2)

5 实证分析结果和政策建议

我们的实证分析使用了以下3个模型:不包含解释变量氮包含了所有控制变量的有序logistic回归模型、包含了一个解释变量和所有控制变量的有序logistic回归模型和包含了2个解释变量和所有控制变量的有序logistic回归模型.实证分析结果体现在表4中.

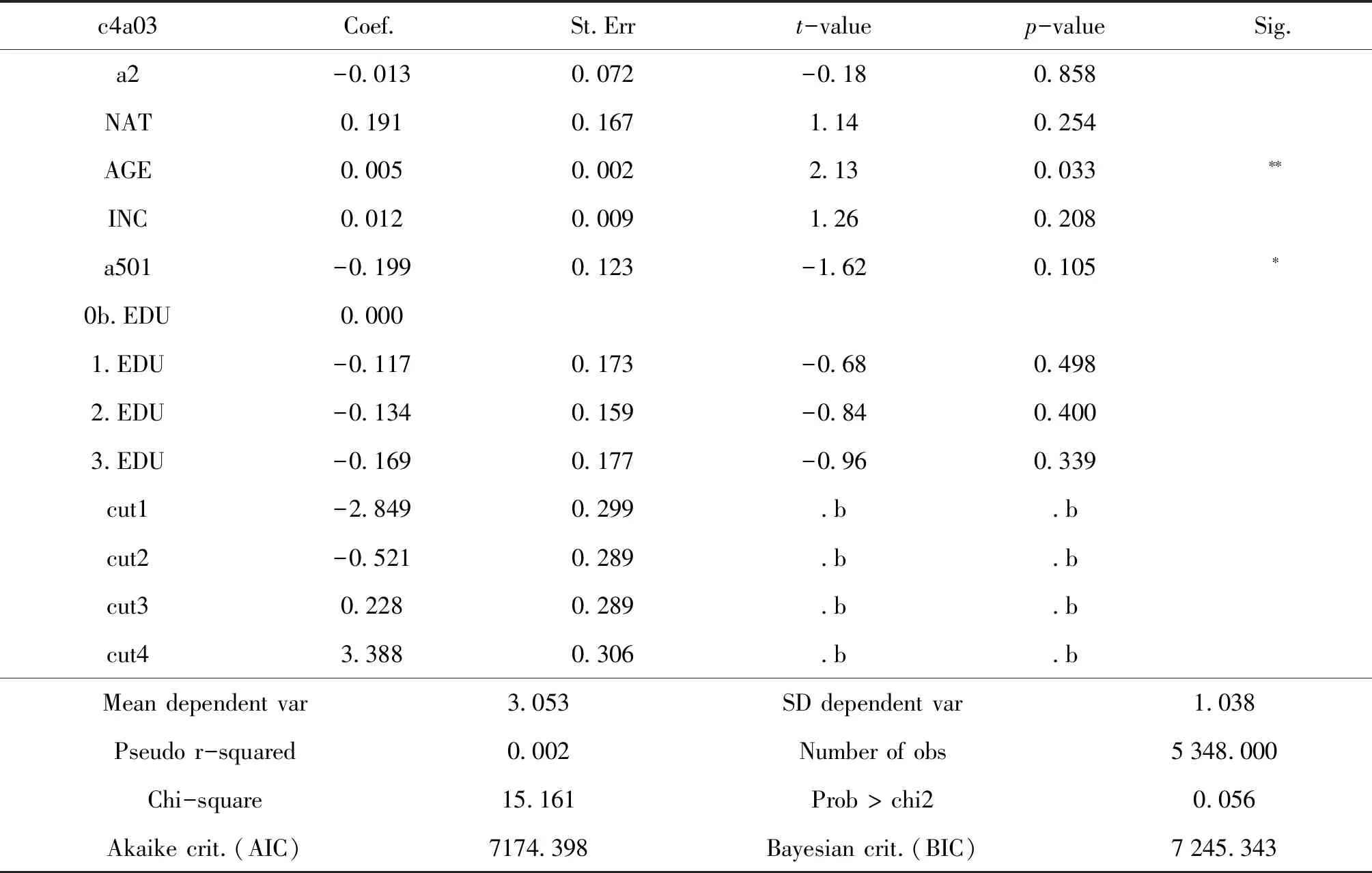

表4 仅包含控制变量的有序logistic回归结果

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

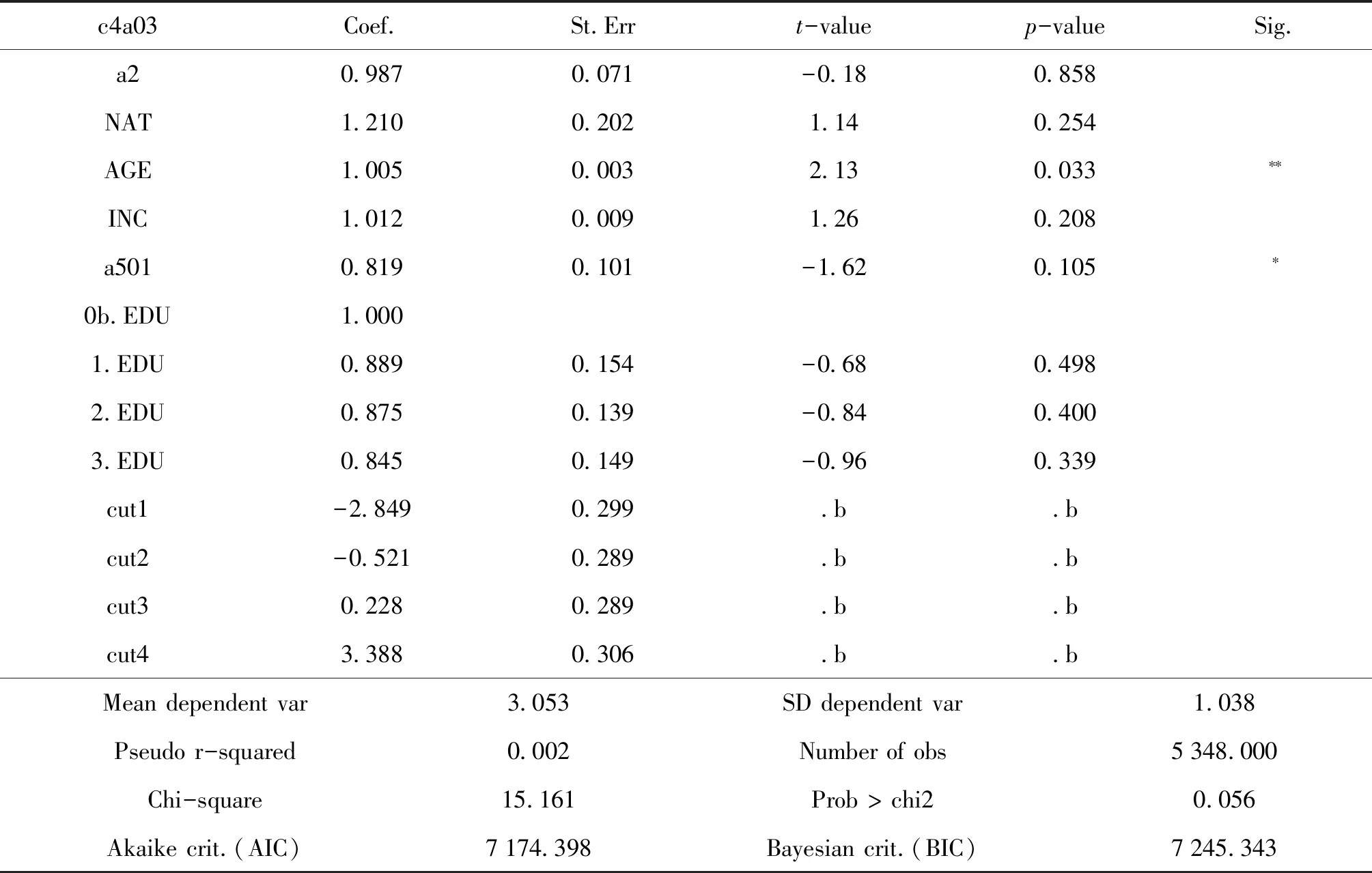

表5 仅包含控制变量的有序logistic回归结果(OR值)

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1.

在表4的底部我们看到数据集中的5 348个观测值都用于分析 ,似然比卡方值为15.161 ,P值为0.056 这说明我们的模型作为一个整体来说具有统计显着性同样我们还可以看到,伪R2为0.002 .

另一方面在表4中我们看到对于“年龄”控制变量来说,年龄每增加1岁,我们预计受访者的主观社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的对数概率增加0.005;另外考虑到其他的控制变量保持不变,对于“宗教信仰”控制变量来说,无信仰宗教的受访者对当前社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的对数概率下降-0.199.

在表5的输出结果中,我们使用了发生比方法,使用类似于二元Logistic回归中的发生比方法来解释相应的结果.对于“年龄”控制变量来说年龄每增加1岁,受访者的主观社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的概率增加1.005倍;对于“宗教信仰”控制变量来说,无信仰宗教的受访者对当前社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的概率增加0.819倍(实为下降).

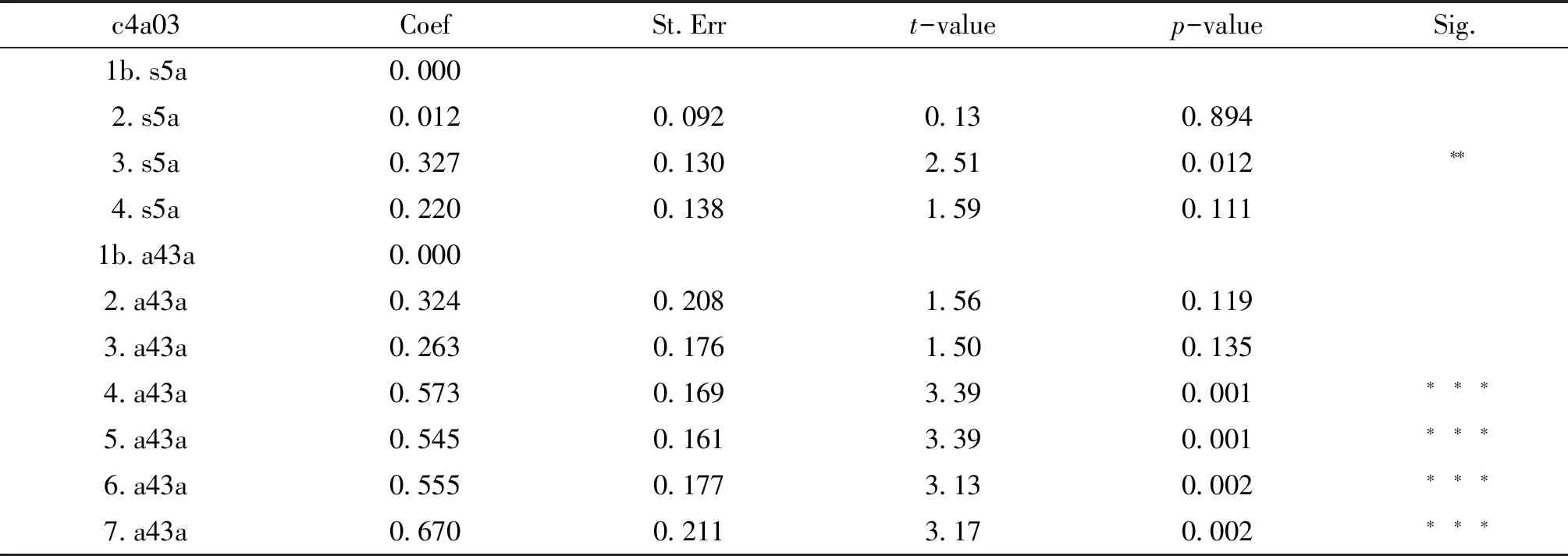

表6 包含一个解释变量和控制变量的有序logistic回归结果

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1.

表7 包含一个解释变量和控制变量的有序logistic回归结果(OR值)

续表7

c4a03 Coef. St.Errt-valuep-value Sig.INC1.0130.0091.350.176a5010.8190.101-1.620.106∗0b.EDU1.0001.EDU0.9060.157-0.570.5702.EDU0.9270.149-0.470.6373.EDU0.9220.166-0.450.651cut1-2.6780.308.b.bcut2-0.3490.299.b.bcut30.4010.299.b.bcut43.5680.316.b.bMean dependent var3.053SD dependent var 1.038Pseudo r-squared 0.003Number of obs 5348.000Chi-square 23.317Prob > chi2 0.016Akaike crit.(AIC)7172.242Bayesian crit.(BIC)7260.923

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1.

在表6的底部我们看到数据集中的5 348个观测值都用于分析 ,似然比卡方值为23.317 ,P值为0.016 这说明我们的模型作为一个整体来说具有统计显着性同样我们还可以看到,伪R平方为0.003 .

在该表中,解释变量“受访者居住类型”、控制变量“年龄”和“宗教信仰”与因变量之间有着统计显著性 .在这里我们看到,相对于居住在市中心的受访者,居住在城乡结合部的受访者的主观社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的对数概率增加0.342,而其他居住类型的受访者和居住在市中心的受访者之间的主观社会治安的满意程度并不存在着显著的统计差异;对于“年龄”控制变量来说,年龄每增加1岁,我们预计受访者的主观社会治安的满意程度在更高的自我评价水平的对数概率增加0.006;另外考虑到其他的控制变量保持不变,对于“宗教信仰”控制变量来说,无信仰宗教的受访者对当前社会治安的满意程度在更高的自我评价水平的对数概率下降-0.199.

在表7的输出结果中,我们仍旧使用发生比方法来解释相应的结果.相对于居住在市中心的受访者,居住在城乡结合部的受访者的主观社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的概率增加1.407倍,而其他居住类型的受访者和居住在市中心的受访者之间的主观社会治安的满意程度并不存在着显著的统计差异;对于“年龄”控制变量来说年龄每增加1岁,受访者的主观社会治安的满意程度在更高的自我评价水平的概率增加1.006倍;对于“宗教信仰”控制变量来说,无信仰宗教的受访者对当前社会治安的满意程度在更高的自我评价水平的概率增加0.819倍(实为下降).

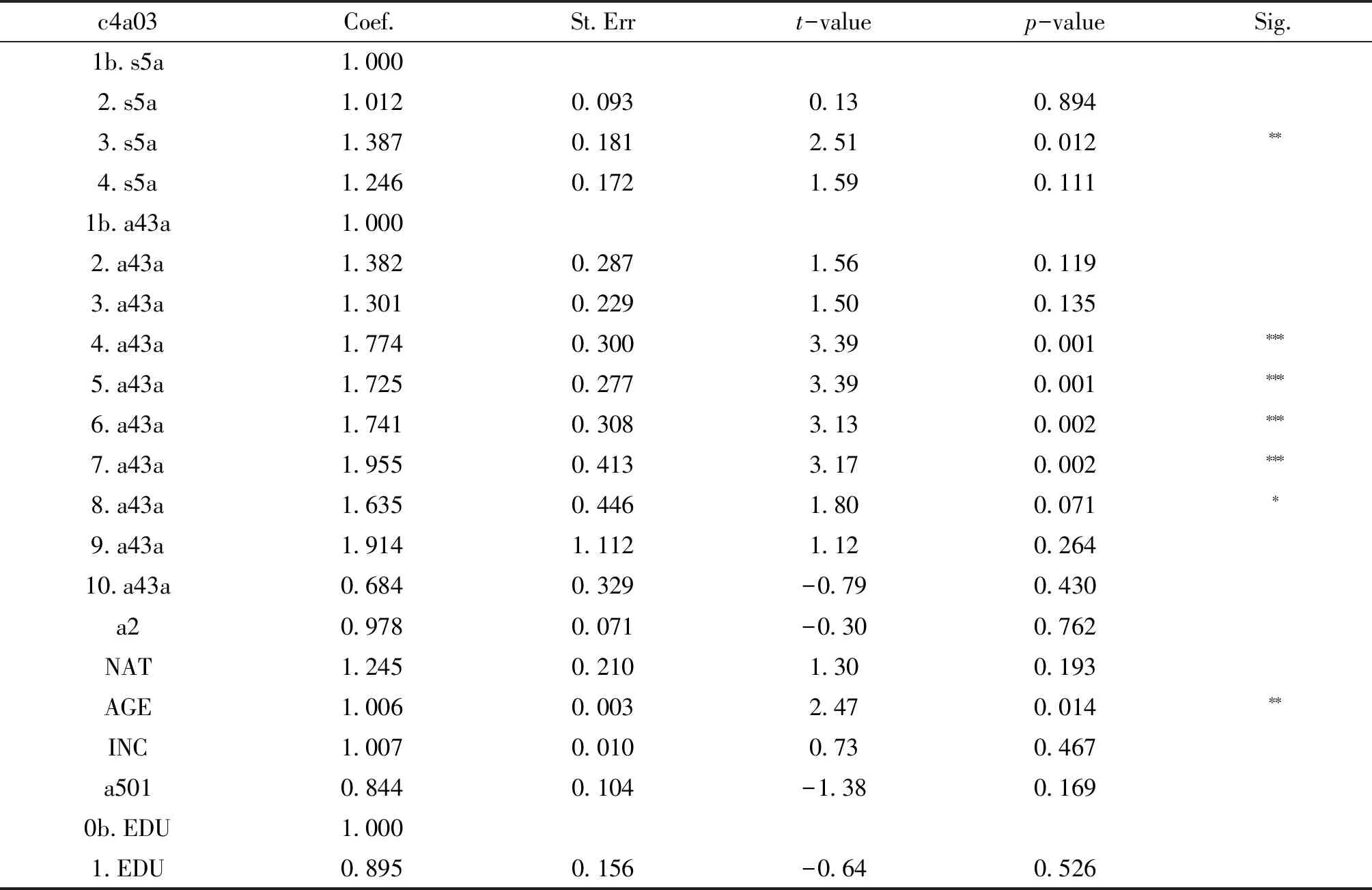

表8 包含二个解释变量和控制变量的有序logistic回归结果

续表8

c4a03CoefSt.Errt-valuep-valueSig.8.a43a0.4920.2721.800.071∗9.a43a0.6490.5811.120.26410.a43a-0.3790.480-0.790.430a2-0.0220.072-0.300.762NAT0.2190.1681.300.193AGE0.0060.0032.470.014∗∗INC0.0070.0090.730.467a501-0.1700.124-1.380.1690b.EDU0.0001.EDU-0.1110.174-0.640.5262.EDU-0.1310.162-0.810.4173.EDU-0.1860.183-1.020.309cut1-2.2950.336.b.bcut20.0430.329.b.bcut30.7970.329.b.bcut43.9740.345.b.bMean dependent var3.053SD dependent var 1.038Pseudo r-squared 0.007Number of obs 5348.000Chi-square 46.986Prob > chi2 0.001Akaike crit.(AIC)7166.573Bayesian crit.(BIC)7308.463

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1.

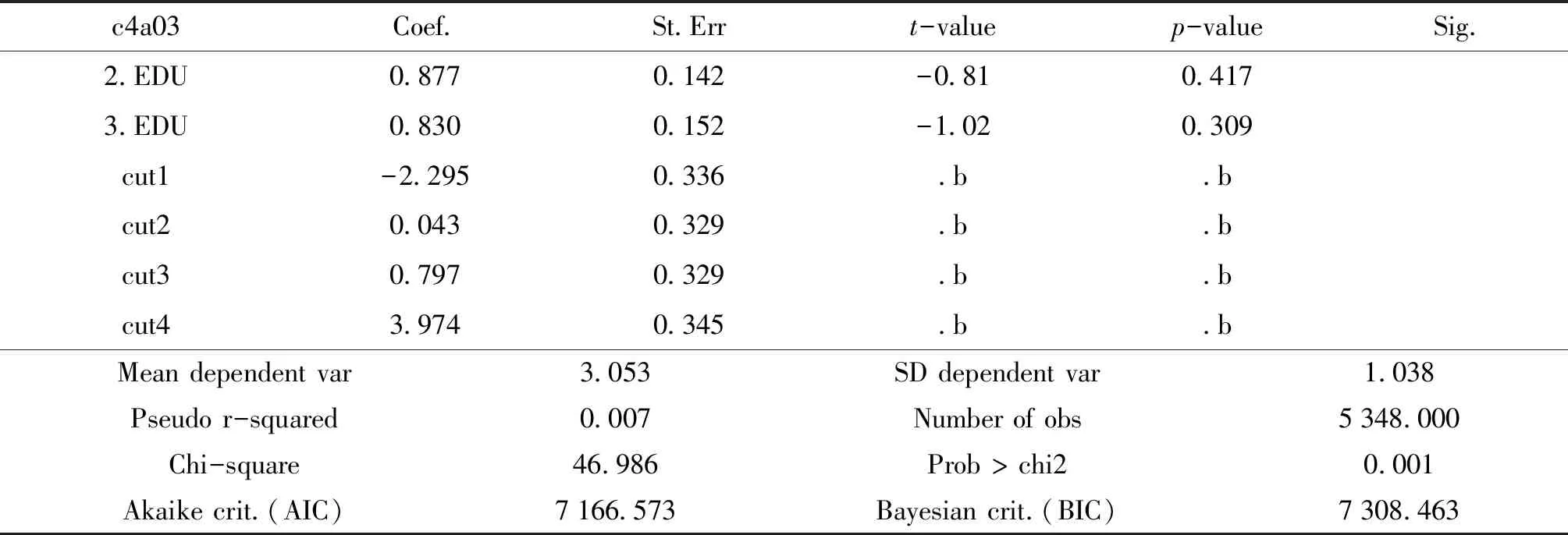

表9 包含二个解释变量和控制变量的有序logistic回归结果(OR值)

续表9

c4a03Coef.St.Errt-valuep-valueSig.2.EDU0.8770.142-0.810.4173.EDU0.8300.152-1.020.309cut1-2.2950.336.b.bcut20.0430.329.b.bcut30.7970.329.b.bcut43.9740.345.b.bMean dependent var3.053SD dependent var 1.038Pseudo r-squared 0.007Number of obs 5348.000Chi-square 46.986Prob > chi2 0.001Akaike crit.(AIC)7166.573Bayesian crit.(BIC)7308.463

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1 .

在表8的底部我们看到数据集中的5 348个观测值都用于分析 ,似然比卡方值为48.986 ,P值为0.001 这说明我们的模型作为一个整体来说具有统计显着性同样我们还可以看到,伪R2为0.007.

在该表中,解释变量“受访者居住类型”和“受访者所处社会等级自评”、控制变量“年龄”与因变量之间有着统计显著性 .与前面的分析结果不同的,控制变量 “宗教信仰”与因变量之间不再存在着统计显著性.在这里我们看到,相对于居住在市中心的受访者,居住在城乡结合部的受访者的主观社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的对数概率增加0.327,而其他居住类型的受访者和居住在市中心的受访者之间的主观社会治安的满意程度并不存在着显著的统计差异;相对于所处社会等级自评为最底层的受访者而言,社会等级自评为第4级、第5级、第6级、第7级、第8级的受访者的主观社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的对数概率分别增加0.573、0.545、0.555、0.670、0.492;而其他数值的社会等级自评的受访者和所处社会等级自评为最底层的受访者之间的主观社会治安的满意程度并不存在着显著的统计差异;对于“年龄”控制变量来说,年龄每增加1岁,我们预计受访者的主观社会治安的满意程度在更高的自我评价水平的对数概率增加0.006.

在表9的输出结果中,我们仍旧使用发生比方法来解释相应的结果.相对于居住在市中心的受访者,居住在城乡结合部的受访者的主观社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的概率增加1.387倍,而其他居住类型的受访者和居住在市中心的受访者之间的主观社会治安的满意程度并不存在着显著的统计差异;相对于所处社会等级自评为最底层的受访者而言,社会等级自评为第4级、第5级、第6级、第7级、第8级的受访者的主观社会治安的满意程度在更高一级的自我评价水平的概率分别增加1.774倍、1.725倍、1.741倍、1.955倍、1.635倍;而其他数值的社会等级自评的受访者和所处社会等级自评为最底层的受访者之间的主观社会治安的满意程度并不存在着显著的统计差异对于“年龄”控制变量来说年龄每增加1岁,受访者的主观社会治安的满意程度在更高的自我评价水平的概率增加1.006倍.

从实证分析的结果我们不难看出,本文第二部分提出的假设1:远郊的居住者的主观社会治安满意度高于市中心(商业中心)居住者的主观社会治安满意度.从实证分析的角度可以被证实.然而,假设2:主观阶层评价越高的个体,因为居住环境和安保设施的原因,从而这部分个体的主观社会治安满意度要高于相对主观阶层评价较低的个体.却无法被证实,这也许是自评为较高阶层的个体,对安保设施的硬件和软件均有较高的要求的原因.

从政策建议的层面看,一种看似合理的解决存在问题的方法无非是增加行政管理费用,加大针对安保设施的硬件和软件的数量和质量的投入.然而,这是一种治标不治本的方法.当前中华人民共和国的人口结构出现了“未富先老”的所谓“新常态”,人口红利已经基本消失,在这样的情况下,各级政府应该优先考虑的财政支出项目应该是各种类型的社会保障支出,尤其是养老保险支出;如果在这种情况下,各级政府仍然简单地增加行政管理费用,加大针对安保设施的硬件和软件的数量和质量的投入,那么将会进一步扩大本来就已经异常庞大的地方政府的债务存量,长此以往,甚至会危及到社会的稳定.因此,各级政府应从创造就业机会、为企业减免税收(尤其是中小民营企业)、适当增加教育投入三个方面入手,减少犯罪活动的数量;毕竟,绝大部分犯罪行为的产生是因为犯罪主体认为犯罪获得的收益要远远地高于从事正常生产经营活动的收益;一旦犯罪主体发现犯罪获得的收益要远远地低于从事正常生产经营活动的收益,则犯罪动机就会消失,相应地犯罪活动的数量就会减少.