综采工作面柔模混凝土沿空留巷力学模型分析与控制技术研究

2019-07-30杨旭明

杨旭明

(山西新景煤业有限责任公司,山西 阳泉 045000)

1 工程概况

阳泉煤业新景矿3107综采工作面位于525水平,工作面标高583~550m,埋藏深度为496~671m。工作面走向长1384m,倾斜长172m,所采3#煤层平均厚度2.36m,平均倾角5°,总体赋存稳定,结构简单,一般含1层夹石,煤层上方直接顶为1.11m的灰黑色砂质泥岩,基本顶为6.17m的灰白色的细粒砂岩,直接底为2.48m的灰黑色砂质泥岩,基本底为2.4m的灰黑色细粒砂岩。3207工作面辅助进风巷为沿空留巷试验巷道,巷道断面为矩形,净宽4.0m,净高2.6m,走向长1384m,沿3#煤层底板掘进。

2 柔模混凝土沿空留巷力学模型

由于巷旁支护体与实煤体帮共同承受上覆岩体的作用力,所以巷旁支护体的稳定对沿空留巷的稳定起决定性作用。把巷旁支护体在不同位置的几种不同作用原理进行归纳:

(1)工作面回采初期阶段。煤层被采出后,巷旁支护起到支撑保护的作用,保证上层岩体受到足够的支撑力,减少了围岩的局部变形和破裂[1-2]。

顶板垮落阶段。经过工作面刚推阶段,巷旁支护和周围煤体共同承担上部岩层的压力,局部会产生较大的变形量,因此需要求巷旁的填充体不仅要具备一定的刚度,还要具备一定的延展性,在承受超过设计要求的压力值时能够具备较好的收缩能力。

(3)顶板趋于稳定状态阶段。此时,由三部分共同承担对上部岩层的支撑力,包括实煤体、巷旁支护体和煤矸石,要求巷旁支护体的阻力能够使巷道上部岩体下沉量不至过大,同时使整体受力维持在平衡状态。

柔模混凝土连续墙具有一定的可缩性、支护阻力大等特性,能够与沿空留巷巷道的围岩变形相适应,另外柔模混凝土具有早强快等特点[3-4],根据柔模混凝土巷旁支护的受力特征,并结合相关研究建立柔模混凝土沿空留巷的力学模型如图1所示。

图1 柔模混凝土沿空留巷力学模型

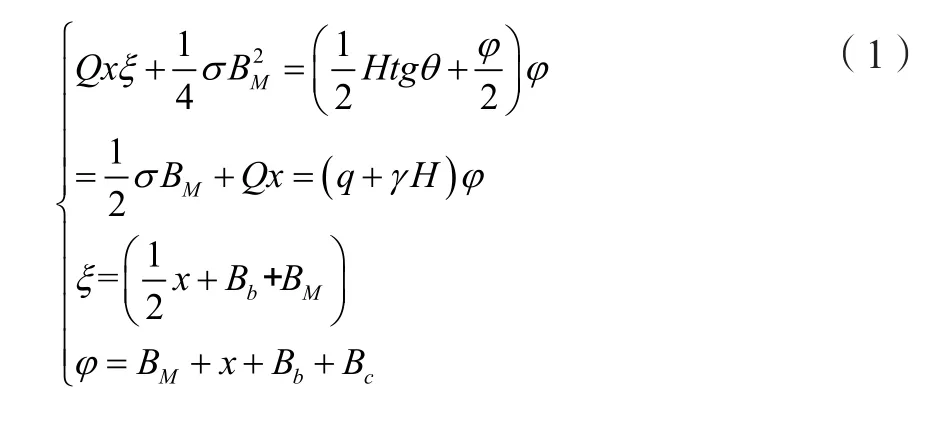

通过分析图1能够建立力矩平衡和力的平衡方程式如式(1):

式中:

Q-充填墙的荷载,MPa;

Bb-墙体内侧到煤壁的距离,m;

ξ、φ-系数;

γ-上覆每米悬臂岩块的重量,kN/m;

x-墙体的宽度,m;

q-上覆岩层荷载,MPa;

Bc-墙外侧悬顶距,m;

H-承载梁厚度,m;

BM-顶板断裂线距煤壁的距离,m;

θ-基本顶断裂线与垂直方向的夹角,°。

通过将式(1)进行变换能够得出充填墙体载荷的计算公式(2):

式中各项符号的含义同上。根据3107综采工作面的具体地质情况确定巷旁充填体的支护厚度x=1m,Bb=4.5m,BM=1.3m,H=5m,θ=26 °,γ=25kN/m,Bc=1m,基于此对支护体的载荷进行计算分析,当外悬臂宽度为1m时,充填墙体的载荷Q=5.2MPa,当墙外悬臂长度为4.5m时,巷旁支护体载荷Q=10.3MPa。

对于支护体承载能力的分析时,将单位厚度和长度均为1m的支护体视为轴心受压的柱形模型,模型柱的计算如式(3):

式中:

N2-巷旁支护体的承载能力,kN;

fc-混凝土的轴心极限抗压强度,MPa;

A-截面面积,106mm2。

根据3107工作面的地质情况可将模型短边长视为1m,柱高为2.1m,构件的长细比为2.1,C20标号的混凝土fc=15.5N/mm2,构件的稳定性系数φ=1.0,据此能够计算出巷旁支护体的承载能力N2=13950kN。据此可知对于3107工作面设计单位厚度和长度均为1m,采用C20标号的混凝土时巷旁支护体的承载能力为13950kN,大于支护体所承受的荷载10300kN,并且充填墙体的承载能力为支护体所受载荷的1.4倍。因此采用单位厚度和长度均为1m,C20标号的混凝土作为巷旁支护体时结构安全。

3 沿空留巷支护设计与效果

3.1 围岩控制方案

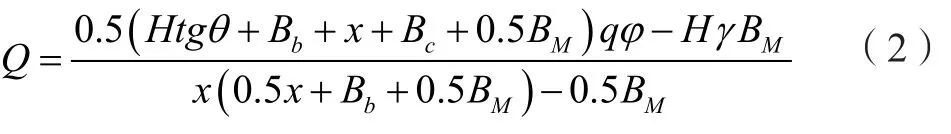

(1)巷道基本支护

3107工作面辅助进风巷为矩形断面,净宽4.0m,净高2.6m,沿3#煤层顶底板掘进。根据对3213工作面的具体地质条件进行分析,初步确定巷道的支护方式为锚杆+锚索+W型钢带+金属菱形网的形式。巷道顶板锚杆采用Φ20×2400mm高强锚杆,间排距为780×850mm,顶板锚索采用Φ17.8×7200mm的钢绞线,间排距为2340×850mm,巷帮锚杆采用Φ18×1800mm的麻花锚杆,间排距为850×850mm。具体巷道支护参数如图2所示。

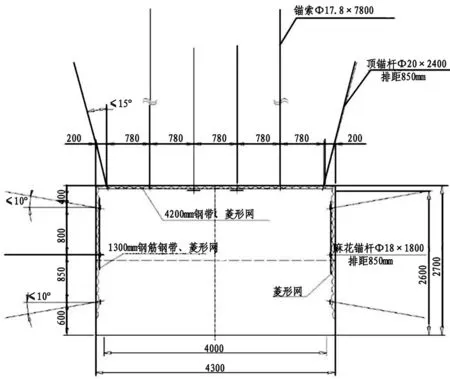

(2)柔模混凝土支护

根据3107工作面的地质资料,并考虑到施工误差与工作面推进速度之间的关系,设计柔模混凝土的长度为两种,分别为2m和3m的长度。另外为保证柔模混凝土良好的接顶效果,在巷旁充填体的高度方向预留出200mm的富余量。根据柔模混凝土的力学模型分析结果,确定柔模混凝土的高度为2.1m,厚度为1m。

图2 3107工作面辅助运输巷基本支护断面图

在进行柔模混凝土筑墙作业时,先架设柔模,并在柔模上预留出混凝土的灌注口,且设计的灌注口需带有自封闭功能。当进行浇筑施工作业时将混凝土的灌注口插入到柔模内部,当浇筑作业完成后灌注口会自动封闭。为方便施工将灌注口设计在距离柔模底部1.5m的位置处。另外为提高柔模混凝土墙的承载力,在混凝土的内部进行植筋,并沿着柔模的高度方向上预设两排锚栓孔。上下两排孔间的间距为0.9m,下排锚栓孔距离柔模的底部为0.6m,锚栓孔之间的排距为1m。在柔模混凝土筑墙作业时要严格锚栓托盘间的距离为1m,以此确保充填体达到设计的厚度。具体柔模混凝土的尺寸和锚栓的各项参数如图3所示。

图3 柔模混凝土和锚栓布置位置示意图

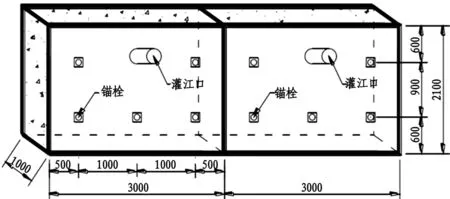

(3)临时加强支护

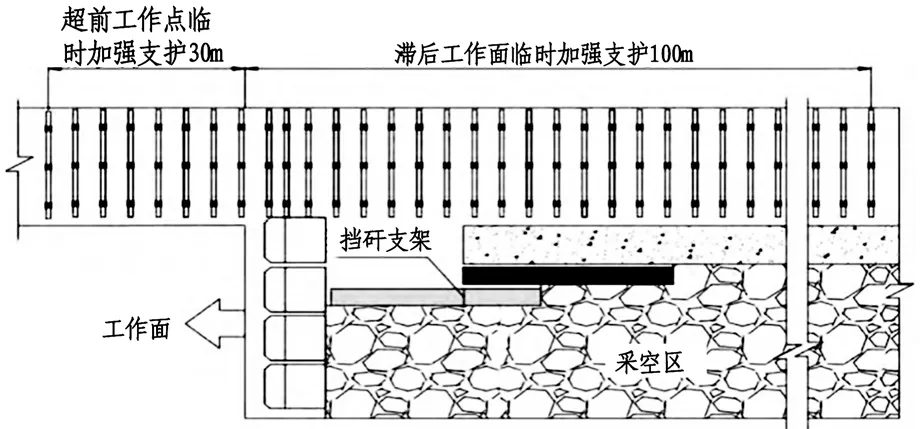

3107工作面回采过程中,辅运巷的临时加强支护的范围为超前工作面30m以及之后工作面的100m范围。采用“一梁三柱”的加强支护方式,棚距为1000mm,π型梁的长度为4000mm,单体支柱的型号为DW28~DW35。在临时支护结束后,在构筑的混凝土墙两侧打设两排锚索进行正式支护,锚索规格为Φ21.6×7200mm,预紧力大于250kN,排距为850mm。两排锚索分别打设在留巷侧和落山侧,留巷侧距离混凝土墙0.3m的位置打设一排锚索,在落山侧距离混凝土墙0.2m的位置处打设一排锚索。具体工作面临时加强支护如图4所示。

图4 3107工作面临时加强支护示意图

3.2 围岩控制效果分析

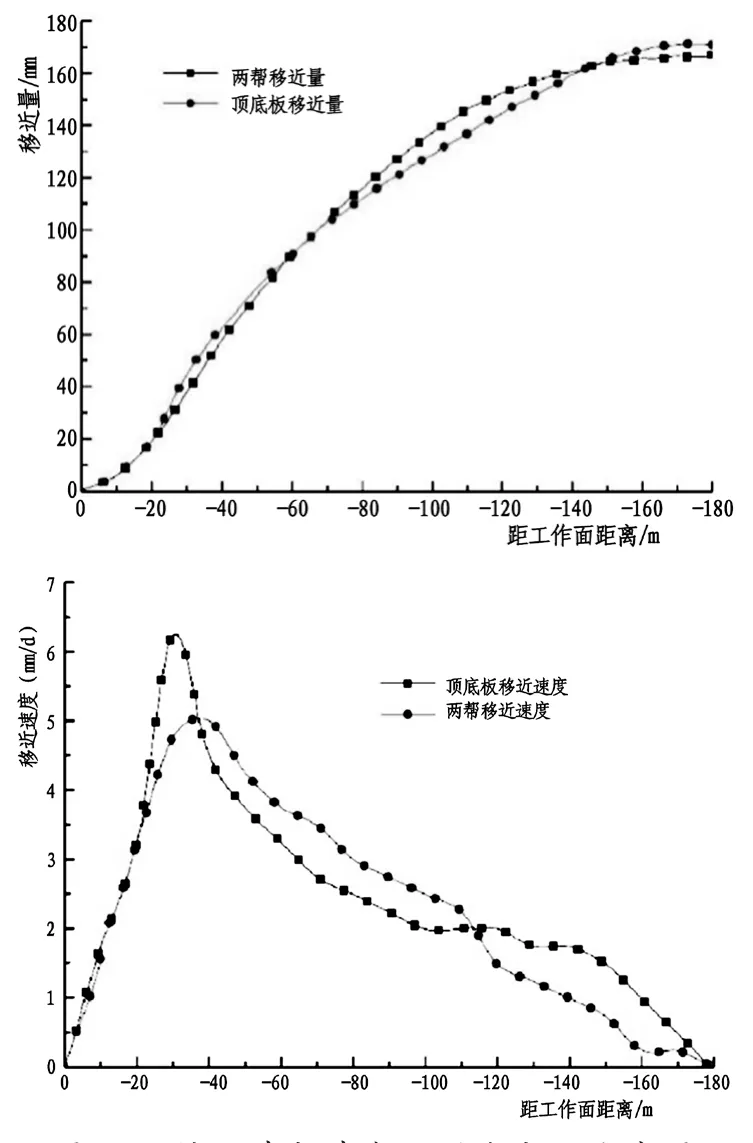

在3107工作面辅运巷进行沿空留巷后,采用十字布点法对留巷的围岩变形量进行观测。在超前3107工作面回采位置180m的位置处布置矿压监测站,随着工作面回采推进进行持续观测。根据矿压监测所得数据,绘制成曲线如图5所示。

图5 辅运巷留巷期间围岩变形曲线图

通过分析图5可知,随着工作面回采作业的推进,沿空留巷围岩的变形量在逐渐增大。在沿空留巷巷道滞后工作面130m的位置,巷道围岩的变形量逐渐趋于稳定,此时两帮的移近量为165mm,靠近实体煤帮侧的顶底板移近量为115mm,巷旁充填墙侧的顶底板移近量为138mm。在沿空留巷距离回采工作面0~45m的范围内,巷道围岩的变形速率增大趋势较为明显,其中两帮的最大移近速度为5mm/d,顶底板的最大移近速度为6.5mm/d。在距离工作面超过50m的范围后,留巷围岩受到顶板活动的影响逐渐减弱,围岩的变形速率逐渐减小,并且在滞后工作面130m的位置处,围岩的移近速度小于1mm/d,沿空留巷围岩基本达到稳定。

基于上述分析可知,3107工作面辅运巷沿空留巷期间在现有支护手段下工作面前方围岩变形量较小。顶底板的最大移近量为172mm,两帮最大移近量为160mm,顶底板移近量与两帮移近量相差最大处仅为12mm,满足留巷巷道的使用要求。

4 结论

根据柔模混凝土巷旁支护的受力特征,建立柔模混凝土沿空留巷的力学模型,得出充填墙体所受载荷的计算公式,结合3107工作面的具体地质情况确定巷旁充填体单位厚度和长度为1m,采用C20标号的混凝土作为充填体,并对沿空留巷的围岩控制技术的各项参数进行具体设计。根据矿压监测结果得知,围岩控制方案实施后,顶底板的最大移近量为172mm,两帮最大移近量为160mm,保障了沿空留巷围岩的稳定。