毛泽东《征友启事》考

2019-07-29马海涛姬丽萍

马海涛 姬丽萍

研究毛泽东的学者,大多了解毛泽东在湖南第一师范读书时曾以“二十八画生”为名张贴《征友启事》这段故事,这成为理解早年毛泽东寻找志同道合朋友以实现救国救民志向的重要佐证。但由于《征友启事》的原件一直没有被发现,加之一些当事人的回忆模糊,后来的研究者又疏于考证,致使学界现已刊布的早年毛泽东研究论著中,在征引《征友启事》时出现诸多问题。因此,对毛泽东《征友启事》的诸多细节进行考证十分必要。

一、关于转述引用《征友启事》的情况

转述或引用毛泽东《征友启事》的情况大多见于毛泽东朋友的回忆资料和一些学者的学术著作中。在此择要列举:

1.毛泽东的好友萧三对毛泽东的《征友启事》有过不同版本的回忆,萧三在其所著《毛泽东的青少年时代》(1949年版)中写道:

一九一七年的夏天,在长沙城的各个学校里发现一张不大的信纸,上面写着很美的,不多的几行文字,第一句是“嘤鸣求友”,下面是征求有志上进,愿为救国救民出力者为同道……——就叫作告青年书吧。书后签的不是姓,也不是名,而是“二十八画生启事”。

萧三在另一篇回忆资料《毛泽东同志在五四时期》中这样说道:

一九一七年的秋天,在长沙城的各个学校里发现一张不大的油印的启事,这是一篇精炼优雅的文章,记得只有七八百字,大意是征求上进、有志于天下国家大事者为同道……末二句为“学嘤鸣之求,效将伯之呼”……末尾簽署的不是姓,也不是名,而是“二十八画生启事”。这个启示在长沙的几个城门口和城内照壁上也张贴了,在报纸上也登了出来。

仔细对比萧三对毛泽东《征友启事》的两次回忆在时间、字数、用典上的提法均不相同,第二次回忆还增加了《征友启事》曾刊登在报上、城门口上的这一情况。

2.《毛泽东前传及毛泽东行乞秘辛》是毛泽东在湖南一师读书时的好友兼新民学会负责人萧瑜(萧子升)的回忆录,1989年由台北李白出版社出版。萧瑜在回忆中转述了毛泽东起草这封信的“大意”:

今日国家正处于危急存亡之秋。政府当局无一人可以信赖。吾人拟寻求志同道合之人,组织团体,其宗旨主要为砥砺品行,研究学术及改造国家。凡对此有兴趣之同学,皆请惠赐大函,俾能约期私下聚谈,以再做进一步之计划。

这部分内容出现在回忆录第十二章“妙高峰上竟夕谈”。萧瑜回忆说,正值袁世凯任大总统之时,他与毛泽东谈论中国未来的发展和出路。萧瑜认为袁世凯只是一名罪犯,下面的人是傀儡,毛泽东认同这一看法。同时,毛泽东认为康有为有好想法但已经是过时的人,孙中山是真正的革命领袖却没有军事力量。两人畅谈通宵后,共同认为国家需要新的理想、新的力量,但一两个人是不够的,必须要建立一个组织团体,还命名为新民学会,并讨论宗旨和规章,吸收会员等问题。最后决定由毛泽东起草一封信,分寄到长沙各中学。但考虑到用真名又招不到志同道合的人成为笑柄,故采用代名“二十八笔”。

3.早年毛泽东通过《征友启事》认可的三个朋友其中之一的罗章龙,1912年考入长沙第一联合中学,罗于1917年上季毕业。在其所著的《椿园载记》中写道:

在湖南省立第四师范学校预科读书时的毛泽东

一九一五年在我校会客室外,偶然发现二十八画生“征友启事”。启事是用八裁湘纸油印的,有几百字,古典文体,书写用兰亭帖体,很像润之后来写诗词的字体。启事大意是要征求志同道合的朋友,启事原文有句云:“愿嘤鸣以求友,敢步将伯之呼。”从内容看出,启事是经过考虑的,不是随便写的。

4.李立三是毛泽东通过《征友启事》征得的“三个半朋友”之中的半个。在李思慎、刘之昆著《李立三之谜》中写到此事:

1915年,他刚到长沙上学,那时,他还不知道毛泽东这个人,因此,(《征友启事》)不可能是1915年。事情发生在他在长郡中学念书那一段,而1917年他已转到广益中学去了。所以,也不应该是1917年。

5.周世钊是毛泽东早年的好友,他在回忆“五四”前后毛泽东事迹时说,1917年秋,长沙城里大部分学校先后都接到一个署名“二十八画生”的《征友启事》。启事大意是:二十八画生要求和有爱国热情的青年做朋友,邀请能耐艰苦、有为祖国牺牲决心的志士和他通信联络。信封上批着“请张贴在大家看得见的地方”。

6.中共中央文献研究室编写的《毛泽东年谱》中这样记载:

1915年9月,为征求志同道合的朋友,以“二十八画生”之名,向长沙各校发出征友启事。启事说“愿嘤鸣以求友,敢步将伯之呼”。提出要结交能刻苦耐劳、意志坚定、随时准备为国捐躯的青年。

7.彭明的著作《五四运动史》中涉及毛泽东《征友启事》时引自周世钊回忆以为佐证:为征求和聚集志同道合的朋友,毛泽东在1917年秋天写下了大约300字的征友启事。启事首句是“嘤鸣求友”,尾署“二十八画生启事”。启事大意是:“二十八画生要求和有爱国热情的青年做朋友,邀请能耐艰苦、有为祖国牺牲决心的志士和他通信联络。”与周世钊回忆略有不同的是,此著谈及《征友启事》的字数为300余字。

8.李锐在《早年毛泽东》中称,毛泽东《征友启事》的大意,是要征求志同道合的同志,原文有句云:“愿嘤鸣以求友,敢步将伯之呼。”从内容上看,启事是经过考虑的,不是随便写的。

9.中共湖南省委党史研究室,新民学会成立会旧址管理处编,唐振南、赵丛玉著的《风华正茂——新民学会纪实》开篇就提到《征友启事》:

1915年9月中旬,长沙城内各中等学校传达室门口均张贴有一张“征友启事”。启事用八裁湘纸油印,有几百字,古典文体,书写为兰亭帖体。《征友启事》的大意是:今日祖国正处在危机存亡之秋,特邀请有志爱国工作的青年组织团体,砥砺品行,储蓄才能,共同寻求救国之道。启事原文引用《诗经·小雅·伐木》中的一句话“愿嘤鸣以求友”,并指出征求的青年朋友要对学问、时政感兴趣,能吃苦耐劳,意志坚定,随时为国捐躯。启事还注明:来信由第一师范附小陈章甫转交。启事落款署名“二十八画生”。在邮寄启事的信封上注明:“请张贴在大家看得见的地方”。

在上述资料的转述引用中,就会发现若干需澄清的问题:

1.《征友启事》的写作时间。多数回忆是1915年,李立三回忆是1916年,周世钊、萧三等称是1917年。

2.《征友启事》的字数。罗章龙回忆是“几百字”,彭明称大约300字,萧三之前说几行字,后又说几百字。

3.《征友启事》的用典问题。彭明转周世钊的回忆写道,“嘤鸣求友”是启事首句,萧三回忆的用典则相互矛盾。其他人只说有用典。

4.《风华正茂——新民学会纪实》中的内容与萧瑜回忆征友的内容基本相同,那么毛泽东的《征友启事》是为了筹备新民学会而征友吗?

二、湖南一师纪念馆的展件和毛泽东本人关于《征友启事》的说法

1.在湖南第一师范学校的纪念馆中陈列展示着毛泽东的《征友启事》内容,这也是当前学界引用较多且认为是“原文”的内容:

二十八画生者,长沙布衣学子也。但有能耐艰苦劳顿,不惜己身而为国家者,修远求索,上下而欲觅同道者,皆吾之所求也。故曰:愿嘤鸣以求友,敢步将伯之呼。敬启者二十八画生。

馆中注释说明,此即为1915年毛泽东《征友启事》的内容。但耐人寻味的是,馆中陈列的并非原件,也非原件的复印件,而是楷体书写件,且并没有注明出处和来源。而纪念馆保存的毛泽东同时期其他信件,均是原件复印件,唯独此件例外。故此内容的真实性有待进一步考证。

2.就毛泽东本人而言,关于在湖南一师征友的事情。《西行漫记》中毛泽东是这样对斯诺说的:

我感觉自己需要几个亲密的同道。有一天我就在长沙一家报纸上登了一个广告,邀请有志于爱国工作的青年和我联系。我指明要结交能刻苦耐劳、意志坚定、随时准备为国捐躯的青年。我得到三个半答复。一是罗章龙,他后来加入共产党随后又叛党。其余答复的是两个青年的,后来变成极端的反动分子。“半”个回答是一个不加可否的青年,他叫李立三。

从《西行漫记》的这段文字可了解,毛泽东征友的目的是需要几个志同道合的朋友;刊登在长沙的一家报纸上;交友的条件:“刻苦耐劳、意志坚定、能为国捐躯”;结果是得到三个半答复;没有提到征友的时间。

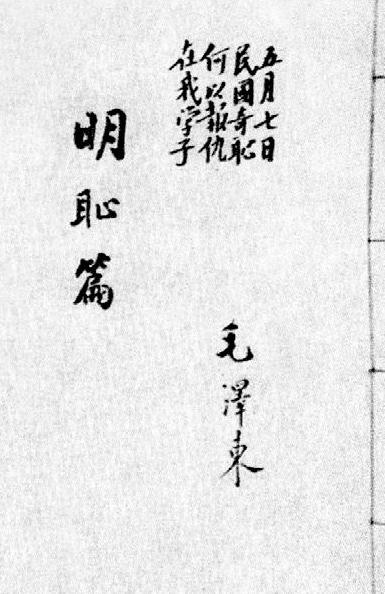

图为毛泽东在一师学生编印的小册子《明耻篇》封面上的题字

3.在出版的《毛泽东早期文稿》(1990年版)中,并未收录《征友启事》原文,只在毛泽东与亲密师友的信函来往中谈到此事。1915年9月,毛泽东在《致萧子升信》中提及:“近以友不博则见不广,少年学问寡成,壮岁事功难立,乃发内宣,所以效嘤鸣而求友声。”文稿注释标注为:“1915年秋,毛泽东发出《征友启事》,署名二十八画生(毛泽东三字的繁体共二十八画),意欲结交对学问、时政感兴趣,能耐艰苦,有决心,直至能为国牺牲的朋友。‘启事最后引用《诗经·小雅·伐木》中‘嘤其鸣矣,求其友声句。‘启事寄发长沙部分学校,并在信封上注有‘请张贴在大家看得见的地方等字句。应征者有李立三、罗章龙等五六人。”同年11月9日,毛泽东又在给老师黎锦熙的信中说:“两年以来,求友之心甚炽,夏假后,乃作一启事,张之各校,应者亦五六人。近日心事稍快惟此耳。”

在上述毛泽东致友人书信中可见毛泽东征友的目的是增长见识,迫切希望结交志同道合的朋友。相关的注释说到了征友时间、用典、征友方式,但也未提到征友原文。1949年后官方出版的《毛澤东年谱》或《毛泽东传》中,也只提及确有《征友启事》,或引用或转述《征友启事》的大意,均未列出《征友启事》具体内容。

因此,关键问题就需要考证湖南一师纪念馆展示件内容是否为原稿?如果说是原稿,为什么权威性著作均不全文引用?如果不是原稿,则陈列稿的出处来自哪里?附带的两个问题是,按斯诺书中记载毛泽东的说法,他交到了三个半朋友;而《毛泽东早期文稿》的注释中及写给友人的信中则提到说毛泽东交了五六个朋友。到底是几个朋友呢?《征友启事》是否既刊登在报纸上,又以信件形式发到长沙部分学校呢?

三、关于《征友启事》相关问题的考证及释疑

通过对中央档案馆、大成老旧数据库中湖南省1915年的报刊资料和民国时期湖南省《大公报》的查询,并未找到《征友启事》的原件。因此,湖南一师纪念馆的《征友启事》真实性有待商榷。本文在客观对待历史的基础上,比对相关资料,运用语法逻辑进行分析,试图回答上述有关《征友启事》的若干疑问。

1.《征友启事》的时间问题

一种观点认为,《征友启事》张贴是1915年7—9月的事情;萧三和周世钊的回忆则是1917年。我们认为此点应从毛泽东、罗章龙、李立三三位当事人的回忆资料进行判断更为准确。《毛泽东早期文稿》中收录的文章,多数没有日期,现有日期是编者后来标注的。毛泽东在与老师黎锦熙通信中谈到当年“夏假后,乃作一启事”,而湖南一师知名学者黎锦熙赴北京任职是1915年。《毛泽东早期文稿》收录有1915年9月27日毛泽东给萧子升的信(萧子升1915年夏毕业后去修业学校工作,与毛泽东的思想交流转以书信为主),信中称《征友启事》发出后,“至今数日,应者尚寡。兹附上一纸,贵校有贤者,可为介绍”。罗章龙回忆是在1915年秋看到的《征友启事》,他于1917年上半年毕业。由此可以确定《征友启事》是在1915年9月上中旬发出的。李立三回忆看到毛泽东的《征友启事》是在1916年他读长郡中学期间。他于1917年转入广益中学的求学经历也进一步确认《征友启事》刊发时间肯定在1916年前。

综合对比毛泽东自述、书信和罗章龙、李立三的回忆,《征友启事》应该是在1915年秋刊发的。李立三回忆是1916年,属于孤证。周世钊、萧三回忆《征友启事》是在1917年秋,很有可能是记忆有误。周世钊在回忆中也说,40年过去,虽人事变化很大,但革命活动和斗争记得清楚,只是可能了解的事实不够,搜集的材料不多,回忆的内容不够系统、生动。

2.字数问题

诸多资料证明,毛泽东的《征友启事》字数都不多。从写作逻辑上说,毛泽东的目的仅仅为征友,不是写论证性文章,因此内容必然简单明了,言简意赅,湖南一师纪念馆陈列的内容也能从一定程度上说明这个问题。萧三的回忆相互矛盾,不能为证。因此,罗章龙回忆谈及的“几百字”,有可能是记忆有误,或混淆了约400字的新民学会宗旨;彭明说的有300字则可以认定为以讹传讹后的误写、误言。

3.用典问题

毛泽东及相关人士的回忆都称,《征友启事》是用了典故的。萧三两次回忆中的用典位置不仅矛盾,还与其他人回忆的内容略有不同。除彭明著作中认为用典在句首,其他人都只说到用典。由写作逻辑分析,从《征友启事》名称即能知概要,启事首句再写“嘤鸣求友”,似乎有画蛇添足之嫌。因此,推断彭明的说法有误。用典于文末,能提升文章的感染力,是写作惯常手法,符合一般的认知。

4.萧瑜回忆版《征友启事》的问题

在一些著作中,萧瑜回忆的《征友启事》内容被认为是《征友启事》的原文而被引用,如吴海坤编著2011年出版的《毛泽东与姓名艺术》、陈廷一编著2004年出版的《毛氏三兄弟》及一些网络文章上都直接认定萧瑜回忆为《征友启事》的原文,且未注明出处。就目前能找到的资料看,萧瑜的著作是谈及此内容的最早出处。但我们认为此内容与毛泽东的《征友启事》毫无关联。这是因为《毛泽东早期文稿》收录有1915年9月27日毛泽东给萧子升的信,信中称《征友启事》发出后,“至今数日,应者尚寡。兹附上一纸,贵校有贤者,可为介绍”。毛泽东与斯诺的谈话也说道“自己感觉需要志同道合的朋友”才在长沙的报纸上刊登《征友启事》。可见,《征友启事》是毛泽东独立而为。假设是萧瑜和毛泽东商量好的事情,毛泽东在信中还要求萧瑜帮忙介绍一些志同道合者则多此一举。而细读萧瑜的回忆,我们发现萧瑜回忆的重点是与毛泽东商量成立一个团体,征集志同道合的朋友救国救民。

事实上,萧瑜回忆的这个《征友启事》是值得商榷的。因为此内容仅来自于萧瑜自己的回忆,无法寻求到新的佐证,所谓孤证不立。甚者,从其他角度也能发现此文内容存在极大问题。首先,假设此文稿内容为真,可解读出文稿应该是为1918年春新民学会的成立做准备。这样判断的话,本文稿就可能是1917年秋,能对上萧三、周世钊等人的时间回忆,但是在内容上却没有对上萧三、周世钊回忆中的用典,而用典是留给人们最为深刻的记忆。且从记忆规律而言,人们能记得住过去的重要事件及内容而容易记混时间。因此,从时间上而言,萧瑜、萧三、周世钊的回忆虽相同,但并不是强有力的证据,且上面已判断《征友启事》的时间是1915年秋而不是1917年秋。所以,萧瑜的回忆在时间和内容上与现存的文献资料均相矛盾。其次,文稿谈到袁世凯当政,政局相对稳定,尽管有“二十一条”的耻辱,但要说“国家正处于危机存亡之秋”,用词稍显过重。第三,“砥砺品行、研究学术及改造国家”的认识,接近此后蓬勃展开的新文化运动的主旨。1915年9月《青年杂志》刚刚出刊,此时毛泽东正在湖南一师刻苦自修,苦恼于“友不博不广”和难以增长见识,还谈不上以交友建立新的团体去研究学术进而改造国家。第四,袁世凱1916年死去,此内容显示正处于袁氏当政时期,但大意却与1918年4月成立的新民学会宗旨相似,这应该是观念的延伸,不可能1915年秋,毛、萧二人商定成立一个三年后才出现的新团体。第五,在《征友启事》的署名上,萧子升回忆说怕用真名征不到朋友,徒增笑话,故用“二十八笔”,这与毛泽东自述及萧三、周世钊、罗章龙等回忆都是“二十八画生”相矛盾,当然也可能是萧子升回忆有误造成的。因此,萧瑜回忆大意的《征友启事》极有可能是自己凭借记忆进行的虚构。

5.湖南一师展示件的问题

由于未寻找到原件,对于湖南一师纪念馆的展示件是否为原稿问题,我们只能通过写作规范、内容、文笔来分析。按民元初年应用书信的写作规范而言,“敬启者”三字应放在文首,落款为某某敬启。此展示件没有抬头,但有落款“敬启者二十八画生”。故此展示件不符合写作规范。就内容而言,所列交友的条件能吻合上毛泽东与斯诺谈话的内容,以及其他同辈人萧三、周世钊、罗章龙的回忆,且有用典,但却与毛泽东写信给萧瑜的内容有出入。但就文笔而言,比较符合早期毛泽东写作的风格,直抒胸臆、言简意赅、表达清楚、目的明确。因此,虽然此展示件的最早出处无从寻找,但其内容具有一定的真实性。

6.《风华正茂——新民学会纪实》所谈征友的问题

我们认为这段说法融合了萧瑜的回忆和纪念馆展示件的内容,因此要从两方面来判断。

一方面来说这是对的。这是因为追寻新民学会的成立过程必然从1915年起。新民学会会员陈书农在《回忆新民学会情况》中也证实了这一点。他说:“新民学会成立前有个酝酿的过程。二三年前,毛泽东同志还在第一师范读书,为了寻找朋友,发表了一篇‘嘤鸣求友启事,内容记不清了。……新民学会成立我记得是一九一八年四月七日,星期日。”同时,毛泽东在《新民学会会务报告》(第一号)中也谈到新民学会成员讨论个人生活向上的问题“至溯其源,远在民国四五两年,至民国六年之冬,乃得到一种结论,就是‘集合同志,创造新环境,为共同的活动。于是乃有组织学会的提议,一提议就得到大家的赞同了”。也就是说,毛泽东征友时只是困惑个人生活向上的问题而征友,随后结交了很多志同道合的人,但随着国内政治环境的变化和民族危亡的加深,毛泽东等人逐步认为成立一个团体的必要性,所以要成立一个团体时才一呼百应。

另一方面来说是错误的。原因是毛泽东整理的《新民学会会务报告》(简称《会务报告》)是刊发后寄给会员保存的。细读《会务报告》根本没有找到萧瑜所回忆的那些内容,也没有谈及再次征友成立一个团体组织。从会员反馈来说,如果真的存在萧瑜回忆的大意内容而没有出现在《会务报告》中,那么萧瑜本人及其他会员都会提出反馈意见,但事实上他们没有提出。由此再次证明萧瑜的回忆是有误的。

7.结交朋友数量和刊登问题

《征友启事》刊出后,毛泽东给黎锦熙的信中称,“应者五六人”。后来毛泽东跟斯诺谈话时说,得到了“三个半答复”。综合各方面资料判断,毛泽东与斯诺所说到的“答复”是从回信且面谈后认可的志同道合的朋友来谈的,对于只回信没见面或一些老朋友如蔡和森等并未归入其中。李立三、罗章龙都是首次见毛泽东并交谈,所以毛泽东称当时交了三个半朋友的可能性最大。

毛泽东的《征友启事》先以信件的形式张贴到部分学校,但由于其惊世骇俗性,交友效果并不理想,相关的资料都提到毛泽东的《征友启事》被误认为找女朋友。为更好地交到志同道合者,毛泽东后来才又把启事刊登在报纸上,广为宣传。从刊登到报纸的角度而言,毛泽东更不可能大张旗鼓地宣传“因国家处于危亡之时,所以要组织团体”如何如何,因为这样写当事人多半将受到北洋地方当局的迫害,所以再次证明萧瑜的回忆是不能成立的。

综上所述,我们认为:1915年9月上中旬,毛泽东在长沙部分学校内张贴出的《征友启事》,后又刊登于报纸,只有简短几十字;萧瑜的回忆不足为信,湖南一师展示件虽有相关资料支撑,可信度较高,但因无原件为证,只能存疑。《征友启事》文末化用了《诗经》的求友诗句;毛泽东当时凭此启事新结交了三个半朋友。学术著作对《征友启事》采用间接引用或简述大意的手法,较为科学,最为适宜。(编辑 叶松)

作者:马海涛,南开大学马克思主义学院博士研究生;姬丽萍,南开大学马克思主义学院教授、博士生导师