抗肿瘤活性化合物DN-4的合成工艺优化

2019-07-29李星星童荣生师健友

彭 婷,李星星,童荣生,2,师健友,2

(1.电子科技大学医学院,四川 成都 610054;2.四川省医学科学院·四川省人民医院,个体化药物治疗四川省重点实验室,四川 成都 610072)

癌症是威胁人类健康和生命的三大类疾病之一。据世界卫生组织报道,到2030年,全球因癌症死亡的人数将达到1310万。癌症的一般治疗手段包括放疗,化疗和手术治疗,在癌症晚期,病人只能依赖放射治疗和化疗也就是药物治疗。而以上的传统治疗方式因其毒副作用大,预后很差,使患者难以受益[1]。 亟需寻找更为有效、副作用小的靶向治疗手段。本课题组在前期实验中,利用计算机辅助设计技术设计并合成了化合物DN-4,已通过体外药理实验证明,DN-4对多种不同组织来源的肿瘤细胞具有抑制其增殖的作用,对人肺癌A549细胞、H1299细胞、人胃癌HGC-27细胞以及小鼠黑色素瘤B16细胞均表现良好的抑制作用。

多种体外实验均显示,化合物DN-4是抗癌治疗的极具潜力的活性化合物。研制一条快捷简便、实用的合成方法快速合成大量化合物,对于活性化合物的制备以及后续产品的开发研究十分必要。

1 材料与方法

1.1 材料Bruker Avance 400 型核磁共振波谱仪(TMS 为内标,DMSO-d6 为溶剂);Waters e2695-2998 系列高效液相色谱仪(PDA 检测器,美国 Waters 公司);UPLC-Q Exactive四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱(Thermo Fisher Scientific公司);YRT—3 型熔点仪(天大天发科技有限公司);3,5-二硝基苯甲酸和2-三氟甲基苯胺均购自萨恩化学技术(上海)有限公司;其余所用试剂为市售分析纯;所用试剂均无需处理。实验时间2018年7~10月。

1.2 方法

1.2.13,5-二硝基苯甲酰氯(化合物2)的合成 向装有搅拌器、回流冷凝管和滴液漏斗的三口瓶中依次加入21.2(100 mmol)3,5-二硝基苯甲酸(化合物1)、300 ml氯化亚砜(SOCl2)和20 ml N,N-二甲基甲酰胺,90 ℃下加热回流反应1.5 h,停止反应。向反应瓶内加入适量CH2Cl2减压浓缩除去SOCl2,重复三次,得3,5-二硝基苯甲酰氯(化合物2)粗品,直接用于下一步。

1.2.23,5-二硝基-N-(3-(三氟甲基)苯基)苯甲酰胺(化合物3)的合成 向装有搅拌器、回流冷凝管和滴液漏斗的三口瓶中加入16.1 g (100 mmol)间三氟甲基苯胺、26 g (200 mmol)N,N-二异丙基乙胺(DIEA)、300 ml 溶剂(THF/1,4-二氧六环/CH2Cl2/DMF),置于冷肼内冷却至0 ℃以下,搅拌,滴加“2.1”制备的化合物2粗品和CH2Cl2300 ml的混合物。加毕,室温下搅拌2小时,加入甲醇15 ml,用2 mol/L盐酸200 ml洗涤,收集有机层,无水硫酸钠干燥,蒸去溶剂,固体用少量乙酸乙酯-己烷(1∶2)洗涤。

1.2.33,5-二氨基-N-(3-(三氟甲基)苯基)苯甲酰胺(DN-4)的合成 水合肼还原法具体操作如下:向装有搅拌器、回流冷凝管和滴液漏斗的三口瓶中依次加入7.1 g(20 mmol)化合物3,30 ml 无水乙醇,80 mmol的水合肼,适量10%Pd/C,80 ℃加热回流反应3.5 h,趁热抽滤,除去Pd/C,浓缩滤液得产物粗品。产物粗品用乙醇-水重结晶,析出棕褐色沉淀,抽滤,干燥。铁粉还原法具体操作为:向装有搅拌器、回流冷凝管和滴液漏斗的三口瓶中依次加入6.7 g(20 mmol)化合物3,40 ml 水和乙醇的混合物(水∶无水乙醇=1∶3),1.07 g(20 mmol)氯化铵、2.24 g(40 mmol)铁粉,65 ℃加热回流4 h。见图1。

图1 化合物DN-4的合成路线

2 结果

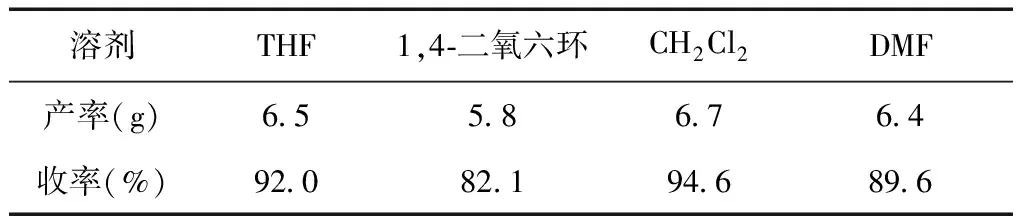

2.1 溶剂对3,5-二硝基-N-(3-(三氟甲基)苯基)苯甲酰胺(化合物3)产率影响几种常用溶剂对反应的影响结果见表1。除1,4-二氧六环做溶剂外,其他溶剂在不同工艺下对产率的影响不大,产率较高。

表1 溶剂对3,5-二氨基-N-取代苯甲酰氯(化合物3)产率影响

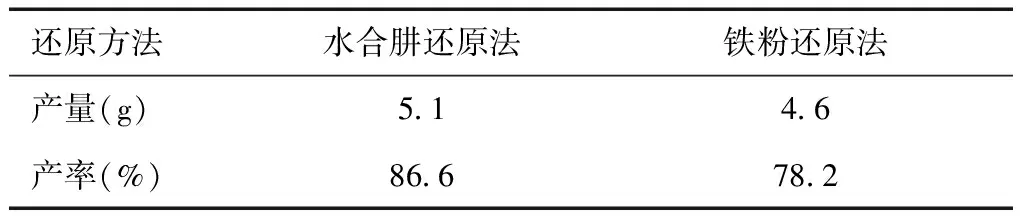

2.2 3,5-二氨基-N-(3-(三氟甲基)苯基)苯甲酰胺(DN-4)的合成方法采用水合肼还原法和金属还原法(铁粉还原法)进行3,5-二硝基-N-取代苯甲酰胺还原为3,5-二氨基-N-取代苯甲酰胺的还原方法考察,结果铁粉还原的反应转化率高于水合肼还原法,但在实际的后处理过程中,铁粉还原法后处理萃取过程中产物不易萃出,且铁粉不易除去,产物损失较多,实际产率低于水合肼还原法。见表2。

表2 3,5-二氨基-N-取代苯甲酰胺(DN-4)的合成方法

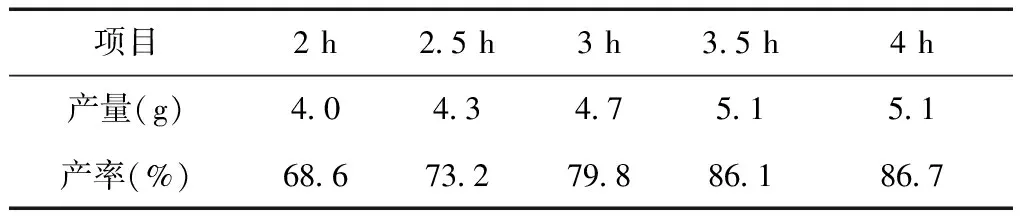

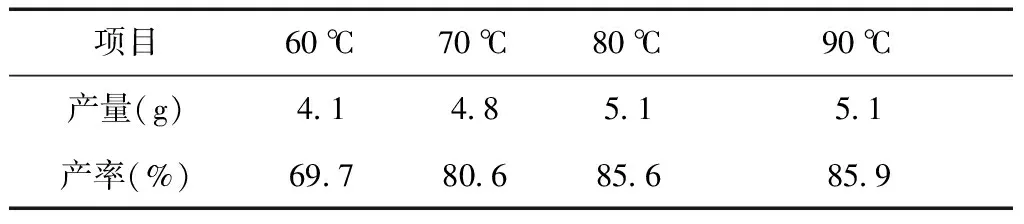

2.3 水合肼还原法的反应条件按照水合肼还原法操作,分别考察反应时间、温度和水合肼用量对反应的影响。反应结果显示:随着反应时间的延长,产率增加,但反应时间达到3.5 h,再继续增加反应时间,产率无明显变化;同样,当温度增加至80 ℃,水合肼量增加至4倍量时,继续增加,产物产率无明显变化。综合考虑产品收率与生产成本、生产效率等因素,最终选择10% Pd/C催化,4倍量水合肼在乙醇溶剂中80 ℃回流3.5 h,还原化合物3。随着反应时间的延长,产率增加,但反应时间达到3.5 h,再继续增加反应时间,产率无明显变化;同样,当温度增加至80 ℃,水合肼量增加至4倍量时,继续增加,产物产率无明显变化。见表3~表5。

表3 不同反应时间的产物收率(温度80 ℃,水合肼量40 mmol)

表4 不同反应温度的产物收率(反应时间3.5 h,水合肼量40 mmol)

表5 不同水合肼量的产物收率(反应时间3.5 h,反应温度90 ℃)

2.4 扩试在优化实验条件下,将原料1的投料量扩大 5 倍即21.2 g (0.1 mol),按照优化条件后的反应条件进行操作,平行实验 3 次,分别得到3,5-二氨基-N-取代苯甲酰胺(化合物4)26.9 g、26.5 g、26.8 g,收率分别为 91.2 %、89.7 %、90.8 %,扩试平均产量为26.7 g 、收率为 90.6%,扩试结果显示收率较高,可用于工业化生产。

2.5 化合物DN-4特征性分析熔点:188.4-189.0 ℃;1H NMR (400 MHz,DMSO-d6) δ 10.28 (s,1 h),8.23 (d,J = 1.9 Hz,1 h),8.01 (dd,J = 8.2,2.0 Hz,1 h),7.55 (t,J = 8.0 Hz,1 h),7.39 (d,J = 7.6 Hz,1 h),6.31 (d,J = 2.0 Hz,2 h),6.01 (t,J = 2.0 Hz,1 h),4.98 (s,4 h)。13C NMR (101 MHz,DMSO-d6) δ 168.13,149.68,140.87,136.72,130.31-129.51 (m),123.85,119.82,116.42,102.73。HRMS (ESI-MS) m/z:(M+H)+296.0992。

3 讨论

3,5-二硝基苯甲酰氯在CH2Cl2,THF等常用溶剂中溶解性不好,导致产率降低。根据文献[2~4],研究了几种常用溶剂对反应的影响。结果表明,除用1,4-二氧六环做溶剂外,其他溶剂在不同工艺下对产率的影响不大,产率较高。所有反应在室温下反应2 h后再继续反应对产率提高无明显效果。在此反应中,3,5-二硝基苯甲酰氯在DMF中溶解度最高,但由于DMF沸点高,且具有良好的水溶性,后处理非常麻烦;虽然在CH2Cl2中溶解度一般,但可以满足反应进行,且产率最高,后处理简单。

目前,大部分硝基化合物可直接经由还原反应制得相应氨基化合物。相关文献研究表明[5~7],常用的硝基还原反应的方法主要有:水合肼还原法、金属还原法、催化加氢还原法、硫化碱还原法等。我们在实际实验操作中考虑到催化加氢还原法对实验设备、实验条件(温度和压力)要求均较高。同时也考虑到硫化碱还原法易产生毒性气体,且还原效率并不高。铁粉还原的反应转化率相对于水合肼还原法更高,但在实际的后处理过程中,铁粉还原法后处理萃取过程中产物不易萃出,且铁粉不易除去,产物损失较多,实际产率略低于水合肼还原法。另外,铁粉还原过程中产生污染物铁泥对环境不利。水合肼还原硝基反应简单易行、无污染;原料廉价易得。因此我们选择操作简单,反应可行性更好,产率较高的水合肼还原法作为3,5-二硝基-N-取代苯甲酰胺的还原方法。进一步对水合肼还原法的反应时间、温度和水合肼用量进行考察,综合考虑产品收率与生产成本、生产效率等因素,最终选择10% Pd/C催化,4倍量水合肼在乙醇溶剂中80 ℃回流3.5 h,还原3,5-二硝基-N-(3-(三氟甲基)苯基)苯甲酰胺。

3,5-二氨基-N-(3-(三氟甲基)苯基)苯甲酰胺的制备过程中,无需特殊试剂和条件,通过重结晶技术对化合物反复纯化,不再使用层析柱分离,操作更简便,效率更高,更有利应用于工业大规模生产。经过以上条件调整和改进使得整个工艺过程条件温和,收率高,对环境友好,具有良好的工业应用价值。