中美制造业产业内贸易的实证研究

2019-07-29对外经济贸易大学施竞澄

对外经济贸易大学 施竞澄

入世以来,中国对外贸易额呈现指数式增长。中美贸易作为其中重要组成部分一直是两国乃至国际社会关注的焦点。据COMTRADE数据库数据显示,2001—2017年中美贸易总额增长近五倍,年均增长率达11.1%。两国制造业贸易从2001年1136亿美元增长至2017年的5817亿美元,在贸易总额中的占比保持在九成左右。

随着中国的发展与贸易规模的扩大,中美贸易不平衡加剧,制造业作为中国贸易顺差的主要来源也成为贸易摩擦的重灾区。产业内贸易指数作为刻画贸易模式的指标,与国际分工、技术水平与产业结构等因素密切联系,反映出贸易与经济结构之间的内在逻辑关系。有必要从产业内贸易视角分析中美制造业贸易发展情况,以促进中美双边贸易及经贸关系持续健康发展。

1 中美制造业产业内贸易现状

1.1 中美制造业贸易结构分析

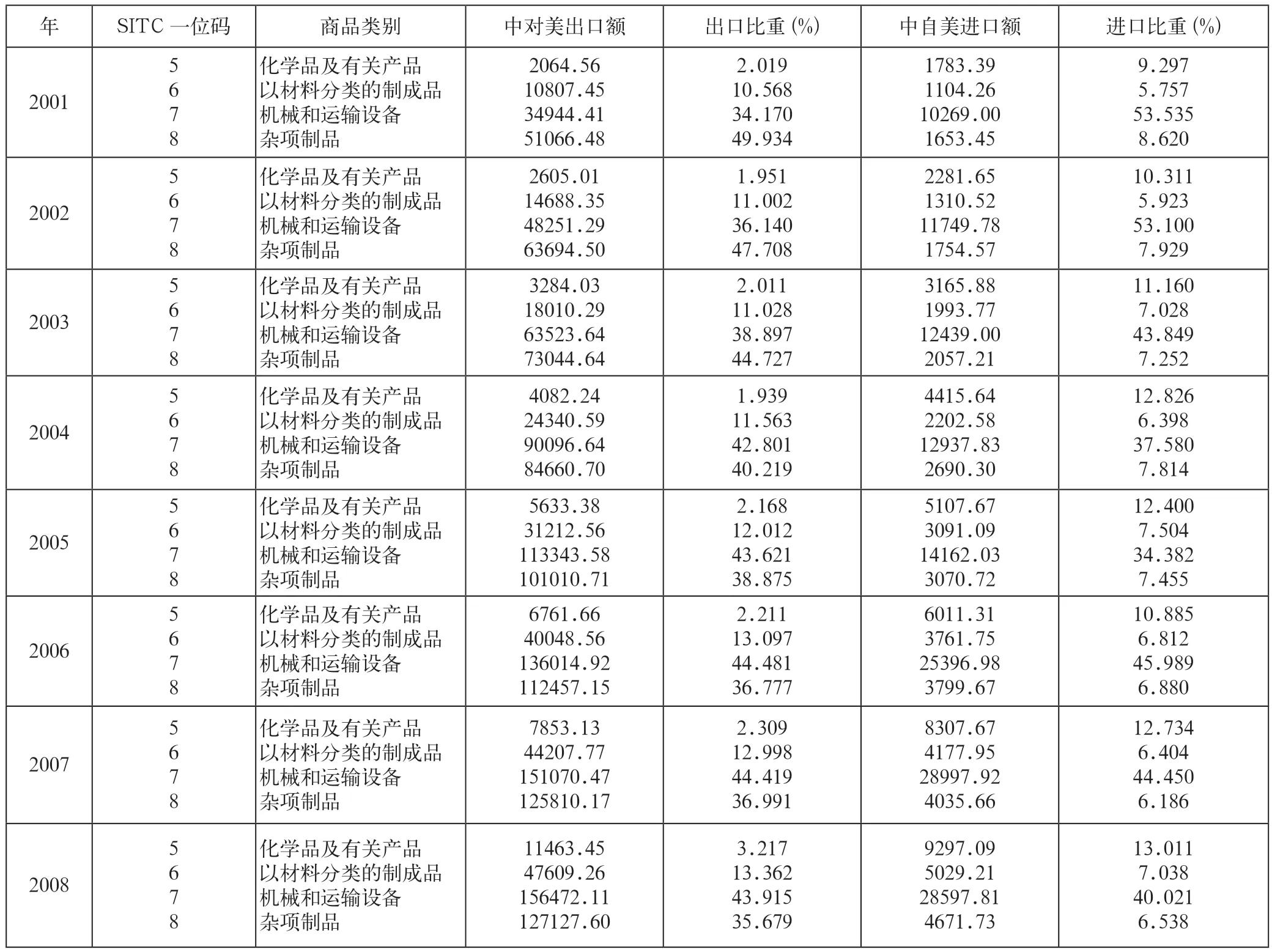

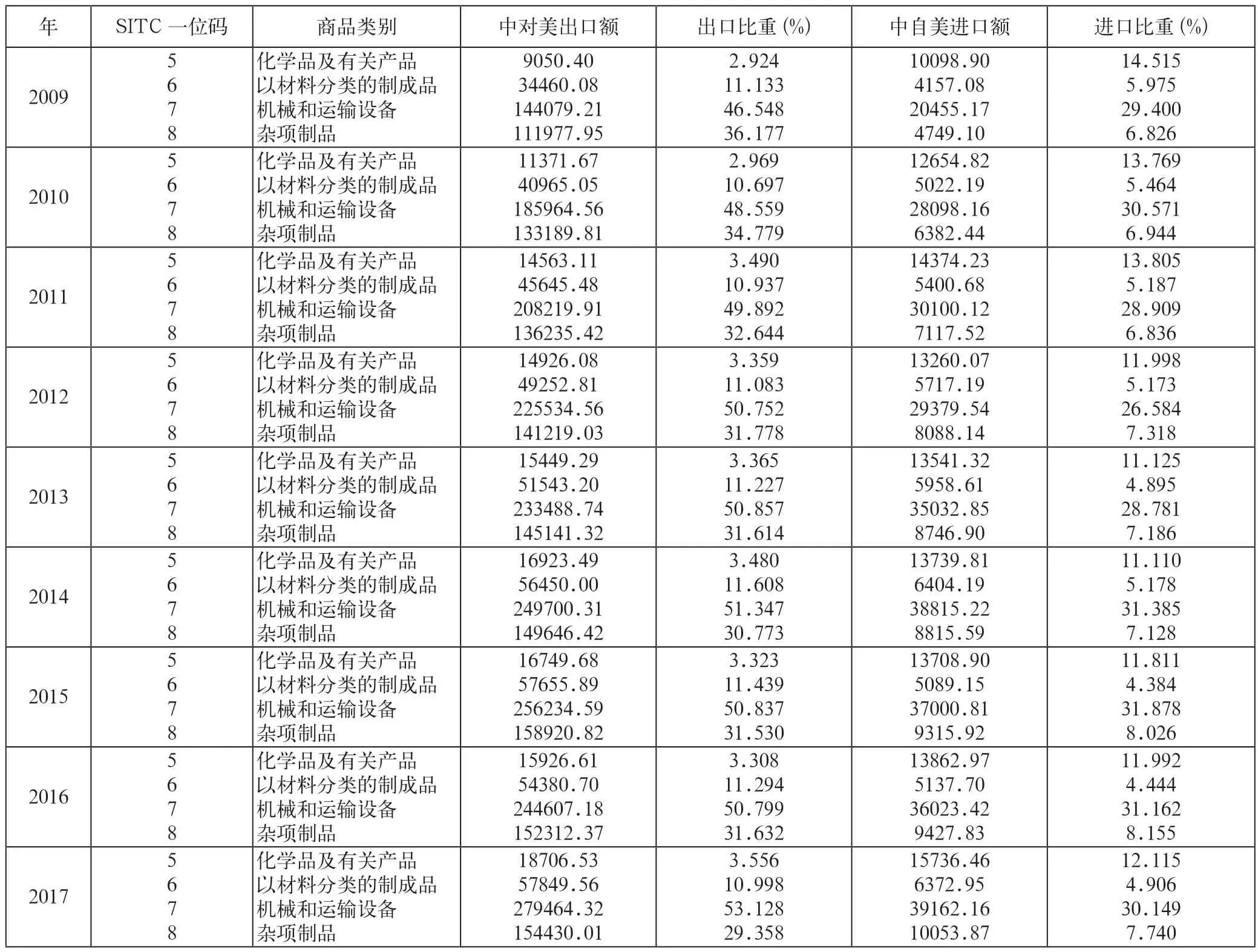

表1是2001—2017年中美制造业贸易中四大类别(按SITC一位码分类)构成及其变化,可以看出以下几点。

(1)除少数年份的第五类外,中国在中美制造业贸易四大类别中均占据顺差地位,两国制造业贸易不平衡现象严重。(2)第五类是中美制造业贸易中两国进出口差额规模最小的类别,也是美国贸易顺差的主要来源,故可知其产业内贸易指数应当较高。但此类别贸易在中国对美国总出口中占比极低,在美国对中国总出口中也仅占1/10左右。(3)第七类是美国向中国出口比重最大的产品,比重经历了先下降后小幅上升的变化,但出口量远不及自中国的进口量。此类别产品也是中国对美国总出口中占比最高的,超过了一半,且比例逐年提高。

表1 2001—2017年中美制造业进出口结构

续表

1.2 产业内贸易的测度方法

学术研究中,产业内贸易的测度方法主要有格鲁伯—洛伊德计量法、阿奎诺计量法,以及巴拉萨计量法等。本文采用较为普遍使用的格鲁伯—洛伊德(Grubel-Lloyd)指数,即,其中IITi为产业内贸易指数,Mi和Xi分别为该产业进、出口贸易额。一般认为,IITi数值越大代表该产业的产业内贸易程度越高、比重越大,反之则产业间贸易比重越大。

1.3 中美制造业产业内贸易状况

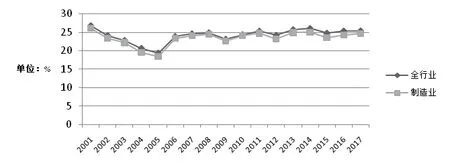

图1是2001—2017年中美全行业(按行业加权)及制造业(按细分行业加权)产业内贸易指数变动情况,可见二者数值接近且变化基本一致。中国入世后头几年里经历明显下降,而随后则表现出波动上涨趋势,全行业产业内贸易指数基本保持在25%左右,制造业产业内贸易指数则为24%左右。当前发达工业化国家间产业内贸易指数可达70%左右,因此中美制造业产业内贸易仍有较大发展空间。

图1 2001—2017年中美产业内贸易指数

图2 2001—2017年中美制造业分行业产业内贸易指数

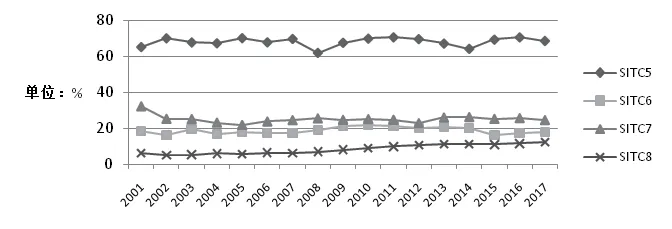

图2为2001—2017年中美制造业分类别(以SITC一位码为标准)的产业内贸易指数,可以看出以下几点。

(1)数值大小上行业间差距明显。第五类产业内贸易指数较高,均维持在60%以上,展现出较强的产业内贸易特征,与上文中根据贸易结构推测的结果一致。其余三类产业内贸易指数基本都在30%以下,表现出以产业间贸易为主的贸易形式。

(2)发展趋势上各行业均有所波动,整体无明显变动趋势。第五类产业内贸易指数围绕67%波动,第六类和第七类产业内贸易指数平均值分别为20%和25%左右。第八类产业内贸易指数虽然始终较低,但呈小幅上升趋势。这一类别下包括服装、鞋子等我国具有传统比较优势的产业,属劳动密集型制造业,该行业产业内贸易的发展反映出我国产业结构的升级与优化。

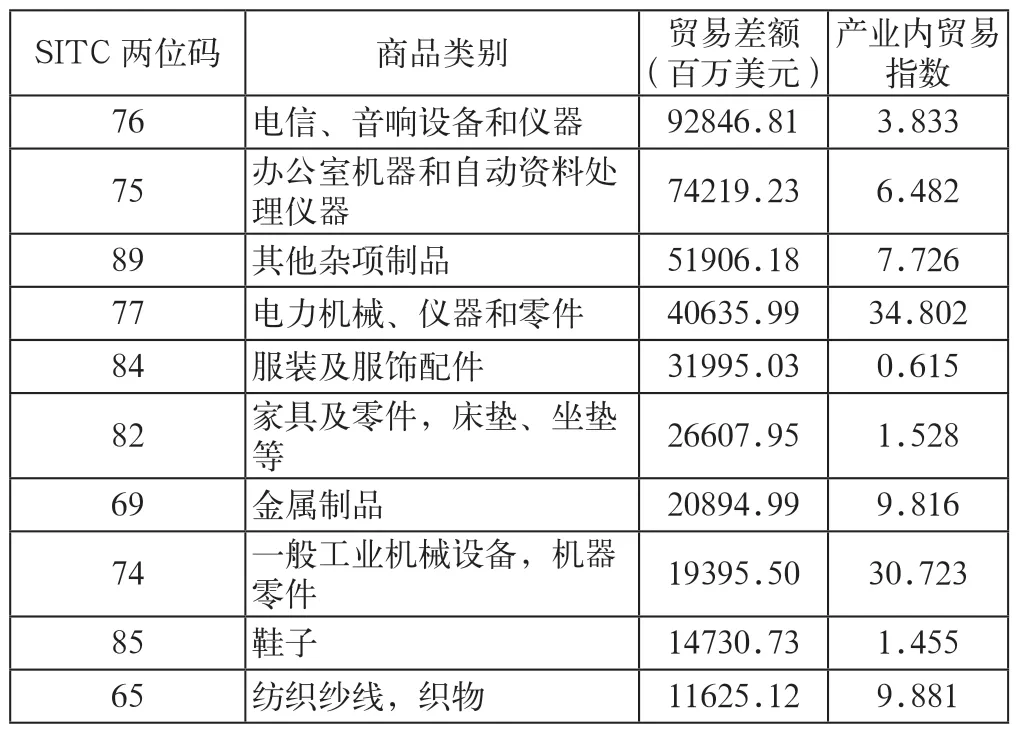

表2 2017年中美制造业贸易差额最大的十个行业

表2统计了2017年中美制造业贸易中贸易差额最大的十个行业,主要集中在第七类与第八类,均表现为中国对美国的顺差。这些行业产业内贸易指数都较低,以产业间贸易为主。不难看出贸易差额与产业内贸易程度密切相关,当前中美贸易不平衡主要是结构性的。

2 中美制造业产业内贸易影响因素的实证检验

2.1 变量选取

在产业内贸易相关理论及前人研究的基础上,本文从国家特征和行业特征两个方面选取以下变量探究中美制造业产业内贸易的影响因素。

2.2 血流动力学指标 两组患者各个时间点SpO2组间和组内T1-T6与T0比较,统计均无显著性差异(P>0.05)。B 组 HR 于 T2时明显高于 T1(P<0.05);B组HR于T2-T6时均明显高于A组(P<0.01)。A组MAP 于 T3、T4时间点低于 T1 (P<0.05);B 组 MAP于 T2、T5、T6时明显高于 T1 (P<0.05);B 组 MAP 于T2、T5、T6时间点明显高于 A 组(P<0.05)。 见表 2。

(1)人均收入水平差异。一般认为,人均收入水平越相近,消费需求和偏好就越相似,两国间贸易量就越大,产业内贸易水平越高。同时人均收入还反映了生产要素结构,要素比率接近会导致相似的生产结构,进而为相似的贸易结构提供基础。因此,两国间人均收入差异越大,产业内贸易水平应该越低,反之则越高。

(2)外商直接投资。外商直接投资对产业内贸易的影响视其与贸易的关系而定。若投资与贸易构成互补关系,即垂直型对外投资,将不同生产阶段转移到不同国家和地区以降低成本;若投资与贸易构成替代关系,即水平型对外投资,则与产业内贸易形成负相关关系。总体来说,外商直接投资对于产业内贸易应以正向作用为主。

(3)产品多样化。同一行业内不同厂商生产、制造的产品并非完全同质,差异化的产品有助于满足人们日益丰富的需求与不同的偏好。因此产品多样化是产业内贸易的一个重要原因,产业内产品差异越大,产业内贸易程度应该越高。

(4)规模经济。规模经济指随生产规模扩大,单位成本降低、经济效益增加的现象。在此背景下,各国企业专业化生产某几种产品以追求最佳生产规模。企业需要通过产业内贸易获得丰富产品。但同时行业中单个企业规模过大也会导致行业内差异化产品种类减少。故规模经对产业内贸易的影响方向并不确定。

(5)市场规模。一般认为市场规模越大,贸易规模越大,而贸易总量扩大有助于企业扩大生产、丰富产品种类,实现产业内贸易。

2.2 数据来源及说明

选取2008—2017年中美制造业贸易的面板数据用以探究中美制造业分行业产业内贸易水平的影响因素。其中,行业分类以SITC为基础,将前两位数字相同的产品归为同一行业。产业内贸易指数、产品多样化程度及市场规模由COMTRADE数据库计算而得,人均收入差异来自World Bank数据库,外商直接投资和规模经济的数据来自中国统计年鉴。

表3 各变量说明

2.3 回归模型

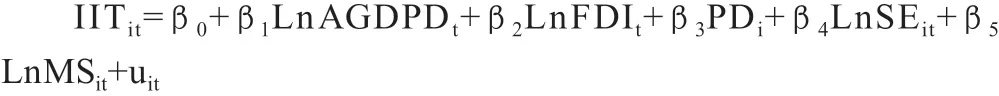

根据前文选取的变量及所作的处理,建立如下回归模型:

2.4 结果分析

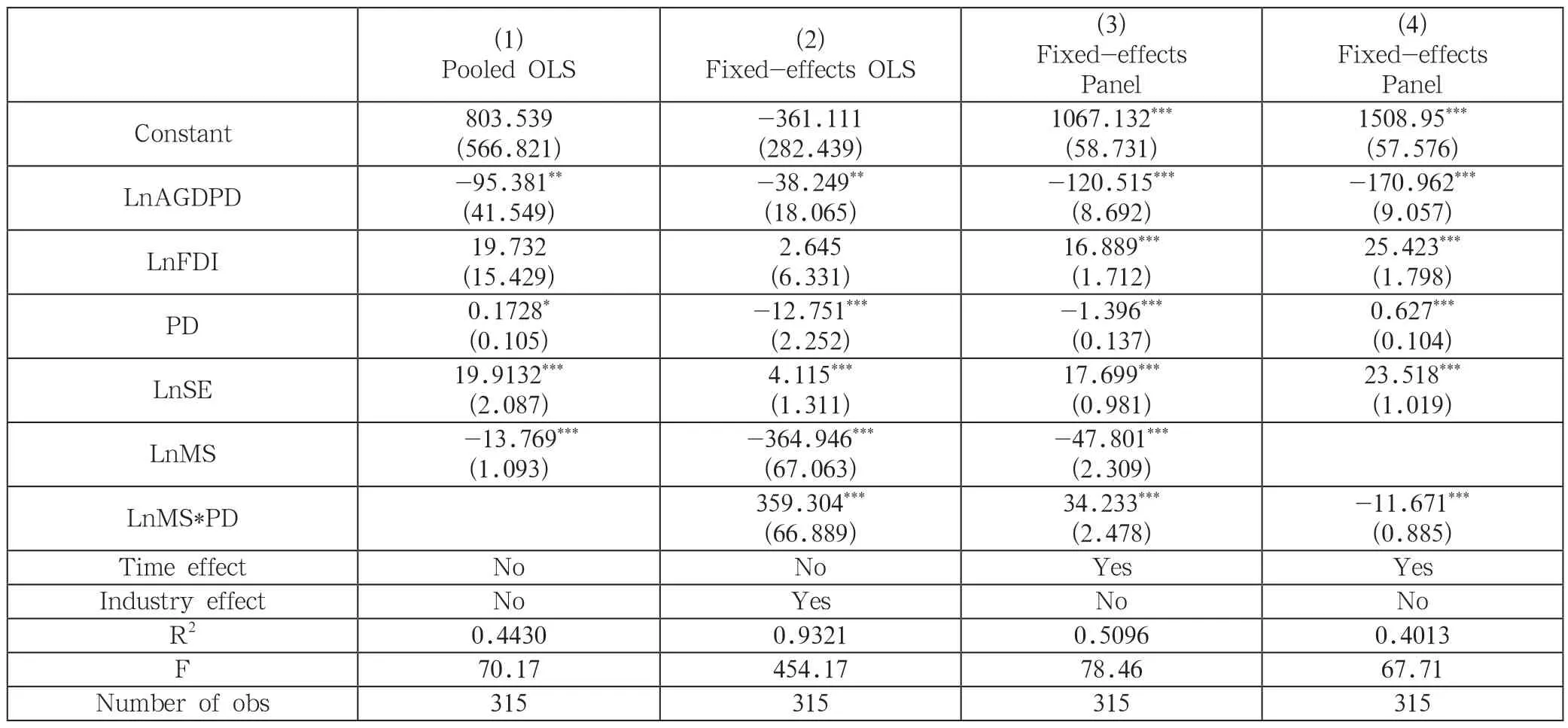

在四列回归中,人均收入差距系数恒为负值,且较为显著,与预期一致。表明两国人均收入差距越大,制造业产业内贸易水平越低。未来随着中国经济快速发展,人口增长放缓,与美国人均收入水平差距缩小,必将引致更多样且扩大化的需求,产业内贸易水平将有所提升。同样规模经济也表现出稳定的结果,系数恒为正值,且均在1%显著性水平下显著,表明规模经济对于中美制造业产业内贸易具有正向作用。制造业中小企业若能逐步发展壮大,实现规模效益,也将有利于促进产业内贸易。

外商直接投资在前两列回归中都不显著,只在面板回归中通过1%显著性水平检验。但系数均为正,这在一定程度上反映出美对中直接投资可促进中美制造业产业内贸易。现阶段美国跨国公司进入中国的主要目的仍是降低成本,并作为出口平台实现全球战略,表明其对中美制造业贸易的促进作用大于替代作用。

表4 回归结果统计

产品多样化与市场规模两个变量的影响则有些复杂。在第一列回归中,产品多样化系数显著性并不理想,市场规模虽在1%水平下显著,但符号却与预期相反。为探究原因,在第二列回归中加入两个变量的交互项。结果表明产品多样化与市场规模及其交互项系数均通过1%显著性水平,但两个变量系数均为负,交互项系数则为正。考虑到市场规模本身对产业内贸易影响效应可能并不直接,因此又在第四列回归中去掉这一变量,结果较为理想,所有变量系数均在1%显著性水平下显著。产品多样化系数为正,与预期一致,表明差异化、多样化产品有助于提升产业内贸易水平。产品多样化与市场规模交互项系数为负,表明产品多样化对产业内贸易的影响也依赖于市场规模,结合中美制造业贸易的发展,可能为近年来主要表现为中国制造业生产能力和规模发展明显快于美国,且美国自中国进口额远超过出口额。在行业内产品种类一定条件下,主要由进口或出口单方面扩大而带来的贸易规模扩大,可能意味着产业间贸易发展而非产业内贸易。

3 结语

通过实证发现,近年来中美制造业产业内贸易指数呈小幅波动上升趋势,但整体水平仍不高。其中SITC第五类与第七类构成资本或技术密集型制成品,其产业内贸易水平相对较高;第六类和第八类均为劳动密集型产业,其产业内贸易水平相对较低,仍以产业间贸易为主。就影响中美制造业产业内贸易因素而言,外商直接投资与规模经济具有正向促进作用,人均收入差距则有负向抑制作用,产品多样性作单独效应为正,但结合市场规模考虑交互效应时则为负。基于以上分析,为促进中美制造业产业内贸易发展,提出以下几点建议。

(1)保持经济快速稳定发展,提高国民收入水平,逐步缩小与发达国家的差距,鼓励个性化、差异化消费。

(2)促进制造业企业扩大规模,提高在国际市场的竞争力。同时要加大研发投入,积极进行技术革新,开发适销对路的多样化产品,鼓励企业由劳动密集型向技术、资本密集型产业转变。

(3)积极吸引外商来华投资,进一步完善引资相关政策和环境。同时注重提高引资质量和效益,加强产业引导,学习先进技术和管理方法,利用溢出效应和示范效应促进企业发展。

(4)立足宏观视角看待我国贸易状况,不可一味追求顺差与扩大出口。只有缩小与美国等发达国家的产业结构差异,才能有效提高产业内贸易水平,实现由贸易大国向贸易强国的转变。

本文在数据方面受限于可获得性,只选取了国家层面的外商直接投资数据,计量方法上也存在不足,对回归结果的实际意义阐释也不够充分,有待进一步改进。