基于CiteSpace的审稿环节可视化方法研究

2019-07-29刘晓艳毕雪梅

■赵 霞 安 珍 刘晓艳 毕雪梅

1)《防灾减灾工程学报》编辑部,江苏省南京市卫岗3号 2100142)河海大学期刊部,江苏省南京市西康路1号 2100983)江苏省地震局,江苏省南京市卫岗3号 210014

如何既保证期刊出版质量,又能缩短出版时滞,一直是期刊界不断探索的课题[1]。缩短审稿时滞,普遍的做法是优化稿件处理流程,部分研究人员提出了限速控制[2]、催审优化[3]或在初审和外审中间加预审和快速评估[4]等策略。保证出版质量的关键在于遴选审稿人,然而审稿过于主观、消极拒审、审稿意见马虎、审稿时间拖拉等问题始终难以解决。期刊工作者们在改进同行评议制度[5-6]、推出审稿流程新模式[4]、建立审稿专家信息风险评估[7]等精准匹配审稿人方面下了很多功夫,也取得了一些经验。但长期以来,科技期刊所推崇的同行评议审稿制度养成了编辑过分依附专家的工作习惯,编辑自身的专业学术修养愈发欠缺,对稿件的决策权和主导权不断弱化[8]。国家精品科技期刊战略的实施,要求编辑必须具备更高的学术水平和独立性,才能对审稿人或学科专业体系有深入的了解。

CiteSpace是一种用于文献计量分析与科学知识图谱绘制的软件,可通过共现网络等可视化方式展现某一研究领域的发展趋势和前沿动态[9],在大数据、云计算、图书情报、文献计量等领域运用广泛,但在期刊审稿工作方面的应用鲜有报道[10]。笔者认为,该软件强大的网络可视化功能非常有利于编辑系统地掌握学科专业脉络,摆脱依附审稿人的怪圈,在审稿中掌握主动权,实现快速遴选稿件、准确定位审稿人、优化审稿流程的目标。本研究结合《防灾减灾工程学报》半年来的审稿工作实践,基于CiteSpace共现图谱对其在审稿环节的应用进行尝试和效果分析。

1 数据与方法

CiteSpace生成的科学知识图谱能够从海量、异构、动态的复杂文献信息中提取出某领域内的核心信息,通过聚类方式形成圆形节点,每个圆形节点代表一个关键词,关键词出现的频率以节点的大小来表征。登录网址(http:∥cluster.ischool.drexel.edu/~cchen/CiteSpace/download/)可以下载CiteSpace软件并安装使用。

数据检索的质量直接决定了科学知识图谱的准确性和科学性。中国知网收录了国内最全的自然科学期刊种类,以它作为数据源可保证分析的全面性。如以“地震工程”为主题,搜索出频次最高的关键词为“地震动”和“抗震性能”,分别检索出5427篇和18551篇文献。为保证数据质量和避免数据重复,本研究只以期刊论文为研究对象,以“抗震性能”为关键词进行检索,来源期刊为SCI、EI、核心和CSCD收录期刊,时间跨度为2017—2018年,得到1152条文献信息数据,在剔除重复、无效的数据后,获得1147条信息,点击“导出/参考文献”,将数据导出为“.txt”格式,数据下载日期为2019年1月15日。利用CiteSpace 5.3. R8软件对1147条数据进行格式转换及运行,绘制“抗震性能”科学知识图谱。

2 CiteSpace可视化分析

2.1 主要研究机构与学者

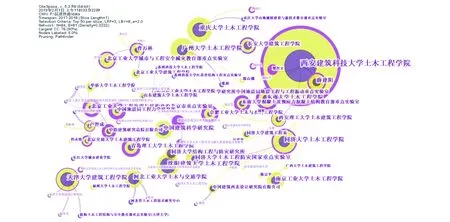

从机构与学者的共现分析中能够辨别出某个学科领域的主要机构和学者,以及相互间的合作强度和互引关系[11]。将学者与机构同时作为检索源进行图谱分析,可以快速定位高产学者所在的机构,以及该学者与不同机构的合作关系。将CiteSpace软件中的时间切片设为“1”,选择标准设为“top50”,图谱标签阈值设为“0、4、52”,其他设置默认,绘制出机构与学者共现图(图1)。该图谱中共有网络节点84个,连线81条,网络密度为0.0232,节点频次≥4,形成了以西安建筑科技大学为首的多组团、众星云集的机构网络格局,而作者间的网络组团呈现出较为典型的师生传播模式,并以裂变式传播为主。结合节点的频次和中心度,分析各机构与作者间的网络关系和合作特点。

图1 机构与学者共现图

(1) 区域优势型。以西安建筑科技大学为代表的高校发文量最多(频次为92次,中心度为0.78),与西安理工大学、长安大学、东南大学、广西大学、南京工业大学、中国建筑西北设计研究院等机构的合作较紧密。一方面为契合国家区域高校共建的方针政策,需要加强高校间的专业对接和资源整合,该校充分利用建筑工程学科优势并配合专业转型,组建了结构工程与抗震教育部重点实验室、工程结构抗震研究所、混凝土结构与抗震科研团队;另一方面,西安是十三朝古都,遗存不少的古迹,关于传统建筑的抗震修复课题一直备受关注[12],该校的薛建阳教授(频次为21次)即为全国知名的古建筑修复专家,与他合作的机构如东南大学(频次为22次)也在这一领域见长。此外,天津大学(频次为28次,中心度为0.13)作为土木建筑强校,与同在沿海的福州大学、青岛理工大学、沈阳建筑大学等高校有较深的区域合作关系,充分体现了国家“一带一路”建设对加强基础设施对接、形成基础设施网络的强烈需求。

(2) 强强联合型。以同济大学(频次为28次,中心度为0.33)为代表的985、双一流高校最为典型,同济大学拥有土木工程防灾国家重点实验室,隶属土木工程学院的结构工程与防灾研究所下设8个室,机构配置完善,专业分工明确,体现了该学科领域雄厚的科研实力。与该机构聚合度较高的清华大学、东南大学、广州大学、中国地震局工程力学研究所等机构的土木工程学科在国内排名领先,在抗震减灾科研及应用方面有很深的造诣。这些机构的合作模式以共同承接国家重大科研项目、申报国家科技进步奖项或联合发表论文为主。

(3) 自立门户型。也有一些机构的合作模式、合作对象较为单一,以广州大学(频次为30次,中心度为0.09)为例,该校的周福霖院士团队研发的橡胶隔震支座技术和消能减震控制技术全国领先,其承担了港珠澳大桥桥梁抗震、隔震与减震设计,技术水平可达世界前沿水平。广州大学的合作机构只有同济大学和四川建筑科学研究院,文献合作单位很少,说明该校注重高尖端技术的自主研发,对专业优势十分自信。

(4) 师门同源型。有的名校博士生导师所带学生众多,毕业后分布在全国多所高校。由于研究上的连续性,青年教师一般在博士毕业3~5年内,研究方向会延续毕业论文继续深挖细作。因此其研究领域和源头高校具有很大的共性,且同导师或同门间的合作现象较多,图1中的裂变式传播模式即是佐证。典型的有薛建阳、刘祖强、马林林、戚亮杰等作者形成的网络组团,发文单位除西安建筑科技大学以外,还有其学生的工作单位如中国建筑西北设计研究院、河南理工大学等。周福霖、谭平、魏瑶、李洋等作者形成的网络组团,除广州大学外,也有学生的工作单位如湖南大学、中国建筑科学研究院等。

2.2 研究热点与前沿趋势

关键词是一篇文献的浓缩与精华,通过可视化分析能展现出研究的热点问题。将时间切片设为“1”,选择标准设为“top2000”,图谱标签阈值设为“7、20、34”,其他设置为默认值,绘制出关键词共现网络知识图谱(图2),该图谱共有网络节点424个,连线508条,网络密度为0.0057,节点频次≥2。统计得出关键词1105个,频次在20次以上的关键词17个,10~19次的35个,2~9次的371个,1次的682个,其中出现频次最多的关键词有抗震性能、拟静力试验、有限元分析、振动台试验、轴压比、梁柱节点、数值模拟、滞回曲线、地震响应、框架结构等。

图2 关键词共现网络图

虽然关键词出现频次的高低能够在一定程度上说明学科领域的研究方向和发展趋势,但若想快速判断一篇论文的写作价值,必须十分了解关键词的专业背景和含义,因此可视化分析的一项重要工作是对关键词进行分类和组合。有了这一环节,在后续的审稿中,编辑看到稿件的标题便可快速判定其类别,按图索骥,对应这一类的高频关键词来判断稿件的内容是否属于研究热点。本研究在地震工程领域3位专家的指导下,将高频关键词分为3类。

(1) 材料、结构类,可以显现出目前主流的结构型式和新型的抗震材料。频次较高的关键词有框架结构、剪力墙、大跨空间结构、装配式、再生混凝土(Recycled Aggregate Concrete, RAC)、高强钢筋、冷弯薄壁型钢等。为实现建筑资源的可持续发展,改善人居环境,再生混凝土这种新型绿色建筑材料拥有广阔的应用前景,钢管再生混凝土(Recycled Aggregate Concrete Filled Steel Tube,RACFST)结构也应运而生。对RACFST结构力学性能、抗震性能等方面的研究是今后的发展方向[13],通过共现图谱可以准确、快速地发现这一趋势。另外,随着智能制造及建筑工业化的推进,新型装配式结构也正成为一个研究热点。

(2) 方法类,整体上可分为模型试验和数值模拟。模型试验分为拟静力试验和振动台试验,前者对应的关键词有低周反复荷载试验、轴压比、滞回曲线、恢复力模型等,后者对应的关键词有动力特性、地震响应、固有频率、加速度等。数值计算方法以有限元为主流,常涉及静态推覆分析(Pushover)、增量动力分析(Incremental Dynamic Analysis, IDA)、弹塑性时程分析、非线性分析等关键词,模拟平台有Opensees、Ansys、Abaqus等关键词。在地震工程领域,由于地震灾害的不可预测及极端复杂性,常常需要通过数值仿真构建模型进行参数分析和获得更全面的数据,还可以通过模拟对试验结果进行验证和反演,二者共同推动了该领域基础理论和工程实践的进步与创新。

(3) 目的类,即抗震性能研究可达成的目标。分为3类:一是抗震加固与消能减震,主要有屈曲约束支撑、粘滞阻尼器、消能减震、超高层结构等关键词;二是抗震设计,主要有异形柱、塑性铰、梁柱节点、地震响应等关键词;三是震后评估,主要有地震易损性、自复位、填充墙等关键词。抗震加固研究的应用对象一般为古建筑、地震多发区土砖墙、超高层建筑或大跨桥梁;抗震设计专题研究多考虑新型复杂功能性建筑或高设计标准的试点住宅区;震后评估方法则包括一般结构的地震损伤概率计算方法和自复位结构的可恢复功能评估方法,后者应用于近几年新提出的“可恢复功能防震结构新体系”,一旦推广,将大力提升城市建筑整体可恢复功能的防震水平[14]。

由图2可知,近2年来地震工程领域最热门的研究是抗震方法,其次是抗震目标,新型抗震材料和结构因设计周期长,较难出成果。2018年度《防灾减灾工程学报》投稿论文的统计结果(表1)也显示,“地震工程”类稿件共计128篇,按稿件数量进行排序:方法类>目的类>材料、结构类,按退稿率进行排序:材料、结构类>目的类>方法类。在所有刊登稿件中,目的类稿件的数量已有反超方法类稿件的趋势,可见该领域未来的研究趋向已逐渐从结构减震方法向结构防震功能设计和评估转型,契合国家“十三五”《防震减灾规划》提出的“努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”的主旨。

表1 实施可视化审稿流程前后稿件数量对比

注:可视化审稿流程前统计时间为2018-01-01—2018-07-19,可视化审稿流程后统计时间为2018-07-20—2019-02-01。

3 审稿环节可视化的实例和效果分析

与现有的缩短审稿时滞、优化审稿流程的方式不同,CiteSpace审稿流程需要编辑在“三审一定”之前完成学科领域的可视化分析工作,这个过程可能占用较多时间,但会极其有利于后续的审稿工作。本节以《防灾减灾工程学报》“地震工程”领域的可视化审稿部分环节为例进一步阐述。

3.1 初审环节

初审是科技期刊稿件遴选的重要环节,是非常考验编辑自身专业功底和知识面的。一旦编辑自身的知识体系存在缺陷,则容易对一些行文规范但不具备前瞻性和创新性的稿件把关不严、审查出现偏差,势必加重审稿人的负担,降低他们审稿的挑战性和积极性,若外审的审稿意见敷衍了事,这些文章极大可能通过外审甚至终审,对期刊质量产生恶劣的影响[4]。对学科进行可视化分析之后,即便编辑对该领域不甚了解,也能通过对照相关关键词的共聚结果,快速找到研究热点,从而权衡稿件的发表价值。

以《防灾减灾工程学报》一篇题为《自复位RC框架柱脚抗震性能模拟分析研究》的稿件为例,结合“抗震性能”共现图谱,可以快速锁定关键词“自复位”,并将该文归入目的类。前文已得出,自复位结构是近几年新提出的一种可恢复功能防震结构新体系,属热门研究方向,故判断选题符合,可进入文字预审和查重阶段。再以另一篇题为《两种复式钢管混凝土节点抗震性能对比及参数影响分析》的稿件为例,关键词为“复式钢管混凝土”,结合近2年的研究热点发现,复式钢管混凝土结构已研究得相当成熟,该文仅在连接件尺寸上做了一些改变,无论是设计理念还是数值模拟手段都缺乏创新,故直接判定为“退稿”。从表1可以看出,实施可视化审稿流程前,初审时间1周内的稿件数量仅占59.6%,超过2周的稿件数量占比为10.5%,说明编辑对部分稿件的专业度拿捏不准,无法快速针对稿件内容做出反应,造成审核时间的延误;实施可视化审稿流程后,初审时间基本可以控制在2周以内,1周内的稿件数量占比上升了29.08%,1~2周的稿件数量占比下降了15.05%,平均初审时间比之前缩短了2.91天,充分体现了可视化分析可以帮助编辑定位知识热点,对稿件做出快速精准的判断。

3.2 外审环节

外审是审稿流程中最关键的一环,审稿人的评审意见是决定是否接受稿件的重要依据,有时甚至是决定性依据。审稿人的选取往往存在两大问题:一是由谁来主导?若是由编委主导,在研究领域的熟悉程度上有保障,但占用编委的大量时间来做例程的劳动,是对审稿资源的浪费,会影响编委的积极性,造成稿件积压和审稿质量下滑。若是由编辑主导,则存在过分依赖审稿专家库或作者推荐审稿人,导致送审偏差、评审意见不到位从而增加送审流程等。二是如何避免“人情”审稿或“伪同行”评议?编委可能会利用审稿职权,选择对己有利的专家来评审自己课题组成员的论文,作者则可能存在侥幸心理,笃定编辑对专业不甚了解,在推荐审稿人环节输入熟悉的专家信息,甚至提供虚假邮箱等信息,顶替审稿人评审自己的论文[15]。将可视化的知识图谱融入外审环节,有三大优势。

(1) 快速鉴别审稿人。作者推荐的审稿人,既不能排除“人情”审稿的可能,也不能“一棒子打死”。实施可视化审稿流程后,若作者和推荐审稿人的单位共聚关系良好,或合作发表过论文著作,原则上应回避审稿,再从审稿专家库中选择与作者单位少有交集的小同行专家进行外审;若推荐审稿人与作者的文献、单位联结度都不高,则对该专家进行学术搜索,可以通过学校官网或“ORCID”“中国科学家在线”等科研社交平台,核查专家的基本信息和擅长领域,专业对口即可安排送审,一般同一篇稿件最多安排一位推荐审稿人,其余审稿人在审稿专家库中选择。推荐审稿人的评审意见如不具体、不专业、不能切中要害、拒稿理由不充分或赞誉过甚却无建设性意见等,即可在审稿库中“冷冻”;若意见中肯详细、点评犀利、见解独到且对作者很有帮助,则标注为“五星”,下次还可以安排送审。以题为《自复位RC框架柱脚抗震性能模拟分析研究》的稿件为例,作者单位为重庆大学,推荐的审稿人单位分别为中国建筑科学研究院、西南交通大学、重庆大学,由图1可知,中国建筑科学研究院与重庆大学共聚关系良好,西南交通大学则与重庆大学没有交集,虽然两位审稿人都未与作者合作发表论著,权衡后编辑还是选择了西南交通大学的专家,结果显示该专家审稿态度认真,意见详尽到位。从表1可以看出,实施可视化审稿流程前,外审2周内审回8篇,占比38.1%,外审时间超过12周的稿件有6篇,占比28.6%,审稿周期太短说明编辑过分依赖推荐的审稿人,导致“人情”审稿或“伪装”审稿的发生,超期审稿则意味着编辑对审稿人缺乏了解而盲目送审,导致文章内容与审稿人专业不匹配,审稿人拒审或一味拖延审稿。实施可视化审稿流程后,外审2周内审回的稿件数量占比降低了25.1%,外审时间超过12周的稿件数量占比降低了24.3%,平均外审时间比之前缩短了16.28天,可见超期审稿和极速审稿的数量均得到明显遏制,外审环节也得到很大优化。

(2) 快速定位优势专业的地域分布。每个机构都有其特定的研究背景和擅长的研究领域,通过关键词和机构的共现分析,可以帮助编辑快速全面地了解研究热点的地域分布和强弱分布。此处将时间切片设为“1”,选择标准设为“top50”,图谱Node Labeling阈值设为“0、5、44”,Term Labeling阈值设为“0、5、12”,其他设置均为默认值,生成关键词和机构共现图(图3)。在具体审稿过程中,若稿件内容以结构抗震拟静力试验为主,则可在同济大学、天津大学、北京工业大学等机构中选取审稿人;若以振动台试验为主,则可考虑中国地震局工力所、天津大学、哈尔滨工业大学等;若为古建筑的抗震性能评估,则首选西安建筑科技大学、东南大学、北京工业大学等;若为橡胶隔震支座的设计研发,则首选广州大学、同济大学、中国建筑科学研究院等。

(3) 快速充实审稿专家核心库。编辑如不精心维护审稿专家库,找寻审稿人的难度将会增大,不利于编辑部的审稿队伍建设。在线采编系统虽已普及,但通过研究方向或主要关键词搜索审稿人,效果并不理想,因为数据库很难搜索到特定的专业对象。实施可视化审稿流程后,可将不同学科领域的审稿人分开提取,导入Excel表格,剔除无审稿经历、审稿评分≤2、审稿时间超过3个月的,剩余的核对并补充专家信息,建立机构和关键词超链接,方便查找。对于作者推荐的合格审稿人,及时增补进表格里。鉴别审稿人的同时,借助专业知识图谱的可视化,以热点关键词为切入点,定位高产机构或学者,对关联性强的人或单位进行地毯式搜索,将合适的学者设定为“待审人”,入库备用。在日常外审环节中,相比采编系统几千个审稿专家的数据库,编辑直接从不同专业领域的Excel表格里搜寻合适的专家,效率会得到很大提升。

图3 关键词与机构共现图

4 结语

本研究的亮点在于提出了一种审稿新思路——基于CiteSpace的可视化审稿方法,通过对学科专业领域的文献绘制科学知识图谱,分析机构、著者的合作、互引关系,划分高频关键词,实现了锁定著者研究方向、划分机构地域分布、挖掘学科研究热点的目的;将该可视化分析结果引入稿件遴选、审稿人鉴别、审稿机构定位以及审稿队伍建设等具体审稿环节中,既能预防监督“审稿行为不端”,也能有效缩减查找审稿人和反复送审的时间,起到优化审稿流程、提升期刊科学传播速度和质量的作用。经《防灾减灾工程学报》的试验,运用此法半年时间里,初审和外审时间分别缩短了2.91和16.28天,成效明显。

CiteSpace软件安装简便,功能性强,对编辑部具有普适性。目前操作中常见的问题有:需要达到一定的数据量程序才能运算;跨库检索,尤其是国内与国外数据库同时检索时存在不兼容性;关键词重复的预处理;生成图谱的参数调试和精度等,但随着可视化技术的不断突破与发展,这些问题终将得以解决。

致谢感谢天津城建大学刘中宪教授、西安建筑科技大学薛建阳教授、福州大学陈志波教授在本文专业分析上给予的大力帮助。