浅谈先隧后井施工工艺在管廊隧道中的应用

2019-07-29汪星

汪星

(广州市市政集团有限公司工程总承包分公司,广东 广州 510000)

所谓先隧后井施工工艺,即在盾构施工前先完成工作井的围护结构施工及工作井的端头加固施工。工作井的围护结构混凝土骨架采用玻璃纤维筋代替钢筋,减小盾构通过工作井的阻力和减少刀具的磨损。待盾构通过工作井后,具备工作井施工的条件后再行基坑土方开挖、管片拆除,然后施工工作井主体结构;对其工法特点等进行分析。

1 工程概况

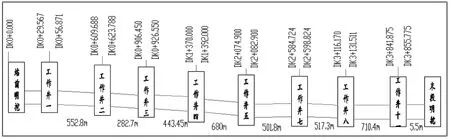

广州市某电缆隧道工程,长约3.861km,采用明挖法与盾构法施工。线路整体南北走向;盾构于工作井1始发,途经工作井2至工作井11,盾构隧道外径4100mm,内径3600mm,管片幅宽1000mm,楔形量41mm(图1)。本工程隧道沿线共设8个工作井,均采用明挖顺做法施工,盾构从工作井1始发先后通过6个工作井到达工作井11。

图1 盾构线路示意图

2 施工准备

2.1 围护结构变更

先隧后井施工工艺要求先完成工作井的围护结构施工,由于盾构需在基坑开挖前通过刀盘自行破除围护结构,因此,在进行围护结构施工时,需考虑围护结构钢筋对盾构刀具的影响,尽量选择对刀具影响小且不影响围护结构性能的骨架材料。根据施工经验,采用抗拉强度高的玻璃纤维筋代替钢筋比较适合,如图2所示。其特点是盾构刀具易切割,不会出现缠绕刀盘的现象。

2.2 洞口管片需增加注浆孔

在盾构通过后,具备条件后可进行基坑开挖工作。在基坑开挖至管片位置时,若管片壁后注浆不饱满时,易出现涌水涌沙的风险,此时在基坑内封堵难度较大,泥水容易回灌隧道,若大量水土流失不仅对成型隧道造成影响,同时也会造成地面的沉降等。对此可在洞口前后20m位置拼装增加注浆孔的特殊环管片,在基坑开挖前提前进行二次补注浆工作,保证注浆质量,确保开挖的安全。

其特点是弥补了普通管片二次补浆难以有效填充管片壁后空隙的特点,减小基坑开挖时管片拆除后涌水涌沙的风险。

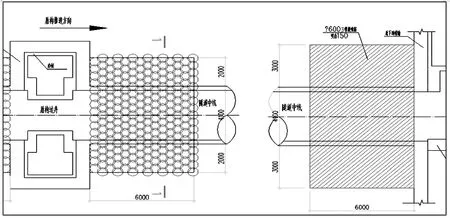

2.3 优化工作井端头加固方案

工作井受征地、施工围蔽等因素影响,需花费较长时间方能完成围护结构施工。工作井端头加固必须在围护结构施工完成后进行。而在实际情况中,盾构掘进速度往往要比工作井围护结构施工速度要快。采用先隧后井的施工工艺可优化端头加固的范围和技术方案。依据犀牛项目部实例,在施工图设计中,端头加固采用的是Φ600@450的三重管加固方法,后由于端头加固施工进度问题影响盾构施工进度,项目部及时调整端头加固方案,将旋喷桩改为Φ800@600的三重管旋喷桩,加快了施工进度,避免了盾构施工的等待(图2)。

图2 原设计加固体工艺及加固长度

3 工法特点

3.1 降低地面加固成本

采用先隧后井的施工工艺盾构在工作井直接通过,原设计端头加固的长度由6m变为3m,原桩径600mm变更为800mm,其旋喷桩的个数和桩的总米数减少,实际发生的费用相对较少。虽地面加固成本降低了,但在盾构实际通过过程中也保障了开仓检查刀具和后续基坑开挖的安全,实际证明变更后的工艺对施工是有利的。

3.2 不需重复接收和始发,安全性高

采用先隧后井的施工工艺,减少了盾构在通过工作井时接收和再次始发的次数,盾构不需借助其他辅助措施可直接过站,每次课节约成本约30万元,同时也降低了接收和始发涌水涌沙的风险。

3.3 缩短工期

采用先隧后井工艺,缩短工期主要体现在:(1)端头加固长度缩短,施工工期短,降低盾构通过时的停机等待;(2)节省了盾构接收和始发的工期(约15天);(3)节省了盾构过站的时间(约10天)。

3.4 洞口需拼装增加注浆孔管片,拆除管片前需二次补浆

采用先隧后井工艺后续基坑开挖时,暴露了管片与洞门接口处的薄弱环节,若管片壁后填充不密实,浆液强度不够,拆除洞口管片后风险较大。对此根据施工经验管片拆除前需对洞口前后20m的范围及工作井范围进行二次补浆工作,补浆工作需提前进行。通过增加的注浆孔注浆,可保障管片壁后填充的效果。此在施工中得到,验证。每环管片的补浆量不小于3方(图3)。

图3 补浆后洞门管片拆除后效果图

4 结语

采用先隧后井的施工工艺虽然节省了成本和工期,但也存在过井管片的浪费,后续工作井集中施工的特点。但依据电力隧道线路长、工作井多且间距短的特点,综合考虑施工总工期和安全性等因素,采用先隧后井的施工工艺是最优选择。但在实际施工过程中,难免会由于施工征地等因素的影响,造成工作井围护结构施工进度滞后影响工期。因此在实际施工过程中,根据工期安排合理安排施工计划,如有条件需各工作井同时进行围护结构及端头加固的施工,为后续工序做好准备。