乡村旅游非正规就业居民的社会排斥感知研究——以珠玑古巷为例

2019-07-27张若阳付萧萧章牧杜雯雯

张若阳 付萧萧 章牧 杜雯雯

[摘 要]近年来,随着国民对旅游休闲需求的增长以及相关利好政策,我国乡村旅游得到蓬勃发展。而在我国乡村旅游的实际发展中,当地社区的旅游非正规就业居民是一个不容忽视的群体,对乡村旅游的可持续发展和当地社会的和谐稳定具有重要意义。然而这部分群体由于其从事职业的特殊性,往往容易遭到排挤和歧视,从而被边缘化。该研究基于社会排斥理论,运用质性研究方法,以广东省南雄市乡村旅游地珠玑古巷为案例,探究了当地非正规就业群体感知到的社会排斥和影响因素。通过对访谈数据的分析,发现该群体对社会排斥感知强烈,主要包括经济排斥、政治参与排斥、职业发展排斥、社会关系排斥和身份认同排斥。基于数据分析结果,文章对于如何解决乡村旅游中非正规就业群体受到社会排斥的问题提出了相应的建议。

[关键词]乡村旅游;旅游非正规就业;社会排斥感知

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2019)05-0026-11

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2019.05.007

引言

近年来,随着我国国民对旅游休闲产品多元化需求的不断增长,并借助国家相关利好政策的东风,乡村旅游在我国得到蓬勃发展。大力发展乡村旅游,不仅能为城市居民提供新的休闲产品,而且对促进农业产业结构调整、增加农民收入以及维护农村社会经济可持续发展具有重要意义[1]。旅游业具有就业容量大、就业门槛低以及就业方式灵活的特点[2],通过发展乡村旅游能够有效解决农村剩余劳动力的就业问题,是实现农村产业结构调整和农村社会经济可持续发展的一条重要途径。

根据中国农业农村部的统计数据①,2017年,我国休闲农业和乡村旅游共接待游客超过28亿人次,收入超过7400亿元,从业人员900万人,带动700万户农民受益。在这些乡村旅游的从业人员中有相当比例是乡村居民在当地从事未经营业许可的以家庭为主的小本经营或未与被雇佣的旅游企业签订正规的劳动合同等,按照中华人民共和国人力资源和社会保障部的定义——“未签订劳动合同,但已形成事实劳动关系的就业行为,称为非正规就业”,这部分人群就成为了乡村旅游的非正规就业群体。乡村旅游的开发过程,涉及多个不同利益群体,尤其围绕资源确权和利益分配问题矛盾重重[3]。在不同利益群体的博弈中,非正规就业群体受自身文化教育水平、个人见识等因素限制,在当地旅游发展过程中往往成为被排挤和边缘化的弱势群体[4],导致其产生负面情绪和强烈的被排斥感知,引发各种矛盾冲突。这既影响了非正规就业群体在建设富有当地特色和文化底蕴的旅游环境时发挥的积极作用[3],阻碍当地乡村旅游的可持续发展,更给当地社会的和谐稳定带来隐患。本文选取了广东著名的乡村旅游目的地——南雄市珠玑古巷作为案例,通过运用半结构性访谈和扎根理论的质性研究方法对当地的旅游非正规就业居民特征进行了描述,并尝试从社会排斥的视角来探究非正规就业群体在我国乡村旅游发展进程中的实际境况及影响因素。

1 文献回顾

旅游非正规就业现象与现代旅游业发展相伴而生,国内外学界均对此有所关注,并基于人文地理学和社会学理论从旅游非正规就业者白身及影响旅游非正规就业的外界因素方面进行了研究。例如,从旅游非正规就业者角度出发,Cukier和Wall对旅游非正规就业者自身特征进行了研究[5],Shawn和Williams关注了旅游非正规就业者的就业动机[6],我国学者郭为等阐明了户籍、性别、婚娴、年龄及受教育程度对旅游非正规就业居民的行业满意度影响[7],梁增贤和谢春红研究了旅游非正规就业者的职业规划和发展路径[8];从影响旅游非正规就业的外界因素方面,不少学者都对政府引导旅游非正规就业的相关政策进行了研究[9-11],Murphy、Getz等发现了旅游非正规就业与旅游活动季节性之间的联系[12-13]。另外,我国部分学者结合我国国情对旅游非正规就业的定义进行了探讨。郭为等认为旅游非正规就业应具有以下特征:“没有在政府部门登记,劳务处于税务监管的盲区;没有纳入社会保障体系,或虽有制度性的规定,但很少被执行;劳动关系不规范,不稳定,劳动契约随时可能被终止”[2]。梁增贤和谢春红则认为,为游客提供服务的旅游非正规部门就业者和那些旅游正规部门(在政府有效管制以外的旅游相关经济部门)的旅游非标准就业者,例如临时工、季节工和非合同工等,都属于旅游非正规就业[8]。本文在现有研究基础上,将乡村旅游非正规就业者界定为:以各种不同方式参与乡村旅游经济活动但未在政府部门登记或未依照劳动法签订正规劳动合同的群体。

虽然对于旅游非正规就业现象国内外学界已有所关注,但是聚焦于我国乡村旅游中非正规就业者的研究依然相对欠缺。乡村旅游的开发本就是一个涉及多方利益的复杂过程,乡村旅游资源和旅游市场都具有地域性和一定的局限性,各利益主体为实现对自身利益的追求在不断展开博弈和竞争。在这种情况下,运用社会排斥理论对身处乡村旅游发展博弈漩涡中的非正规就业群体进行探究是一个较为合适的选择。社会排斥是指某些个人、家庭或社会群体,由于社会政策及制度安排等原因丧失其公民权利,无法参与正常活动或参与不足,导致被边缘化及情感疏离的机制和过程[14]。首先,社会排斥在对社会的弱势群体进行研究时具有较为深层的启发性,因其不会孤立地看待社会弱势者的不同方面,而是将其和社会发挥功能的方式联系起来,从而发现内在的深层次关系[15]。因此在对我国乡村旅游中的非正规就业群体进行研究时,社会排斥可以作为一个极有价值的研究工具,关注到非正规就业群体在乡村旅游进程和社会生活中的方方面面,并发现存在的深层问题。其次,社会排斥从成因来看,更多的是结构性社会排斥,与当下的社会结构和各种制度政策(包括政治、经济、文化、社会心理等层面)紧密相关,是社会结构变迁的结果,是一个动态的过程[16]。当前,我国正处于推进供给侧改革和经济转型的重要时期,发展乡村旅游也是旅游领域响应供给侧改革的重要举措。然而,在改革和经济转型进程中必然会出现各种问题和矛盾,尤其乡村地区的相关制度和法律法规尚不健全,也在一定程度上造成了非正规就业群体在乡村旅游进程和社会生活中被歧视和边缘化的问题。第三,社会排斥不单纯指物质和资源方面的贫穷等问题,也拓展到精神心理层面和符号层面[17]。当地非正规就业群体不但给游客提供相关的旅游产品和服务,其原住民风貌及生活方式和他们对游客的态度以及与游客间的互动都是影响乡村旅游目的地吸引力的重要元素。在该群体由于被边缘化而产生各种负面情绪时,将会显著影响当地旅游资源的原生态价值及和谐旅游氛围的构建。综上所述,以社會排斥为理论工具,并结合我国具体国情,探讨非正规就业群体在我国乡村旅游进程和所属社会生活中的感知,对于解决我国乡村旅游发展中的不平等、不均衡、权利剥夺和边缘化等问题或许可以提供新的思路。

2 研究案例及研究方法

本研究选择了广东省著名乡村旅游目的地——南雄市珠玑古巷作为案例。珠玑古巷原名敬宗巷,位于广东省南雄市珠玑镇沙水村,是目前广东省仅存的宋代古巷,主要以丰富且保存完好的古建筑以及古老的姓氏文化和民俗著称,被称为“广东第一巷”。珠玑古巷拥有众多始建于不同朝代的各类古建筑,包括民宅祠堂、店铺商号和古塔等文物古迹,其中,石井上的组合石塔是广东唯一有年代可考的元代石塔。另外,珠玑古巷也是“全国三大著名寻根地”之一,拥有“中原氏族南迁中转站”“中华姓氏祠堂博物馆”“岭南文化发祥地”“广府人七百年前桑梓乡”等称号。千百年来,珠玑古巷在岭南地区人口迁徙过程中扮演了极为重要的角色。岭南地区的居民大都从中原经此地迁徙到岭南各地,其中很多人又迁徙到海外。因此珠玑古巷被众多遍及世界各地的华人华侨视为祖居地,很多海外的珠玑后裔近年来纷纷同到故乡筹资修建了几十座姓氏宗祠,更加丰富了珠玑古巷的历史人文色彩。珠玑古巷社区现有居民20余姓320多户1400多人。在珠玑古巷的旅游业兴起之前,当地居民以农耕和外出务工为主。20世纪90年代,珠玑古巷开始发展以当地姓氏文化和民俗为特色的乡村旅游,并在2012年获评国家4A级景区,还被列入首批广东省文化旅游融合发展示范景区、首批广东游学旅游示范基地以及广东省电影拍摄基地。尤其每年在此举办的“姓氏文化节”更是吸引了大批游客和很多海外的珠玑子孙同乡探亲,共庆佳节,该节事也已获评“最具影响力广东县域民俗文化节庆”。随着乡村旅游的发展,当地居民除了务农之外,越来越多的居民参与旅游相关的经济活动,因受种种因素的制约,大部分居民是以非正规就业的形式参与其中。

本研究选取了质性研究方法对乡村旅游非正规就业群体的社会排斥感知进行研究,主要基于以下原因:(1)现存的社会排斥研究框架大都源于西方对贫困的研究,带有强烈的西方色彩,若是生搬硬套而不考虑我国的实际国情和具体应用场景,难免有失偏颇。因此本研究采用质性研究方法,希望能够实现对社会排斥理论的本土化探索,结合我国的具体国情来解决乡村旅游发展中的具体问题。(2)乡村旅游的非正规就业群体“数量少、类型多、流动性大、戒备心强、不易接触”[18],而本研究选取的基于扎根理论的质性研究方法和深度访谈法,能够对乡村旅游非正规就业群体本身以及其与所处情境的关系等进行更加深入的剖析,从而更好地探讨其遭受社会排斥的特定社会现象,并针对性地提出解决思路和办法。

本研究的数据采集主要分为基础资料和信息收集阶段以及田野调查两阶段。研究小组首先通过网络搜索、文献数据库查询等方式,收集有关非正规就业、社会排斥感知和案例地珠玑古巷的文献研究、分析报告等资料,对案例地和研究主题都建立了一个较为全面的认识,并于2018年3月赴珠玑古巷进行了为期一周的田野调查,主要是对当地的非正规就业居民进行访谈,同时辅助以一定的观察法收集和记录与本课题研究相关的信息。通过研究小组与当地之前建立的联系,在相识的村民帮助下联系到了33位从事不同的旅游经济活动类型的当地非正规居民作为被访谈对象,以“您认为珠玑古巷发展旅游业是不是一件好事情”“您是否享受到了珠玑古巷旅游业发展给您带来的好处”“您喜不喜欢现在从事的工作”“您为什么从事现在的工作”“您是否享受到了作为珠玑古巷居民应有的待遇”为大纲对这些非正规就业居民进行访谈。在访谈正式开始前,研究小组先向受访者介绍本研究的主题和目的,对受访者的基本信息进行了不记名登记。由于受访者较为排斥访谈被录音,因此研究小组在征得受访者许可后,访谈过程采用文本记录的方式全程记录了访谈内容的主要观点。在当天访谈结束之后,调查者随即对当日所有的访谈内容进行整理,以尽可能减少信息遗漏。在所有访谈都结束后,为了验证访谈数据和编码维度的有效性和真实性,研究小组电话同访了两位当地居民,获得的访谈记录及编码维度与实地访谈得出的数据的编码大致相同,证实了访谈数据和编码维度的有效性和真实性。

3 数据分析与结果

3.1非正规就业群体特征

本次田野调查对珠玑古巷33位从事旅游非正规就业的当地居民进行了访谈,每次访谈平均用时40~60分钟。对所有受访者的基本信息按照接受访谈顺序编号进行了总结(表1)。33位受访者中男性占64%,女性占36%;31~60岁的受访者占总人数的76%,其中,41~50岁的受访者最多;已婚者占91%;高中以下教育程度占73%,高中及中专教育程度占21%;大多数受访者月收入处于中等水平(基于南雄市月平均收入对比)。

结合人口统计学信息以及访谈中的相关内容,本文认为可以从“基本身份信息、就業动机和家庭收入构成”3个维度来描述珠玑古巷的旅游非正规就业群体的特征:第一,珠玑古巷的旅游非正规就业居民主要为文化水平较低的男性中年已婚群体。根据受访者数据统计,受访者皆为珠玑古巷土生土长的当地村民,身份包括辍学者、农民、农副产品制作者、个体经营户、司机及无业者。在性别上,男性占多数,约为64%,符合旅游非正规就业群体结构。在年龄上,以中年群体为主,且绝大多数人已婚(约占91%)。受访者的受教育水平大都较低,73%的受访者只有高中以下学历,且未受专业培训,不具备专业的职业技能。第二,从就业动机角度来看,珠玑古巷的旅游非正规就业居民从事旅游非正规就业主要基于经济因素和家庭因素。一方面,这部分群体借助当地乡村旅游发展参与旅游经营活动,从而增加家庭收入;另一方面,在当地从事旅游非正规就业活动与外出务工相比可以更好地陪伴和照顾家庭。第三,从家庭收入构成角度来看,当地居民的家庭收入主要包括务农收入、旅游相关收入、家庭成员外出务工收入等,从事旅游非正规就业活动不是他们家庭收入的唯一来源。很多非正规就业者是在农闲时才从事相关的旅游经济活动,目的是为家庭增加额外收入。

3.2珠玑古巷旅游非正规就业居民社会排斥感知总体分析

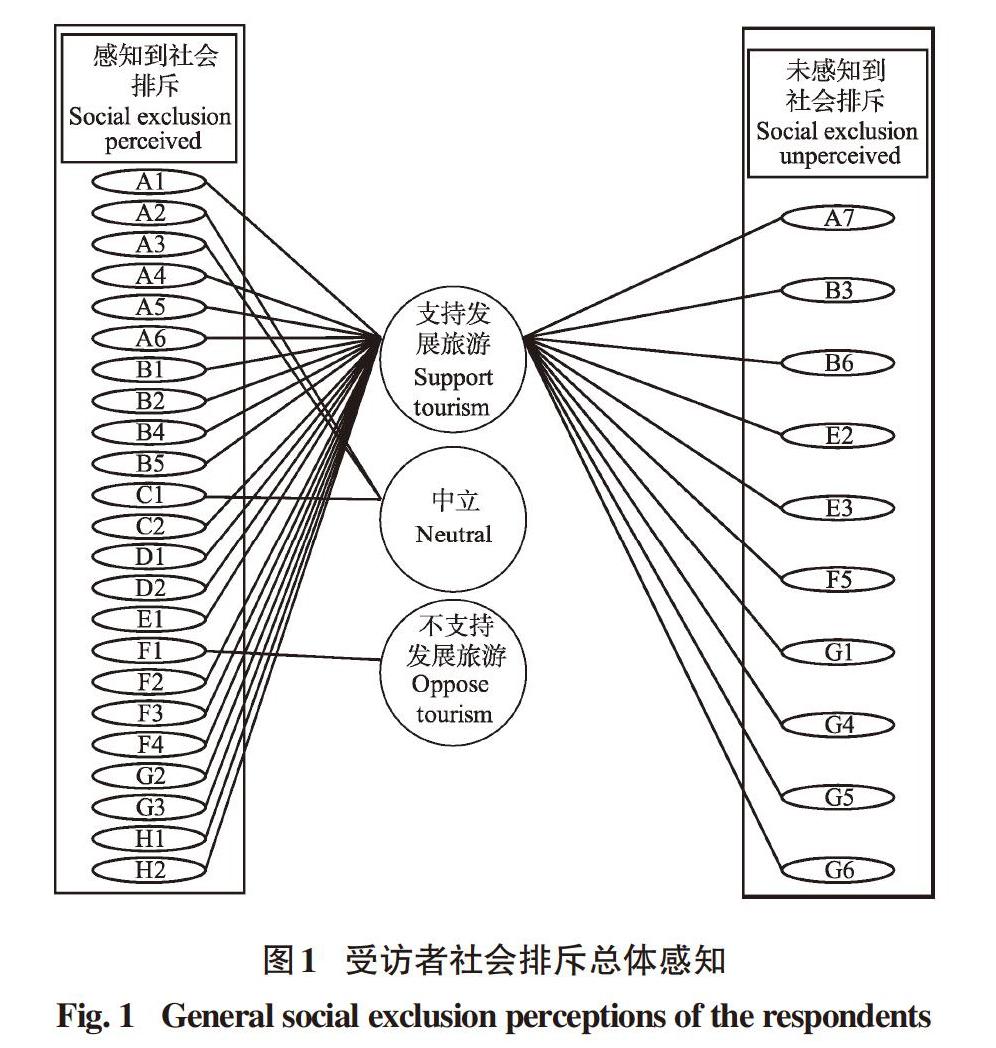

参与访谈的珠玑古巷旅游非正规就业居民社会排斥感知情况以及对当地旅游发展的态度如图1所示。

总体来看,参与访谈的33位受访者,认为自己没有明显感知到社会排斥的有10人,占比30%左右。其中,E2、E3为正规就业部门的非正规就业者,虽然并未与就业单位签订正规的劳动合同,但也不需要自己独立从事经营活动,因此工作内容相对轻松;F5、B3、B6、A7为较早就在珠玑古巷景区内进行旅游非正规创业的从业者,因此在同类型的从业者中已积累较好的口碑,经营相对成熟,竞争压力较小;Gl、G4、G5、G6为景区祠堂典型参观户,具有资源优势,因此受到相关部门和景区较多关注。虽然这10位受访者并不认为自己受到社会排斥,但通过访谈与其深度交流可以发现,这些受访者或多或少都有社会排斥的经历,但是他们由于受自身认知水平的限制并未意识到这一点,因此可以得出珠玑古巷从事旅游非正规就业居民群体遭遇社会排斥是一个较为普遍的现象。而对于“是否支持当地旅游发展”这个问题,绝大多数受访者(27人,占比82%)对于旅游发展持支持态度,可见当地的旅游非正规就业居民对于当地旅游业发展给他们带来的实际益处还是较为认可。

3.3珠玑古巷旅游非正规就业居民社会排斥感知维度分析与模型构建

本文主要基于扎根理论研究方法,并结合Nviv0 10.0软件对访谈数据进行分析,以得出珠玑古巷旅游非正规就业居民的社会排斥感知维度。扎根理论的核心是资料收集与分析的过程,其主要资料分析方法是开放式编码、主轴式编码和选择式编码[19]。在具体分析访谈数据时,借助Nviv0 10.0软件将33位受访者散乱个性化的语言进行逐句分析和编码,通过开放式、主轴式和选择式3级编码深度解读访谈数据。

开放式编码是将所有原始资料按照一定原则加以逐级缩编从而实现对资料逐步概念化和范畴化的过程。概念化过程在Nviv0 10.0软件中表现为白由节点或树节点中字节点的创立,将原始语句进行不断的对比分析,同时进行语句的概念化并逐步丰富初始概念,直至提炼的初始概念可以涵盖所有受访者语句所涉及的内容为止。在对采访33位受访者所获得的357条语句进行不断的对比分析后,共发现45个初始概念和20个初始范畴(表2)。

主轴式编码是依据开放性编码中的数据进行聚类分析,在不同范畴中寻找相互关联的初步范畴进行合并。通过开放式编码得到的20个初始范畴涵盖的范围仍然比较大,且初始范畴之间的联系不够明确,因此,通过主轴式编码对初始范畴进一步分析。通过深入挖掘初始范畴之间的联系,将初始范畴进一步整合为11个属类,包括“收入有限”“消费增加”“就业受限”“缺乏培训和帮扶政策”“决策参与受限”“政府信息理解困难”“对当地文化缺乏认同”“消极的自我认知”“社区内待遇歧视”“非正规就业者内部竞争激烈”“与游客的负面互动”(表3)。

选择式编码是在所有已经发现的范畴中经过系统分析以后选择一个核心范畴,并将其与其他范畴进行系统化联系的过程。本研究在对所有主轴式编码进行全面系统分析的基础上,经反复合并或重组最终得到5个核心类属,即乡村旅游地非正规就业者社会排斥感知的5个维度,包括经济排斥、政治参与排斥、职业发展排斥、社会关系排斥和身份认同排斥。在此基础上,本研究构建了乡村旅游地非正规就业居民社会排斥感知模型(图2)。

(1)经济排斥

衡量经济排斥主要看旅游非正规就业的居民对自身和家庭在参与当地旅游发展过程中的生产、交换和消费等经济活动时是否感知到公平,通过分析访谈数据可以看出当地居民对于经济排斥的感知十分明显,具体的感知因子包括较低的经济收入水平和增长的消费支出。对于珠玑古巷的大多数非正规就业居民来说,虽然当地旅游事业的发展给他们带来了就业和收入增加的机会,但由于受到教育水平、眼界、专业技术等限制,大多数非正规就业居民只能从事对技术含量要求不高的低端工作。因此,旅游非正规就业的居民收入水平较低,且根据旅游活动以及客流量变化具有季节性明显和不稳定的特征。从支出角度来看,一方面由于当地经济结构的单一性,当地居民所使用的生活用品、农业生产用具,乃至从事乡村旅游非正规就业的相关器具等都需要从外界以较高的价格购入,导致居民本就不高的收入外流,形成了漏损现象;另一方面,随着当地社会的发展以及与外界交流的不断加深,居民们对于医疗保障和子女教育的需求不断增长。接受访谈的很多居民都表达了要为家庭医疗保障和子女将来的教育进行储蓄的意愿,然而受到目前经济收入水平的影响,这些意愿很难达成。第三个被受访者广泛提到的经济排斥因子就是物价上涨,随着旅游业的发展和外界客人的涌入,当地的物价不断上涨给本地居民带来更多生活压力,也给他们融入社会主流生活方式带来更大难度。

(2)政治参与排斥

政治参与层面的社会排斥是指人们参与政治活动时权利不足或被剥夺,这种排斥在前现代阶段普遍存在,它是通过明确的法令制度规定不同的人享有不同的政治权利[20]。旅游发展涉及众多利益主体且相互间关系复杂,政治层面因素对利益分配的调控是影响利益主体社会排斥感知的重要影响重要因素。珠玑古巷旅游非正规就业居民的政治参与排斥主要体现在村民对于公共决策没有话语权、村民意见和诉求被忽视等方面。珠玑古巷的乡村旅游起初主要是自发形成,当地的普通村民缺乏主动参与公共决策和社区自治维护白身权益的意识,早期参与其中的多为那些社区中掌握相对较多资源和话语权的社区乡绅。另外,当地多年来都缺乏有效的权力监督机制以及透明公开的政务信息发布和官民沟通渠道,導致公权滥用,旅游开发过程中信息不对称,从而造成了利益分配不公和村民利益受损的情况。目前,珠玑社区在政务公开和居民参与决策方面已有明显改善。居民在访谈中多次提到珠玑古巷的公告栏,几乎所有村务信息都会在公告栏公示并征求村民的意见;同时还设立了诸如微信群之类的非正式政务交流渠道,为居民获取村务信息和参与社区决策提供了相对公开便捷的渠道。然而受此前村政情况的影响较大,居民的政治参与排斥感知相对依然较强;且目前珠玑社区发布的很多政务信息在文字表述方面没有考虑到居民们的文化和认知水平,不够浅显易懂,给居民理解带来困难。例如有受访者提到,“虽然有通知和文件都会贴在公告栏,但是有些文字太咬文嚼字,很难弄懂是什么意思。”另外,当地政府对于居民已经提出的一些意见并未及时给予居民满意的反馈。综上所述,目前珠玑古巷的大多数村民对政治参与的排斥感知依然强烈。

(3)职业发展排斥

职业发展排斥指的是当地旅游非正规就业居民在从事旅游相关的工作时遭到的排斥,包括就业受限和缺乏就业帮扶政策和培训。虽然发展旅游增加了当地居民的就业机会,但事实上,根据访谈数据可以看出,当地居民由于受到自身水平以及其他因素的限制很难得到正规的旅游就业机会。因此,很多当地居民被迫去从事既不合法也不合规的旅游非正规就业,无法保证工作的稳定性。例如,在景区进行小吃加工的小摊贩经常被景区管理人员驱赶等,从事黑车生意的司机也经常受到交管部门的查处。有居民接受访谈时提到,“特殊时期这里人流量多,交警就管得很严,我这辆摩托车没上牌,就要躲着点。”而对于那些想从事正规旅游创业行为的居民来说,当地既没有实施鼓励居民正规就业的政策,也没给当地居民提供旅游就业方面的专业培训,这些都抬高了实现正规旅游就业的门槛。虽然政府和企业在旅游开发过程中承诺会帮助村民解决就业问题,但事实上并没有完全兑现。居民们往往会因办证难、手续多、缺少资金支持和专业知识等原因放弃了正规的旅游创业。

(4)社会关系排斥

当地的旅游非正规就业居民群体在社区内外都需要应对较为复杂的社会关系,也会使其在社会关系层面感知到排斥。一方面在社区之内,大多数旅游非正规就业者都从事相似的经营活动,导致当地旅游非正规就业类型同质化严重,竞争激烈,经营者之间相互攀比和贬低的心态普遍,给社区内居民关系带来较强的排斥感。加之珠玑古巷社区的旅游发展缺乏专业的组织和管理,从事旅游非正规经营活动的居民之间主要靠血缘和情感为纽带连接。而社区内居民分属于不同的姓氏和家族,家族的规模和影响力差异明显。人丁兴旺的大姓家族成员间关系更为紧密,且大姓家族往往拥有更具优势的旅游资源(例如大姓家族的祠堂往往都是当地认定的典型参观祠堂),也较易获得当地政府部门的关注和资源。与之相对的是那些非大姓家族社会关系较为简单的居民或外来的从业者,很难融人这种亲密的社区关系,对当地的文化认同感也不高。另外,不同的大姓家族之间也缺乏足够的交流和融合,例如居民在访谈中提到的“每年的姓氏节都是各过各的”。而另一方面,在社区之外,当地从事旅游非正规就业的原住居民与外来游客在接触和交往时也难免产生各种摩擦和矛盾。例如,有游客不经居民允许就走进居民家中甚至拍照等,有的游客对当地居民呼来喝去没有礼貌,访谈中有居民提到,“有些游客还没经过同意就走进我们家里,啰里八嗉问一大堆问题,烦死了!”这些都可能引发游客与非正规就业居民的争执和矛盾。因此当地的旅游非正规就业者要面临与社区内成员和社区外游客的双重关系排斥。

(5)身份认同排斥

身份认同排斥指居民在参与当地旅游发展以及与其他旅游活动主体互动过程中感知到的自我身份认同层面的排斥,主要包括对其个人身份和当地文化缺乏认同感两个因素。对访谈数据的分析显示,当地居民对自我的身份认同感较低,往往会将白己定义为社会阶层的底层人群或弱势群体。这主要是由于居民对所从事的旅游非正规就业工作满意度较低,一方面,其从事的旅游非正规就业不受法律法规保护,既无法给其带来稳定的收入,也无法给予其足够的安全感;另一方面,从事旅游非正规就业的居民们经常受到歧视,所以他们迫切渴望摆脱旅游非正规就业,对那些正规的旅游就业岗位十分向往。另外,外界对当地的旅游投资也引发当地旅游非正规就业者对自我身份认同产生排斥,“有钱的人都来这里投资了,富人搬走了,但我们还是在这里做这些,我们不是社会最底层是什么?”再加上当地建设开发景区后,居民们失去了很多生活方面的自由,加剧了不满的情绪。这些因素都消极地影响了旅游非正规就业居民对白我身份的认同感。除此之外,外来游客的涌入以及游客带来的外界文化印记也给當地居民造成了精神生活层面的巨大冲击。很多居民在接受访谈时坦承了对所处的社区和现有的生活不满,不明白当地文化有何吸引力;会刻意地模仿外界游客的穿着打扮,渴望了解外面的世界。上述因素相互作用,降低了当地居民对社区的归属感,进而负面影响了居民的身份认同感知。

4 思考与结论

本研究通过质性访谈和数据分析对乡村旅游地非正规就业居民的社会排斥感知进行了深入探索,发现了非正规就业居民社会排斥感知中存在的维度,并构建了模型,主要包括经济排斥、职业发展排斥、政治参与排斥、身份认同排斥和社会关系排斥5个维度。这符合西方社会学中对于社会排斥概念的研究和认知,即社会排斥是一个多维度的动态过程,各维度之间并不是孤立存在的。例如,欧盟统计署认为某些劣势会导致某些排斥,这些排斥又导致更多的劣势和更大的社会排斥,并最终形成持久的多重(剥夺)劣势[21]。社会排斥也被认为是个人生活在一个社会中却无法以社会公民身份参与正常的消费、生产、政治、社会互动等活动[22],而其中某方面活动的不足可能会对其他方面带来更加负面的影响,导致更严重的社会排斥。另外,本研究也是运用社会排斥理论解决我国社会发展中具体问题的一次实践和探索。根据刘易斯的二元经济结构理论和皮奥雷提出的劳动力市场二元结构理论,我国作为一个处于变革过程中的发展中国家,目前正面临农村剩余劳动力向城市以及第三产业转移。我国一些社会学领域的专业和学者已经对农民工在城市就业和生活中所受到的社会排斥有所关注,例如对于农民工在城市中无法获得平等就业资格的关注[23],对农民工社会排斥感知的研究等[24]。在当前全国大力实施乡村振兴战略以及促进全域旅游发展的大背景下,越来越多的农村剩余劳动力不再选择进城务工,而是留在家乡积极参与乡村旅游与休闲农业的发展。其中的大部分都成为非正规就业群体,因此研究该群体的社会排斥感知具有一定的现实和理论意义。

本文认为,若要改善乡村旅游中非正规就业群体的社会排斥感知,主要应从政府及相关管理部门和从事旅游非正规就业的乡村居民自身人手。从政府的角度来看,首先要做好管理和服务工作,制定切实可行的扶持政策,将就业帮扶真正落实到乡村居民。例如降低进行正规旅游创业的门槛,给予创业补助等,帮助其实现收入增长、生活水平和满意度提高的目标。其次,实现乡村振兴的关键在人。因此,政府及相关基层管理部门要发挥好旅游就业引导作用,为乡村居民提供旅游就业所需的各项技能和知识培训,帮助其树立对社区的自豪感认同感以及自信,让其成长为能够适应现代乡村旅游发展的新型职业农民。同时要重视居民在乡村旅游发展中的地位和作用,给予其话语权,将其纳入旅游及公共决策的制定过程。从另一个角度来看,笔者认为要鼓励当地的旅游非正规就业居民在政府的帮助下逐渐提高自身的综合素质包括文化水平与专业技能;同时也不能忽视当地社区融合与发展的重要性,因为融洽的社区关系和较高的社区融入水平能够增强居民的社区归属感,进而改善其社会排斥感知。

參考文献( References)

[1]

HE Jingming. Review of the study on rural tourism in China[J].Tourism Tribune,2004,19(1): 92-96.[何景明国内乡村旅游研究:蓬勃发展而有待深入[J]旅游学刊,2004,19(1): 92-96.]

[2] GUO Wei, LI Xinjian, XU Ke. The neglected true power:tourism informal employment and its pull effects[J].Tour ismTribune,2014,29(8): 70-79.[郭为,厉新建,许珂被忽视的真实力量:旅游非正规就业及其拉动效应[J]旅游学刊,2014,29(S): 70-79.]

[3]

LIU Tingting. The conflict and coordination of stakeholders inrural tourism[J]. Agriculture Economics, 2017,(12): 64-66.[刘婷婷.乡村旅游利益相关者矛盾冲突及协调路径[J]农业经济,2017,(12): 64-66.]

[4]

LU Lin,WANG Yong. Community tourism support model andits application based on social exchange theory: Case studies ofgateway communities of Huangshan scenic area [J].ActaGeographica Sinica, 2014,69(10): 1557-1574.[陆林,王咏基于社会交换理论的社区旅游支持度模型及应用——以黄山风景区门户社区为例[J]地理学报,2014,69(10): 1557-1574.]

[5]

CUKIER J, WALL G Informal tourism employment: Vendors inBali,Indonesia[J].Tourism Management,1 994,15(6): 464-467

[6] SHAW G,WILLIAMS A.The Rise and Fall oj'British CoastalResorts: Cultural and Economic Perspectives[M]. London:Pinter, 1996: 79-83

[7]

GUO Wei, QIN Li,WANG Li On the group features oftourisminformal employment and industrial satisfaction:A case study ofQingdao and Yantai [J]. Tourism Tribune,2012,27(7): 81-90.[郭为,秦宇,王丽.旅游非正规就业的群体特征与行业满意度——以青岛和烟台的旅游非正规部门调查为例[J]旅游学刊,2012, 27(7): 81-90.]

[8] LIANG

Zengxian, XIE

Chunhong.

Informal

tourismemployment: The end to a career or a channel for careerdevelopment [J]. Tour219rn Tribune, 2016, 31(1): 102-110.[梁增贤,谢春红.旅游非正规就业:职业发展的末端还是通道[J]旅游学刊,2016, 31(1): 102-110.]

[9]

ZHANG Lingyun. The basis and precondition of tourism indus-trial convergence[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(4): 6-7.[张凌云旅游产业融合的基础和前提[J]旅游学刊,2011, 26(4): 6-7.]

[10] SU Jing, LU Lin. Informal sector:A domain that cannot beignorcd[J]. Tourism Tribune. 2009, 24(1): 71-76.[苏静,陆林非正式部门(informal sector):旅游研究中不可忽视的领域[J].旅游学刊,2009, 24(1): 71-76.]

[11] GUO Wei, QIN Yu, HUANG Weidong, et al.The convergenceof tourism industries, new tourism formats and the growth ofinformal employment:A positive analysis based on industriesexperience and conceptual modeI[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(6): 14-27.[郭为,秦字,黄卫东,等旅游产业融合、新业态与非正规就业增长:一个基于经验与概念模型的实证分析[J]旅游学刊,2017, 32(6): 14-27.]

[12] MURPHY P'PRITCHARD M P'SMITH B.The destinationproduct and its impact on traveler perceptions[J]. Tourj.gmManagement, 2000, 21(1): 43-52

[13]

GETZ D,CARLSEN J. Family business in tourism: State of theart[J]. Annals o[Tourism Research, 2005, 32(1): 237-258

[14] ZHOU Lingang. Issues on social repulsion[J]. Society, 2004,(3): 58-60.[周林刚论社会排斥[J]社会,2004, (3): 58-60.]

[15] CHEN Jian, ZHAO Yiran, CHEN Chen, et al Social exclusionand fife satisfaction: The effect of social self-efficacy and socialsupport[J]. Management Review, 2018, 30(9): 258-269.[陳建,赵轶然,陈晨,等.社会排斥对生活满意度的影响研究:社会自我效能感与社会支持的作用[J]管理评论,2018, 30(9): 258-269.]

[16] WANG Liye. Social exclusion fundamental research summary[J]. Journal of'Chongqing Technology and Business Univer.9itV:Social Science Edition, 2008, 25(3): 79-83.[王立业.社会排斥理论研究综述[J]重庆工商大学学报:社会科学版,2008, 25(3): 79-83.]

[17] MENG Fang, HUANG Jiahao. The localization of "socialexclusion" [J]. YangTze tribune, 2009, (5): 56-59.[盂昉,黄佳豪“社会排斥”概念内涵及其本土化探讨[J]艮江论坛,2009,(5): 56-59.]

[18] LIANG Zengxian, BAO Jigang. Regulation on the informalemployment around the thcme park:A case study of BeijingHappy Vallcy[J]. Urban Problems, 2012, 31(4): 67-72.[梁增贤,保继刚主题公园周边非正规就业管制的堵与疏——以北京欢乐谷为例[J]城市问题,2012, 31(4): 67-72.]

[19]

HE Qiongfeng.A grounded theory approach to influence factorsof tourist satisfaction in scenic area of cultural heritage: Takingtourist comments on Beijing 5A scenic area from the website ofwww. dianping. com[J]. Economic Geography, 2014, 34(1): 168-173.[何琼峰基于扎根理论的文化遗产景区游客满意度影响因素研究——以大众点评网北京SA景区的游客评论为例[J].经济地理,2014, 34(1): 168-173.]

[20] BAUMEISTER R E TWENGE J M, NUSS C K Effects ofsocial exclusion on cognitive processes: Anticipated alonenessreduces intelligent thought[J]. Journal of Personality and SocialPsychology, 2002, 83(4): 817

[21] European Commission. CommunitV Involvement in UrbanRegeneration: Added Value and Changing Values[MJ. Luxem-bourg: Office for Official Publication of the EuropeanCommunities. 1997.

[22]

BURCHARDT T, GRAND J E,PIACHAUD D.Social exclusionin Britain 1991-1995[J]. Social Policy&Administration, 2010,33(3): 227-244

[23] MA Guanghai, The dual labor market and the systematicdiscrimination to the migrant laborer[J]. Journal o[ ShandongAgricz.dtural AdministratorsCollege, 2003, 19(5): 18-20.[马广海二元劳动力市场与对农民工的制度性歧视[J]山东农业工程学院学报,2003, 19(5): 18-20.]

[24]

CHEN Li. An exploration ofmigrant workers' feelings of socialexclusion:A social network perspective[J]. Society, 2010, 30(4):163-178.[陈黎外来工会排斥感探析:基于社会网络的视角[J]社会,2010, 30(4): 163-178.]