数罪并罚后再犯新罪的罪刑失衡及其教义学出路

2019-07-27袁国何

●袁国何

我国刑罚体系长期存在着“生刑与死刑之间差距过于悬殊”的结构性缺陷,“生刑过轻而死刑过重”,数罪并罚的有期徒刑上限过低即是一个具体表现。〔1〕参见陈兴良:《中国死刑的当代命运》,《中外法学》2005年第5期;《最高人民法院有关负责人就减刑假释新规答记者问》,http://www.gov.cn/jrzg/2012-02/24/content_2076300.htm,2017年6月20日访问。鉴此,《刑法修正案(八)》将有期徒刑的上限区分为20年和25年两种,以增加不同犯罪人的区分度,更好地建构刑罚阶梯。〔2〕参见全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《〈中华人民共和国刑法修正案(八)〉条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2011年版,第37页。这一区分旨在落实罪刑相适应原则,却会在数罪并罚后再犯新罪〔3〕本文中,除特别说明外,数罪并罚后发现漏罪或再犯新罪,均指刑罚执行完毕前发现漏罪或再犯新罪。的情形中导致罪刑失衡。当被执行人再犯新罪时,若前罪剩余刑期超过20年,法官可能不得不在部分新判决中确定一个20年以下的新执行刑期。〔4〕参见张明楷:《刑法学(上册)》第5版,法律出版社2016年版,第610页。

本文第一部分将揭示数罪并罚后再犯新罪的罪刑失衡现象;第二部分则致力于探寻其立法和学理根源;第三部分将分析不改变通说见解的各种避免或减轻罪刑失衡之方案存在的问题,否定该等方案的可行性;第四部分将改变通说见解提出可行方案,即将“总和刑期”界定为各罪宣告刑之和,这一理解尚在可能语义边界之中,也符合数罪并罚原理;但是,仅此不足以终极地确保罪刑均衡。为此,第五部分将区分《刑法》对新罪判决的实体法要求和先前判决对后续判决的程序法羁束,并主张应当依据立法要求与司法限制分别确定新的执行刑期范围,再取其交集,以终极性地确保罪刑均衡。第六部分是简要的结论。

一、数罪并罚后再犯新罪罪刑失衡的现象揭示

为便于讨论,本文设定下述案例1:

案例1:A犯故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪,各罪均被判处12年有期徒刑,数罪并罚,决定执行24年有期徒刑。服刑期间,A又犯故意伤害罪,被判处9年有期徒刑。刑罚业已执行1年。〔5〕同前注〔4〕,张明楷书,第611页。依据《刑法》第45条之规定,单个犯罪的有期徒刑上限为15年,故总和刑期要超过35年至少需要3个犯罪,因此,本文所设案例中的前罪均为3个。

该案中,应当如何决定执行的刑罚,颇值争论。

依《刑法》第71条,应当“把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚,依照本法第69条的规定”并罚,通说认为,“总和刑期”是指先前判决决定执行的刑期(以下简称执行刑)之剩余刑期与后罪所判处的刑罚(宣告刑)之和,“数刑中最高刑期”则是指先前判执行刑之剩余刑期与后罪宣告刑中的最高者,〔6〕同上注,第610~611页。如果将前罪的执行刑期标记为P1,已经执行的刑期标记为P0,新罪所判处的刑罚标记为P2,则新的执行刑 P 的范围可以表示为 Max(P1-P0, P2)≤P≤(P1-P0)+P2。这也是司法实践的理解。由此,应在23年以上、32年以下决定新执行刑,由于总和刑期不满35年,最高只能对A决定执行20年有期徒刑。荒谬的是,不犯新罪应当被继续执行23年有期徒刑,再犯新罪却反倒只能再被执行20年。被执行人不仅不会因再犯新罪而受到更严厉的惩罚,反而可以从犯罪中获益。

实际上,被决定执行25年有期徒刑者,一旦开始执行,再犯任何一个法定刑不高于10年有期徒刑之罪,〔7〕只有《刑法》分则仅规定有期徒刑下限而未规定有期徒刑上限的犯罪,才可能被科处超过10年的有期徒刑,这类犯罪占比较小,且大多不可能在监狱中实施。总和刑期就不可能在35年以上。可见,剩余刑期在20年以上的被执行人很容易从新犯罪中获益。极端地,被决定执行25年有期徒刑者,只要在入狱日故意打伤他人或故意毁坏财物,就可以轻易地将刑期缩短为20年以下。

法谚云:“没有人能够从自己的不法中获益(nullus commodum capere potest de injuria sua propria)。”〔8〕Riggs v.Palmer, 115 NY 506, 512 (1889); Herbert Broom: A Selection of Legal Maxims, Lawbook Exchange, Ltd., 2000, p.279.显然,再犯新罪者之刑罚不应短于不犯新罪者,否则,有悖《刑法》第5条所规定的罪刑相适应原则,也会妨碍刑罚一般预防与特殊预防机能的实现。

此外,由于再犯新罪奉行“先减后并”规则,而被发现漏罪则奉行“先并后减”规则,依照通说的见解,再犯同等新罪者的总和刑期就必然短于被发现漏罪者,由此,再犯新罪者所受之总刑罚可能短于被发现漏罪者,〔9〕参见刘志刚:《数罪并罚制度修正后应注意的两个问题》,《人民法院报》2012年2月8日第6版。这也有悖于数罪并罚的法理:被发现漏罪者在犯漏罪时尚未接受刑罚规训,漏罪并不表明刑罚规训的无效或低效,法律也并不要求犯罪嫌疑人主动交代未被查处的漏罪;相反,法律可以期待业已接受过刑罚改造的被执行人不再犯罪,新的犯罪行为表明了刑罚对他的低效甚至无效,也证实了他具有更强的人身危险性和特殊预防必要性,理应接受比被发现漏罪者更严苛的刑罚惩治。〔10〕因此,“先减后并”规则较之于“先并后减”规则更为严厉。参见曲新久:《刑法学》,中国政法大学出版社2012年版,第247页。

二、数罪并罚后再犯新罪罪刑失衡的法理根源

笔者认为,数罪并罚后再犯新罪的罪刑失衡的成因有三:其一,《刑法》第69条分段设置了两个不同的有期徒刑上限,导致新判决中的总和刑期可能低于先前判决的总和刑期;其二,《刑法》的数罪并罚规则是以一次并罚为预设而制定的,将其适用于再次并罚时会产生不协调;其三,《刑法》条文的措辞使得通说将先前判决的执行刑(而非各罪宣告刑)作为计算新的总和刑期的根据。以下分别予以阐释。

(一)有期徒刑上限的分段设置模式

前述罪刑失衡现象是在《刑法修正案(八)》后才出现的,其与立法修订有紧密关联。修订后的《刑法》第69条第1款分段设置有期徒刑上限,决定执行刑期的统一规则被分割成两个互斥规则,是造成数罪并罚后再犯新罪的罪刑失衡现象的首要原因。

修订前的《刑法》第69条仅为有期徒刑规定了一个上限(20年),相当于“有期徒刑总和刑期在20年以上的,最高不能超过20年”。被执行人在刑罚执行期间再犯新罪时的剩余刑期始终短于20年,新的执行刑期长于剩余刑期的要求总是可以得到满足,不会导致罪刑失衡。因为,法官在决定执行刑期时始终适用相同规则,适用规则的单一性保证了不会出现数罪并罚后再犯新罪的罪刑失衡现象。

《刑法修正案(八)》将此前的“有期徒刑总和刑期在20年以上”进一步细分为“在20年以上但不满35年”和“在35年以上”两个区间,并分别规定以20年和25年两个上限。由此,先前的统一规则变成了两个互斥的并行规则,完全可能出现下列状况:先前判决的数罪的总和刑期在35年以上,但“前罪没有执行的刑罚”与后罪所判处的刑罚之和不满35年,由于应当分别适用完全不同的规则确定有期徒刑上限,先前判决最高可以决定执行25年有期徒刑,新罪判决却只能决定执行20年以下有期徒刑,倘若尚未执行的刑罚恰巧超过20年,则势必出现罪刑失衡现象。

(二)数罪并罚规则以一次并罚为核心适用预设

修订后,前罪为一罪的情形中仍不会出现新的执行刑期短于剩余刑期的现象,只有在数罪并罚后再犯新罪的情形中才可能诱发罪刑失衡。原因在于,《刑法》第69~71条规定的数罪并罚规则是以一次并罚为核心预设的,多次并罚并非该等条款所要调整的核心事项。

《刑法》第69条适用前提是“判决宣告以前”一人犯数罪,只存在一次审判,势必是“一次并罚”。与之不同,《刑法》第70条、第71条则适用于再次审判情形,先前判决完全可能是数罪判决,但《刑法》第70条、第71条没有单独规定并罚规则,而是援引了以一次并罚为内在前提的《刑法》第69条之并罚规则,故而,《刑法》第70条、第71条的核心适用情形也应是一次并罚的情况。

《刑法》第69条中,“总和刑期”就是各罪宣告刑之和,“数刑中最高刑期”则是各罪宣告刑的最大值。在一罪判决基础上被发现漏罪或再犯新罪时,尽管并非首次判决,但先前判决中也只有一个刑罚,这与《刑法》第69条完全相同,被发现漏罪者的总和刑期仍然是各罪宣告刑之和,〔11〕在最新版的教科书中,张明楷教授认为,《刑法》第70条的适用效果同《刑法》第69条是一致的,发现漏罪中的“数刑中的最高刑”是前后各罪宣告刑的最高者,“总和刑期”则是指前后各罪宣告刑之和。同前注〔4〕,张明楷书,第607页。再犯新罪者的总和刑期则是前罪宣告刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和。一次并罚中的“总和刑期”与《刑法》第69条中“总和刑期”的内涵一致性,确保了罪刑失衡现象不会出现。

与之不同,数罪判决后被发现漏罪或再犯新罪时,先前判决中必然包含各罪之宣告刑及决定的执行刑两种不同类别的刑罚,刑罚的单一性就被打破了。学者指出,刑罚执行期间发现漏罪,“原判决之刑指的是执行刑,而非宣告刑”,〔12〕姜伟:《犯罪形态通论》,法律出版社1994年版,第498页。再犯新罪时则应当将前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑并罚。通说一方面要求以先前判决的执行刑(而非各罪的宣告刑)为基准确定新的总和刑期与数刑的最高刑期,另一方面又必须援引《刑法》第69条的并罚规则,而后者恰恰要求以各罪宣告刑为基准执行刑期。计算基准与计算公式不匹配,由此,以执行刑为基准确定的新总和刑期就可能短于以宣告刑为基准确定的旧总和刑期,进而导致新执行刑期短于旧执行刑期,甚至短于旧执行刑期的剩余刑期。

(三)法条措辞之下“总和刑期”的通说理解

如果将“总和刑期”统一地理解为前后各罪宣告刑之和,分段设置有期徒刑上限也不会导致新的执行刑期短于剩余刑期,因为再犯新罪总是增大宣告刑之和,总和刑期不可能在新增犯罪时反倒变小。

然而,通说认为,在再次并罚的情形中,必须以先前判决的执行刑而非宣告刑为基准确定新的总和刑期,以维护判决的权威。〔13〕参见周光权:《刑法总论》,中国人民大学出版社2016年版,第450页;刘志伟:《数罪并罚若干争议问题研讨》,《法学杂志》2009年第4期。就再犯新罪而言,《刑法》第71条明确规定并罚的前刑罚系“前罪没有执行的刑罚”,通说的此种理解也符合刑法条文的形式逻辑。先前的数罪并罚判决中包含各罪的宣告刑和整体的执行刑,但只有后者才具有可执行性,似乎理应将《刑法》第71条中“前罪没有执行的刑罚”理解为前判执行刑的剩余刑期。〔14〕实际上,我国学者大多仅强调数罪并罚后发现漏罪应当以执行刑为计量单元,而几乎不讨论数罪并罚后再犯新罪如何确定执行刑期间。参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》,北京大学出版社2014年版,第280页以下。

由此,《刑法》第71条规定的并罚规则被习惯性地理解为:应当在前判执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑的总和刑期以下、二者中的最高刑期以上,决定执行的刑期。这一理解保证了总和刑期与数刑中最高刑期的计算单元的统一,也才可能避免新执行刑下限短于剩余刑期。相反,若以各罪宣告刑为基准,则案例1中的“数刑中的最高刑期”为12年,可能导致新执行刑期短于前判剩余刑期(23年)。如果一方面以各罪宣告刑确定“总和刑期”,另一方面以前判执行刑与后罪宣告刑确定“数刑中的最高刑期”,则面临着计算单元不统一的指责。

“总和刑期=前判执行刑的剩余刑期+后判宣告刑”这一理解,导致新总和刑期可能短于先前判决的旧总和刑期,当二者分别介于35年左右时,就可能诱发罪刑失衡。

三、立足于现有理解的刑事法尝试

《刑法》第71条将“后罪所判处的刑罚”规定为并罚的基础,若后罪并未被判处刑罚,则无须适用该条并罚。尽管不对后罪判处刑罚无法保证犯罪量与刑罚量的正相关,但至少可以避免因犯罪而获利,降低法律规则适用带来的实质不公。理论上,司法者可以通过实体裁量和程序掌控避免数罪并罚规则适用前提的成就,以缓和数罪并罚规则与罪刑相适应原则之间的矛盾。不过,必须在现行法的范围内考察该等理论方案的可行性。

(一)通过刑事实体法规避适用《刑法》第71条之可能

裁判者可以在实体裁判时通过自由裁量不对新罪被判处刑罚,而对再犯新罪者继续执行前罪尚未执行的刑罚(案例1中,23年),至少可以确保被执行人无法从犯罪中获得缩短刑期的不当利益,进而抑制其再犯新罪之动机,发挥一定的一般预防和特殊预防功能。〔15〕为了实现刑罚的一般预防与特殊预防机能,犯罪的增加理应导致刑罚量的增加,维护犯罪量与刑罚量的正相关。Vgl.Roxin, Strafrecht AT, Bd.I, 4.Aufl., C.H.Beck, 2006, § 3, Rn.21, Rn.37 ff.不过,该实体法方案存在诸多问题。

第一,无法全面实现刑罚的一般预防和特别预防功能。新罪的实施并没有招致任何更严苛的惩治,这会给人以赤裸裸的个罪不受惩罚之恶劣印象,其他剩余刑期超过20年的被执行人和社会一般公众无法感知规范本身的有效性;被执行人可以实现犯罪的零成本,而犯罪本身可能带来非法的物质、精神利益,该方案难以从根本上消除犯罪动机。就此而言,实体法方案会局部地否定法规范的效力,无法实现刑罚一般预防与特殊预防的目的。不过,该方案原本就是力图最大限度地实现罪刑相适应原则。与法律规则要求不多不少地被实现不同,法律原则能够根据事实和法律的可能性差异而在不同程度上得到满足;〔16〕法律原则是一种最佳化要求(Optimierungsgebote),其要求的是在法律和事实的可能性基础上最大限度地予以实现,因此,法律原则间的冲突依靠权衡而非涵摄方式得以解决。Vgl.Alexy, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, 1986, S.75 f, 87 f.以不能完全实现犯罪预防目的指责该新罪免罚方案,有求全责备之嫌。

第二,对被执行人所犯新罪免除处罚于法无据。我国《刑法》明文规定可免除处罚的条款是《刑法》第10条、第19条、第20条第2款、第21条第2款、第22条第2款、第24条第2款、第27条第2款、第67条第1款及第68条,即已在外国受刑事处罚、又聋又哑的人或盲人犯罪、防卫过当、避险过当、预备犯、未造成损害的中止犯、从犯、犯罪较轻者自首及重大立功等情形。尽管罪刑法定原则并不排斥从轻处罚犯罪人,但《刑法》第63条第2款特别规定了不具有法定减轻情节而又确需减轻的应当报最高人民法院核准,这表现了立法者对量刑的严格控制;特别的减轻处罚尚需最高人民法院核准,免除处罚更不可肆意裁决。此外,若将前罪考虑进来,看似在个罪中有利于被告人的方案,会在整体上实质性地不利于被告人,故“有利于被告人”处置符合罪刑法定原则这一理由难以肯定该实体法方案的合理性。

如果说第一点批评是求全责备的话,于法无据的批评则在根本上否定了该方案的可行性。法院还可以考虑依《刑法》第63条第2款而对新罪科处管制或附加刑,进而同前罪之有期徒刑并科。但是,若所犯之罪未被规定有该等刑罚,则将极大增加最高人民法院的工作量,更重要的是,该种处置看似趋轻实则趋重,加重的适用效果与特别减轻的制度目标之间势必形成内生矛盾,难免遭受指责。

(二)通过刑事程序法规避罪刑失衡的可能性

刑事司法实践是刑事实体法、刑事程序法、刑事执行法的综合实践,刑事司法实践中遭遇的实体法难题,也可以从刑事程序法入手妥当处置。〔17〕例如,在日本,罪量并非犯罪的法定要素,但司法实务界通过不起诉制度来将大量的轻微犯罪排除在刑事制裁之外。参见李洁:《中日涉罪之轻微行为处理模式比较研究》,《法律科学》2002年第4期。

理论上,司法机关可以对新罪不予起诉,彻底规避《刑法》第71条之适用。然而,迥异于日本刑事诉讼法所奉行的起诉犹豫立场,我国《刑事诉讼法》秉持起诉法定主义为主、起诉便宜主义为补充的立场,〔18〕参见陈光中:《关于附条件不起诉问题的思考》,《人民检察》2007年第24期。严格限制公诉机关起诉裁量权,故我国公诉机关无法效仿日本而通过不起诉决定将新罪排除在刑事审判之外。依据《刑事诉讼法》第173条第2款关于酌定不起诉的规定,我国公诉机关的不起诉裁量权限于依照《刑法》无需判处刑罚或免除刑罚且情节轻微的犯罪;对于不符合不起诉条件的案件,公诉机关“应当作出起诉决定”,无所谓裁量权。〔19〕关于不起诉裁量权的若干问题,参见宋英辉、吴宏耀:《不起诉裁量权研究》,《政法论坛》2000年第5期。因此,不起诉方案违反现行程序法,不具有可行性。

此外,撤销先前判决而将前后诸罪按照《刑法》第69条并罚,也可以规避罪刑失衡。不过,重审不符合《刑事诉讼法》第242条、第243条所规定的条件,对已决案件的恣意重审也有悖刑事既判力原则。〔20〕参见施鹏鹏:《刑事既判力理论及其中国化》,《法学研究》2014年第1期。

四、罪刑均衡的实现前提:“总和刑期”的新理解

前述罪刑失衡的症结在于通说对“总和刑期”的既有理解,如果能够改变该等理解,罪刑失衡问题就有可能得以根除。

(一)“总和刑期”的新理解及其合理性

早前,有见解认为,对于数罪并罚后被发现漏罪的情形,应当将前判各罪的宣告刑与漏罪所判处的刑罚并罚,因为“判决宣告以前发现数罪的并罚与刑罚执行过程中发现漏罪的并罚,只是并罚的时间不同,所采用的原则和结果都应当是相同的,所实际执行的刑罚也应当相同”,将执行刑与漏罪并罚会导致两次适用限制加重原则,进而轻纵罪犯。〔21〕参见唐大森主编:《现代刑法学》,安徽人民出版社1991年版,第291页;赵秉志主编:《刑罚总论问题探索》,法律出版社2003年版,第491~492页。

新近,部分学者认为,以先前判决的执行刑为基础确定总和刑期,可能在下述发现漏罪的情形中诱发罪刑失衡:

案例2:法院先对犯罪人B所犯两罪分别判处5年、7年有期徒刑,决定执行10年有期徒刑。执行期间,B先前所犯另外两项他罪被发现,分别应判10年、14年有期徒刑。〔22〕参见郝川、王远伟:《判决宣告后发现漏罪如何确定总和刑期》,《检察日报》2012年11月14日第3版。

依通说,“总和刑期=前判执行刑+后罪宣告刑”,总和刑期为34年;若他罪一开始即被发现,则总和刑期为36年。因此,隐瞒他罪者的刑罚可能轻于未隐瞒者。但是,“从罚当其罪来说,……宣告前数罪均已发现的量刑要轻于宣告后发现漏罪的情形。……如宣告后发现漏罪的量刑可能相比于宣告前均已发现的量刑更轻,将会使犯罪人产生侥幸心理,隐藏自己的罪行,不利于司法机关及时侦破案件。”〔23〕同上注。实际上,犯罪的发现早晚并不反映犯罪的不法与责任,也不体现犯罪人的人身危险性与预防必要性,对犯罪的并罚而言,重要的是实现的时间点,而非发现犯罪的时间点,“宣告前数罪均已发现的量刑要轻于宣告后发现漏罪的情形”这一主张是没有道理的。同前注〔4〕,张明楷书,第607页。有鉴于此,论者认为,通说对“总和刑期”的解释违反了罪刑相适应原则,“属于失败的刑法解释”。〔24〕李立众:《刑法解释的应有观念》,《国家检察官学院学报》2015年第5期。论者主张:“确定总和刑期时,应强调各罪单独的宣告刑,以漏罪的宣告刑与前一判决宣告前数罪的宣告刑来计算总和刑期。”〔25〕同前注〔22〕,郝川、王远伟文。如前所述,张明楷教授也转而认为,发现漏罪时的“总和刑期”应当以前后各罪之宣告刑为基础确定。〔26〕同前注〔4〕,张明楷书,第607页。另有论者提出,以前判执行刑为基础确定总和刑期的通说可能会导致被发现漏罪者的刑罚重于再犯新罪者,故数罪并罚后再犯新罪情形中的“总和刑期”也应是各罪宣告刑之和。〔27〕参见高西红、陈玉成:《追诉漏罪与裁量新罪如何确定总和刑期》,http://www.jcrb.com/procuratorate/theories/cases/201302/t20130216_1046382.html,2017年6月20日访问。相反,张明楷教授对总和刑期理解的修订不适用于数罪并罚后再犯新罪的情形。同上注,第610~611页。

新的总和刑期主张抹除了一次并罚和再次并罚计算上的差异,《刑法》第70条、第71条援引以一次并罚为核心预设的《刑法》第69条就不再有障碍。据此,案例1中,总和刑期为45年,法院可在23年以上、25年以下决定新的执行刑期。个案中的这一结论符合人们的正义观念,也不会导致数罪并罚后再犯新罪者的处罚轻于被发现漏罪者。〔28〕同前注〔9〕,刘志刚文。

解释者应当“综合运用各种方法,在刑法分则体系、整个刑法体系,乃至在整个法律体系之中做一种合乎逻辑的、前后一致的体系化的严格解释”。〔29〕曲新久:《刑法解释的若干问题》,《国家检察官学院学报》2014年第1期。尽管新的总和刑期理解之下,数罪并罚后再犯新罪时的“总和刑期”由各罪宣告刑之和确定,“数刑中的最高刑期”却由前判执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑确定,看似有悖体系解释原理,实则非但无悖于体系解释原理,反倒更符合《刑法》第69条的原初设定,也更吻合限制加重的基本逻辑。

首先,以前后各罪宣告刑之和为总和刑期,可以内融于《刑法》第71条语词的可能语义范围内。在再犯新罪情形中,《刑法》第69条中的“数刑”应当依照《刑法》第71条的规定确定,即指“前罪没有执行的刑罚”和“后罪所判处的刑罚”,“前罪没有执行的刑罚”即前判执行刑的剩余刑期。但是,《刑法》第69条规定的是“在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上”决定执行刑,“数刑”仅修饰“最高刑期”,而不修饰“总和刑期”。〔30〕立法者使用这一措辞或许是无心的,但这种无心的安排为解决罪刑失衡问题提供了狭窄的教义学空间。尽管可能面临诸多批评,但这种客观目的解释或许是立法修订前的最佳路径。将“总和刑期”理解为各罪宣告刑之和,处于刑法语词可能语义范围内,形式解释论和实质解释论都认同可以在可能语义范围内对刑法进行严格解释。〔31〕参见陈兴良:《形式解释论的再宣示》,《中国法学》2010年第4期;张明楷:《实质解释论的再提倡》,《中国法学》2010年第4期。此外,如果认为将《刑法》第70条的“前后两个判决”补正解释为“以前作出的判决与发现漏罪后作出的判决”的主张〔32〕同前注〔4〕,张明楷书,第607页。是合理的,就完全可以认可《刑法》第69条的“数刑”仅修饰“最高刑期”。

其次,以前后各罪宣告刑之和为总和刑期,是《刑法》第69条的本初要求。《刑法》第69条规制的是判决前犯数罪的情形,此时,各罪仅有宣告刑而无执行刑,“总和刑期”就是指各罪宣告刑的总和,无需赘述为“数刑的总和刑期”。但是,《刑法》第70条、第71条援引第69条时,若前罪为数罪,则“总和刑期”的理解单一性就被打破了,如果将第69条的逻辑一以贯之,则仍应将“总和刑期”理解为各宣告刑之和,而不应以执行刑或其剩余刑期为基础确定“总和刑期”,因为《刑法》第69条中的“总和刑期”恰恰是由不具有可执行性的宣告刑确定的。〔33〕在一罪基础上被发现漏罪或再犯新罪,先前判决所判处的刑罚或其剩余刑期都是具有可执行性的,但此中先前判决所判处的刑罚既是宣告刑,又是执行刑。这同数罪并罚后被发现漏罪或再犯新罪颇有差别。将“总和刑期”理解为均不具有可执行性的宣告刑之和,能更妥当地衔接《刑法》第69条与援引该条的第70条、第71条,更能保证用语内涵的一致性。

最后,以前后各罪宣告刑之和为总和刑期,也符合限制加重原则的基本原理。刑罚的部分意义在于恢复因犯罪而受到质疑的法规范的效力,〔34〕Vgl.Deiters, Strafzumessung bei mehrfach begründeter Strafbarkeit, Nomos, 1999, S.43 ff, 55 ff; Börgers, Zeitige Freiheitsstrafe für Mord, JR 2004, 139, 141; § 53, Rn.5.犯数罪的人在各罪中动摇整体的法的效力的部分乃是相同的,故需限制加重原则予以并罚。〔35〕Vgl.Frister, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), NK-StGB, 4.Aufl., Nomos, 2013, § 53, Rn.6.各罪的宣告刑能够直观而全面地反映出各罪自身的不法与罪责,执行刑则只能反映前罪整体的不法与罪责。就反映各罪自身不法与罪责而言,宣告刑乃是“一手资料”,先前的执行刑则是对一手资料进行加工后的“二手资料”。以各罪宣告刑为基础决定新的执行刑期,可以更全面、更直观地掌握犯罪人所犯全部罪行的不法与罪责,能够更好地实现罪刑均衡、罚当其罪。

(二)仅变造“总和刑期”内涵无法确保罪刑均衡

在案例1中,以前后各罪宣告刑之和为“总和刑期”,即可实现罪刑均衡;但如若止此而不辅之以其他校正措施,新的总和刑期主张可能会诱发新的罪刑失衡。

首先,在数罪并罚后再犯新罪的情形中,已被执行的刑期也被计算到新的总和刑期之中,当各罪宣告刑之和不满20年时,新的执行刑与业已被执行刑期之和就可能超过各罪宣告刑之和,这就可能导致全部刑罚量重于全部不法与罪责的量,甚至可能比并科原则更严苛。例如,

案例3:犯罪人C犯故意伤害罪、过失致人死亡罪、侮辱罪,各罪被判处5年有期徒刑,数罪并罚,决定执行10年有期徒刑;刑罚执行9年后,因再犯过失致人重伤罪,被判处2年有期徒刑。

若仅将总和刑期理解为前后各罪的宣告刑之和,则应当在2年以上、17年以下决定新的执行刑期,但若决定对C执行超过8年的有期徒刑(如10年),就会导致其刑罚总量(19年)超过其各罪不法与罪责的总和,甚至重于并科(17年)。尽管刑罚执行期间再犯新罪会使已被确证的法的效力再次面临有效与否的质疑,故新罪与先前之罪的刑罚可以并科,〔36〕Vgl.Deiters Fn.34, S.60 ff.; Frister, a.a.O., § 53, Rn.6.但没有理由对犯罪人科处重于并科的刑罚。

其次,由于已被执行刑期可长可短,仅将总和刑期变更理解为前后各罪宣告刑之和,还可能导致刑罚执行期间再犯新罪者所接受的全部刑罚重于累犯。例如,在案例3中,若决定对C继续执行超过4年的有期徒刑,鉴于C已被执行9年有期徒刑,在刑罚执行期间再犯新罪的处罚就必然重于累犯、再犯:即便对累犯、再犯从重处罚而顶格处以3年有期徒刑,犯罪人因前后各罪而被科处的刑罚之和也仅为13年。累犯是在接受全部刑罚矫正后且相隔较短时间再犯罪,刑罚执行期间再犯新罪者则只接受了部分刑罚矫正,对后者科处重于前者的刑罚,极不合理。

为了规避前述两种现象,尽管可以考虑从各罪宣告刑之和中扣除已被执行刑期作为总和刑期,但《刑法》第69条的语词中并不包含任何支持该等减除的根据,从宣告刑之和中扣除性质不同的已被执行刑期也很难理解,且扣除主张也无法实现再犯新罪者之刑不轻于被发现漏罪者这一目标,会导致二者完全被同等处罚。

最后,若仅以前后各罪宣告刑之和为总和刑期,而不辅之以其他校正措施,可能导致新判决有悖先前判决效力,面临法理障碍。无视先前生效判决所确定的执行刑期而以前判宣告刑为基础确定总和刑期,“否定了已发生法律效力的前一判决,影响刑事判决的严肃性”。〔37〕同前注〔14〕,高铭暄、马克昌书,第280页。根据新主张得出的新执行刑上限高于传统主张,先前生效判决所削减的过剩刑罚又重新被纳入新判决中予以考虑,犯罪人面临双重危险。

综上,若无配套校正措施,新的总和刑期方案可能诱发新的罪刑失衡,且将被指责有悖既判力原则、〔38〕先前判决确定的执行刑期是前判最重要的组成部分,无视该执行刑期而将总和刑期确定为各宣告刑之和,又不能通过配套校正措施予以合理解释的话,则有悖反于既判力的肯定效力之嫌;依据后者,刑事判决生效后,公诉权即归于消灭。同前注〔20〕,施鹏鹏文。部分学者认为,既判力具有实体法的性质,最终的司法裁决为个案创设了实体上的法律,来代替立法者制定的法律,前诉终局裁决对于后诉具有拘束力。参见李哲:《刑事裁判的既判力研究》,中国政法大学2005年博士论文,第13页。不尊重先前的生效判决效力。以前后各罪宣告刑之和为总和刑期,仅仅是解决罪刑失衡的必要前提;若要全面确保罪刑均衡,尚需配套校正措施。

五、罪刑均衡的根本实现:立法限制与司法限制的分离

笔者认为,将总和刑期理解为各罪宣告刑之和,并不必然导致新的执行刑超过前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和;悖反先前判决的指责,也完全可以在刑事一体化视野中得到消解。

(一)对新判决执行刑期的二重羁束:立法限制与司法限制

在刑罚执行期间再犯新罪的案件中,依据《刑法》第70条、第71条之要求,新判决需要结合“前罪没有执行的刑罚”而“决定执行的刑罚”,势必涉及其他犯罪的既决刑罚。故而,新的执行刑决定除了在立法上受到数罪并罚规则的限制,还在司法上受到先前判决的羁束。

所谓立法限制,是指裁判者应严格依《刑法》第69条、第71条决定执行刑期的范围,即数刑的最高刑期以上、总和刑期以下,且最高不得超过20或25年。其中,“数刑”是指“后罪所判处的刑罚”与“前罪没有执行的刑罚”(亦即先前判决确定的执行刑期扣除业已执行的刑罚),“总和刑期”则指前后各罪宣告刑之和。新的执行刑下限始终是前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑的最高者,上限则随总和刑期(即前后各罪宣告刑之和)而有所不同。法官只能在执行刑上下限之间,确定一个具体数值作为新的执行刑期。具体而言,立法限制可以表述为:

其一,若前后各罪宣告刑之和在20年以下,则新的执行刑上限为各罪宣告刑之和,下限为前罪执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑的较高者(区间1.1);

其二,若前后各罪宣告刑之和超过20年但不满35年,则新的执行刑上限为20年,下限仍为前罪执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑的较高者(区间1.2);

其三,若前后各罪宣告刑之和在35年以上,则新的执行刑上限为25年,下限仍为前罪执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑的较高者(区间1.3)。

所谓司法限制,是指后续判决应当遵守既判力原则,不得变更先前判决所确定的执行刑期,〔39〕减刑、假释裁定会变更先前判决确定的刑罚期间,有悖反刑事既判力之嫌,这涉及到刑罚个别化对刑事既判力原则的冲击。参见张亚平:《法国刑罚执行法官及其启示》,《比较法研究》2015年第5期。具体表现为:

新的执行刑不得短于前罪执行刑之剩余刑期,且不得长于前罪执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑之和(区间 2)。〔40〕在数罪并罚后发现漏罪的情形中,新的执行刑不得短于前罪执行刑,且不得长于前罪执行刑与后罪宣告刑之和;但是,“已经执行的刑期,应当计算在新判决决定的刑期以内”。

司法限制源自于先前判决对既决事项的既判力,而与立法的规定无关,故不会因宣告刑之和不同而有所变动。由于前判执行刑总是不超过前罪宣告刑之和,前判执行刑之剩余刑期与后罪宣告刑之和则总是不超过前后各罪的宣告刑之和,由此,司法限制确保了刑罚执行期间再犯新罪者所接受的全部刑罚不重于并科(即各罪宣告刑之和),也就不重于累犯、再犯。

后续确定新执行刑期时受到立法限制早系学界共识,其受到先前判决的独立的司法限制则需进一步论证。此种司法限制,实际上是刑事判决效力的体现。诉讼法上,判决具有形式的法律效力(formelle Rechtskraft)和实质的法律效力(materielle Rechtskraft)。一旦任何人都不能凭借法律救济手段而对判决提出异议时,该判决就获得绝对的形式法律效力,该判决就具有可执行性(Vollstreckbarkeit)和不可变更性(Unabänderlichkeit);绝对的形式法律效力还使刑事判决获得实质的法律效力,后者表现为刑事诉权耗尽(Strafklageverbrauch),产生一事不再理(ne bis in idem)之效力。〔41〕Vgl.Kindhäuser, Strafprozessrecht, 4.Aufl., Nomos, 2016, § 25, Rn.29 ff; Meyer-Großner/Schmitt, Strafprozessordnung, 57.Aufl., C.H.Beck, 2014, Einl.§ 164 ff.刑罚执行期间再犯新罪的情形中,先前判决业已生效但尚未执行完毕,新罪判决不是对前罪之再审,〔42〕刑事判决确定后,就会拥有形成确定力,非经再审程序不得变更或撤销。参见王进喜:《论刑事判决的效力》,载陈兴良主编:《刑事法判解》第4卷,法律出版社2001年版,第173页。亦非法律上可变更刑罚的减刑、假释程序之裁判,因此,不得变更先前判决的判决要旨(Tenor)的内容。〔43〕“判决要旨(Tenor)”仅指判决的核心内容,不包括事实认定以及裁判理由。Vgl.Kindhäuser.a.a.O., § 25, Rn.35.

在刑事诉讼中,有罪与否以及如何处罚乃是刑事判决要旨的核心内容;就处罚而言,判决要旨中既包括各罪的宣告刑,又包括决定的执行刑期。故而,不可变更判决要旨就必然意味着不得变更先前判决所确定的执行刑期。“在实体方面,判决所确认的权利或法律关系,成为当事人及法院必须共同遵守的内容,否则法院的判决将无实际存在的意义。”〔44〕张剑秋:《刑事再审程序性质研究——兼论实体真实主义与既判力之间的矛盾》,《中国刑事法杂志》2003年第3期。我国学者认为,这是既判力在实体上的积极作用的体现。参见邓辉辉:《论既判力的作用》,《学术论坛》2010年第6期。这并不是说,刑罚执行期间再犯新罪时,不能将新罪与前判执行刑并罚以确定新的执行刑期;但是,决定新的执行刑期时,只能通过在新罪之宣告刑范围内调整新罪之刑罚来调节新的执行刑期,以确保犯罪人所受刑罚之量与其所犯之罪的不法与罪责之量相匹配,且避免刑罚的过剩。先前判决对后续判决执行刑期决定的司法限制,也是刑事判决稳定性的体现。〔45〕参见王进喜编著:《刑事诉讼法学》,南海出版公司2001年版,第188页。

若新执行刑下限短于前判执行刑的剩余刑期,尽管有利于被告人,但相当于推翻了先前的数罪并罚决定;同样,若新执行刑上限超过前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和,也实质性地推翻了先前判决的数罪并罚决定,亦有悖于既判力原则。只有确保新执行刑最低不短于前判执行刑之剩余刑期、最高不长于前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和,方能规避违背既判力原则的指责。部分国家在有利于被告人的情形中肯定了既判力原则的例外,〔46〕Vgl.Kindhäuser Fn.41, § 25, Rn.34; 陈光中、郑未媚:《论我国刑事审判监督程序之改革》,《中国法学》2005 年第 2 期。但这些例外以原判决确有事实或法律错误为基础;刑罚执行期间再犯新罪的案件中并不存在事实或法律错误,故不存在启动审判监程序而提起有利于被告人的再审之前提。新执行刑超过前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和,还会使犯罪人面临被重新科处先前判决业已从宣告刑之和中削减的过剩刑罚之二次危险。

在数罪并罚案件中,采取限制加重原则调整执行刑期的法理依据在于:犯罪行为对规范效力的损害(Beeinträchtigung der Normgeltung)既包括对所违反的具体规范的效力(Geltung der konkret übertretenen Norm)的损害,也包括对法的效力(Geltung des Rechts)的整体性损害,不同的犯罪对后者的损害是相同的,若各罪均未被审判,则这种整体性的法效力之损害势必是重合的,而不可能是叠加的,〔47〕就像在社交讨论中一样,重复一项陈述与通过另外一个人来确认一项陈述具有不同的分量,一个人多次通过犯罪行为使整体法效力遭受质疑也不同于数人分别通过数犯罪行为而使整体法效力遭受质疑。Vgl.Frister Fn.35, § 53, Rn.6.因此,一人犯数罪的整体不法分量轻于各罪不法分量的总和,这是《刑法》第69条、第70条所规定的判决前犯数罪依限制加重原则予以处罚的不法论基础。〔48〕Vgl.Deiters Fn.34, S.60 ff.对犯罪的处罚可以确证法的效力,此后再犯新罪就是重新使得已经被确证为有效的法再次遭受质疑,故新罪与前罪对法的效力的整体侵害不再是重合关系,而是叠加关系。〔49〕在德国,刑罚执行期间再犯新罪时,不进行并罚,而是径行判决,叠加执行。Vgl.StGB § 55.《刑法》第71条将再犯新罪者也纳入数罪并罚制度的原因在于刑罚的矫正效果遵循边际效用递减规律,业已被执行的刑罚期间越长,在此基础上所增加之刑罚的单位预防效果越弱,〔50〕德国刑法学传统上认为,刑罚的恶害是累进递增的,而非线性增长,但该观点被指责并无真实根据。Vgl.Meier, Licht ins Dunkel: Die richterliche Strafzumessung, Jus 2005, 879, 881; Montenbruck, Gesamtstrafe-eine verkappte Einheitsstrafe?, JZ 1988, 332 f;Bonert, Warum Gesamtstrafenbildung?, ZStW 105 (1993), 846, 847 ff.但意大利和美国学者通过研究1960~2012年间意大利绑架罪的相关数据发现,绑架的制裁增加时,与绑架有关的死亡也普遍性地增加,为边际威慑(marginal deterrence)提供了证据,see Claudio Detotto/Bryan C.McCannon/Marco Vannini, Evidence of marginal deterrence: Kidnapping and murder in Italy, 41 International Review of Law and Economics ,63, 64 (2015).另参见罗猛、丁芝华:《论美国刑罚理论发展中的边际主义路线》,《北京理工大学学报》(社会科学版),2012年第4期。该条的宗旨是避免无用之刑和过当之刑,反映的是预防必要性,因而是责任要素。数罪并罚的判决中所确定的执行刑期,实际上是对各个犯罪的整体不法与责任之评价性认定,是对各罪中对具体规范的效力之具体损害与对法的效力的整体损害的比例划定,是对犯罪人的个别预防必要性的法律评估,对各个犯罪的整体不法与责任的法律评价乃是数罪并罚刑事判决中至关重要的实体内容。

我国学者在解释漏罪应以前判执行刑为基础确定总和刑期时,明确地将尊重先前判决的权威作为论据。〔51〕同前注〔14〕,高铭暄、马克昌书,第280页;同前注〔13〕,周光权书,第450页。可见,我国学者十分注重先前判决的羁束力,充分地认识到了并且高度肯定先前判决效力对新执行刑决定的司法限制。

(二)满足司法性限制的混同路径及其问题

问题不在于司法限制存在与否、必要与否,而在于如何理解、如何实现。实现立法性限制与司法性限制,有两条途径:其一,将司法限制的具体要求作为立法语词限制解释的方向,进而将司法限制内融于立法限制之中,这可以被称为混同路径;其二,首先分别按照立法规定与司法既判力要求确定新执行刑的两个独立范围,再取其交集,以确保同时符合立法限制与司法限制,这可以被称为分离路径。

传统见解强调“必须是与已经生效的前一判决的刑罚实行并罚,而不能与原判决中各罪的数个宣告刑进行并罚”,〔52〕同上注,高铭暄、马克昌书,第280页。这一论述是针对数罪并罚后被发现漏罪情形作出的,不过,也完全适用于再犯新罪的情形。实际上就是选择了混同路径以实现司法性要求。在混同路径看来,只要径直将“总和刑期”解释为前判执行刑之剩余刑期与后罪宣告刑之和,就可以确保新的执行刑不长于前判执行刑之剩余刑期与后罪宣告刑之和,就同时满足了立法限制与司法限制。

传统见解实际上是直接以先前判决的要求替代法律规定,将立法规定的“总和刑期以下、数刑中最高刑期以上”直接变造成“前判执行刑之剩余刑期与后罪宣告刑之和以下、二者中最高刑期以上”。这种变造使得原本具备多元解释可能的“总和刑期”的意义被单一化了,且不能在新罪判决中全面反映出再犯新罪者的不法与罪责总量。此种变造相当于赋予刑事既判力以变更、替代实体法的机能,这种既判力实体法说的观点〔53〕实体法既判力学说源于民事诉讼法领域,其代表人物Pagenstecher主张,利用判决作为一种宣言的契约,并通过判决可以对当事人发生符合已确定的权利状态的义务。同前注〔38〕,李哲书,第13页。并非合理主张。

按照混同路径的主张,新的执行刑下限仍然始终是前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑的最高者,上限则随前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和而有所不同。根据《刑法》第69条第1款的规定,混同路径之下的新执行刑期范围可以表述为:

其一,若前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑之和在20年以下,则新的执行刑上限为前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和,下限为前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑的较高者(区间3.1);

其二,若前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑之和超过20年以上但不满35年,则新的执行刑上限为20年,下限仍为前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑的较高者(区间3.2);

其三,若前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑之和在35年以上,则新的执行刑上限为25年,下限仍为前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑的较高者(区间3.3)。

仔细观察区间组1与区间组3中的适用前提即可发现,这种混同路径的“混同”是通过变更自变量——即变更对总和刑期的理解——的方式实现的。这种简单的将司法限制代入立法限制而变更总和刑期理解的方式,违背了基本的数理规范,破坏了立法的固有内涵,实际上是立法限制进行了实质变造。在数理上,此种错误的“混同”可能诱发的问题表现为:当前判执行刑之剩余刑期超过20年时,由于单个新罪的有期徒刑上限为15年,前罪执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑期的较高者势必为前罪执行刑的剩余刑期(超过20年),新的执行刑期不可能既不短于前罪执行刑的剩余刑期(超过20年),又不长于20年,进而,区间3.2势必无解。〔54〕如果认为《刑法》第69条第1款中的“但书”是优先性要求,则在无法同时满足“在总和刑期以下”的规定时,可以仅满足但书规定,则当前判尚未执行的刑罚超过20年,但其与新罪宣告刑之和不满35年时,新的执行刑可以依“但书”规定而确定为20年以下有期徒刑,区间3.2应相应修正为:若前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑之和超过20年,但不满35年,且前判执行刑的剩余刑期超过20年,则新执行刑的上限为20年。此时会出现被执行人再犯新罪却被削减执行刑期的罪刑失衡。可见,看似由区间组1与区间2并合所得的区间组3,直接违背了区间2本身的要求。

混同路径在逻辑起点上尊重了先前判决的效力,且只需一次计算即可同时满足立法限制和司法限制;但这条看似符合刑事一体化要求的简单路径在试图满足司法限制时,破坏了立法限制的固有内涵,最终使得司法限制也无法真正得到保障,诱发了罪刑失衡。

(三)满足司法性限制的分离路径及其检验

要避免罪刑失衡,就必须确保立法限制与司法限制的全面实现,分离路径能够更清晰明了地同时保障对刑法条文的严格遵循和对先前判决效力的绝对尊重。详言之,首先分别依照立法限制和司法限制求得两个独立的新执行刑范围,再将两个范围求取交集。分离路径不会变造立法中“总和刑期”的内涵,也不会导致全部刑罚重于并科或重于累犯、再犯,能够无矛盾地实现罪刑相适应原则,也不会使被执行人遭受二次危险。

在数罪并罚后再犯新罪的情形中,依《刑法》第71条,新的执行刑下限始终是前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑的最高者,上限则随总和刑期(即前后各罪宣告刑之和)而有所不同。司法限制下的执行刑期范围(区间2)可以拆分为如下规则:

其一,若前后各罪宣告刑之和在20年以下,则新的执行刑上限为前判执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑之和,下限为前判执行刑的剩余刑期(区间2.1);

其二,若各罪宣告刑之和超过20年但不满35年,新的执行刑上限亦为前判执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑之和,下限亦为前判执行刑的剩余刑期(区间2.2);

其三,若各罪宣告刑之和在35年以上,新的执行刑上限亦为前判执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑之和,下限亦为前判执行刑的剩余刑期(区间2.3)。

此时,区间组1与区间组2的自变量完全一致,同时满足立法限制与司法限制的执行刑期范围可以概括如下:

其一,若前后各罪宣告刑之和在20年以下,则新的执行刑上限应为前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和(基于司法限制,但同时满足立法限制),〔55〕基于立法限制的新执行刑上限为前后各罪宣告刑之和,势必不短于前罪执行刑的剩余刑期与后罪宣告刑之和,因此,新的执行刑上限为前罪执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑之和。下限为前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑的较高者(区间4.1);

其二,若各罪宣告刑之和超过20年但不满35年,则新的执行刑上限为前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和(基于司法性限制)与20年(基于立法性限制)的较低者(以同时满足立法性限制与司法性限制),下限为前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑的较高者(区间4.2);

其三,若各罪宣告刑之和在35年以上,则新的执行刑上限为前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和(基于司法性限制)与25年(基于立法性限制)的较低者(以同时满足立法性限制与司法性限制),下限为前判执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑的较高者(区间4.3)。

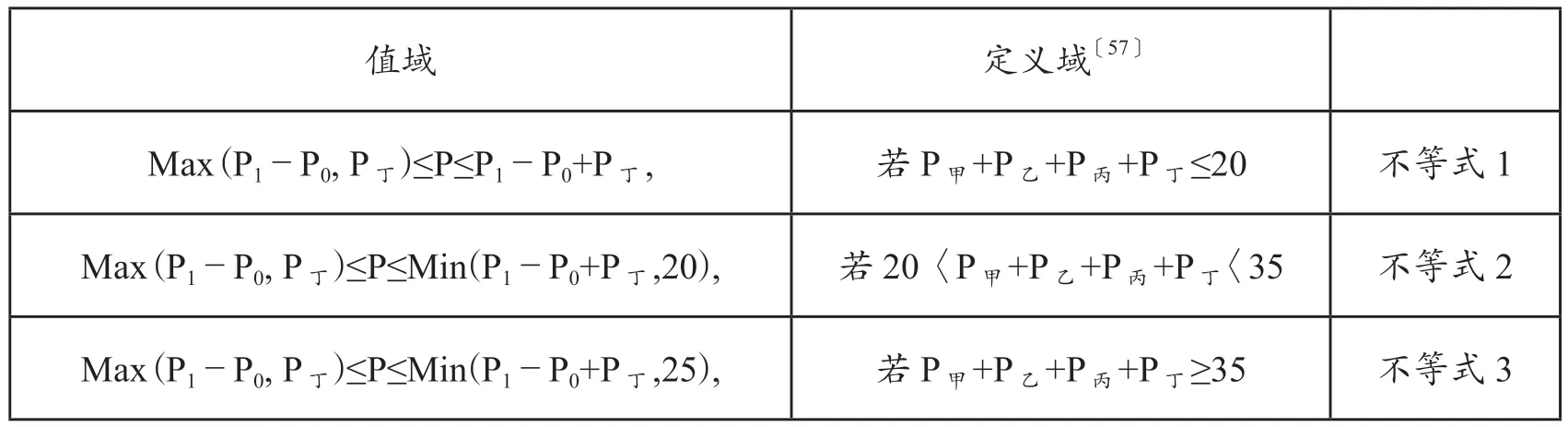

在数学上,分离路径实际上是强调不改变自变量地将区间2带入区间组1,取其交集即可。由于区间组1与区间2中新执行刑的下限是相同的,均为前罪执行刑的剩余刑期与新罪宣告刑的较高者,且区间2的自变量没有特定的区间,因此,只需要在将自变量限定在区间1的基础上,保证新执行刑的上限同时满足区间组1与区间2的要求即可。〔56〕混同路径将司法限制作为立法解释的根据的根本问题在于纳入时的数理错误,分离实现能够避免这种常见的数理错误。具体而言,只要新执行刑的上限不超过前罪执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑之和与20年或25年中的最小者即可。因此,若将前罪执行刑标记为P1,已经执行的刑罚标记为P0,前罪的宣告刑分别标记为P甲、P乙、P丙,后罪的宣告刑标记为P丁,则分离路径之下新的执行刑P的范围可以表示为下述不等式组:〔57〕定义域,是指函数自变量所有可取值的集合,这里的自变量就是总和刑期;值域,系指定义域中一切元素依据给定的运算法则所能产生的所有函数值的集合。举例而言,函数y=f(x)=2x+3,0〈x〈9中,x就是自变量,区间(0,9)就是定义域,依据对应法则f(x)求得的y范围(3,21)就是值域。只有当两个函数的定义域、对应法则和值域都完全相同时,这两个函数才能够被认为是完全等同的。

值域 定义域〔57〕Max (P1-P0, P丁)≤P≤P1-P0+P丁,若P甲+P乙+P丙+P丁≤20不等式1 Max (P1-P0, P丁)≤P≤Min(P1-P0+P丁,20),若20〈P甲+P乙+P丙+P丁〈35不等式2 Max (P1-P0, P丁)≤P≤Min(P1-P0+P丁,25),若P甲+P乙+P丙+P丁≥35不等式3

上述不等式是区间组4的同义数学表达,具有极大的操作便利性,在司法实践操作中,只需首先确定前后各罪宣告刑之和,即可根据对应的不等式轻松得出新的执行刑的可选区间。以下,笔者将以案例对比检验分离路径。

依照分离路径,案例1中,确定A的新执行刑期应当分三个阶段进行:首先,根据立法限制,应在数刑中最高刑期(即前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑中的最高者)以上、总和刑期(即前后各罪宣告刑)以下——23年以上、45年以下——决定执行的期间,因总和刑期在35年以上,故立法限制下的执行刑期范围为23年以上、25年以下(区间1);其次,依据司法限制,应当保证新的执行刑不低于前判执行刑之剩余刑期与新罪宣告刑中的最高者,且不超过二者之和,故司法限制下的执行刑期范围为23年以上、32年以下(区间2);最后,取区间1与区间2之交集,以同时满足立法限制与司法限制,最终的执行刑期范围为23年以上、25年以下(区间3);这与按照不等式3计算得出的执行刑期范围一致。〔58〕相应地,案例3中的应当对C决定的新执行刑范围应当适用不等式1予以确定,即新执行刑期为2年以上、3年以下。分解来看,依立法限制所得执行刑期为2年以上、17年以下,依据司法限制所得执行刑期为1年以上、3年以下,二者之交集为2年以上、3年以下。

《刑法修正案(八)》前数罪并罚后再次并罚也不会出现罪刑不均问题,故此前学理和实务都认为可以将司法限制作为立法限制的解释基础,而不必分离实现,这种思维惯性使得稍显复杂的分离路径难以被接纳。不过,分离路径符合罪刑法定原则,也满足罪刑相适应原则的需求,能够实现刑罚的一般预防与特别预防功能,还能够避免再犯新罪者之刑轻于被发现漏罪者,例如,

案例4:D、E先犯故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪,分别被判处12年、10年、10年有期徒刑,数罪并罚决定执行20年有期徒刑。D于刑罚执行2年后,又因犯故意杀人罪、故意伤害罪,分别被判处10年、6年有期徒刑;E于刑罚执行2年后,因被发现此前犯有故意杀人罪、故意伤害罪,亦分别被判处10年、6年有期徒刑。

依传统见解,则D的总和刑期为34年,故D之执行刑范围为18年以上、20年以下,加上业已执行的2年,全部需执行的刑罚范围为20年以上、22年以下;E的总和刑期为36年,故E之全部刑罚范围为20年以上、25年以下。但依本文主张,D、E之总和刑期均为48年,故D依立法要求的新执行刑范围为18年以上、25年以下(区间1),依司法限制的执行刑范围为18年以上、34年以下(区间2),故D的新执行刑范围为18年以上、25年以下(区间3),这一结论与直接适用不等式3所得结论一致。加上业已执行的2年,D的全部刑罚之范围为20年以上、27年以下,而E之全部刑罚范围则为20年以上、25年以下。

在分离路径之下,当剩余刑期与新罪宣告刑之和不满20年时,新的执行刑期也不会长于剩余刑期与新罪宣告刑之和,不会因变造总和刑期之理解而诱发新的罪刑失衡。例如,

案例5:F先犯故意伤害罪、抢劫罪,分别被判处7年、8年有期徒刑,数罪并罚决定执行10年有期徒刑,刑罚执行1年后,又犯故意毁坏财物罪,被判处7年有期徒刑。

依分离路径,由于总和刑期为22年,故立法要求的执行刑范围为9年以上、20年以下(区间1),司法要求的执行刑范围则为9年以上、16年以下(区间2),区间1与区间2之交集则为9年以上、16年以下(区间3),这一结论与直接适用不等式2所得结论一致。这与传统理解的结果一致,故依分离路径不会出现比并科更严苛的并罚结果。

六、余论

本文秉行教义学立场,以现行《刑法》的规定为既有前提(ex datis),刑法条文通常被不加检讨地视为正确的(wahr)。〔59〕Vgl.Kaufmann/ Hassemer/ Neumann (Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 8.überarb.Aufl., Müller, 2011, S.1 f.只有穷尽解释可能仍无有效途径解决再次并罚中罪刑失衡问题时,即所有解释方案均无法实现刑法的内部协调与外部目标时,方可例外地承认法律的漏洞或错误。〔60〕参见张明楷:《也论刑法教义学的立场:与冯军教授商榷》,《中外法学》2014年第2期;冯军:《刑法教义学的立场和方法》,《中外法学》2014年第1期。随意否定现行立法的完善性,动辄要求立法完善,不是对刑法的解释,而是对刑法的“毁灭”。〔61〕同前注〔24〕,李立众文。

必须变革传统的“总和刑期”理解,以先后所犯各罪的宣告刑之和为其内涵。数罪并罚后再犯新罪案件确定新的执行刑时,同时受到《刑法》第69条、第71条并罚规则的立法限制和先前判决所确定的执行刑的既判力束缚,后者要求新的执行刑期不得短于先前判决执行刑的剩余刑期,且不得长于剩余刑期与后罪宣告刑之和。刑事实体法与刑事程序法是相互交融、前后相继的法律部门,但不应将先前判决对后续判决提出的司法要求简单地纳入到立法中作为解释理由与限制条件,而应分别实现立法要求与司法限制,并对依据二者所确定的执行刑期范围取交集,确保同时满足二者的需求。

案例1处置中的二难困境,究其根源,乃在于其对刑事一体化的不当理解。作为方法的刑事一体化的关键在于“化”,即刑法学研究与有关刑事科学知识的深度融合,〔62〕参见储槐植:《再说刑事一体化》,《法学》2004年第3期。而非将刑事实体法与刑事程序两个领域的要求简单并合,简单并合不仅不能深度融合刑事实体法与刑事程序法,反而会误读刑事实体法与刑事程序法原理。

但是,仅仅增加诸如“新的执行刑期不得短于先前判决确定的执行刑期之剩余刑期”一类的立法规定以落实司法限制,而不变造总和刑期的理解,可以解决案例1中遭遇的罪刑失衡困境,但这种就事论事的立法补丁无法根本性地解决罪刑失衡问题。例如,增加此类规定无法保证下述案例6的罪刑协调:

案例6:犯罪人G先犯三罪,分别被判处10年、10年、14年有期徒刑,并被决定执行20年有期徒刑,刑罚执行2年后,其再犯他罪,被判15年有期徒刑;犯罪人H先犯三罪,被判处10年、10年、15年有期徒刑,并被决定执行25年有期徒刑,刑罚执行2年后,其再犯他罪,被判1年有期徒刑。

若通过打上前述立法补丁而坚持以执行刑为基准确定总和刑期,则各罪宣告刑之和为49年的G最多也只能被决定再执行20年以下有期徒刑,而各罪宣告刑之和为36年的H却能被决定再执行24年有期徒刑,不法与罪责较重的犯罪人接受的处罚比不法与罪责较轻的犯罪人接受的处罚更轻微,这也是不妥当的。依据本文的主张,由于总和刑期是前后各罪宣告刑之和,G和H分别最高可被决定再执行25年、24年有期徒刑,这一处置显然更契合正义直觉。

可见,对“总和刑期”的新理解与同时遵循立法限制、司法限制,是解决罪刑失衡问题的两个基本要素,缺一不可。不过,本文的分析也不是完美的,对于先前被判处死缓、无期徒刑而后被依法减为有期徒刑后再犯新罪的案件,本文的分析思路也可能会捉襟见肘。对此,尚有待进一步思考。

本文并不是想论证现行立法不必修改,而是力图在立法修订前提供一种相对圆满的、可接受的解释路径。修订立法能够更好地解决数罪并罚后再犯新罪的罪刑失衡问题,但立法修订必须建立在对问题的清楚分析基础上,不恰当的立法修订很可能导致新的罪刑失衡,尤其是在不同情形的横向对比(如案例6)中更显捉襟见肘。某种程度上,本文的教义学分析也完全可以为未来的立法提供参考,避免只见树木不见森林的立法修订“按下葫芦浮起瓢”。