构建人类命运共同体视域下中外价值观比较研究论要

2019-07-26蒋菲

蒋菲

摘 要:党的十八大以来,面对国内外形势的深刻变化,顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流,习近平同志站在世界道义和时代发展的高度,在深入思考关乎人类前途命运发展问题的基础上,高瞻远瞩地提出了构建人类命运共同体的重要论述,成为推动中国自身发展与世界发展的价值导向。为坚持推动构建人类命运共同体,需要人们在认知层面达成共识,构建价值基础,这也是构建人类命运共同体和关乎人类前途命运的重要问题。价值基础的建立是多元文化价值观中的共识与超越,须在中外价值观的比较研究中汇总分析。本文立足时代、结合实际,从构建人类命运共同体的角度探析中外价值观比较研究的重要价值,并深入理解人类命运共同体视域下中外价值观比较的重要内容,在此基础上探寻其比较路径,旨在为构建人类命运共同体与中外价值观比较研究提供相应启示。

关键词:人类命运共同体;价值观;比较

DOI:10.15938/j.cnki.iper.2019.03.001

中图分类号: G642文献标识码:A文章编号:1672-9749(2019)03-0154-07

习近平总书记在党的十九大报告中明确指出:“当前,国内外形势正在发生深刻复杂变化,我国发展仍处于重要战略机遇期,前景十分光明,挑战也十分严峻。”[1]尤其是随着全球化的不断发展,世界各国、各地区的联系日益紧密,人类面对世界经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发、全球性问题加剧的外部环境等一系列共同性问题,无法单纯依靠某一国家、国际组织的力量解决,必须依靠各国、各地區齐心协力解决。为此,习近平总书记站在人类历史发展进程的战略高度,顺应时代发展潮流,提出了构建人类命运共同体这一理念。坚持推动人类命运共同体建设,一方面要求各国各地区之间存在共同利益,另一方面需要在意识层面构建价值认同,实现价值多元与价值统一相结合。这就要求在构建人类命运共同体理念的指导下,开展中外价值观比较研究,深入探析中外价值观比较的主要内容与实施路径等。

一、人类命运共同体视域下中外价值观比较研究的重要价值

人类命运共同体的构建是在尊重多样化价值观的基础上达成的价值共识与价值超越,是为实现人类共同发展与合作共赢的全球价值理念。要探寻人类命运共同体视域下的价值观建设,必须深入了解中外价值观,开展中外价值观比较研究。因此,人类命运共同体视域下的价值观比较研究,对于构建人类命运共同体、推动国家文化软实力发展和学科建设等方面具有重要意义。

1.构建人类命运共同体的必然选择

当前,面临国际形势深刻变化,各国的发展都需要顺应时代发展潮流、把握人类进步大势、顺应人民共同期待,将自身的发展与国家、民族、人类的发展紧密联系在一起。党的十八大以来,习近平总书记多次在公开场合阐释人类命运共同体的理念。而人类命运共同体的构建,不仅需要融合、凝聚不同民族、不同信仰、不同文化、不同地域人民的共识,汇聚人类文明的智慧和力量,还需要利益与价值的构建。一方面,随着经济全球化的进一步发展,世界各国的利益和命运也更加紧密地联系在一起,形成了你中有我、我中有你的利益共同体。很多问题与挑战不再是仅凭一国之力可以解决,需要各国的协力合作来共同应对。另一方面,价值观作为人们关于价值的根本态度、观点和看法,是人们进行价值判断与价值选择的思想根据,不仅能够集中反映主体的利益、地位和需要以及主体实现自身利益与需要的能力、活动方式等内容,还对人们的价值选择和价值追求具有指导作用。而不同的价值观将会产生不同的行为与效应。因此,必须重视价值观层面的共识问题。这就要求在马克思主义立场、观点和方法的指导下,进行中外价值观的比较,分析中外价值观层面的趋同性与差异性,深入挖掘中外价值观的内在规律与发展趋势,科学分析各国在价值观层面的共鸣点,从而推动人类命运共同体的构建。

2.提升国家文化软实力的客观要求

一直以来,国家文化软实力作为国家综合国力和竞争力的重要组成部分。习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调:“提高国家文化软实力,关系‘两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。”[2]而价值观作为一个国家、民族最深厚和最持久的力量,是推动一个国家和民族进步发展的精神支撑和力量源泉。尤其是核心价值观,“不仅是一个国家文化软实力的灵魂,更是决定文化性质和方向的深层次要素。”[3]随着国内外形势的深刻复杂变化,尽管各国在政治制度类型、社会发展程度、民族文化传统方面存在较大差异,但是各国对于价值观的建设问题却在很多方面具有共同需求。通过了解各国价值观在历史发展、现实状况等方面的内在规律与发展趋势,推动价值观的中外比较研究,辩证吸收借鉴世界范围内的有益成果,推动价值观构建和培育,可以为构建人类命运共同体和世界各国的未来发展提供得以维系的精神纽带。

3.提高学科建设影响力的重要基础

新时代背景下,思想政治教育学科的发展呈现出强烈的问题导向发展趋势,这就要求新时代背景下的思想政治教育学科发展必须立足在理论研究与实践创新的过程中解决现实问题。一直以来,世界上其他一些国家在价值观教育领域拥有多年的学术积累和有益经验,通过中外价值观的比较借鉴不仅能够进一步推动价值观领域的理论和实践的创新发展,拓宽思政学科的研究视角,还能满足思想政治教育学科发展的创新需求。因此,在人类命运共同体视域下开展中外价值观比较研究,一方面能够全面客观认识价值观领域的中国特色与国外现状,为我国价值观的培育和构建提供有价值的新思维和新方法。另一方面通过开展人类命运共同体视域下的中外价值观比较,还能够为思想政治教育学科提供新的研究视角、提升思想政治教育学科的科学性,为我国思想政治教育学科的创新发展提供重要启示和镜鉴,满足思想政治教育学科发展的创新需求。

二、人类命运共同体视域下中外价值观比较研究的主要内容

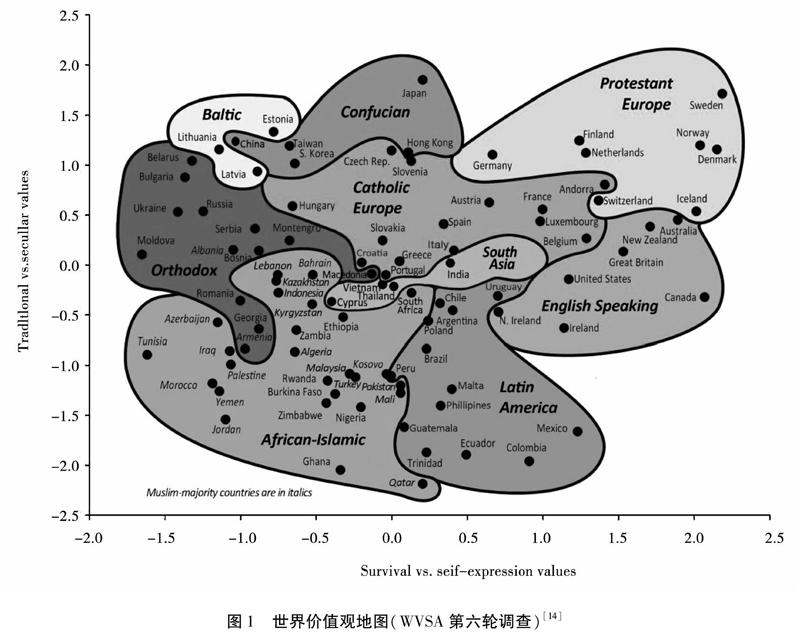

世界价值观调查协会一直致力于研究全球范围内不同国家或地区公民价值观的现实样态与发展趋势等问题,以期为回应现实问题与推论演绎未来发展趋势[4]。为此,该协会的首任主席罗纳德·英格尔哈特(Ronald Inglehart)打破以往不同国家或地区之间公民价值观的比较研究方式,从“生存-自我表达价值观、传统-世俗理性价值观”维度构建了平面坐标体系,并在多轮调查数据的基础上,绘制了世界价值观地图,为人类命运共同体视域下的中外价值观比较研究提供了理论支撑。因此,笔者在综合世界价值观地图构建体系与人类命运共同体理念的基础上,结合第六轮世界价值观调查结果,深入分析了人类命运共同体视域下中外价值观比较的理论支撑、主要维度以及中外价值观的共同性与差异性。

1.人类命运共同体视域下中外价值观比较的理论支撑

世界价值观调查协会(World Values Survey Association)首任主席罗纳德·英格尔哈特致力于在全球范围内开展跨文化领域的价值观比较研究,并组织开展了世界价值观调查。这一调查始于1981年,平均4—5年开展一次全球性调查,现已覆盖全球108个国家和90%以上人口,并已完成了六轮全球性调查。同时,英格爾哈特与克里斯琴·韦尔策尔(Christian Welzel)在多轮数据分析的基础上,通过提炼不同国家公民的基础价值观中具有代表性的主要因素和文化特征,以平面坐标体系的方式绘制了世界价值观地图,从两个维度展示各国公民的价值观取向,为价值观领域的跨文化比较研究提供了理论依据。如图1所示,“价值观地图的横坐标轴展现的维度是生存(survival values)-自我表达价值观(self-expression values),纵坐标轴表示的维度则是传统(traditional values)-世俗理性价值观(secular-rational values)。从左到右表示从生存价值观逐渐过渡到自我表达价值观,从下到上则是表示从传统价值观逐渐过渡到世俗理性价值观。”[5]这种分类方式使中外价值观比较研究能够打破以往学界根据单一的地理位置、社会发展类型、意识形态思想和政治制度模式等为原则进行划分和对比的方式,融合了政治、经济、文化、社会、环境等诸多维度,在跨文化背景下开展深层次、全方位的比较研究。从而使中外价值观比较研究结合相关时代发展背景,探寻价值观与时代变迁之间的相互影响,以回应现实问题和推论演绎未来的发展趋势。

而人类命运共同体在思想内容上,包含了政治、安全、发展、文化与生态“五位一体”的基本战略诉求[6],其作为中国共产党在全球化背景下为整体把握世界格局变化趋势所提出的新理念、新思想与新方略,是一种“旨在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求本国发展中促进各国共同发展”的全球价值观。这一思想理念将“命运共同体”作为新的视角,以期在探寻人类共同利益与共同价值的过程中,应对人类共同面临的问题与挑战。世界价值观地图的绘制,在思想内容上与人类命运共同体思想存在诸多共通之处,旨在跨文化背景下,立足多维分析视角,回应现实问题和推论演绎未来发展趋势。

2.人类命运共同体视域下中外价值观比较研究的主要维度

在人类命运共同体视域下开展中外价值观比较研究,不仅需要相应理论支撑,还要在平等的基础上尊重不同国家和民族的追求目标与价值指向,在一定理论的指导下选择恰当的价值观比较维度。同时综合考虑每个国家和民族的追求目标与价值指向,可以具体从政治、经济、社会、道德、文化等主要维度展开,对中外价值观比较研究的内容进行选取。

第一,政治价值观。政治价值观作为国家价值整体体系中的重要组成部分,是一种关于政治模式是否值得期待或认可的信念和看法。面对反映时代发展特点的多样化政治价值观,要推动人们在政治价值层面达成共识,就需要在人类命运共同体理念指导下,对比中外政治价值观的异同,挖掘其冲突背后的深层次根源,深入分析不同政治价值观的内涵特点、本质规律等。具体来讲,中外政治价值观的比较需从多层面、多方位角度入手,一方面可以从各国公民对于政治利益、政治参与、政治文化与政治制度的了解程度和态度观点等方面,了解不同国家公民的政治价值观[7],另一方面可以从政治立场、政治信任感、政治宽容度、政治价值判断、政治效能感、政治偏向等方面展开中外政治价值观对比分析[8],这些内容不仅能够从不同层面和深度展现各国政治价值观的特点,还能在尊重各国核心政治价值观的基础上,确保政治价值观比较研究的合理性合法性。

第二,经济价值观。经济价值观作为人们对经济价值及创造经济价值的过程的认识和评价,是人们对经济行为和经济意识相联系的价值判断。习近平总书记曾在俄罗斯圣彼得堡举行的二十国集团领导人峰会上指出:“形势决定任务,行动决定成效。为此,我们要放眼长远,努力塑造各国发展创新、增长联动、利益融合的世界经济,坚定维护和发展开放型世界经济。” [9]在经济全球化的今天,要构建创新、活力、联动、包容的世界经济,必须发掘各国在经济价值观方面的协同性。

第三,社会价值观。所谓社会价值观是指在一定历史时期内,在一定社会中具有普遍意义的价值标准和判断体系。社会价值观作为社会客观存在与发展状况的具体表现,具有多样化和复杂化的基本特征。因此,要在人类命运共同体视域下开展中外价值观比较研究,必须重视社会价值观在整体价值观体系中的重要性,综合对比不同社会发展阶段的社会价值观,探寻不同社会价值观的本质特征、内在结构以及未来的发展趋势等问题,以把握中外社会价值观的异同。要开展中外社会价值观的比较研究,需要了解各国民众对于不同经济社会政治结构和发展状况的反映、聚焦公民对于某些社会现象和社会刻板印象等方面的态度观点。

第四,文化价值观。文化价值观是指在一定的文化背景中渗透的价值观内容,这些价值观体现了不同文化背景下人们所呈现的文化特征与价值取向等内容。党的十九大报告中指出:“要尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。”[10]这就要求在人类命运共同体视域下开展中外价值观比较研究时,需在了解各国文化价值观的基础上,尊重各国的文化差异,正确应对由于文化差异与文化价值观的不同带来的分化与冲突,并探寻各国文化价值观的共鸣点。即通过了解各国公民对于移民、宗教、传统文化、政治文化、腐败等问题的态度,把握各国公民文化价值观的现状特点,开展文化价值观的比较研究[11]。

第五,道德价值观。道德价值观是社会成员依据自身的道德需求对社会中的各种现象是否具有道德价值作出判断的内在标准与尺度,也是社会成员依据各种道德规范所形成的道德观念和道德态度的总和。当前,各种社会思想和思潮在中外文化交流中相互碰撞,将会不可避免地出现道德价值观矛盾与冲突的问题。因此,需在人类命运共同体视域下的中外价值观比较过程中探寻道德价值观分化、冲突的本质与原因,以解决道德价值观层面的矛盾与冲突。具体来讲,可以通过调查各国公民对于道德价值和社会规范的认同程度来判断各国公民的道德价值观现状,并从个体的道德价值目标、道德价值动机、道德价值手段和道德价值效果[12]等方面来总体把握道德价值观的内在结构,从而总体掌握其道德价值观的现实样态。

3.人类命运共同体视域下中外价值观内容的趋同性与差异性

从图1各国价值观的所处位置来看,不同国家在这一体系划分中都有独特的位置。为此,对于人类命运共同体视域下的中外价值观比较,本部分将从“传统与世俗理性”“生存和自我表达”两个方向进行比较,在综合分析世界价值观地图的理论体系与人类命运共同体理念的主要内容的基础上,开展跨文化视域比较研究,探寻人类命运共同体视域下中外价值观究竟存在哪些共通性与差异性。

第一,中外价值观的趋同性。首先,从图1纵坐标的“传统——世俗理性”維度进行分析,这一维度主要以宗教、传统文化程度不同为划分依据,对不同国家或社会群体进行比较。其中靠近“传统”方向的国家或地区通常会注重遵从传统文化、家庭教育,在一定程度上具有强烈的民族归属感和自豪感。而“靠近”世俗理性方向的国家或地区则与之相反,通常会根据自身需要,以一种更为“理性”的方式看待事物[13]。世界价值观调查最新结果发现,在大多数工业社会中,不同国家或地区公民的价值观都存在从“传统”向“世俗理性”进行转变的发展趋势。其次,从横坐标的“生存——自我表达”维度进行分析,不同国家或地区公民的价值观都有着从追求“生存”向追求“自我表达”进行转变的发展趋势,即各国公民普遍满足了生存发展的需求,开始关心生活质量,加强了对于自身生存的社会环境、经济安全、主观幸福感等内容的重视。因此,尽管不同国家或地区的价值观由于地理环境、社会发展类型、经济发展水平、政治制度模式等内容的差异会有所不同,但是随着工业化社会与知识社会的不断进步与发展,各国公民的价值观在一定程度上具有共通的发展趋势,其价值观发展呈现趋向“世俗理性——自我表达”的总体趋势。由此可见,在当前时代背景下,世界各国人民在价值观层面具有共通的发展趋势。尤其是在人类命运共同体视域下,各国人民在面临“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”这一关乎人类前途命运的命题时,会以共同经济利益和共同价值追求为基础,更加开放、更加包容、更加关心全人类的共同家园。

第二,中外价值观的差异性。尽管通过大量数据分析显示,人类命运共同体视域下的中外价值观发展趋势具有趋同性,但并不意味着中外价值观之间没有差异性存在。首先,从“传统——世俗理性”这一维度分析,中国公民的价值观更接近世俗理性。在这一维度上,中国公民的总体水平仅低于瑞典等北欧国家;与美国、英国澳大利亚等国家相比,中国公民值观整体呈现出更加开放包容的特点。其原因在一定程度上取决于各国文化背景的差异,英格尔哈特通过对比三轮世界价值观调查数据发现,受到新教和儒家思想影响的国家通常比受到天主教、伊斯兰教、东正教影响的国家更具有文化包容性和多样性,因此更趋近于“世俗理性”[15]。其次,从“生存——自我表达”这一维度探析,中国公民的价值观更接近生存,这在很大程度上源于中国目前还是发展中国家,虽然国内生产总值较高,但是由于人口基数大,整体经济发展水平还相对落后,因此在价值观选择方面会倾向于生存价值观这一维度。综上,中国公民的价值观在“传统——世俗理性”“生存——自我表达”的价值观体系中,总体上呈现出“世俗理性价值观”与“生存价值观”相结合的特点。

三、人类命运共同体视域下中外价值观比较的路径选择

随着世界范围内各种思想文化交流交融交锋日趋频繁,在这样的背景下,习近平总书记站在人类历史发展进程的高度,重点围绕“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”这一关乎人类前途命运的重大课题,提出了构建人类命运共同体的设想。这一论断为中外价值观比较研究指明了根本方向,提供了基本遵循。因此,在当前时代背景下开展中外价值观比较研究,如何明确中外价值观比较的研究对象、在中外价值观比较研究中探寻优势互鉴、在中外价值观比较研究中坚持创新是当前中外价值观比较的路径选择中亟待破解的重要问题。

1.要在中外价值观比较中明确研究对象

由于中外价值观比较研究涵盖了不同的地域空间、不同的政治主体、不同的宗教信仰以及不同的语言系统,其理论和操作的难度足以想见。鉴于研究对象构成的复杂性和异质性,为确保比较研究的针对性和实效性,这就要求我们在人类命运共同体视域下开展中外价值观比较研究时,明确以下两个问题。一是明确比较研究的具体对象,即中外价值观比较的内涵问题。当前学界对于中外价值观比较研究是否可行还存在一定争议,其争议点在于中外价值观比较研究的对象是否存在?如果存在,是否具有可比性?这就要求我们厘清他国价值观的内在性质和内在规定性,以明确中外价值观比较的研究对象,把握价值观的内涵。本文从学界关于价值观的诸多内涵中汲取营养,将价值观定义为:在不同的民族国家内部,在以利益关系为基础的价值观念体系中,必须要形成和确立起主导性的核心价值观念。具体指由国家主导的、在一个社会的价值观念体系中居于主导地位并统摄其它价值观的主流价值观,在此基础上亦对一般性的价值观有所涉及。二是明晰中外价值观比较研究的具体领域,即中外价值观比较的外延问题。具体来讲,是指明确中外价值观比较研究的内容是否在同一领域,具有同一指向。从上述价值观内涵入手进行分析,不难发现尽管很多国家没有明确使用过价值观或核心价值之类的概念和话语,但是在公民教育、道德教育、宗教教育等领域中都渗透着价值观内容。为此在中外价值观比较研究中,不仅要对中外价值观的内涵本质进行对比,还需从各国对于价值观宣传和培育等方面入手,不断探寻和厘清各国通过何种方式宣传和弘扬价值观,澄明价值观与各种具体形式之间的内在关系及其作用机理,从而准确把握价值观的实质。因此,在人类命运共同体视域下开展中外价值观比较研究,必须明确中外价值观比较研究的内涵与外延,确保中外价值观比较研究的准确性和可行性。

2.要在中外价值观比较研究中探寻优势互鉴

一直以来,国家和民族的强大不仅要依靠经济实力的基础,还需要在精神文化和价值方面为其提供自信。正如习近平总书记所说:“一个民族的文明进步,一个国家的发展壮大,需要一代又一代人接力努力,需要很多力量来推动,核心价值观是其中最持久最深沉的力量。”[16]然而随着各国之间的相互联系与相互依存程度日益加深,世界各国越来越成为“你中有我、我中有你”的人类命运共同体。正因如此,要推动价值观的构建、深化研究领域、破解时代问题,就要求在比较研究的过程中注重借鉴性。纵观国外价值观领域的历史发展,尽管各国倡导的价值观有所不同,但是很多国家在通识教育、实践育人、文化引领等方面有各自独到的特点、经验与优势,因此在中外价值观比较研究和交流互鉴中,需重点从价值观的宣传和培育入手,探寻各国在价值观培育方面的优势特点。具体来讲,中外价值观的比较借鉴可以从以下两个方面入手。一是在比较研究中确立时代意识与中国立场。即坚持借鉴与民族性、本土化的辩证统一。比较的目的是经验借鉴,不是拿来主义,必须在中外价值观的比较研究中探寻对我国的实际价值,立足中国立场和教育实际加以借鉴,汲取相关有益经验为我所用。因此在比较研究的过程中,需借鉴国外价值观领域中具有明显优势和特色的内容,而非毫无选择地全部借鉴。同时,在中外价值观比较研究的过程中,我们还要始终坚持马克思主义立场观点和方法,明确各国价值观领域内的经验都植根于他国现实,超越以往简单的启示借鉴,尤其是突出对“可借鉴性”的科学全面分析,力求在对中外价值观深入透彻地分析基础上,研究国外价值观领域的相关经验与中国社会衔接转化的逻辑理路,确保在充分结合我国现实情况的基础上进行借鉴。二是在比较研究中坚持交流互鉴与取长补短。正所谓“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。” 不同的文明要交流互鉴、取长补短,才能共同进步。尤其是国外在不同种类的教育方式中渗透着各个国家的价值观,例如以色列和巴西等国,由于受到宗教价值观的影响,其价值观内容方面可借鉴性有限,但是以色列基于关键教育体验理论的价值观教育实践教学、巴西基于问题导向法和积极学习法的价值观凝练模式等,在这些价值观的传播和教育方式中有很多值得我们借鉴和吸收之处。因此,在当今时代背景下破解价值观问题,还需从中外价值观的宣传和培育中探寻经验借鉴,为构建具备中国特色和时代特征的价值观理论与实践体系提供启示借鉴。

3.要在中外价值观比较研究中坚持创新发展

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视价值观领域的问题,对此提出了一系列重要思想,作出了一系列重要决策部署。特别是党的十九大立足新的实践和时代要求,对进一步深化推进我国社会主义核心价值观建设提出了新要求。尤其是面临当今世界范围内,各种思潮交汇又交锋、国内各种矛盾和热点问题叠加出现的发展趋势,价值观研究要不断发展,必须始终坚持将马克思主义与中国实际相结合、广泛吸收和借鉴人类文明的有益成果,才能不断推进理论与实践创新。要推动其创新发展,需着重从以下两个方面出发:一是创新中外价值观比较的研究观念。一方面坚持以现实问题为导向。通过中外价值观比较研究着重解决我国价值观宣传和培育方面的问题,如宣传和培育方式途径单一、培育机制不完善、监督机制薄弱等,坚持在深入的比较研究中探寻国外价值观领域的经验和优势,为我国价值观研究提供相应的启示和借鉴。另一方面,加强中华文明与世界文明的交流对话。不断增进不同国家民族、文化背景的价值观领域的交流与学习,在科学把握国外价值观总体发展基本规律和趋势走向的基础上,探寻加强和完善我国价值观宣传和培育的启示借鉴。同时,坚持以开放包容的态度,全面客观看待和理解中外价值观领域存在的本质差异与共鸣之处。要超越以往价值观比较研究的启示借鉴,在分析研判当前我国价值观领域面临的突出问题与薄弱环节基础上,增进中外价值观比较借鉴的自觉意识,理性探索国外经验向本土转化的现实性与可能性,从被动性的接受外来文化到主动性地选择建构,为价值观研究提供借鉴,以完善我国价值观的体系构建,增强价值观研究的时代性和有效性。二是创新中外价值观比较的研究方法。即超越以往对于国外价值观简单的、直观的、现实的学习考察,坚持科学化、实证化。可以通过设计国际调查工具,将实证方法引入比较研究,面向国内外开展价值观的相关实证研究,着重强调对中外价值观现状一手数据的获取,确保研究的科学性。同时要打破以西方工具为主导的国际调查现状,在中外价值观比较研究上掌握核心技术和国际话语权,从而进一步深化价值观研究。并在中外价值观比较研究中了解当前最新的教育技术和价值观传播技术,为我国价值观领域比较研究开拓新的研究方法与思路。此外,还要进一步扩大社会主义核心价值观的国际传播和影响力。随着国内外形势的变化,我国的立场观点等方面日益受到世界各国关注。这要求在人类命运共同体视域下开展中外价值观比较之时,必须增强社会主义核心价值观的国际影响力,扩大全球对社会主义核心价值观的认同。具体来讲,应当在坚持倡导平等互信、包容互鉴、合作共赢等原则的基础上,根据各国的历史背景、文化传统、社会制度等内容,制定相应的价值观传播策略,在中外比较的过程中向国际社会传播我国的社会主义核心价值观。

总之,人类命运共同体既是和衷共济的责任共同体和互惠共赢的利益共同体,也是和而不同的文化共同体[17]。尽管各国的价值观由于社会基础、制度形态、文化传统和信仰类型的不同而存在显著差异。但是“和羹之美,在于合异”,中外价值观比较研究应在人类命运共同体视域下秉持求同存异、兼收并蓄的基本理念[18],以中外價值观面临的现实问题为导向,紧随时代潮流发展步伐,坚持以开放包容的学术态度,始终坚持马克思主义立场观点和方法,辩证审视各国价值观,扎实推进中外价值观比较研究,以更好地服务学科建设和国家发展,进而推动人类文明与社会进步发展。

参考文献

[1] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M]. 北京:人民出版社,2017:2,59.

[2][3][14][16] 习近平.习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014:160,163,180,180.

[4][7] Christian W. Haerpfer, Patrick Bernhagen, Christian Welzel, and Ronald F. Inglehart. Democratization [M],Oxford: Oxford University Press,2018:6,27-29.

[5] R.Inglehart and W.E.Baker.“Modernization,cultural change,and the persistence of traditional values”[M].American Sociological Review,2000:45.

[6] 高地.人类命运共同体的形成依据、思想内容及构建路径研究[J].思想教育研究,2018(08):101-106.

[8] Barry, N P. An introduction to modern political theory[M]. Macmillan,1988:23-25.

[9] 习近平.论坚持推动构建人类命运共同体[M].北京:中央文献出版社,2018: 37.

[10] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M]. 北京:人民出版社,2017:59.

[11][13] Abbott, Pamela & Wallace, Claire & Lin, Ka & Haerpfer, Christian. The Quality of Society and Life Satisfaction in China[J]. Social Indicators Research.2015(3):653-670.

[12] 黄希庭,郑涌.当代中国青年价值观研究[M].北京:人民教育出版社,2005:101-102.

[14] Inglehart,R.,C.Haerpfer,A.Moreno,C.Welzel,K.Kizilova,J.Diez-Medrano,M.Lagos,P.Norris,E.Ponarin & B.Puranen et al.(eds.).World Values Survey:Round Six-Country-Pooled Datafile Version(2014)[EB/OL].[2018-12-30].http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.

[15] R.Inglehart.Modernization and postmodernization: Cultural,economic and political change in 43 societies[M].Princeton: Princeton University Press,1997:46.

[17][18] 习近平.论坚持推动构建人类命运共同体[M].北京:中央文献出版社,2018:511,37.

[责任编辑:庞 达]