原发性双眼翼状胬肉与高脂血症的关系研究

2019-07-25李海东

姜 勇,李海东

作者单位:1(311719)中国浙江省淳安县第二人民医院眼耳鼻喉科;2(312000)中国浙江省杭州市,温州医科大学附属眼视光医院杭州院区眼底病中心

0 引言

原发性翼状胬肉(简称“翼状胬肉”)是临床上最常见的眼病之一,表现为局部球结膜及其下纤维血管组织呈三角形膜样增生而侵犯角膜的一种慢性眼表疾病,侵入角膜后还可导致散光、角膜像差改变等视功能损害[1]。有研究认为,翼状胬肉属于一种类肿瘤样组织,其细胞生长与胆固醇代谢密切相关[2-3],同时国外流行病学调查也发现翼状胬肉与非空腹状态血清总胆固醇水平升高有一定相关性[4]。随着生活水平的提高和生活方式的变化,目前高脂血症已成为我国一种常见的代谢性疾病[5]。本研究旨在分析原发性双眼翼状胬肉与高脂血症的关系,为进一步探讨其发病机制和防治方法提供参考。

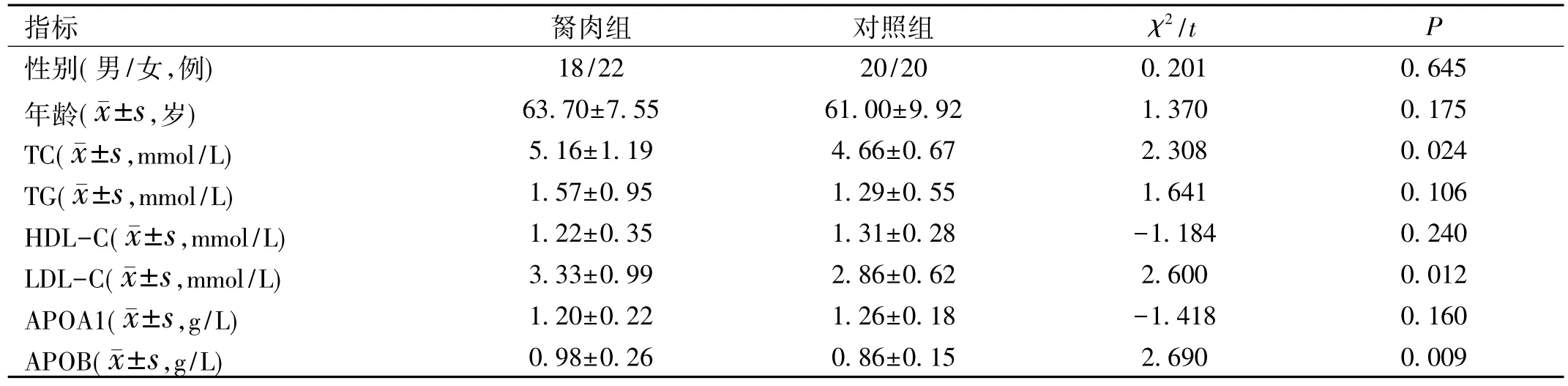

表1 胬肉组与对照组各指标比较

表2 翼状胬肉分级组间各指标比较

1 对象和方法

1.1 对象 横断面研究。连续收集2016-06/2017-06在温州医科大学附属眼视光医院就诊的原发性双眼翼状胬肉患者40例作为研究组(胬肉组),其中男18例,女22例,平均年龄63.70±7.55岁。同时随机选取同期年龄匹配的40例健康体检者作为研究对照(对照组),其中男20例,女20例,平均年龄61.00±9.92岁。纳入标准:双眼发病的原发性翼状胬肉患者。排除标准:(1)假性胬肉;(2)有与血脂升高可能有关的眼部疾病(如视网膜血管性疾病、非动脉炎性前部缺血性视神经病变、年龄相关性黄斑变性、年龄相关性核型白内障、原发性开角型青光眼);(3)有引起血脂升高的系统性疾病(如糖尿病、肾病综合征、甲状腺功能减退症、肾功能衰竭、肝脏疾病、系统性红斑狼疮、骨髓瘤);(4)有服用影响血脂代谢药物史(如利尿剂、β受体阻滞剂、糖皮质激素)。本研究经医院伦理委员会批准,且经患者或其家属同意并签署知情同意书。

1.2 方法 使用裂隙灯对胬肉组双眼进行眼前节检查,翼状胬肉临床分3级[6]:1级:萎缩型(清晰可见胬肉体下浅层巩膜血管);2级:中间型(介于1级与3级之间);3级:肥厚型(完全不见胬肉体下浅层巩膜血管)。胬肉组40例分为1级组(Group1,n=11例)、2级组(Group2,n=19例)和3级组(Group3,n=10例)。对于双眼翼状胬肉临床分级不一致者,以其严重患眼分级作为统计基础。所有研究对象晨间抽取空腹肘静脉血(空腹12h),检测血清总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、载脂蛋白 A1(APOA1)和载脂蛋白B(APOB)。分别比较胬肉组和对照组、翼状胬肉分级组间的血脂水平。

统计学分析:应用SPSS23.0统计学软件行统计分析。计量资料采用均数±标准差(珋x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验与单因素方差分析,两两比较采用LSD-t检验。计数资料采用χ2检验或Fisher确切概率法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

胬肉组与对照组一般资料见表1,两组研究对象性别、年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05);胬肉组TC、LDL-C和APOB高于对照组,差异有统计学意义(P=0.024、0.012、0.009);胬肉组 TG 高于对照组,且 HDL-C和APOA1低于对照组,差异均无统计学意义(P>0.05)。翼状胬肉分级组间比较结果见表2,三组间LDL-C差异有统计学意义(P=0.036),而其他指标差异均无统计学意义(P>0.05);三组间LDL-C两两比较显示,Group3高于Group1,差异有统计学意义(P=0.012),而Group3和Group2与Group2和Group1间差异均无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

翼状胬肉是临床上最常见的慢性眼表疾病之一,其发病机制仍不明确,虽然有多种假说试图解释翼状胬肉的发生,如紫外线照射、氧化应激和角膜缘细胞屏障破坏等[7-9],但是尚无一种理论得到广泛认可。研究发现非空腹血清总胆固醇升高与翼状胬肉发生有一定的相关性[4];然而血脂测量结果受多种因素影响,如饮食状态等,一般应抽取空腹状态血液(空腹12h)检查[5]。本研究抽取受检者空腹12h后的静脉血测量血脂水平,分析其与原发性双眼翼状胬肉之间的关系。

本研究结果显示,正常对照组血脂水平与2013年杭州地区和2014年浙江四地的人群血脂调查综合结果基本一致[10-11],原发性双眼翼状胬肉患者的 TC、LDL-C 和 APOB高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示原发性双眼翼状胬肉与血脂水平升高有一定关系。本研究还发现,翼状胬肉分级组间比较显示,三组间LDL-C差异有统计学意义(P=0.036),3 级翼状胬肉组最高。Cajucom-Uy 等[4]对新加坡进行的一项流行病学研究发现,马来西亚人中翼状胬肉与非空腹状态血清TC水平有一定相关性,尤其是与严重的翼状胬肉的发生存在正相关,非空腹状态血清TC水平高的人群中发生3级翼状胬肉的比例明显增加。Pan等[12]在我国河北省进行的最新一项大规模人群研究发现,空腹状态血清HDL-C水平增高是汉族人发生翼状胬肉的一项危险因素,尤其是与男性发生2级及以上翼状胬肉的关系密切。有理论认为,翼状胬肉属于一种类肿瘤样组织,因为研究发现翼状胬肉组织细胞中胆固醇合成关键酶(HMG-CoA还原酶)和低密度脂蛋白受体(LDL-R)相关基因存在高表达[2],这与很多肿瘤组织细胞的生物学特征类似[2-3]。肿瘤组织的一个显著特征就是肿瘤细胞完全失去了机体正常控制而发生异常增殖,而肿瘤细胞高度繁殖增长需要高浓度胆固醇,因为胆固醇是构成细胞膜的主要成分[13]。病理学研究发现,翼状胬肉组织学改变主要表现为大量变性的增殖纤维组织及新生血管[7]。翼状胬肉组织中胶原纤维增殖和变性非常突出,同时还存在大量胶原纤维空泡样变,这可能与以氧自由基代谢异常为特征的氧化应激有关[9]。目前流行病学调查显示,翼状胬肉的发生与长期紫外线照射关系密切[4,8]。紫外线照射使组织产生异常增多的活性氧,后者可以使脂质大分子变成脂质过氧化物而造成氧化应激,进而损伤组织细胞,研究发现血清胆固醇和甘油三酯含量与脂质过氧化物水平呈明显的正相关[14],本研究结果显示翼状胬肉患者血脂水平异常升高也与上述观点相符合,但其中的病理生理过程尚需深入研究。有学者认为在翼状胬肉发病机制和预防复发的过程中,血管的发生、发展是关键因素[7],所以如何促进血管变性或加速变性,对阻止翼状胬肉发展、预防复发具有重要意义。高脂血症对血管功能造成多种影响,如高脂血症是血浆黏度增高的一个关键因素,而血液在高黏滞的状态下,会引起血流阻力增加、灌注压改变及炎症反应等损害正常组织结构,并且促进新生血管,这些现象已在年龄相关性黄斑变性的相关基础研究中得到证实[15],那么翼状胬肉的发生发展中是否也会存在因高脂血症而引起的相似血管变化也值得进一步研究。

在我国,高脂血症已成为一种常见的代谢性疾病,随着社会经济的发展,我国人民生活水平的提高和生活方式的变化,人群平均的血清TC水平正逐步升高[5]。本研究发现,原发性双眼翼状胬肉与高脂血症之间具有一定关系,这提示高脂血症可能是原发性双眼翼状胬肉发生发展过程中的一个重要参与因素。然而,本研究并未包括原发性单眼翼状胬肉患者,所以此方面是否存在关系尚需日后进一步研究。另外,由于本研究属于回顾性横断面分析,且患者数量较少,同时影响血脂水平的因素也较多,因此需要更多前瞻性和深入性的研究,以进一步揭示其中的本质联系。