查干诺尔凹陷南屯组湖底扇沉积特征及沉积模式研究

2019-07-25董秀超

董秀超

(大庆油田有限责任公司呼伦贝尔分公司,内蒙古呼伦贝尔021000)

湖底扇是三角洲前缘未固结沉积物在一定因素触发和重力驱动下,沿构造坡折带发生滑塌进入湖盆深水区而形成的粗碎屑沉积体系[1⁃4]。自从1976年湖底扇概念第一次被提出以来,国内外学者对其进行了大量的研究工作,对于湖底扇的层序特征、沉积特征、成因机制以及油气富集规律的讨论就从未终止[5⁃9]。我国陆相断陷湖盆中湖底扇沉积体系广泛发育,在渤海湾、松辽、鄂尔多斯、二连、海拉尔等盆地均有发现[10⁃15]。前人受限于资料匮乏,仅指出海拉尔盆地查干诺尔凹陷发育有湖底扇沉积[16],但尚无对其沉积特征及模式的专门报道。结合近年来的3口新井及重新处理过的地震资料,从岩石相类型、相标志识别、层理类型等方面阐述了研究区南屯组湖底扇的沉积特征并建立起相应的沉积模式,以期能对查干诺尔凹陷湖底扇沉积的油气勘探开发具有一定的指导意义。

1 地质背景

查干诺尔凹陷行政区隶属内蒙古自治区呼伦贝尔盟西南部的新巴尔虎右旗,整体上为一个呈北东向展布的箕状断陷,具有“北西高、东南低,北东狭窄、西南开阔”的特点。构造位置位于海拉尔盆地的西南部,其西侧为汉乌拉凸起,东侧为嵯岗隆起,向北连接呼伦湖凹陷,向南延伸至蒙古人民共和国境内。构造区域属海拉尔盆地扎赉诺尔坳陷内的一个二级负向构造单元,可进一步细分为西部斜坡带、中央洼陷带和东部断阶带3个三级构造带(见图1)。

图1 查干诺尔凹陷区域地理位置Fig.1 Regional geographic map of Chaganuoer depression

查干诺尔凹陷的演化共历经了断陷阶段、断⁃坳转化阶段以及坳陷阶段,盆地基底主要由变质岩组成。盆地内充填的地层以白垩系为主,自下而上划分为下白垩统铜钵庙组(K1t)、南屯组(K1n)、大磨拐河组(K1d)、伊敏组(K1y)以及上白垩统青元岗组(K2q)。凹陷内最大沉积厚度较小(约为5 800 m),以东、西两侧向短轴供源为主,主要发育南屯组和大磨拐河组两套烃源岩。目前完钻的8口探井主要分布在断阶带、洼陷带以及由洼陷-斜坡过渡带,在铜钵庙组和南屯组已见油气显示,具较好的勘探前景。

2 湖底扇沉积特征

2.1 岩石学特征

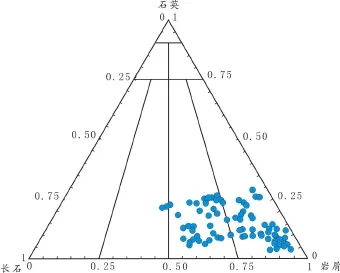

根据对8口取芯井的钻井岩芯观察及岩性统计,发现查干诺尔凹陷南屯组主要岩石类型为碎屑岩,包括泥岩、粉砂岩、砂岩和砾岩,其中砾岩占37%、砂岩占33%、粉砂岩和泥岩各占15%。且砂岩以岩屑砂岩为主(石英组分多占3%~16%、长石组分多占6%~17%、岩屑组分多占30%~98%),可见少量的长石岩屑砂岩,成份成熟度较低,反映出本区发育的沉积体系具有近源快速堆积的特点(见图2)。结合岩石的组分、沉积构造特征(见图3),将查干诺尔凹陷南屯组的岩相划分为泥岩相、粉砂岩相、颗粒支撑砂岩相、颗粒支撑砂砾岩相、颗粒支撑砾岩相以及杂基支撑砾岩相6种类型(见表1)。

图2 南屯组碎屑岩分类三角图Fig.2 Triangular chart of clastic rock classification of Nantun formation

2.2 沉积构造特征

沉积构造是指沉积物在沉积时或沉积后,在物理、化学、生物作用下所形成的构造,具体则表现为具有各自特征的岩石各部分在空间上的分布和排列方式。沉积构造是沉积相以及沉积环境的重要识别标志,在本次研究中,以岩芯观察为基础、成因类型为标准,将研究区湖底扇相的沉积构造划分为层理、层面以及变形三种构造类型。其中层理构造主要包括水平层理、平行层理、板状交错层理、槽状交错层理和透镜状层理等;层面构造主要表现为冲刷面;变形构造则包括重荷模构造、火焰构造、包卷构造、滑塌变形构造等(见图3)。

2.3 粒度特征

粒度的结构特征可以直接反映沉积介质在形成时的水动力条件及能量强弱,故是判断当时沉积环境、水动力条件的标志及细致划分沉积相的基础。通过对南屯组湖底扇相典型取芯井段进行详细分析后发现,本区湖底扇相C⁃M图呈与基线平行的悬浮搬运方式;粒度概率曲线为圆滑无节点或节点不明显的弧形曲线,粒度区间跨度大,只发育悬浮搬运组分,跳跃搬运组分和滚动搬运组分不发育。说明岩石粒级分布广、分选差、截点模糊,反映了能量高、迁移快、水动力条件较强的沉积环境,全部沉积物均成悬浮负载,具有典型的重力流沉积特征(见图4)。

图3 南屯组湖底扇岩相及主要沉积构造特征Fig.3 Sublacustrine fan lithofacies and main sedimentary structural characteristics of Nantun formation

表1 南屯组湖底扇岩相类型及沉积构造特征Table1 Lithofacies types and sedimentary structural characteristics of sublacustrine fans of Nantun formation

2.4 地震相特征

具有固定分布范围的三维地震反射单元即为地震相,不同于邻近单元,其地震参数能够反映出相关沉积体的地质特征,从而通过地震相的研究来获取研究区沉积相的展布特点。查干诺尔凹陷井资料有限,依靠地震相研究是极其有效的方法。本区的湖底扇沉积体在地震剖面中常具有中⁃强振幅、不连续⁃较连续、上拱下凹式的地震反射同向轴,从中间向两侧逐渐变薄直到尖灭,整体呈丘状或透镜状的地震反射形态(见图4)。

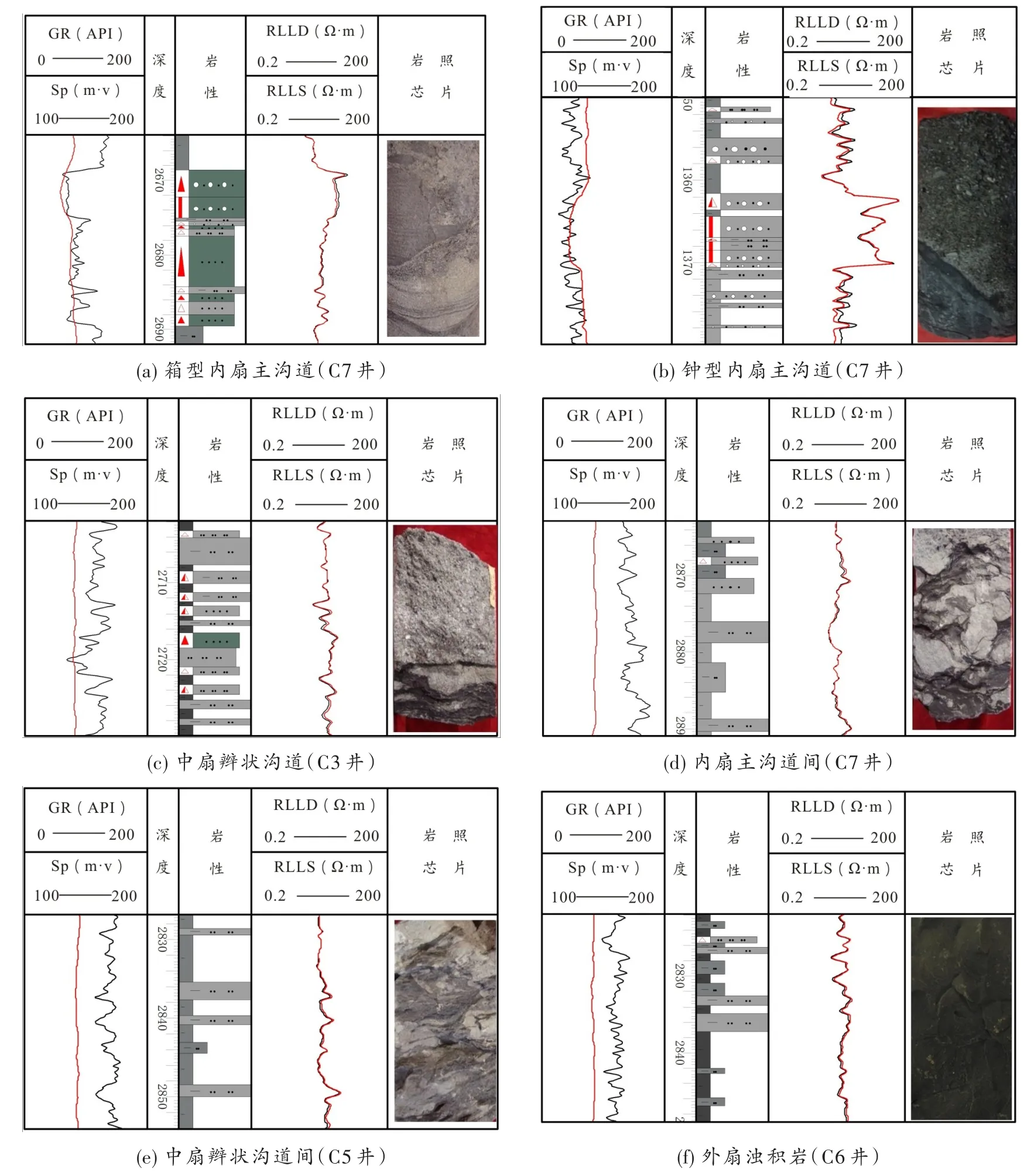

2.5 测井相特征

不同的沉积体在测井资料中均有不同的特征及反应,因此可以在建立岩⁃电对应关系的基础上,依据更为充足的测井曲线资料对非取芯井段进行沉积相研究,很好的弥补岩芯资料稀少这一不足。例如湖底扇中扇亚相辫状沟道微相在岩性上常由厚层砂砾岩及夹杂其中的深灰色泥岩构成,砾石颗粒混杂、分选磨圆均较差,电性上则表现为低伽玛、高电阻的钟型⁃箱型。中扇亚相辫状沟道间微相在岩性上主要表现为厚层块状含砾砂岩、细粉砂岩与暗色泥岩的不等厚互层,电性上呈中、低伽玛⁃中、高电阻的齿化中低幅钟型、漏斗型(见图4)。

3 湖底扇沉积相类型

在本次研究中综合各种相指标,以岩芯、录井、测井资料为基础、地震反射特征为辅,进而结合查干诺尔凹陷的区域构造演化资料,认为在研究区南屯组沉积时期,湖底扇沉积体系主要发育在研究区南部靠近查东断裂带处,进一步可划分为内扇、中扇和外扇3个亚相及若干微相。

3.1 湖底扇内扇亚相

湖底扇内扇亚相可进一步细分为主沟道和主沟道间两个沉积微相,其中主沟道微相是内扇的骨架,它主要是由颗粒支撑或无内部结构基质支撑的砂砾岩构成。颗粒支撑的砂砾岩常表现为正或反韵律,基质支撑的砂砾岩则主要呈块状构造。总的来看,主沟道微相中砾岩的成分复杂且分选较差。主沟道间微相是在重力的作用下漫溢至主沟道外的沉积体,在岩性上主要由泥岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩以及粉砂岩组成,常发育水平层理、变形层理等沉积构造。在垂向上,主沟道微相与主沟道间微相常相互叠置成多个正韵律,内扇亚相多呈微幅度齿化箱型的电性特征(见图5)。

3.2 湖底扇中扇亚相

中扇亚相的特点是发育规模大、形态好的辫状沟道,辫状沟道微相在岩性上主要是由厚层砂砾岩及夹杂其中的深灰色泥岩构成,砾石颗粒混杂、分选磨圆均较差。常发育块状构造、交错层理、递变层理等沉积构造,电性上表现为低伽玛、高电阻的钟型⁃箱型。除辫状沟道微相外,中扇亚相中还发育有辫状沟道间微相,沟道间岩性较沟道变细明显,主要表现为厚层块状含砾砂岩、细粉砂岩与暗色泥岩的不等厚互层,常发育小型交错、板状交错、递变、波状、块状、变形层理等沉积构造。电性上呈中、低伽玛⁃中、高电阻的齿化中低幅钟型、漏斗型(见图5)。

3.3 湖底扇外扇亚相

外扇亚相常位于湖底扇沉积体的最前缘、与深水湖泊毗邻,由于没有水道的限制,外扇亚相的薄层浊积体常与深湖相的泥岩呈交互状沉积、围绕着整个湖底扇体分布。在岩性上主要由粉砂岩、泥岩构成,常见波状层理、水平层理、变形层理、重荷模、砂球等沉积构造。在电性上表现为高伽玛、低电阻,呈低幅齿化漏斗型或指型(见图5)。

图5 湖底扇优势沉积微相测井相识别图版Fig.5 Facies recognition plate of predominant sedimentary microfacies logging in sublacustrine fan

4 查干诺尔凹陷湖底扇沉积模式

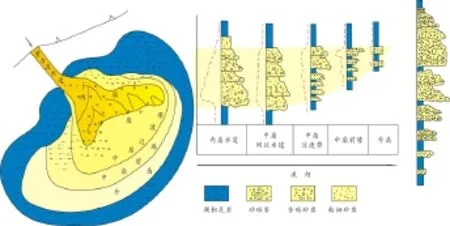

南屯组沉积时期,查干诺尔凹陷持续拉张,地层快速沉降,湖盆范围大幅增加,西侧汉乌拉隆起和东侧嵯岗隆起是研究区的主要物源区。沉积中心位于凹陷南部查东断裂附近,此时滨浅湖亚相广泛发育,深湖⁃半深湖在凹陷的南部较为发育,研究区凹陷两侧的大规模扇三角洲沉积体系随基准面大幅上升而向凹陷边缘后退。与此同时,受区域构造运动影响,研究区东部查东断裂带活动强烈,形成多个能量转换效应较明显的构造坡折带,从而使原东部陡坡带发育的扇三角洲沉积体快速进积并发生滑塌,形成大规模的湖底扇沉积。受研究区古地貌影响,湖底扇内扇亚相在南屯组时期发育范围较为有限,仅在靠近查东断裂带根部地区有所展布。内扇亚相向中扇亚相过渡期间,主沟道向前推进,逐渐分支成多条大规模的中扇亚相辫状沟道沉积,呈条带状向湖盆中心延展,在辫状沟道两侧,常发育辫状沟道间沉积。由中扇亚相向外扇亚相过渡时,辫状沟道随着向前推进规模逐渐减小,在外扇亚相前缘,常已看不到呈规模条带状的辫状沟道,多只发育零散分布的浊积岩。平面微相相序表现为“内扇主沟道→中扇辫状沟道→外扇浊积岩→深湖泥”的变化规律(见图6),且水道体系(主沟道、辫状沟道)之间,都被明显规模的深湖相泥岩所分隔。在这一沉积模式控制下,湖底扇沉积在研究区南部由东侧陡坡带向湖盆中心延伸较远,而由南向北则随着构造坡折带影响能力的减弱,逐渐过渡为扇三角洲沉积体(见图7)。

图6 查干诺尔凹陷南屯组湖底扇沉积模式Fig.6 Sedimentary model of sublacustrine fan of Nantun formation in Chaganuoer depression

5 结 论

(1)研究区湖底扇沉积体系主要发育有3类亚相和5类微相,分别为湖底扇内扇亚相、中扇亚相和外扇亚相以及内扇主沟道微相、内扇主沟道间微相、中扇辫状沟道微相、中扇辫状沟道间微相和外扇浊积岩微相。

(2)湖底扇内扇亚相主要是由颗粒支撑或无内部结构基质支撑的砂砾岩构成,砾岩的成分复杂且分选较差,主要呈块状构造,测井响应多呈微幅度齿化箱型特征;湖底扇中扇亚相发育规模大、形态好的辫状沟道,砾石颗粒混杂、分选磨圆均较差。常发育块状构造、交错层理、递变层理等沉积构造,电性上表现为低伽玛、高电阻的钟型⁃箱型;湖底扇外扇亚相在岩性上主要由粉砂岩、泥岩构成,常见波状层理、水平层理、变形层理、重荷模、砂球等沉积构造。在电性上表现为高伽玛、低电阻,呈低幅齿化漏斗型或指型。

(3)研究区湖底扇平面微相相序表现为“内扇主沟道→中扇辫状沟道→外扇浊积岩→深湖泥”的变化规律,且水道体系(主沟道、辫状沟道)之间,都被明显规模的深湖相泥岩所分隔。在这一沉积模式控制下,湖底扇沉积在研究区南部由东侧陡坡带向湖盆中心延伸较远,而由南向北则随着构造坡折带影响能力的减弱,逐渐过渡为扇三角洲沉积体。

图7 查干诺尔凹陷南屯组时期平面沉积相展布特征Fig.7 Distribution characteristics of planar sedimentary facies in Nantun formation of Chaganuoer depression